Соперничество крупнейших западных держав в борьбе за колониальный раздел и передел мира было основным фактором в развитии международных отношений на рубеже XIX—XX вв. С окончанием Первой мировой войны началась масштабная перестройка мирового политического пространства. Страны-победительницы не только сохранили все свои колони-альные владения, но и получили под управление колонии Германии и Японии, провинции бывшей Османской империи. Под эгидой Лиги наций была сфор-мирована мандатная система, разделившая «опекаемые» территории на три категории.

В первую категорию были включены провинции Османской импе-рии, за которыми признавалось безусловное право на получение независи-мости. Но длительность переходного этапа, необходимого для создания на подмандатной территории системы самоуправления, определялась стра- ной-мандатарием. До окончания переходного этапа мандатарий также обязывался предоставить коренному населению значительную автономию в вопросах религиозной, языковой, культурной политики, проводить поли-тику «открытых дверей» в экономической сфере. К этой категории манда-тов были отнесены права Франции на Сирию и Ливан, Великобритании - на Палестину, Трансиорданию, Месопотамию (Ирак).

Во вторую категорию попали бывшие колонии Германии в Централь-ной Африке, которые не получили гарантий на получение независимости. Мандатарий сосредоточивал здесь всю полноту законодательной и админис-тративной власти, но возлагал на себя ответственность по отмене рабства, пресечению практики «крайней эксплуатации» коренного населения, огра-ничению набора коренного населения в вооруженные формирования, конт-ролю за распространением оружия и алкоголя, развитию системы образова-ния и здравоохранения. Кроме того, мандатарий обязывался проводить политику «открытых дверей» в экономической сфере. На таких принципах Франция получила право на управление частью Того и Камеруна, Велико-

Британия - частью Того и Камеруна, а также Германской Восточной Афри-кой (Танганьикой), Бельгия - регионом Руанда-Урунди.

В третью категорию вошли бывшие германские колонии на Тихом океане, в Юго-Западной и Юго-Восточной Африке, которые практически превращались в колониальные владения стран-мандатариев. На мандатари-ев не возлагались какие-либо обязательства, в том числе не предполагалась и политика «открытых дверей». К этой категории подмандатных территори-ей были отнесены Новая Гвинея (мандат Австралии), Западная Самоа (мандат Новой Зеландии), о. Науру (мандат Великобритании), Марианские, Каролинские, Маршалловы острова (мандат Японии), Юго-Западная Афри-ка (мандат Южно-Африканского Союза).

Мандатная система пропагандировалась лидерами Лиги наций как принципиально новый шаг во взаимоотношениях ведущих мировых держав и народов Востока, как преодоление традиций колониализма и переход к поддержке позитивного развития отсталых регионов, включению их в «лоно человеческой цивилизации». Но в действительности речь шла о переделе колониальных владений между странами-победительницами. Особенно зна-чительно расширились колониальные владения Англии и Франции. Деловые и политические круги США, Японии и Италии, напротив, считали распреде-ление мандатов несправедливым, не учитывающим реальное соотношение экономического и военно-политического потенциала ведущих держав мира.

Попытки стран-метрополий укрепить и расширить свое влияние на Востоке наталкивались на растущее сопротивление народов Азии и Афри-ки. Третья англо-афганская война завершилась отступлением английского экспедиционного корпуса из Афганистана в 1919 г. В последующие годы Афганистан, а также Иран и Турция сумели укрепить свой международный суверенитет. Большую роль в этом сыграла поддержка со стороны СССР. Во многих регионах Азии и Африки ширилось антиколониальное движе-ние. Восстание в Египте в 1919 г. заставило Великобританию отказаться от протектората над этой страной, сохранив лишь контроль над Суэцким каналом. На протяжении всего межвоенного периода не утихала антиколо-ниальная борьба в Южном Китае, Индии и Ливии, в 1918-1919 гг. про-изошло антиколониальное восстание в Индонезии, в 1920 г. - в Ираке, в 1921-1926 гг.- в Марокко, в 1925-1927 гг. - в Сирии. По мере роста национально-освободительного движения и обострения внутриполитичес-ких проблем в самих метрополиях создавались предпосылки для пере-смотра принципов колониальной политики. Первый шаг в этом направле-нии пришлось сделать Великобритании, располагавшей крупными «белы-ми» (переселенческими) колониями.

Рост экономической и политической самостоятельности «белых» колоний заставил британское правительство еще с конца XIX в. начать правовую реформу имперского устройства. Наиболее развитым переселенческим колони-ям было предоставлено право на самоуправление и соответствующий статус доминиона (англ. «dominion» - владение). В 1867 г. доминионом стала Канада, в 1901 г. - Австралийский союз, в 1907 г. - Новая Зеландия. С 1887 г. под председательством британского премьер-министра начали созываться колони-альные конференции - консультативные совещания представителей прави-тельств «белых» колоний (Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Афри-ки, Ньюфаундленда). С 1907 г. эти конференции получили название имперских. Кроме того, доминионы получили право на участие в международных отноше-ниях, в том числе заключение самостоятельных договоров, создание диплома-тических представительств в иностранных столицах. Но метрополия сохраняла контроль над компетенцией доминионов в вопросах как внутреннего самоуп-равления, так и внешнеполитического представительства.

Активное участие в Первой мировой войне позволило доминионам поставить вопрос о расширении своих политических прав. На имперской конференции 1917 г. Канада, Австралия и Южно-Африканский Союз доби-лись принятия резолюции о признании доминионов в качестве «автономных государств Имперского Содружества», проведении британским правитель-ством консультаций с правительствами доминионов по всем вопросам, имеющим общий имперский интерес. На той же конференции генерал А. Сматс, представитель Южноафриканского Союза, предложил новое на-звание для формирующегося межгосударственного объединения - «Британ-ское Содружество наций». Официально этот термин впервые появился в резолюции имперской конференции 1918 г., а окончательно был закреплен в договоре 1921 г. о создании ирландского доминиона. С 1920 г. все доминио-ны вошли в состав Лиги наций в качестве самостоятельных членов.

Принципы Содружества наций были развернуто сформулированы на имперской конференции 1926 г. В соответствии с «Докладом Бальфура» Содружество было определено как «свободное объединение Соединенного Королевства и доминионов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Ирландского свободного государства и Ньюфаундленда». Критерием членства стал статус доминиона. Поэтому остальные колонии, включая Ин-дию, получившую с 1917 г. право участвовать в имперских конференциях, в состав Британского Содружества наций не вошли. Тем не менее создание Британского Содружества положило начало политико-правовой перестройке всей британской колониальной империи. Рубежным событием стало принятие на имперской конференции 1931 г. Вестминстерского статута. В этом доку-менте более четко трактовался принцип единства и верности Короне: член Британского Содружества был обязан сохранять монархическую форму прав-ления и не имел права на односторонний выход из Содружества. Но и изменения в английском праве, связанные с процедурой престолонаследия и составом королевского титула, отныне требовали согласия парламентов госу-дарств-членов Содружества. Было установлено, что к доминионам более не применяется выражение «колония». Это предполагало предоставление им свободы в развитии национального законодательства. Согласно Вестминстер-скому статуту британский парламент получил право создавать законы для доминионов только по их просьбе и с их согласия.

В 1930-1934 гг. в Индии произошел мощный подъем национально- освободительного движения. Колониальные власти прибегли к жестким репрессиям. Но одновременно в правительственных кругах Великобритании крепла убежденность в необходимости правового решения индийского воп-роса. Еще в 1930 г. парламентская комиссия Саймона представила доклад о путях изменения конституции Индии. По результатам двух «круглых столов» с представителями индийской общественности был подготовлен проект новой конституции, окончательно утвержденный в 1935 г. Индия превраща-лась в федерацию провинций и княжеств. Создавалась система централь-ной и местной представительной и исполнительной власти с участием индийцев. До 14 % увеличилась численность местного населения, обладаю-щего избирательным правом.

На протяжении межвоенного периода британской дипломатии при-шлось участвовать в решении еще одной сложнейшей проблемы постколо-ниального урегулирования - палестинского вопроса. Идея возвращение евреев на «историческую родину» в Палестину (Сион) имела религиозные корни и длительную предысторию, но особую актуальность приобрела с конца XIX в. В 1860 г. в Париже под патронажем французской ветви семьи Ротшильдов был организован «Всемирный израильский союз» - первая международная организация сионистского толка. В августе 1897 г. в Базеле состоялся первый конгресс Всемирной сионистской организации. Сионист-ское движение провозгласило своей целью создание предпосылок для пре-вращения Палестины в сионистское государство, развертывание соответ-ствующей пропагандисткой деятельности в европейских еврейских общи-нах, укрепление организационной структуры мирового сионизма. Но пред-полагаемое создание (воссоздание) независимого еврейского государства не могло быть достигнуто без международной поддержки. Осознавая это, лидеры сионистского движения изначально сделали ставку на лоббирование своих целей среди государственно-политической элиты ведущих стран мира, прежде всего - Великобритании.

В 1902 г. британское правительство предложило для заселения евреями часть Синайского полуострова (план Эль Ариш), а в 1903 г. - проект переселения евреев в Уганду (в Восточной Африке). Однако 7-й конгресс сионистского движения в 1905 г. отверг эти предложения. Сионизм без Сиона был политически несостоятелен. На пути же переселения в Палестину стояло два препятствия - власть над этой провинцией Османской империи и местное арабское население. Первая из этих проблем решилась распадом самой Османской империи по окончании Первой мировой войны, при решении второй сионисты полагались на поддержку англичан. Уже в 1916 г. Великоб-ритания и Франция подписали секретный договор о разделе провинций Османской империи. Согласно его условиям палестинский регион переходил в сферу влияния Великобритании. Спустя год позиция британского правитель-ства была заявлена официально. 2 ноября 1917 г. министр иностранных дел Великобритании А. Бальфур направил лорду Лайонелу Ротшильду, покрови-телю сионистских организаций, послание, которое стало известно как «Декла-рация Бальфура». В этом документе признавалось право евреев на создание в Палестине еврейского «национального очага» и заявлялось о готовности британского правительства «приложить все усилия к облегчению достижения этой цели». Помимо влияния сионистского лобби такая позиция диктовалась стремлением британских политических кругов закрепить свое влияние на Ближнем Востоке, создать опору в лице еврейских переселенцев в стратеги-чески важном районе между Египтом и Ираком.

На Парижской мирной конференции представителям сионистских орга-низаций удалось убедить делегации ведущих держав в необходимости между-народно-правового решения «палестинской проблемы». Практическое реше-ние этого вопроса было возложено на Великобританию. Окончательно бри-танский мандат на Палестину был оформлен в июле 1922 г. Но к этому времени выяснилось, что Великобритания отнюдь не безоговорочно занимает просионистскую позицию. Британское правительство было заинтересовано и в лояльности местного арабского населения. Еще в годы войны британские политики завязали контакты с влиятельными арабскими лидерами, главным образом с шейхом Мекки Хусейном. Пытаясь получить поддержку арабов в ходе боевых действий против Турции, англичане обещали признать право местного населения на создание независимой Арабской конфедерации. В послевоенные годы британское правительство попыталось найти приемле-мый компромисс между интересами евреев-переселенцев и арабов. В 1922 г. было принято решение об отделении Трансиордании от Палестины и созда-нии на ее территории независимого королевства под управлением эмира Абдаллы. В самой Палестине англичане рассчитывали организовать условия для притока еврейских переселенцев, но не создания их моноэтнического государства. Такая позиция не устроила ни евреев, ни арабов. В 1920- 1930-х гг. Палестина стала очагом острых этно-конфессиональных конфлик-тов. Решить эту проблему британская администрация так и не сумела.

Выход к началу 1930-х гг. на политическую авансцену Германии, Италии и особенно Японии изменил сложившийся статус-кво в колониаль-ном вопросе. Державы «оси» Берлин-Рим-Токио жаждали нового передела мира. Пытаясь ослабить позиции своих противников, они разжигали недо-вольство населения колоний и провоцировали вооруженные выступления против колонизаторов. Японская дипломатия активно использовала для этой цели идею «сопроцветания» азиатских наций, немецкая - лозунг «покрови-тельства ислама». Государства «оси» засылали свою агентуру в страны Востока, поддерживали националистические партии и группировки оружи-ем, деньгами, военными и политическими инструкторами. Такая политика приносила очевидные результаты. Влиятельные националистические партии Марокко, Алжира, Туниса, Египта сочувственно относились к германо- итальянской пропаганде. В ходе военного мятежа против Испанской респуб-лики в 1936-1939 гг. на стороне франкистов выступили целые полки, набранные из марокканцев. Часть феодальных властителей Ливии поддер-жала режим Муссолини и содействовала формированию подразделений ливийских арабов в составе итальянской армии. В Палестине Германия действовала через немецких колонистов и в 1936-1939 гг. поддержала восстание палестинских арабов под руководством муфтия Иерусалима Ха- диса Амина аль-Хусейни. В апреле-мае 1941 г. прогермански настроенное командование иракской армии также выступило против усиления британско-го влияния. Лидер восстания Рашид Али аль-Гайлани стал заметной полити-ческой фигурой на Ближнем Востоке.

Вторая мировая война нанесла по мировой колониальной системе мощ-ный удар. Многие страны Азии и Африки стали ареной боевых действий. В сражающихся армиях участвовало громадное число выходцев из колониаль-ных стран. Только в Индии было призвано в армию 2,5 млн чел., во всей Африке - около 1 млн чел. (а еще 2 млн чел. были заняты обслуживанием нужд армии). Огромны были потери населения в ходе боев, бомбардировок, политических репрессий: в Китае за годы войны погибло 10 млн чел., в Индонезии - 2 млн чел., на Филиппинах - 1 млн чел. В то же время война способствовала подъему национального сознания народов Азии и Африки. Быстро складывались общенациональные партии и политические движения. Влияние европейских метрополий, оказавшихся на грани политического кра-ха и утраты суверенитета в годы нацистской агрессии, значительно ослабло. В большинстве азиатских и африканских колоний Франции, Нидерландов, Бель-гии и, отчасти, Великобритании местная администрация получила в годы войны значительную свободу действий и была вынуждена искать поддержку у влиятельных представителей коренного населения. Все это предопределило новый всплеск антиколониальной борьбы уже в первые послевоенные годы.

Соперничество крупнейших западных держав в борьбе за колониальный раздел и передел мира было основным фактором в развитии международных отношений на рубеже XIX-XX вв. C окончанием Первой мировой войны началась масштабная перестройка мирового политического пространства. Страны-победительницы не золько сохранили все свои колониальные владения, но и получили под управление колонии Германии и Японии, провинции бывшей Османской империи. Под эгидой Лиги наций была сформирована мандатная система, разделившая «опекаемые» территории на три категории.

B первую категорию были включены провинции Османской империи, за которыми признавалось безусловное право на получение независимости. Ho длительность переходного этапа, необходимого для создания на подмандатной территории системы самоуправления, определялась стра- ной-мандатарием. До окончания переходного этапа мандатарий также обязывался предоставить коренному населению значительную автономию в вопросах религиозной, языковой, культурной политики, проводить политику «открытых дверей» в экономической сфере. K этой категории мандатов были отнесены права Франции на Сирию и Ливан, Великобритании - на Палестину, Трансиорданию, Месопотамию (Ирак).

Bo вторую категорию попали бывшие колонии Германии в Центральной Африке, которые не получили гарантий на получение независимости. Мандатарий сосредоточивал здесь всю полноту законодательной и административной власти, но возлагал на себя ответственность по отмене рабства, пресечению практики «крайней эксплуатации» коренного населения, ограничению набора коренного населения в вооруженные формирования, контролю за распространением оружия и алкоголя, развитию системы образования и здравоохранения. Кроме того, мандатарий обязывался проводить политику «открытых дверей» в экономической сфере. Ha таких принципах Франция получила право на управление частью Того и Камеруна, Великобритания - частью Того и Камеруна, а также Германской Восточной Африкой (Танганьикой), Бельгия - регионом Руанда-Урунди.

B третью категорию вошли бывшие германские колонии на Тихом океане, в Юго-Западной и Юго-Восточной Африке, которые практически превращались в колониальные владения стран-мандатариев. Ha мандатариев не возлагались какие-либо обязательства, в том числе не предполагалась и политика «открытых дверей». K этой категории подмандатных территорией были отнесены Новая Гвинея (мандат Австралии), Западная Самоа (мандат Новой Зеландии), о. Haypy (мандат Великобритании), Марианские, Каролинские, Маршалловы острова (мандат Японии), Юго-Западная Африка (мандат Южно-Африканского Союза).

Мандатная система пропагандировалась лидерами Лиги наций как принципиально новый шаг во взаимоотношениях ведущих мировых держав и народов Востока, как преодоление традиций колониализма и переход к поддержке позитивного развития отсталых регионов, включению их в «лоно человеческой цивилизации». Ho в действительности речь шла о переделе колониальных владений между странами-победительницами. Особенно значительно расширились колониальные владения Англии и Франции. Деловые и политические круги США, Японии и Италии, напротив, считали распределение мандатов несправедливым, не учитывающим реальное соотношение экономического и военно-политического потенциала ведущих держав мира.

Попытки стран-метрополий укрепить и расширить свое влияние на Востоке наталкивались на растущее сопротивление народов Азии и Африки. Третья англо-афганская война завершилась отступлением английского экспедиционного корпуса из Афганистана в 1919 г. B последующие годы Афганистан, а также Иран и Турция сумели укрепить свой международный суверенитет. Большую роль в этом сыграла поддержка со стороны СССР. Bo многих регионах Азии и Африки ширилось антиколониальное движение. Восстание в Египте в 1919 г. заставило Великобританию отказаться от протектората над этой страной, сохранив лишь контроль над Суэцким каналом. Ha протяжении всего межвоенного периода не утихала антиколониальная борьба в Южном Китае, Индии и Ливии, в 1918-1919 гг. произошло антиколониальное восстание в Индонезии, в 1920 г. - в Ираке, в 1921-1926 гг- в Марокко, в 1925-1927 гг. - в Сирии. По мере роста национально-освободительного движения и обострения внутриполитических проблем в самих метрополиях создавались предпосылки для пересмотра принципов колониальной политики. Первый шаг в этом направлении пришлось сделать Великобритании, располагавшей крупными «белыми» (переселенческими) колониями.

Рост экономической и политической самостоятельности «белых» колоний заставил британское правительство еще с конца XIX в. начать правовую реформу имперского устройства. Наиболее развитым переселенческим колониям было предоставлено право на самоуправление и соответствующий статус доминиона (англ, «dominion» - владение). B 1867 г. доминионом стала Канада, в 1901 г. - Австралийский союз, в 1907 r. - Новая Зеландия. C 1887 г. под председательством британского премьер-министра начали созываться колониальные конференции - консультативные совещания представителей правительств «белых» колоний (Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Ньюфаундленда). C 1907 г. эти конференции получили название имперских. Кроме того, доминионы полечили право на участие в международных отношениях, в том числе заключение самостоятельных договоров, создание дипломатических представительств в иностранных ст олицах. Ho метрополия сохраняла контроль над компетенцией доминионов в вопросах как внутреннего самоуправления, так и внешнеполитического представительства.

Активное участие в Первой мировой войне позволило доминионам поставить вопрос о расширении своих политических прав. Ha имперской конференции 1917 г. Канада, Австралия и Южно-Африканский Союз добились принятия резолюции о признании доминионов в качестве «автономных государств Имперского Содружества», проведении британским правительством консультаций с правительствами доминионов по всем вопросам, имеющим общий имперский интерес. Ha той же конференции генерал А. Сматс, представитель Южноафриканского Союза, предложил новое название для формирующегося межгосударственного объединения - «Британское Содружество наций». Официально этот термин впервые появился в резолюции имперской конференции 1918 r., а окончательно был закреплен в договоре 1921 г. о создании ирландского доминиона. C 1920 г. все доминионы вошли в состав Лиги наций в качестве самостоятельных членов.

Принципы Содружества наций были развернуто сформулированы на имперской конференции 1926 г. B соответствии с «Докладом Бальфура» Содружество было определено как «свободное объединение Соединенного Королевства и доминионов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Ирландского свободного государства и Ньюфаундленда». Критерием членства стал статус доминиона. Поэтому остальные колонии, включая Индию, получившую с 1917 г. право участвовать в имперских конференциях, в состав Британского Содружества наций не вошли. Тем не менее создание Британского Содружества положило начало политико-правовой перестройке всей британской колониальной империи. Рубежным событием стало принятие на имперской конференции 1931 г. Вестминстерского статута. B этом документе более четко трактовался принцип единства и верности Короне: член Британского Содружества был обязан сохранять монархическую форму правления и не имел права на односторонний выход из Содружества. Ho и изменения в английском праве, связанные с процедурой престолонаследия и составом королевского титула, отныне требовали согласия парламентов государств-членов Содружества. Было установлено, что к доминионам более не применяется выражение «колония». Это предполагало предоставление им свободы в развитии национального законодательства. Согласно Вестминстерскому статуту британский парламент получил право создавать законы для доминионов только по их просьбе и с их согласия.

B 1930-1934 гг. в Индии произошел мощный подъем национально- освободительного движения. Колониальные власти прибегли к жестким репрессиям. Ho одновременно в правительственных кругах Великобритании крепла убежденность в необходимости правового решения индийского вопроса. Еще в 1930 г. парламентская комиссия Саймона представила доклад о путях изменения конституции Индии. По результатам двух «круглых столов» с представителями индийской общественности был подготовлен проект новой конституции, окончательно утвержденный в 1935 г. Индия превращалась в федерацию провинций и княжеств. Создавалась система центральной и местной представительной и исполнительной власти с участием индийцев. До 14 % увеличилась численность местного населения, обладающего избирательным правом.

Ma протяжении межвоенного периода британской дипломатии пришлось участвовать в решении еще одной сложнейшей проблемы постколониального урегулирования - палестинского вопроса. Идея возвращение евреев на «историческую родину» в Палестину (Сион) имела религиозные корни и длительную предысторию, но особую актуальность приобрела с конца XlX в. B 1860 г. в Париже под патронажем французской ветви семьи Ротшильдов был организован «Всемирный израильский союз» - первая международная организация сионистского толка. B августе 1897 г. в Базеле состоялся первый конгресс Всемирной сионистской организации. Сионистское движение провозгласило своей целью создание предпосылок для превращения Палестины в сионистское государство, развертывание соответствующей пропагандисткой деятельности в европейских еврейских общинах, укрепление организационной структуры мирового сионизма. Ho предполагаемое создание (воссоздание) независимого еврейского государства не могло быть достигнуто без международной поддержки. Осознавая это, лидеры сионистского движения изначально сделали ставку на лоббирование своих целей среди государственно-политической элиты ведущих стран мира, прежде всего - Великобритании.

B 1902 г. британское правительство предложило для заселения евреями часть Синайского полуострова (план Эль Ариш), а в 1903 г. - проект переселения евреев в Уганду (в Восточной Африке). Однако 7-й конгресс сионистского движения в 1905 г. отверг эти предложения. Сионизм без Сиона был политически несостоятелен. Ha пути же переселения в Патестину стояло два препятствия - власть над этой провинцией Османской империи и местное арабское население. Первая из этих проблем решилась распадом самой Османской империи по окончании Первой мировой войны, при решении второй сионисты полагались на поддержку англичан. Уже в 1916 г. Великобритания и Франция подписали секретный договор о разделе провинций Османской имнерии. Согласно его условиям палестинский регион переходил в сферу влияния Великобритании. Спустя год позиция британского правительства была заявлена официально. 2 ноября 1917 г. министр иностранных дел Великобритании А. Бальфур направил лорду Лайонелу Ротшильду, покровителю сионистских организаций, послание, которое стало известно как «Декларация Бальфура». B этом документе признавалось нраво евреев на создание в Палестине еврейского «национального очага» и заявлялось о готовности британского правительства «приложить все усилия к облегчению достижения этой цели». Помимо влияния сионистского лобби такая позиция диктовалась стремлением британских политических кругов закрепить свое влияние на Ближнем Востоке, создать опору в лице еврейских переселенцев в стратегически важном районе между Египтом и Ираком.

Ha Парижской мирной конференции представителям сионистских организаций удалось убедить делегации ведущих держав в необходимости международно-правового решения «палестинской проблемы». Практическое решение этого вопроса было возложено на Великобританию. Окончательно британский мандат на Палестину был оформлен в июле 1922 г. Ho к этому времени выяснилось, что Великобритания отнюдь не безоговорочно занимает просионистскую позицию. Ьританское правительство было заинтересовано и в лояльности местного арабского населения. Еще в годы войны британские политики завязали контакты с влиятельными арабскими лидерами, главным образом с шейхом Мекки Хусейном. Пытаясь получить поддержку арабов в ходе боевых действий против Турции, англичане обещали признать право местного населения на создание независимой Арабской конфедерации. B послевоенные годы британское правительство попыталось найти приемлемый компромисс между интересами евреев-переселенцев и арабов. B 1922 г. было принято решение об отделении Трансиордании от Палестины и создании на ее территории независимого королевства под управлением эмира Абдаллы. B самой Палестине англичане рассчитывали организовать условия для притока еврейских переселенцев, но не создания их моноэтнического государства. Такая позиция не устроила ни евреев, ни арабов. B 1920- 1930-х гг. Палестина стала очагом острых этно-конфессиональных конфликтов. Решить эту проблему британская администрация так и не сумела.

Выход к началу 1930-хгг. на политическую авансцену Германии, Италии и особенно Японии изменил сложившийся статус-кво в колониальном вопросе. Державы «оси» Берлин-Рим-Токио жаждали нового передела мира. Пытаясь ослабить позиции своих противников, они разжигали недовольство населения колоний и провоцировали вооруженные выступления против колонизаторов. Японская дипломатия активно использовала для этой цели идею «сопроцветания» азиатских наций, немецкая - лозунг «покровительства ислама». Государства «оси» засылали свою агентуру в страны Востока, поддерживали националистические партии и группировки оружием, деньгами, военными и политическими инструкторами. Такая политика приносила очевидные результаты. Влиятельные националистические партии Марокко, Алжира, Туниса, Египта сочувственно относились к германоитальянской пропаганде. B ходе военного мятежа против Испанской республики в 1936-1939 гг. на стороне франкистов выступили целые полки, набранные из марокканцев. Часть феодальных властителей Ливии поддержала режим Муссолини и содействовала формированию подразделений ливийских арабов в составе итальянской армии. B Палестине Германия действовала через немецких колонистов и в 1936-1939 гг. поддержала восстание палестинских арабов под руководством муфтия Иерусалима Хадиса Амина аль-Хусейни. F3 апреле-мае 1941 г. прогермански настроенное командование иракской армии также выступило против усиления британского влияния. Лидер восстания Рашид Али аль-Гайлани стал заметной политической фигурой на Ближнем Востоке.

Вторая мировая война нанесла по мировой колониальной системе мощный удар. Многие страны Азии и Африки стали ареной боевых действий. B сражающихся армиях участвовало громадное число выходцев из колониальных стран. Только в Индии было призвано в армию 2,5 млн чел., во всей Африке - около 1 млн чел. (а еще 2 млн чел. были заняты обслуживанием нужд армии). Огромны были потери населения в ходе боев, бомбардировок, политических репрессий: в Китае за годы войны погибло 10 млн чел., в Индонезии - 2 млн чел., на Филиппинах - 1 млн чел. B то же время война способствовала подъему национального сознания народов Азии и Африки. Быстро складывались общенациональные партии и политические движения. Влияние европейских метрополий, оказавшихся на грани политического краха и утраты сувереннтега в годы нацистской агрессии, значительно ослабло. B большинстве азиатских и африканских колоний Франции, Нидерландов, Бельгии и, отчасти, Великобритании местная администрация получила в годы войны значительную свободу действий и была вынуждена искать поддержку у влиятельных представителей коренного населения. Bce это предопределило новый всплеск антиколониальной борьбы уже в первые послевоенные годы.

Феномен мандатной системы появился после Первой мировой войны. Державы-победительницы пытались с ее помощью установить временный порядок на территориях, которые были оторваны от проигравших (Германии и Турции) сторон.

Ближний Восток

Новая мандатная система вступила в силу после того, как в 1919 году был подписан 22 статья документа оговаривала судьбу колоний потерпевших поражение империй.

Турция лишалась всех своих владений на Ближнем Востоке. Здесь по-прежнему проживало арабское этническое большинство. Страны-победительницы договорились, что подмандатные территории должны получить независимость в скором будущем. До этого момента они оказывались под контролем европейских держав.

Месопотамия была отдана Великобритании. В 1932 году эти территории стали независимыми и образовали королевство Ирак. Сложнее обстояли дела с Палестиной. Эта подмандатная территория тоже стала британской. Международная юрисдикция здесь просуществовала до Второй мировой войны. После ее окончания в 1948 году земли были поделены между Иорданией и Палестинским арабским правительством. Особенности мандатной системы не позволили урегулировать конфликт между двумя враждующими сторонами. Это были евреи и арабы. И те и другие считали, что имеют законные права на Палестину. В итоге всю вторую половину XX века (и сегодня также) этот вооруженный спор имел место быть.

Сирийские провинции отдали Франции. Здесь также была установлена мандатная система. Кратко говоря, она повторяла принципы британского управления в соседних странах. Действие мандата закончилось в 1944 году. Все ближневосточные территории, которые являлись частью Турции, объединили в группу «A». Некоторые земли бывшей Османской империи сразу же после окончания войны оказались в руках арабов. На них сформировалась современная Саудовская Аравия. Британцы помогали арабскому национальному движению во время Первой мировой. Разведка отправила сюда знаменитого

Африка

Германия лишалась всех своих колоний, которые она захватила за последние несколько десятилетий, после того как был образован Африканская Танганьика стала подмандатной территорией под управлением Великобритании. Руанда и Урунди перешли к Бельгии. была передана Португалии. Данные колонии отнесли к группе «B».

Долго принималось решение по колониям на западе континента. В итоге мандатная система подтвердила тот факт, что они были разделены между Великобританией и Францией. или современная Намибия перешли под управление ЮАС (предвестника ЮАР).

Мандатная система имела ряд уникальных особенностей для своего времени. Государства, под чье управление попадали территории, гарантировали соблюдение устава Лиги Наций по отношению к коренным жителям. Запрещалась работорговля. Кроме того, государство, получившее мандат, не имело права строить на приобретенных землях военные базы, а также формировать армию из местного населения.

Большая часть африканских подмандатных территорий стала независимой после Второй мировой войны. Поскольку в 1945 году была распущена Лига Наций, то юрисдикция на этих землях временно перешла к ООН. Особенно много колоний получили независимость в рамках Мандатная система перестала существовать - вместо нее было создано Содружество равноправных членов. Во всех странах этой организации английский язык и британская культура оставили серьезный отпечаток. Содружество успешно существует и сегодня.

Тихий океан

Также до войны Германии принадлежали колонии в Тихом Океане. Они были поделены по экватору. Северная часть была отдана Японии, а южная - Австралии. Эти территории перешли к новым владельцам в качестве полноценных провинций. То есть в этом случае государства могли распоряжаться новой землей как своей. Это были так называемые подмандатные территории группы «C».

Другие санкции

Другие ограничения, коснувшиеся Германии, включили в себя отказ от любых привилегий и концессий в Китае. Еще в этом регионе у немцев были права на Шаньдунскую провинцию. Их передали Японии. Была конфискована вся собственность в Юго-Восточной Азии. Также немецкое правительство признавало приобретения союзников в Африке. Так Марокко стал французским, а Египет - британским.

Лига Наций была одним из международно-правовых нововведений, Версальской системы. Во время войны президент США В. Вильсон был одним из наиболее активных и, пожалуй, самым авторитетным сторонником создания Лиги как международной организации, способствующей поддержанию мира.

В числе важнейших задач Лиги еще до ее создания фигурировало «справедливое решение колониальных вопросов», в первую очередь судьбы заморских колоний Германии и территорий, отторгаемых от Османской империи. По представлениям не только Вильсона, но и значительной части либеральной общественности, эти вопросы должны были решаться на основе принципа «согласия управляемых». Система мандатов рассматривалась как форма, позволявшая сочетать этот принцип с установлением фактического

контроля той или иной державы над захваченной у врага территорией в Азии или в Африке.

Предполагалось, что мандатарий будет управлять вверенной ему территорией не как колонизатор, а как доверенное лицо всего Человечества, выразителем интересов которого выступала Лига. Как известно, Устав Лиги Наций предусматривал три типа мандатов: А -Ближний Восток, В - большинство африканских колоний Германии, и С - острова Тихого океана и юго-западная Африка - современная Намибия.

Предметом нашего внимания станут ближневосточные мандаты. В 1919 г. США имели возможность принять непосредственное участие в создании мандатной системы. В. Вильсон попытался на практике реализовать заложенное в ст. 22 Устава Лиги наций положение, гласящее, что мнение народов стран Ближнего Востока будет «учитываться при выборе мандатария». Летом 1919 г. в Сирию, Ливан, Палестину и Киликию направилась американская комиссия для выяснения этого вопроса, но результаты ее работы практического значения не имели. Добровольное самоустранение США из Версальского миропорядка, выразившееся в отказе от ратификации договора с Германией, а также победа республиканцев на президентских выборах 1920 г., сильно изменили ситуацию. Теперь потенциальные державы-мандатарии не имели сильного соперника, который от имени Лиги мог бы требовать большей «интернационализации» системы мандатов.

В итоге она оказалась гораздо ближе к классическому колониализму, чем можно было первоначально ожидать. Решение о распределении мандатов было принято в апреле 1920 г. на конференции в Сан Ремо. США, однако, вовсе не собирались отказываться от экономических возможностей, которые открывались на Ближнем Востоке. Госдепартамент выступил защитником интересов треста «Стандарт Ойл» (точнее - его «наследников»). Американская сторона направляла в британский Форин офис жалобы на действия оккупационной администрации в Месопотамии, которая искусственно создавала для британских «нефтяных интересов» исключительно благоприятные условия в ущерб американским. Американский посол в Лондоне, ссылаясь на «общественное мнение» своей страны, требовал от британцев строгого соблюдения принципа «открытых дверей» в отношении оккупированных и подмандатных территорий

Подписание в Сан-Ремо англо-французского соглашения о разделе нефтяных богатств Месопотамии в соотношении 75%/25% вызвало в Вашингтоне резко отрицательную реакцию, расценив его как создание искусственной «монополии», несовместимой с мандатным принципом. Англичане отвергали такие обвинения, указывая, что лишь пошли навстречу пожеланиям Франции в обмен на сотрудничество в строительстве нефтепровода через Сирию. По уверению Керзона, это соглашение никак не ограничивало прав третьих стран в отношении нефтяных ресурсов Месопотамии, верховные права которые должны принадлежать будущему правительству этой страны 2 . Американцев такое объяснение не удовлетворило, поскольку в самом соглашении было указано, что новая нефтяная компания «будет под постоянным британским контролем» 3 . Этот обмен мнениями положил начало длительному процессу переговоров. Основанием для американских претензий был принцип «открытых дверей» или, иначе выражаясь, «равного отношения» (equal treatment), который, согласно американской трактовке, был положен в основу самой идеи мандатов.

Главным британским козырем была концессия на разработку месопотамской нефти, предоставленная Высокой Портой буквально накануне войны «Турецкой нефтяной компании», которая была на три четверти британским предприятием и на четверть - германским (германская доля была «унаследована» Францией). Американская сторона упорно отказывалась признавать эту концессию, под предлогом того, что она не была должным образом оформлена. Долгий спор закончился компромиссом - знаменитым соглашением «красной линии» 1928 г. Группа американских нефтяных компаний получила свою долю в «Иракской нефтяной компании» (23,75%), но на английских условиях - ни о каком принципе «открытых дверей» речи не шло. Нефтяной спор был самым заметным, но не единственным примером американской заинтересованности в ближневосточных делах, еще интересовало производство такого товара, как . Недовольство Вашингтона вызвало и Трехстороннее соглашение, подписанное одновременно с Севрским договором.

Оно, с согласия Великобритании, делило Турцию на сферы влияния Франции и Италии, что противоречило все тому же принципу «открытых дверей». По запросу госдепартамента французский МИД в самом начале 1921 г. дал разъяcнение, что это соглашение является не более чем «обязательством самоограничения» и, следовательно, прав третьих (точнее, «четвертых») стран никак не затрагивает. Живейший интерес госдепартамента вызвала судьба системы капитуляций на отторгнутых турецких территориях. Эта система была одним из самых очевидных признаков международного неполноправия Османской империи. Важнейшим ее проявлением была подсудность иностранцев не турецким, а специальным консульским судам. С началом войны турецкое правительство отменило режим капитуляций 5 . В 1918 г. победители заставили султанское правительство возобновить суды на тех территориях, которые ему были еще подвластны, но вовсе не считали нужным делать это на оккупированных (будущих подмандатных) землях.

Все проекты мандатов содержали положения об упразднении капитуляционного режима. Соединенные Штаты оказались ревностными защитниками института капитуляций. Они не признавали правомочность судов, созданных властями союзников на оккупированных территориях. Всякий раз, когда в одной из ближневосточных стран (чаще всего в Палестине) происходил какой-нибудь чисто уголовный инцидент с участием американского гражданина, это становилось поводом для дипломатической переписки со страной-мандатарием по поводу того, какой суд имеет право этого гражданина судить. Американцы настаивали, что вплоть до ратификации мирного договора должно быть восстановлено юридическое положение вещей, существовавшее до войны, а следовательно, и капитуляции, и консульские суды.

Англичане в конечном итоге согласились на это, по возможности предпочитая не связываться с американскими гражданами и быстро доказывая их невиновность 6 . Вопрос о будущем системы капитуляций напрямую затрагивал тексты мандатов, которые совместно разрабатывались летом и осенью 1920 г. английскими и французскими экспертами. В феврале 1921 г. госдепартамент потребовал от Совета Лиги наций, чтобы проекты были предоставлены американской стороне еще до их рассмотрения Советом. США соглашались признать законность этих мандатов лишь при условии их предварительного согласования с Вашингтоном, хотя и не являлись членом Лиги. Проекты мандатов были готовы уже к концу 1920 г., но не были утверждены, и американская дипломатия получила возможность высказать свои соображения об их условиях. Соответствующее заявление последовало 4 августа 1921 г.

В отношении ближневосточных мандатов замечания сводились к нескольким пунктам: сохранение консульских судов до формирования в подмандатных странах новой судебной системы; немедленное возобновление режима капитуляций сразу же по окончании действия мандатного режима; распространение на США принципа «открытых дверей», который предусматривался в проектах мандатов для стран – членов Лиги (в частности, США требовали установить прямой запрет на создание искусственных монополий для своих компаний державы-мандатария); гарантии беспрепятственной деятельности в подмандатных странах религиозных миссий, благотворительных и образовательных учреждений из США; участие США в консультациях по поводу любых изменений условий мандатов 7 . Таким образом, американцы соглашались на упразднение капитуляций на период мандата (иная позиция была бы явным неуважением к европейским партнерам), но настаивали, чтобы этот режим был немедленно и полностью восстановлен сразу же после завершения этого периода, тем самым давая понять, что рассматривают систему мандатов как временное и недолговечное явление.

Обсуждение американских требований заняло у англичан несколько месяцев. Лишь 29 декабря 1921 года за подписью Э. Кроу, постоянного заместителя главы Форин офиса Керзона, появился официальный ответ. Британская сторона в принципе соглашалась с американскими требованиями, но предлагала не менять ради них условия мандата, а ограничиться официальными заявлениями, в которых давались бы все необходимые заверения американской стороне. Режим капитуляций англичане соглашались не отменять, а лишь приостановить его действие на период мандата. Англичане готовы были официально заверить США, что американские граждане в Палестине во всех важных делах будут иметь дело только с судами, состоящими в основном из британских (а не местных) судей. При этом англичане не соглашались включить в текст палестинского мандата особые «антимонопольные» статьи, как того требовали американцы, так как это могло создать трудности для предусмотренного мандатом Еврейского агентства которое должно было заниматься хозяйственным развитием страны. Вопрос о Месопотамии вообще был вынесен «за рамки» мандатной темы.

А. Дж. Бальфур, представлявший в этот момент интересы Великобритании на Вашингтонской конференции по морским вооружениям, неофициально пытался убедить американского госсекретаря Хьюза не чинить дальнейших препятствий утверждению мандатов, так как юридическая неопределенность делала почти невозможным нормальное управление Палестиной с ее ворохом религиозных и политических проблем 9 . Хьюз сочувствовал британцам, но требовал, чтобы вопрос с режимом капитуляций был решен - они должны быть возобновлены сразу по завершении мандатного периода. Он предложил решить все сложные вопросы в специальном англо-американском договоре. Кроме того, соглашаясь снять возражение против «монополий» в отношении Палестины, Хьюз настаивал, что оно остается в силе в отношении других подмандатных территорий (речь шла, разумеется, об Ираке). В итоге обмена посланиями между Лондоном и Вашингтоном в мае 1922 г. было решено изменить только статью 8 палестинского мандата (о режиме капитуляций) и приступить к переговорам будущей конвенции относительно мандатов на Ближнем Востоке. Эти «заочные» переговоры фактически были трехсторонними, так как одновременно госдепартамент вел консультации с Францией по поводу аналогичной конвенции по Сирии и Ливану, а Лондон и Париж в этом вопросе действовали сообща. Франция соглашалась пойти навстречу США в вопросах режима капитуляций и экономического равенства иностранных компаний в Сирии и Ливане и готова была подтвердить это отдельным заявлением, но не менять текст мандата. В то время как британцы вели с Вашингтоном интенсивную переписку, французы предпочитали отмалчиваться. Франко-американская переписка возобновилась лишь в июне–июле 1922 г., когда приближалось очередное заседание Совета Лиги Наций, а вместе с ним - надежда утвердить, наконец, мандаты группы А. МИД Франции направил в Вашингтон проекты сирийсколиванского мандата и франко-американской конвенции 10 . Американцы, опираясь на результаты переговоров с англичанами, настояли, чтобы интересующие их формулировки во всех документах оказались абсолютно идентичными, а также исключили из конвенции любые намеки на возможное в будущем присоединение США к Лиге Наций 11 . Таким образом, весной и летом 1922 г. был, наконец, открыт путь к официальному утверждению Лигой условий ближневосточных мандатов (кроме Ирака). США, добившись своего в вопросе о режиме капитуляций (ст. 8 палестинского мандата и ст. 5 сирийско-ливанского), не настаивали на дальнейших изменениях в этих документах. Но позиция США была не единственной причиной задержки с окончательным оформлением мандатной системы. Севрский договор от 10 августа 1920 г., служивший правовой основой ближневосточных мандатов, с момента подписания оказался фактически недействительным, так как его отказалось признать Великое национальное собрание Турции во главе с М. Кемалем, обладавшее тогда реальной властью в большей части Малой Азии. Перспективы реализации договора таяли на глазах по мере успехов кемалистов в войне с греками. Свою роль сыграла и позиция Италии, для которой крах Севрского договора означал потерю единственного приобретения на Востоке - сферы влияния на юго-западе Турции.

Поэтому итальянские представители в Совете Лиги наций систематически блокировали обсуждение мандатов на том основании, что Севрский договор оставался не ратифицированным. В начале 1922 г. итальянцы сменили тактику и потребовали в обмен на утверждение мандатов заключения особых конвенций о правах Италии в подмандатных странах с Великобританией и Францией. Совет Лиги наций утвердил ближневосточные мандаты в июле 1922 г., но по настоянию Италии их вступление в силу было отложено до заключения франко-итальянской конвенции. Бурные события как в Италии (приход к власти Б. Муссолини), так и в Турции (окончательная победа кемалистов) вызвали более чем годовую задержку с вступлением мандатов в силу. Когда осенью 1923 г. это, наконец, произошло 12 , французское и британское внешнеполитические ведомства возобновили переговоры c США о заключении «мандатных» конвенций. Консультации между США и Францией начались уже в декабре 1923 г. и продолжились в первые месяцы следующего года. Американцы требовали распространить на Сирию и Ливан консульскую конвенцию и договор об экстрадиции, которые действовали на тот момент между США и Францией. Французы не выдвинули принципиальных возражений, но с их точки зрения соответствующие заверения лучше было дать в отдельном письме. Франко-американская консульская конвенция позволяла каждой стороне назначать консулов в любые города другой стороны по своему усмотрению. Французы готовы были предоставить США ту же привилегию в Сирии и Ливане, но если бы это было сделано публично, другие страны могли бы потребовать таких же условий. Это дало бы им возможность «назначать консулов во всех маленьких приграничных городках, где они могли бы сеять смуту» 13 .

Вероятно, речь шла в первую очередь о Турции, которой при определенных условиях могла быть выгодна «смута» в приграничной полосе французской Сирии. Франко-американская конвенция была подписана в Париже 4 апреля 1924 г. и вступила в силу после ратификации в августе 1924 г. В тот же день Р. Пуанкаре направил американскому послу Херрику заранее согласованное письмо, в котором содержались все необходимые гарантии для консульской службы США в Сирии и Ливане 14 . Весь 1923 год продолжались англо-американские препирательства по поводу консульских судов в Палестине. С американской точки зрения, даже окончательое вступление мандатов в силу не означало немедленной отмены консульской юрисдикции: это могло произойти только после ратификации соответствующей конвенции между мандатарием и США, подготовка которой заняла больше времени, чем в случае с Францией. Отчасти это было связано с неустойчивой внутриполитической обстановкой в Великобритании в период краткого пребывания у власти первого лейбористского правительства (в 1924 г.). Активные консультации начались только после подписания франко-американского документа, который Вашингтон рассматривал как образец для договоренности с Великобританией.

На сей раз вопрос о консульствах и экстрадиции не вызвал затруднений. Англичане легко согласились внести соответствующую статью в текст конвенции. В связи с утверждением особого статуса Трансиордании в рамках палестинского мандата, американцы настояли, чтобы действия конвенции распространялось и нее, и все существенные изменения в ее статусе согласовывались бы не только с Советом Лиги Наций, но и с правительством США. Конвенция была подписана в Лондоне 3 декабря 1924 г. 15 , но вступила в силу лишь год спустя, после ратификации. Обе конвенции в преамбуле воспроизводили текст соответствующих мандатов. Британцы настояли, чтобы и собственная преамбула палестинского мандата в конвенции воспроизводилась полностью, включая цитату из Декларации Бальфура. Так американская сторона косвенным образом признавала свою поддержку этой декларации. Как мы уже говорили, «британская» версия включала особую статью о консулах и экстрадиции, которую во «французской» заменяло отдельное письмо Пуанкаре. В остальном документы были идентичны. Согласно им, США признавали мандатный режим в ближневосточных странах, а две европейские державы гарантировали экономическое и юридическое равноправие США со странами-членами Лиги Наций в Ливане, Сирии и Палестине. Конвенции гарантировали неприкосновенность частной и государственной американской собственности, а также свободу деятельности американских благотворительных, медицинских и образовательных учреждений. Любые изменения условий мандатов никак не должны были затрагивать положений этих конвенций без согласования с США. Итак, в 1920–1924 г. развернулось интенсивное дипломатическое взаимодействие между США с одной стороны, и ведущими державами Европы – с другой, относительно формы и способов гарантий соблюдения прав США в подмандатных странах.

Это обстоятельство заставило европейские державы несколько скорректировать свою позицию в отношении некоторых подмандатных стран, а также значительно затянуло процесс юридического оформления мандатной системы. В результате США, не являясь членом Лиги наций, стали полноправным участником региональной подсистемы международных отношений на Ближнем Востоке, хотя их интересы здесь ограничивались лишь экономическими и правовыми вопросами.

Примечания

1. Documents relating to the Foreign Relations of the United States. 1920, V.

2. Davis to Curzon. 12.05.1920. P. 651–655 (далее – FRUS). 2. FRUS 1920, V. 2. Curzon to Davis, 11.08.1920. P. 663–667.

3. FRUS 1920, V. 2. Colby to Curzon. 12.05.1920. P. 672–673.

4. FRUS 1920, V. 2. Leygues to Wallace. 12.01.1921. P. 674–675.

5. Алиев Г.З. Турция в период правления младотурок. М., 1972. С. 238–243.

6. Именно так произошло, когда в декабре 1920 г. некий американец по фамилии Дана был обвинен в автомобильном наезде на еврейскую женщину в Палестине, которая в результате погибла. См. FRUS

1920, V. 2. P. 676–678. Дело другого неназванного американца, обвиненного в Палестине в подделке документов, было по настоянию Госдепартамента передано в американский консульский суд. См. FRUS 1921, V. 2. P. 120–121. 7. FRUS 1921, V. 2. Hughes to Harvey. 04.08.1921. P. 107–108.

8. FRUS 1921, V. 2. Crowe to Harvey. 29.12.1921. P. 115–116.

9. FRUS 1922, V. 2. Balfour to Hughes. 13.01.1922. P. 268–269. 10. FRUS 1922, V. 2. Poincaré to Herrick. 29.06.1922. P. 118–120; Draft Mandate for Syria and Lebanon. // Ibid. P. 120–125; Draft convention between the United States and France Regarding Mandate for Syria and Lebanon. P. 125–127. 11. FRUS 1922, V. 2. The Department of State to the French Embassy. Memorandum.12.07.1922. P. 127–131; Draft convention between the United States and France Regarding Mandate for Syria and Lebanon. P. 131–133.

Мировая война с ее ужасающими бедствиями и страданиями десятков миллионов людей усилила всеобщий интерес к всемирной организации, способной исключить повторение подобного. В годы войны в различных странах мира появились более 50 проектов такой организации, авторами которых являлись как отдельные люди и группы людей, так и общественные организации. Были разработаны и государственные проекты – английский, американский, французский, итальянский, бельгийский.

Английский проект, разработанный премьер-министром Южноафриканского Союза генералом Смэтсом, рассматривал планируемую организацию как правопреемницу «бесхозного» наследства Австрийской, Германской, Оттоманской и Российской империй. Колонии побежденных стран подлежали прямой аннексии победителями. В качестве исполнительно-контрольного органа проект Смэтса предусматривал Секретариат во главе с канцлером, имеющим право вмешиваться в дела других стран. Предполагалось учреждение Совета международной организации в составе пяти постоянных членов из победителей и нескольких непостоянных членов, а также создание Международного Суда.

Основные идеи американского плана всемирной организации были изложены в речи президента США В. Вильсона 8 января 1918 г., известной как «14 пунктов» Вильсона. В ней предлагалось учредить международную организацию по решению спорных вопросов и излагалось видение самим президентом путей решения проблем послевоенного мира. В течение 1918 г. Вильсон продолжал размышлять над своей программой послевоенного устройства и уточнять ее. Британский премьер-министр Ллойд Джордж в своих мемуарах о первой мировой войне писал, что у американского президента не было сколько-нибудь четкой программы, и он чуть ли не хватал идеи из английского и французского проектов. Это вряд ли соответствует действительности. Видимо, Ллойд Джордж просто ревновал к американскому президенту, которого везде в Европе встречали огромные массы людей с транспарантами «Слава Вильсону справедливому!».

Вудро Вильсон как известнейший на тот момент теоретик политики, крупнейший в мире авторитет по конституционному праву, конечно же, имел хорошо продуманный план действий, который он на первых порах, скорее всего, скрывал от Ллойд Джорджа, Ж. Клемансо и др.

Этот проект исходил из идеи превращения США, вышедших из войныокрепшими, в мирового арбитра и применения «доктрины Монро» к миру в целом. «То же самое, что эта доктрина дала западному миру, – считал президент США В. Вильсон, – Лига Наций сможет дать остальному миру». Новая мировая организация виделась ему как международный политико-экономический механизм, через который США смогут влиять на весь мир. Большое значение придавалось Вильсоном факту превращения США в кредитора почти всех ведущих стран мира того времени. Финансовое руководство миром, промышленное первенство и торговое превосходство на нашей стороне, говорил американский президент, и поэтому «все прочие страны будут взирать на нас как на руководителей и распорядителей».

Французский проект рассматривал Лигу Наций в качестве военно-политического механизма, системы, основанной на договорах между государствами мира. Этот проект наделял создаваемую универсальную организацию правом применения санкций к нарушителям международного порядка – дипломатических, юридических, экономических и военных.

Предложение Вильсона начать работу Парижской мирной конференции с вопроса об универсальной организации было отклонено его партнерами. Решили рассматривать проблему Лиги Наций как часть мирного договора и послевоенного устройства мира. Сформированная Парижской конференцией комиссия по выработке Устава Лиги Наций во главе с В. Вильсоном, названным «отцом Лиги Наций», изучила и обобщила все имевшиеся к тому времени проекты и разработала проект Пакта (Устава) Лиги Наций. В марте 1919 г. Вильсон вернулся в США, чтобы согласовать с Конгрессом основные идеи документа. Это было необходимо не только потому, что таково требование Конституции США, но и потому, что после выборов в ноябре 1918 г. Демократическая партия потеряла контроль над Сенатом. Оппоненты Вильсона возглавили сенатскую комиссию по иностранным делам, которая поставила под сомнение законность членства США в глобальной организации, поскольку это, по их мнению, противоречило «доктрине Монро». Уместно вспомнить, что согласно этой доктрине, выдвинутой президентом США Д. Монро в 1823 г., европейские государства не должны были вмешиваться в дела американского континента, а США – в дела за пределами своего континента.

Вернувшись в середине апреля на Конференцию, Вильсон в ходе множества встреч, переговоров и компромиссов добился согласия включить пункт о признании «доктрины Монро» в Устав Лиги. Его Статья 21 гласила: «международные обязательства, такие как договоры о третейском разбирательстве, и ограниченные пределами известных районов соглашения, как доктрина Монро, которые обеспечивают сохранение мира, не рассматриваются как несовместимые с каким-либо из постановлений настоящего статута».

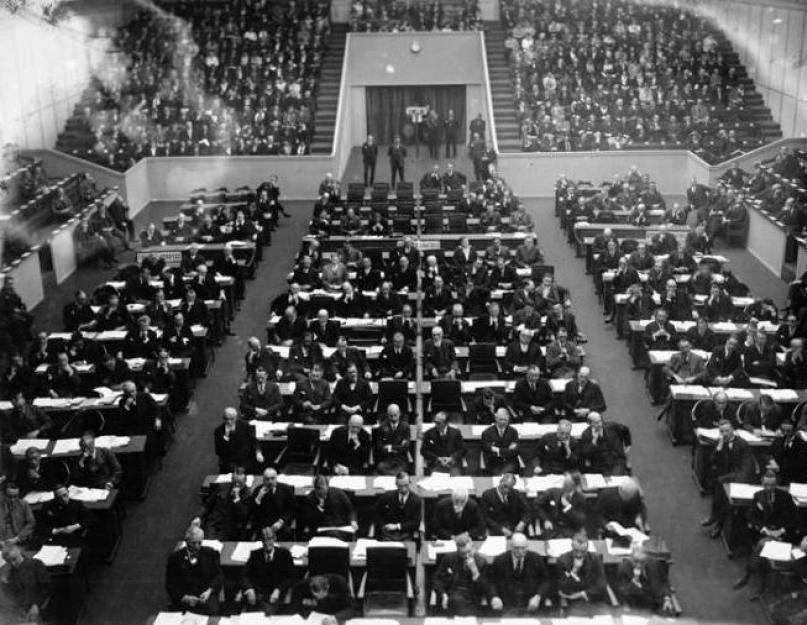

28 апреля 1919 г.Устав Лиги Наций был единогласно одобрен мирной конференцией. Согласно Уставу, Лига Наций являлась международной организацией по поддержанию мира между народами. Ее члены делились на три группы: 1. Страны Антанты и ее союзницы – учредители Лиги Наций. 2. Приглашенные и нейтральные государства. 3. Германия и ее союзницы. По настоянию Франции, Германии как главной виновнице мировой войны было отказано в членстве в Лиге Наций до 1926 г. Союзницы Германии могли стать членами этой международной организации только с согласия двух третей ее членов. 28 государств являлись членами Лиги Наций на всем 26 летнем протяжении ее деятельности. Еще 35 государств становились ее членами кратковременно. Высшим органом Лиги Наций являлась ежегодно собиравшаяся на свои сессии Ассамблея , а в период между сессиями – Совет Лиги . Ассамблея созывалась в сентябре каждого года в Женеве. Совет Лиги Наций собирался три раза в год для обсуждения политических вопросов и путей разоружения. Первоначально Совет состоял из представителей «основных» членов (Великобритания, Италия, Франция и Япония), являвшихся постоянными, и четырех «остальных», избираемых Ассамблеей на трехлетний срок. Для принятия решений по принципиальным вопросам и Ассамблее и Совету требовалось единогласие.

Лига Наций наделялась правом применять санкции к нарушителям мира при условии признания «акта агрессии против всех других членов Лиги». Но, поскольку не существовало согласованного мнения о том, что следует понимать под агрессией, это право не могло быть осуществлено, и Лига Наций вынуждена была ограничиваться увещеваниями. Как едко писал Черчилль в своих воспоминаниях, ею посылались одна, другая, третья телеграмма виновникам с увещеванием, и последняя – с предупреждением, что более телеграмм не будет. На большее она не была способна, если бы даже хотела. Французская делегация предлагала создать военный орган при Совете и сформировать вооруженные силы Лиги Наций, но соперничавшие между собой державы на это не согласились, боясь усиления влияния одной из них.

Главным исполнительным органом Лиги Наций являлся Секретариат во главе c Генеральным секретарем .

В 1920 г. была учреждена мандатная система Лиги Наций. Мандаты на управление «нецивилизованными народами» бывших Германской и Оттоманской империй с целью подготовки их к самоуправлению были переданы Англии, Франции, Бельгии и другим странам. Были установлены три категории мандатов, передаваемых странам победительницам, в зависимости от географического расположения территорий, а также уровня политического и экономического развития проживающих там народов.

Категория А – мандаты на колониальные владения бывшей Оттоманской империи (Ирак, Сирия, Ливан и Палестина). Они считались достаточно подготовленными для самостоятельности, но какое-то время еще должны были находиться под контролем той или иной великой державы, чтобы «окончательно дозреть» для получения независимости. Ирак и Палестина (куда, в свою очередь, входили Иордания и Израиль) были переданы под управление Великобритании, а Сирия и Ливан – под управление Франции. Все подмандатные территории этой группы должны были получить полную независимость к 1949 г.

В категорию B были включены мандаты на германские колонии в Африке (Танганьика, части Того, Камеруна и Руанда-Урунди). Государства-мандатарии осуществляли здесь всю власть и управление, но с обязательством уважать некоторые права коренных народов. Танганьика передавалась Великобритании, большая часть Камеруна и Того – Франции, а Руанда и Урунди (ныне Бурунди) Бельгии.

Наконец, мандаты категории C, обладатели которых управляли подмандатными территориями как частями своих собственных государств. Это – острова Тихого океана и Юго-Западная Африка (Намибия), находившиеся до сих пор под контролем Германии. Юго-Западная Африка переходила к Южно-Африканскому Союзу, Новая Гвинея – к Австралии, острова Западные Самоа – к Новой Зеландии, острова к северу от Экватора в западной части Тихого океана – к Японии, и острова Науру – под совместный мандат Австралии, Англии и Новой Зеландии.

Мандатарии обязаны были периодически отчитываться перед Лигой Наций о выполнении ими своей «священной миссии». Однако Постоянная мандатная комиссия Лиги не обладала никакими практическими возможностями контролировать поведение государств-мандатариев. Деление Лигой Наций народов мира на «цивилизованные» и «нецивилизованные» было охарактеризовано известным экономистом М. Кейнсом как «Соломонов суд с ослиными ушами».

Постепенно стала складываться система структур Лиги Наций: Международная организация труда, Постоянная палата Международного Суда, Совет по опеке, Международная организация здравоохранения, Организация по вопросам беженцев, Комиссия по разоружению и др.

Таким образом, был сделан один из первых и очень важных шагов по пути объединения усилий всех народов мира для коллективного решения встающих перед человечеством задач.