«Положения» 19 февраля 1861 года включают 17 законодательных актов: «Общее положение», четыре «Местных положений о поземельном устройстве крестьян», «Положения» - «О выкупе» и пр. Их действие распространялось на 45 губерний, в них у 100428 помещиков насчитывалось 22563 тыс. крепостных крестьян обоего пола, в том числе 1467 тыс. дворовых и 543 тыс. приписанных к частным заводам и фабрикам.

Ликвидация феодальных отношений в деревне – длительный процесс, который растянулся более чем на два десятилетия. Полное освобождение крестьяне получали не сразу. В Манифесте объявлялось, что крестьяне в течение ещё 2-х лет (с 19 февраля 1861 г. по 19 февраля 1863 г.) обязаны были отбывать те же повинности, что и при крепостном праве. Помещикам запрещалось переводить крестьян в дворовые, а оброчных – переводить на барщину. Но даже после 1863 года крестьяне обязаны были нести установленные «Положения» феодальные повинности – платить оброк или выполнять барщину. Завершающим актом был перевод крестьян на выкуп. Но разрешался перевод крестьян по обнародовании «Положений» либо по обоюдному соглашению их с помещиком, либо по его одностороннему требованию (сами крестьяне требовать перевода их на выкуп не имели права).

Правовое положение крестьян

По манифесту крестьяне сразу получали личную свободу. Предоставление «воли» было главным требованием в многовековой истории крестьянского движения. В1861 году бывший крепостной теперь не только получал возможность свободно распоряжаться своей личностью, но и ряд общих имущественных и гражданских прав и всё это раскрепощало крестьян нравственно.

Вопрос о личном освобождении в 1861 году не получил ещё окончательного разрешения, но с переводом крестьян на выкуп, опека над ними помещика прекращалась.

Последующие реформы в области суда, местного управления, образования, военной службы расширял права крестьянства: крестьянин мог быть избран в присяжные заседатели новых судов, в орган земского самоуправления, ему открывался доступ в средние и высшие учебные заведения. Но этим полностью не снималась сословная неравноправность крестьянства. Они обязаны были нести подушную и другие денежные и натуральные повинности, подвергались телесным наказаниям, от которых были освобождены другие, привилегированные сословия.

Крестьянское самоуправление

«Крестьянское общественное управление» было введено в течение лета 1861 года. Крестьянское самоуправление в государственной деревне, созданное в 1837-1841 гг. реформой П. Д. Киселёва было взято за образец.

Первоначальной ячейкой было сельское общество, которое могло состоять из одного или нескольких селений или части селения. Сельское управление состояло из сельского схода. Решения схода имели законную силу, если за них высказалось большинство присутствовавших на сходе.

Несколько смежных сельских обществ составляли волость. Всего в бывших помещичьих селениях в 1861 году было образованно 8750 волостей. Волостной сход выбирал на 3 года волостного старшину, его помощников и волостной суд в составе от 4 до 12 судей. Волостной старшина выполнял ряд административно-хозяйственных функций: следил за «порядком благочинием» в волости, «пресечение ложных слухов». Волостной суд рассматривал крестьянские имущественные тяжбы, если размер претензий не превышал 100 рублей, дела по маловажным проступкам, руководствуясь нормами обычного права. Все дела велись им устно.

Мировые посредники

Институт мировых посредников, созданный летом 1861 году имел большое значение.

Мировые посредники назначались Сенатом из местных потомственных дворян-землевладельцев по представлению губернаторов совместно с губернскими предводителями дворянства. Мировые посредники были подотчетны уездному съезду мировых посредников, а съезд – губернскому по крестьянским делам присутствию.

Мировые посредники не были «беспристрастными примирителями» разногласий между крестьянами и помещиками, также защищали помещичьи интересы, иногда даже нарушая. Наиболее либеральным был состав мировых посредников, избранных на первое трёхлетие. Среди них были декабристы А. Е. Розен и М. А. Назимов, петрашевцы Н. С. Кашкин и Н. А. Спешнев, писатель Л. Н. Толстой и хирург Н. И. Пирогов.

Крестьянский надел

Центральное место в реформе занимал вопрос о земле. Изданный закон исходил из принципа признания за помещиками права собственности на всю землю в их имениях, также и на крестьянскую надельную. А крестьяне объявлялись только пользователями этой земли. Чтобы стать собственником своей надельной земли, крестьяне должны были выкупить её у помещика.

Полное обезземеление крестьян было экономически не выгодной и социально опасной мерой: лишая помещиков и государство возможности получать прежние доходы с крестьян, оно создало бы многомиллионную массу безземельного крестьянства и тем самым могло бы вызвать всеобщее крестьянское недовольство. Требование предоставления земли было главным в крестьянском движении предреформенных лет.

Вся территория Европейской России была разделена на 3 полосы – нечернозёмную, чернозёмную и степную, а «полосы» делились на «местности».

В нечернозёмной и чернозёмной «полосах» устанавливались «высшая» и «низшая» нормы наделов. В степной одна - «узкая» норма.

Крестьяне бесплатно пользовались выгонами помещика, получали разрешение пасти скот в помещичьем лесу, на скошенном лугу и убранном помещичьем поле. Крестьянин, получив надел, ещё не становился полноправным хозяином.

Общинная форма землевладения исключала для крестьянина возможность продать свой надел.

При крепостном праве некоторая часть зажиточных крестьян имела собственные покупные земли.

Для ограждения интересов мелкопоместного дворянства особые «правила» устанавливали для них ряд льгот, что создавало более тяжёлые условия для крестьян в этих имениях. Наиболее обделёнными оказались «крестьяне-дарственники», получившие дарственные – «нищенские» или «сиротские» наделы. По закону, помещик не мог заставить крестьянина взять дарственный надел. Его получение освобождало от выкупных платежей, дарственник полностью порывал с помещиком. Но перейти «на дар» крестьянин мог только с согласия своего помещика.

Большинство дарственных проиграли и оказались в бедственном положении. В 1881 году министр внутренних дел Н. П. Игнатьев писал, что дарственники дошли до крайней степени нищеты.

Наделение крестьян землёй носило принудительный характер: помещик должен был предоставить надел крестьянину, а крестьянин взять его. По закону до 1870 года крестьянин не мог отказаться от надела.

«Положение о выкупе» допускало выход крестьянина из общины, но он был очень затруднён. Деятели реформы 1861 года П. П. Семёнов отметил: в течение первых 25 лет выкуп отдельных участков земли и выход из общины был редок, но с начала 80-х годов он стал «обычным явлением».

Повинности временно-обязанных крестьян

Закон предусматривал до перехода крестьян на выкуп отбывание ими за предоставленную землю повинности в виде барщины и оброка.

По закону нельзя было повышать размеры оброка выше дореформенных, если не увеличивался земельный надел. Но закон не предусматривал уменьшения оброка в связи с сокращением надела. В результате отрезки от крестьянского надела происходило фактическое увеличение оброка в расчёте на 1 десятину.

Установленные законом нормы оброка превосходили доход с земли. Считалось, что это – плата за предоставленную в надел крестьянам землю, но это была плата за личную свободу.

В первые годы после реформы барщина оказалась настолько неэффективной, что помещики стали быстро переводить крестьян на оброк. Благодаря этому в очень короткое время (1861-1863) удельный вес барщинных крестьян сократился с 71 до 33%.

Выкупная операция

Завершающим этапом крестьянской реформы являлся перевод крестьян на выкуп. 28 декабря 1881 года было издано «Положение», предусматривавшее перевод остававшихся ещё на временно-обязанном положении крестьян на обязательный выкуп начиная с 18 января 1883 года. К 1881 году временно-обязанных крестьян оставалось всего 15%. Перевод их на выкуп был завершён к 1895 году. Было заключено в общей сложности 124 тыс. выкупных сделок.

В основу выкупа была положена не реальная, рыночная цена земли, а феодальные повинности. Размер выкупа за надел определялся путём «капитализации оброка».

Дело выкупа взяло на себя государство путём проведения выкупной операции. Для этого в 1861 году было учреждено при Министерстве финансов Главное выкупное учреждение. Проведение государством выкупа крестьянских наделов в централизованном порядке решало ряд важных социальных и экономических задач. Выкуп оказался выгодной для государства операцией.

Перевод крестьян на выкуп означал окончательное отделение крестьянского хозяйства от помещичьего. Реформа 1861 года создала благоприятные условия для постепенного перехода от феодального помещичьего хозяйства к капиталистическому.

Ответ крестьян на реформу

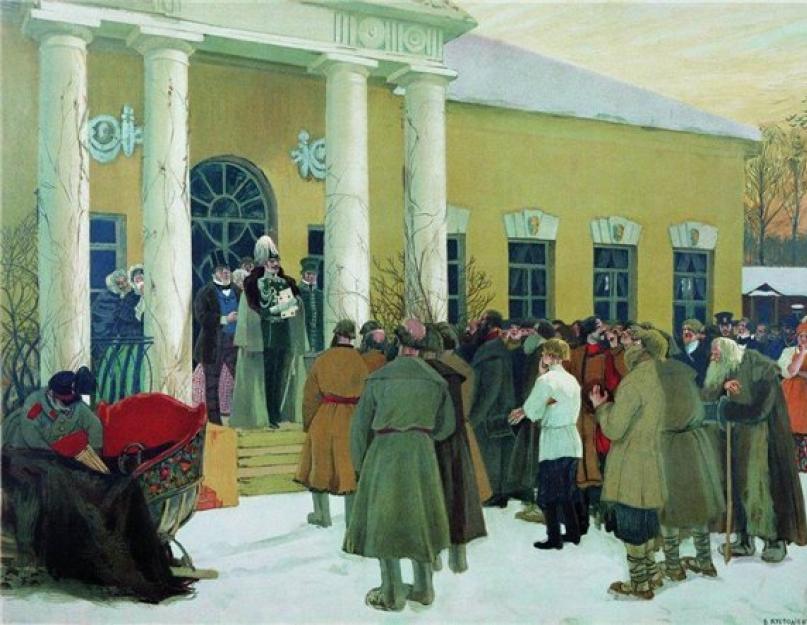

Обнародование «Положений» 19 февраля 1861 года, содержание которых обмануло надежды крестьян на «полную волю», вызвало взрыв крестьянского протеста весной 1861года. Не было ни одной губернии, в которой не проявился бы протест крестьян против невыгодных для них условий дарованной «воли».

Наибольший размах крестьянское движение приняло в центрально-чернозёмных губерниях, в Поволжье и на Украине. Большой общественный резонанс в стране вызвали восстания в начале апреля 1861 года в сёлах Бездна и Кандеевка. Они закончились расстрелами восставших: сотни крестьян были убиты ранены. Руководитель восстания в селе Бездна Антон Петров был предан военному суду и расстрелян.

Весна 1861 года – высшая точка крестьянского движения в начале проведения реформы. К лету 1861 года правительству удалось отбить волну крестьянского протеста. В 1862 году поднялась новая волна крестьянского протеста, связанная с введением уставных грамот. Среди крестьян распространилось убеждение о «незаконности» уставных грамот. Вследствие этого Александр II дважды выступал перед представителями крестьянства, чтобы рассеять эти иллюзии. Во время своей поездки в Крым осенью 1862 года он заявил крестьянам, что «иной воли не будет, кроме той, какая дана».

Крестьянское движение 1861-1862 гг., выливалось в стихийные и разрозненные бунты, легко подавляемые правительством. С 1863 года крестьянское движение резко пошло на убыль. Изменился и их характер. Они сосредоточили внимание на частных интересах своей общины, на использовании возможностей легальных и мирных форм борьбы, чтобы добиться наилучших условий для организации хозяйства.

«Положения 19 февраля 1861 года»

Положения 19 февраля 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости”, состояли из ряда отдельных законов, трактовавших те или иные вопросы реформы. Наиболее важным из них являлось “Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости”, в котором излагались основные условия отмены крепостного права. Крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. Помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были предоставить в постоянное пользование крестьянам “усадебную оседлость”, т. е. усадьбу с приусадебным участком, а также и полевой надел “для обеспечения их (крестьян) быта для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком”. За пользование помещичьей землей крестьяне обязаны были отбывать барщину или платить оброк. Крестьяне не имели права отказаться от полевого надела, по крайней мере, в первые девять лет. (В последующий период отказ от земли был ограничен рядом условий, затруднявших осуществление этого права.)

Основные условия отмены крепостного права, изложенные в “Общем положении” таковы: крепостное право крестьянская реформа

Размеры полевого надела и повинности должны были быть зафиксированы в уставных грамотах, для составления которых отводился двухлетний срок. Составление уставных грамот поручалось самим помещикам, а проверка их? так называемым мировым посредникам, которые назначались из числа местных дворян-помещиков. Таким образом, посредниками между крестьянами и помещиками становились те же помещики.

Уставные грамоты заключались не с отдельным крестьянином, а с “миром”, т.е. с сельским обществом крестьян, принадлежавших тому или иному помещику, в результате чего и повинности за пользование землей снимались с “мира”. Обязательное наделение землей и установление круговой поруки в отношении уплаты повинностей фактически приводили к закрепощению крестьян “миром”. Крестьянин не имел права уйти из общества, получить паспорт все это зависело от решения “мира”. Крестьянам предоставлялось право выкупа усадьбы, выкуп же полевого надела определялся волей помещика. В случае желания помещика продать свою землю крестьяне не имели права отказываться. Крестьяне, выкупившие свои полевые наделы, именовались крестьянами-собственниками, а не перешедшие на выкуп временно обязанными. Выкуп производился также не отдельным лицом, а всем сельским обществом.

Анализируя эти условия нетрудно заметить, что они полностью отвечали интересам помещиков. Установление временно-обязанных отношений сохраняло на неопределенный срок феодальную систему эксплуатации. Вопрос о прекращении их определялся исключительно волей помещиков, от желания которых зависел перевод крестьян на выкуп. Реализация реформы передавалась целиком в руки помещиков, из среды которых назначались мировые посредники.

Вопрос о размерах земельных наделов, а также о платежах и повинностях за пользование ими определялся “Местными положениями”. “Местных положений” было издано четыре. В соответствии с этими “Положениями”, крестьян наделяли определенным количеством земли. Однако установленные нормы душевного надела были, как правило, ниже того количества земли, которое находилось у крестьян до реформы; это давало возможность помещикам отрезать в свою пользу то количество земли, которое превышало высший душевный надел. Также помещик имел право уменьшить надел до одной четверти высшего, если он передавал крестьянам безвозмездно эту часть земли на основе взаимовыгодного соглашения. Это было очень выгодно помещикам, т.к. давало им возможность удержать быстро возрастающую в цене землю.

Т.е. решение вопроса об обеспечении крестьян землей в большинстве губерний предоставляло помещикам широкие возможности для ограбления крестьянства,т.е. обезземеливания его. Помимо уменьшения крестьянского надела помещики получали еще дополнительную возможность для ограбления крестьян в форме обмена крестьянских земель, т.е. переселения их на заведомо невыгодную землю.

Особое положение было издано в отношении дворовых. Дворовые не получали вовсе ни полевого надела, ни усадьбы. Со дня обнародования “Положения” дворовые формально получали “…все права личные, семейственные и по имуществу, предоставленные крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости”. Однако, несмотря на это, они в течение двух лет оставались в полной зависимости от своих владельцев. Дворовые должны были исправно служить или платить оброк, “оставаясь в полном, на основании законов, повиновении владельцев”. По истечении двухлетнего срока все дворовые отпускались помещиком на волю, не получая при этом ни земельного надела, ни какого-либо вознаграждения, независимо от срока службы на помещика. Только лишь для недееспособных назначалась небольшая “пенсия”, за счет рублевого сбора с самих же дворовых.

Теперь нужно сказать о правовом положении крестьян, а так же их общественном устройстве. По “Общему положению” крестьяне получали “права состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по имуществу”. Однако зачислялись они в ряд так называемых податных сословий, которые, в отличие от привилегированных, должны были платить подушную дань, нести рекрутскую повинность. Крестьяне оставались в известной зависимости от местного дворянства.

Помещику предоставлялись права вотчинной полиции, т.е. в полицейском отношении ему подчинялись сельские власти. Помещик имел право требовать смены сельского старосты либо других лиц сельской администрации. Более того, в течение первых девяти лет помещику предоставлялось “…право, если он признает присутствие какого-либо крестьянина в обществе вредным или опасным, предложить самому обществу об исключении того крестьянина и представлении его в распоряжение правительства. Согласно “Положению” в селениях бывших помещичьих крестьян создавались органы крестьянского “общественного” управления, находившиеся в большой зависимости от местного дворянства. Низовым звеном этих органов являлось сельское общество, состоявшее из крестьян, “водворенных на земле одного помещика”. Несколько сельских обществ образовывали волость, создававшуюся по территориальному принципу с количеством от 300 до 2 тыс. ревизских душ. Сельское общественное управление составляло сельский сход, избиравший сельского старосту и ряд должностных лиц (сборщики податей, смотрители хлебных магазинов и т.д.). Помимо этого сельский сход ведал вопросами владения и пользования землей. Староста являлся фактически представителем полицейской власти, его функции сводились к поддержанию порядка и обеспечению уплаты различных налогов.

Волостное управление составлялось из волостного схода, волостного старшины с волостным правлением и волостных должностных лиц и представителей от каждых десяти дворов крестьян. Волостной сход избирал волостных должностных лиц и судей, а так же разрешал различные вопросы, касавшиеся всей волости. Фактическим хозяином волости являлся волостной старшина. Все административные крестьянские органы находились в непосредственном подчинении у мировых посредников, которые выбирались исключительно потомственные дворяне-помещики. Все это говорит, что юридическое “раскрепощение” крестьян оставило их полностью зависимыми от местного дворянства.

С момента публикации законов 19 февраля 1861 г. помещичьи крестьяне перестали считаться собственностью - отныне их нельзя было продавать, покупать, дарить, переселять по произволу владельцев. Правительство объявило бывших крепостных «свободными сельскими обывателями», присвоило им гражданские права - свободу вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на свое имя и пр.

Крестьяне каждого помещичьего имения объединялись в сельские общества. Свои общие хозяйственные вопросы они обсуждали и решали на сельских сходах. Исполнять решения сходов должен был сельский староста, избираемый на три года. Несколько смежных сельских обществ составляли волость. В волостном сходе участвовали сельские старосты и выборные от сельских обществ. На этом сходе избирался волостной старшина. Он исполнял полицейские и административные обязанности.

Деятельность сельского и волостного управлений, а также взаимоотношения крестьян с помещиками контролировались мировыми посредниками. Они назначались Сенатом из числа местных дворян-помещиков. Мировые посредники имели широкие полномочия. Но администрация не могла использовать мировых посредников в своих целях. Они не подчинялись ни губернатору, ни министру и не должны были следовать их указаниям. Они должны были следовать только указаниям закона. В первом составе мировых посредников было немало гуманно настроенных помещиков (декабристы Г.С. Батеньков и А.Е. Розен, Л.Н. Толстой и др.).

Вся земля в имении признавалась собственностью помещика, в том числе и та, которая находилась в пользовании крестьян. За пользование своими наделами лично свободные крестьяне должны были отбывать барщину или платить оброк. Закон признавал такое состояние временным. Поэтому лично свободные крестьяне, несущие повинности в пользу помещика, назывались «временнообязанными».

Размеры крестьянского надела и повинностей по каждому имению следовало раз и навсегда определить по соглашению крестьян с помещиком и зафиксировать в уставной грамоте. Введение этих грамот было основным занятием мировых посредников.

Допустимые рамки соглашений между крестьянами и помещиками были обозначены в законе. Кавелин, как мы помним, предлагал оставить за крестьянами все земли, которыми они пользовались при крепостном праве. Помещики нечерноземных губерний не возражали против этого. В черноземных же губерниях они яростно протестовали. Поэтому в законе была проведена грань между нечерноземными и черноземными губерниями. В нечерноземных в пользовании крестьян оставалось почти столько же земли, как и прежде. В черноземных же под давлением крепостников был введен сильно уменьшенный душевой надел. При пересчете на такой надел (в некоторых губерниях, например Курской, он опускался до 2,5 дес.) у крестьянских обществ отрезались «лишние» земли. Там, где мировой посредник действовал недобросовестно, в числе отрезанных земель оказывались необходимые крестьянам угодья - прогоны для скота, луга, водопои. За дополнительные повинности крестьяне вынуждены были арендовать у помещиков эти земли. «Отрезки», сильно стеснившие крестьян, на протяжении многих лет отравляли отношения между помещиками и их бывшими крепостными.

Рано или поздно, полагало правительство, «временнообязанные» отношения закончатся и крестьяне с помещиками заключат выкупную сделку - по каждому имению. По закону крестьяне должны были единовременно уплатить помещику за свой надел около пятой части обусловленной суммы. Остальную часть уплачивало государство. Но крестьяне должны были возвращать ему эту сумму (с процентами) ежегодными платежами в течение 49 лет.

В принципе, в основу суммы выкупа должна была бы лечь доходность выкупаемых земель. В отношении черноземных губерний примерно так и было сделано. Но помещики нечерноземных губерний считали такой принцип для себя разорительным. Они давно уже жили в основном не с доходов от своих бедных земель, а за счет оброка, который платили крестьяне из своих сторонних заработков. Поэтому в нечерноземных губерниях земля была обложена выкупными платежами выше ее доходности. Выкупные платежи, которые правительство в течение многих лет выкачивало из деревни, забирали все накопления в крестьянском хозяйстве, мешали ему перестроиться и приспособиться к рыночной экономике, удерживали русскую деревню в состоянии нищеты.

Опасаясь, что крестьяне не захотят платить большие деньги за плохие наделы и разбегутся, правительство ввело ряд жестких ограничений. Пока производились выкупные платежи, крестьянин не мог отказаться от надела и уехать навсегда из своей деревни без согласия сельского схода. А сход неохотно давал такое согласие, потому что ежегодные платежи спускались на все общество, невзирая на отсутствующих, больных и немощных. За них приходилось платить всему обществу. Крестьяне были связаны круговой порукой и прикреплены к своему наделу.

Помещикам-крепостникам удалось ввести в закон еще одну поправку. По соглашению с крестьянами помещик мог отказаться от выкупа, «подарить» крестьянам четверть их законного надела, а остальные земли забрать себе. Крестьянские общества, клюнувшие на эту уловку, впоследствии горько раскаялись.

Очень скоро сёла «дарственников» на своих крошечных наделах катастрофически обнищали.

Конечно, крестьяне ожидали не такую реформу. Наслышавшись о близкой «воле», они с удивлением и негодованием воспринимали весть, что надо продолжать отбывать барщину и платить оброк. У них закрадывались подозрения, подлинный ли манифест им прочитали, не запрятали ли помещики, сговорившись с попами, «настоящую волю». Донесения о крестьянских бунтах приходили из всех губерний Европейской России. На подавление высылались войска. Особым драматизмом отличались события в селениях Бездна Спасского уезда Казанской губернии и Кандеевка Керенского уезда Пензенской губернии.

В Бездне жил крестьянин-сектант Антон Петров, тихий и скромный человек. Он вычитывал из «Положений» 19 февраля «тайный смысл» и растолковывал его крестьянам. У него получалось, что почти вся земля должна была отойти именно к ним, а помещикам - «овраги да дороги, и песок да камыш». Со всех сторон шли в Бездну бывшие крепостные, чтобы послушать «про настоящую волю». Из села были изгнаны официальные власти, и крестьяне установили свой порядок.

В село были направлены две пехотные роты. По безоружным крестьянам, плотным кольцом окружившим избу Антона Петрова, было дано шесть залпов. 91 человек был убит. Через неделю, 19 апреля 1861 г., Петрова принародно расстреляли.

В этом же месяце разыгрались события в Кандеевке, где солдаты тоже стреляли в безоружную толпу. Здесь погибло 19 крестьян. Эти и другие подобные известия произвели тяжелое впечатление на общественность, тем более что критиковать в печати крестьянскую реформу было запрещено. Но к июню 1861 г. крестьянское движение пошло на спад.

Реформа получилась не такой, какой мечтали ее видеть Кавелин, Герцен и Чернышевский. Построенная на тяжелых компромиссах, она учитывала интересы помещиков гораздо более, чем крестьян, и обладала очень коротким «ресурсом времени» - не более чем на 20 лет. Затем должна была встать необходимость новых реформ в том же направлении.

И все же крестьянская реформа 1861 г. имела огромное историческое значение. Она открыла перед Россией новые перспективы, создав возможность для широкого развития рыночных отношений. Страна уверенно вступила на путь капиталистического развития. Началась новая эпоха в ее истории.

Велико было и нравственное значение этой реформы, покончившей с крепостным рабством. Его отмена проложила дорогу другим важнейшим преобразованиям, которые должны были ввести в стране современные формы самоуправления и суда, подтолкнуть развитие просвещения. Теперь, когда все россияне стали свободными, по-новому встал вопрос о конституции. Ее введение стало ближайшей целью на пути к правовому государству - такому государству, которым управляют граждане в соответствии с законом и каждый гражданин имеет в нем надежную защиту.

Надо помнить исторические заслуги тех, кто разрабатывал и продвигал эту реформу, кто боролся за ее проведение - Н.А. Милютина, Ю.Ф. Самарина, Я.И. Ростовцева, великого князя Константина Николаевича, К.Д. Кавелина, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, а в более отдаленной перспективе - декабристов, А.Н. Радищева. Нельзя забывать и заслуг выдающихся представителей нашей литературы - А.С. Пушкина, В.Г. Белинского, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова и др. И, наконец, неоспоримо велики заслуги императора Александра II.

Похожая информация.

19 февраля 1861 года император Александр II подписал Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости, отменив таким образом крепостное право. Гусиное перо, которым царь-освободитель подписал манифест, хранилось до 1917 года в Историческом музее в Москве. После перо было уничтожено, а крестьяне снова попали в зависимость. В период коллективизации долгое время колхозники, в отличие от остальных граждан, не имели паспортов и потому не могли покидать место жительства.

Крестья́нская рефо́рма в Росси́и (известная также как отмена крепостного права) — реформа, проведенная в 1861 году, упразднившая крепостное право в Российской империи. Явилась первой по времени и наиболее значимой из реформ императора Александра II; возвещалась Манифестом об отмене крепостного права от 19 февраля (3 марта) 1861 года.

Вместе с тем, ряд современников и историков конца XIX — начала XX вв. называл эту реформу «крепостнической» и утверждал, что она не привела к освобождению крестьян, а лишь определила механизм такого освобождения, причем ущербный и несправедливый.

На бо́льшей части территории Российской Империи крепостного права не было: во всех сибирских, азиатских и дальневосточных губерниях и областях, в казачьих областях, на Северном Кавказе, на самом Кавказе, в Закавказье, в Финляндии и на Аляске.

Первые шаги к ограничению и последующей отмене крепостного права были сделаны Павлом I и Александром I в 1797 и 1803 годах подписанием Манифеста о трехдневной барщине об ограничении подневольного труда и Указа о свободных хлебопашцах, в котором прописан юридический статус отпускаемых на волю крестьян.

В 1816—1819 гг. крепостное право было отменено в прибалтийских (остзейских) губерниях Российской империи (Эстляндия, Курляндия, Лифляндия, остров Эзель).

Согласно данным историков, специально изучавших этот вопрос, процентное отношение помещичьих крепостных крестьян ко всему взрослому мужскому населению империи достигло своего максимума к концу царствования Петра I (55 %), в течение последующего периода XVIII в. составляло около 50 % и опять выросло к началу XIX в., достигнув 57-58 % в 1811—1817 гг. Впервые существенное сокращение этой пропорции произошло при Николае I, к концу царствования которого она, по разным оценкам сократилась до 35-45 %. Так, к 10-й ревизии (1858) доля крепостных во всем населении империи упала до 37 %. Согласно переписи населения 1857—1859 годов, в крепостной зависимости находилось 23,1 миллиона человек (обоих полов) из 62,5 миллионов человек, населявших Российскую империю. Из 65 губерний и областей, существовавших в Российской империи на 1858 год, в трёх остзейских губерниях (Эстляндия, Курляндия, Лифляндия), в Земле Черноморского войска, в Приморской области, Семипалатинской области и области Сибирских киргизов, в Дербентской губернии (с Прикаспийским краем) и Эриванской губернии крепостных не было вовсе; ещё в 4 административных единицах (Архангельской и Шемахинской губерниях, Забайкальской и Якутской областях) крепостных крестьян также не было, за исключением нескольких десятков дворовых людей (слуг). В оставшихся 52 губерниях и областях доля помещичьих крепостных в численности населения составляла от 1,17 % (Бессарабская область, в которой вместо крепостных были феодально-зависимые царане) до 69,07 % (Смоленская губерния).

В течение царствования Николая I было создано около десятка различных комиссий для решения вопроса об уничтожении крепостного права, но все они оказались безрезультатными ввиду противодействия помещиков. Тем не менее, в течение данного периода произошла существенная трансформация данного института (см. статью Николай I) и резко сократилась численность крепостных, что облегчало задачу окончательной ликвидации крепостного права. К 1850-м гг. сложилась ситуация, когда она могла произойти и без согласия помещиков. Как указывал историк В. О. Ключевский, к 1850 году более 2/3 дворянских имений и 2/3 крепостных душ были заложены в обеспечение взятых у государства ссуд. Поэтому освобождение крестьян могло произойти и без единого государственного акта. Для этого государству достаточно было ввести процедуру принудительного выкупа заложенных имений — с уплатой помещикам лишь небольшой разницы между стоимостью имения и накопленной недоимкой по просроченной ссуде. В результате такого выкупа большинство имений перешло бы к государству, а крепостные крестьяне автоматически перешли бы в разряд государственных (то есть фактически лично свободных) крестьян. Именно такой план и вынашивал П. Д. Киселев, отвечавший за управление государственным имуществом в правительстве Николая I.

Однако эти планы вызывали сильное недовольство помещиков. Кроме того, в 1850-е годы усилились восстания крестьян. Поэтому новое правительство, сформированное Александром II, решило ускорить решение крестьянского вопроса. Как сказал сам царь в 1856 г. на приеме у предводителя московского дворянства: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, пока оно само собою начнет отменяться снизу».

Основными причинами реформы были: кризис крепостнической системы, крестьянские волнения, особенно усилившиеся во время Крымской войны. Крестьяне, к которым царская власть обратилась за помощью, призывая в ополчение, полагали тем самым, что своей службой они заслужат себе свободу от крепостной зависимости. Надежды крестьян не оправдались. Росло число крестьянских выступлений. Если за 10 лет с 1845 по 1854 гг. произошло 348 выступлений, то за последующие 6 лет (1855 по 1860 гг.) — 474 Значительную роль в отмене крепостного права играли нравственный аспект и вопрос государственного престижа.

19 февраля (3 марта) 1861 в Петербурге Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17 законодательных актов. Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» от 19 февраля 1861 года сопровождался рядом законодательных актов (всего 22 документа), касающихся вопросов освобождения крестьян, условий выкупа ими помещичьей земли и размеров выкупаемых наделов по отдельным районам России.

Основные положения реформы

Основной акт — «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» — содержал главные условия крестьянской реформы:

* Крестьяне перестали считаться крепостными и стали считаться «временнообязанными»; крестьяне получили права «свободных сельских обывателей», то есть полную гражданскую правоспособность во всем, что не относилось к их особым сословным правам и обязанностям — членству в сельском обществе и владению надельной землей.

* Крестьянские дома, постройки, все движимое имущество крестьян было признано их личной собственностью.

* Крестьяне получали выборное самоуправление, низшей (хозяйственной) единицей самоуправления были сельское общество, высшей (административной) единицей — волость.

* Помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость» (придомовый участок) и полевой надел; земли полевого надела предоставлялись не лично крестьянам, а в коллективное пользование сельским обществам, которые могли распределять их между крестьянскими хозяйствами по своему усмотрению. Минимальный размер крестьянского надела для каждой местности устанавливался законом.

* За пользование надельной землёй крестьяне должны были отбывать барщину или платить оброк и не имели права отказа от неё в течение 9 лет.

* Размеры полевого надела и повинностей должны были фиксироваться в уставных грамотах, которые составлялись помещиками на каждое имение и проверялись мировыми посредниками;

* Сельским обществам предоставлялось право выкупа усадьбы и по соглашению с помещиком — полевого надела, после чего все обязательства крестьян перед помещиком прекращались; крестьяне, выкупившие надел, именовались «крестьянами-собственниками». Крестьяне также могли отказаться от права выкупа и бесплатно получить от помещика надел в размере четверти от надела, который они имели право выкупить; при наделении бесплатным наделом временно-обязанное состояние также прекращалось.

* Государство на льготных условиях предоставило помещикам финансовые гарантии получения выкупных платежей (выкупная операция), приняв их выплату на себя; крестьяне, соответственно, должны были выплачивать выкупные платежи государству.

Размер наделов

Согласно реформе устанавливались максимальные и минимальные размеры крестьянских наделов. Наделы могли уменьшаться по специальным соглашениям крестьян с помещиками, а также при получении дарственного надела. При наличии в пользовании крестьян наделов меньшего размера помещик обязан был или прирезать недостающую землю от размера минимума (т. н. «прирезки»), или снизить повинности. Прирезки имели место только в том случае, если за помещиком остаётся не менее трети (в степных зонах — половины) земель. За высший душевой надел устанавливался оброк от 8 до 12 руб. в год или барщина — 40 мужских и 30 женских рабочих дней в год. Если надел был больше высшего, то помещик отрезал в свою пользу «лишнюю» землю. Если надел был менее высшего, то повинности уменьшались, но не пропорционально.

В результате этого средний размер крестьянского надела пореформенного периода составлял 3,3 десятины на душу, что было меньше, чем до реформы. В чернозёмных губерниях помещики отрезали у крестьян пятую часть их земель. Самые большие потери понесли крестьяне Поволжья. Помимо отрезков, другими инструментами ущемления прав крестьян были переселения на неплодородные земли, лишение выпасов, лесов, водоёмов, загонов и других необходимых каждому крестьянину угодий. Трудности для крестьян представляла и чересполосица, вынуждавшая крестьян арендовать у помещиков земли, которые вдавались клиньями в крестьянские наделы.

Повинности временнообязанных крестьян

Крестьяне находились во временнообязанном состоянии вплоть до заключения выкупной сделки. На первых порах срок этого состояния не указывался. 28 декабря 1881 года он в конце концов был установлен. Согласно постановлению все временнообязанные крестьяне переводились на выкуп с 1 января 1883 года. Подобная ситуация имела место только в центральных регионах империи. На окраинах временнообязанное состояние крестьян сохранялось вплоть до 1912—1913 гг.

Во время временнообязанного состояния крестьяне обязаны были за пользование землёй платить оброк и трудиться на барщине. Размер оброка за полный надел составлял 8—12 рублей в год. Прибыльность надела и размер оброка никак не были связаны. Самый высокий оброк (12 рублей в год) платили крестьяне Петербургской губернии, земли которой были крайне неплодородны. Напротив, в чернозёмных губерниях величина оброка была значительно ниже.

Ещё одним пороком оброка была его градированность, когда первая десятина земли оценивалась дороже остальных. Например, в нечернозёмных землях при полном наделе в 4 десятины и оброке в размере 10 рублей за первую десятину крестьянин платил 5 рублей, что составляло 50 % от суммы оброка (за последние две десятины крестьянин уплачивал по 12,5 % от общей суммы оброка). Это вынуждало крестьян покупать земли, а помещикам давало возможность выгодно сбывать неплодородные земли.

Барщину обязаны были отбывать все мужчины в возрасте от 18 до 55 лет и все женщины в возрасте от 17 до 50 лет. В отличие от прежней барщины, пореформенная барщина была более ограниченна и упорядоченна. За полный надел крестьянину полагалось отработать на барщине не более 40 мужских и 30 женских дней.

Местные положения

Остальные «Местные положения» в основном повторяли «Великороссийское», но с учётом специфики своих районов. Особенности Крестьянской реформы для отдельных категорий крестьян и специфических районов определялись «Дополнительными правилами» — «Об устройстве крестьян, водворённых в имениях мелкопоместных владельцев, и о пособии сим владельцам», «О приписанных к частным горным заводам людях ведомства Министерства финансов», «О крестьянах и работниках, отбывающих работы при Пермских частных горных заводах и соляных промыслах», «О крестьянах, отбывающих работы на помещичьих фабриках», «О крестьянах и дворовых людях в Земле Войска Донского», «О крестьянах и дворовых людях в Ставропольской губернии», «О крестьянах и дворовых людях в Сибири», «О людях, вышедших из крепостной зависимости в Бессарабской области».

[править] Освобождение дворовых крестьян

«Положение об устройстве дворовых людей» предусматривало освобождение их без земли и усадьбы, однако в течение 2 лет они оставались в полной зависимости от помещика. Дворовые слуги в то время составляли 6,5 % крепостных крестьян. Таким образом, огромное количество крестьян оказалось практически без средств к существованию.

Выкупные платежи

Основная статья: Выкупная операция

Положение «О выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной оседлости и о содействии правительства к приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий» определяло порядок выкупа крестьянами земли у помещиков, организацию выкупной операции, права и обязанности крестьян-собственников. Выкуп же полевого надела зависел от соглашения с помещиком, который мог обязать крестьян выкупать землю по своему требованию. Цена земли определялась оброком, капитализированным из 6 % годовых. В случае выкупа по добровольному соглашению крестьяне должны были внести помещику дополнительный платёж. Основную сумму помещик получал у государства.

Крестьянин обязан был немедленно уплатить помещику 20 % выкупной суммы, а остальные 80 % вносило государство. Крестьяне должны были погашать её в течение 49 лет ежегодно равными выкупными платежами. Ежегодный платёж составлял 6 % выкупной суммы. Таким образом, крестьяне суммарно уплачивали 294 % выкупной ссуды. В современных терминах, выкупная ссуда была кредитом с аннуитетными платежами на срок 49 лет под 5,6 % годовых. Уплата выкупных платежей была прекращена в 1906 году в условиях Первой русской революции. Михаил Покровский указывал, что «выкуп был выгоден не крестьянам, а помещикам». К 1906 году крестьяне заплатили 1 млрд 571 млн рублей выкупа за земли, стоившие 544 млн рублей. Таким образом крестьяне фактически (с учетом процентов по кредиту) уплачивали тройную сумму, что составляло предмет критики со стороны наблюдателей, стоявших на народнических позициях (а впоследствии — со стороны советских историков), но было при этом математически нормальным результатом для столь долгосрочного кредита. Ставка кредита в 5,6 % годовых, учитывая неипотечный характер кредита (за неуплату выкупных взносов можно было изъять личное, не имеющее производственного значения, имущество крестьян, но не саму землю) и проявившуюся ненадежность заемщиков, была сбалансированной и сообразной со сложившимися ставками кредитования всех других видов заемщиков в то время. Так как пени за просроченные платежи неоднократно списывались, а в 1906 году государство простило сельским обществам всю неоплаченную часть задолженности, выкупная операция оказалась для государства убыточной.

Анализ реформы

Историки, жившие в эпоху Александра II и изучавшие крестьянский вопрос, следующим образом комментировали основные положения указанных законов. Как указывал М. Н. Покровский, вся реформа для большинства крестьян свелась к тому, что они перестали официально называться «крепостными», а стали называться «обязанными»; формально они стали считаться свободными, но в их положении абсолютно ничего не изменилось или даже ухудшилось: в частности, пороть крестьян помещики стали ещё больше. «Быть от царя объявленным свободным человеком, — писал историк, — и в то же время продолжать ходить на барщину или платить оброк: это было вопиющее противоречие, бросавшееся в глаза. „Обязанные“ крестьяне твёрдо верили, что эта воля — не настоящая…». Такого же мнения придерживался, например, историк Н. А. Рожков — один из наиболее авторитетных специалистов по аграрному вопросу дореволюционной России, а также ряд других авторов, писавших о крестьянском вопросе.

Существует мнение, что законы 19 февраля 1861 г., означавшие юридическую отмену крепостного права (в юридических терминах второй половины XIX в.) не являлись его отменой как социально-экономического института (хотя и создали условия для того, чтобы это случилось в течение последующих десятилетий). Крепостное право в России возникло в конце XVI — начале XVII вв. как запрет на уход крестьян с обрабатываемого ими участка, и сам термин (крепостное право) появился позднее, чем данный запрет, который в течение нескольких десятилетий существовал как некая временная мера, принятая ввиду чрезвычайных обстоятельств (Смута 1598—1613 гг., экономический кризис, разруха и т. д.). Лишь в течение первой половины XVII в. (окончательно — в Уложении 1649 г.) крепостное право было зафиксировано юридически как постоянное прикрепление крестьян к земле. Но возникновение крепостного права однозначно датируется историками не с момента его полного юридического оформления, а с момента фактического возникновения (конец XVI — начало XVII вв.). Соответственно, и после реформы 1861 г., вплоть до 1906 г., несмотря на юридическую отмену крепостного права, сохранялся фактический запрет на уход «обязанных» и «выкупных» крестьян со своего участка земли, что указывает на сохранение крепостного права как социально-экономического института. Ранее в истории исчезновение данного института также не происходило в один день, например, в Западной Европе оно растянулось на 2-3 столетия (XI—XIV вв.).

Что касается конкретных условий выкупа земли, то по данным Н.Рожкова и Д.Блюма, в нечерноземной полосе России, где проживала основная масса крепостных крестьян, выкупная стоимость земли в среднем в 2,2 раза превышала её рыночную стоимость, а в отдельных случаях она её превышала даже в 5-6 раз. Поэтому фактически цена выкупа, установленная в соответствии с реформой 1861 г., включала не только выкуп земли, но и выкуп самого крестьянина с семьёй — подобно тому, как ранее крепостные могли выкупить вольную у помещика за деньги по договоренности с последним. Таким образом, условия освобождения крестьян в России были значительно хуже, чем в Прибалтике, где они были освобождены ещё при Александре I без земли, но и без необходимости уплачивать выкуп за себя.

Соответственно, по условиям реформы крестьяне не могли отказаться от выкупа земли, которую М. Н. Покровский называет «принудительной собственностью». А «чтобы собственник от неё не убежал, — пишет историк, — чего, по обстоятельствам дела, вполне можно было ожидать, — пришлось поставить „освобождаемого“ в такие юридические условия, которые очень напоминают состояние если не арестанта, то малолетнего или слабоумного, находящегося под опекой».

Ещё одним результатам реформы 1861 г. стало появление т. н. отрезков — части земель, составлявших в среднем около 20 %, которые ранее были в ведении крестьян, но теперь оказавшихся в ведении помещиков и не подлежащих выкупу. Как указывал Н. А. Рожков, раздел земли был специально проведен помещиками таким образом, что «крестьяне оказались отрезанными помещичьей землей от водопоя, леса, большой дороги, церкви, иногда от своих пашен и лугов… [в результате] они вынуждались к аренде помещичьей земли во что бы то ни стало, на каких угодно условиях». «Отрезав у крестьян, по Положению 19 февраля, земли, для тех абсолютно необходимые, — писал М. Н. Покровский, — луга, выгоны, даже места для прогона скота к водопою, помещики заставляли их арендовать эти земли не иначе, как под работу, с обязательством вспахать, засеять и сжать на помещика определённое количество десятин». В мемуарах и описаниях, написанных самими помещиками, указывал историк, эта практика отрезков описывалась как повсеместная — практически не было помещичьих хозяйств, где бы не существовало отрезков. В одном примере помещик «хвастался, что его отрезки охватывают, как кольцом, 18 деревень, которые все у него в кабале; едва приехавший арендатор-немец в качестве одного из первых русских слов запомнил atreski и, арендуя имение, прежде всего справлялся, есть ли в нем эта драгоценность».

В последующем ликвидация отрезков стала одним из главных требований не только крестьян, а также революционеров последней трети XIX в. (народники, народовольцы и т. д.), но и большинства революционных и демократических партий в начале XX в., вплоть до 1917 года. Так, аграрная программа большевиков вплоть до декабря 1905 г. в качестве главного и по существу единственного пункта включала ликвидацию помещичьих отрезков; это же требование являлось главным пунктом аграрной программы I и II Государственной Думы (1905—1907 гг.), принятой подавляющим большинством ее членов (включая депутатов от партий меньшевиков, эсеров, кадетов и «трудовиков»), но отвергнутой Николаем II и Столыпиным. Ранее устранение подобных форм эксплуатации крестьян помещиками — т. н. баналитетов — было одним из главных требований населения во время Великой французской революции (см. статью Старый порядок).

По словам Н.Рожкова, «крепостническая» реформа 19 февраля 1861 г. стала «исходным пунктом всего процесса происхождения революции» в России.

Осуществление реформы

«Манифест» и «Положения» были обнародованы с 7 марта по 10 апреля (в Петербурге и Москве — 5 марта). Опасаясь недовольства крестьян условиями реформы, правительство приняло ряд мер предосторожности (передислокация войск, командирование на места лиц императорской свиты, обращение Синода и т. д.). Крестьянство, недовольное кабальными условиями реформы, ответило на неё массовыми волнениями. Наиболее крупными из них были Бездненское и Кандиевское восстания.

Всего в течение только 1861 года было зафиксировано 1176 крестьянских восстаний, в то время как за 6 лет с 1855 г. по 1860 гг. их было лишь 474. Таким образом, число крестьянских восстаний в 1861 г. в 15 раз превысило прежний «рекорд» второй половины 1850-х годов. Восстания не утихали и в 1862 году и подавлялись очень жестоко. За два года после объявления реформы правительству пришлось применить военную силу в 2115 селах. Это многим дало повод говорить о начавшейся крестьянской революции. Так, М. А. Бакунин был в 1861—1862 гг. убежден, что взрыв крестьянских восстаний неизбежно приведет к крестьянской революции, которая, как он писал, «по существу уже началась». «Несомненно, что крестьянская революция в России 60-х годов была не плодом испуганного воображения, а совершенно реальной возможностью…», — писал Н. А. Рожков, сравнивая возможные ее последствия с Великой французской революцией.

Проведение Крестьянской реформы началось с составления уставных грамот, которое в основном было закончено к середине 1863 г. Уставные грамоты заключались не с каждым крестьянином по отдельности, а с «миром» в целом. «Мир» представлял собой общество крестьян, находившихся в собственности отдельного помещика. На 1 января 1863 г. крестьяне отказались подписать около 60 % грамот.

Цена земли по выкупу значительно превышала её рыночную стоимость в то время, в нечерноземной полосе в среднем в 2—2,5 раза (в 1854—1855 гг. цена всех крестьянских земель составляла 544 миллиона рублей, в то время как выкуп составлял 867 миллионов). В результате этого в ряде районов крестьяне добивались получения дарственных наделов и в некоторых губерниях (Саратовская, Самарская, Екатеринославская, Воронежская и др.) появилось значительное число крестьян-дарственников.

Под влиянием Польского восстания 1863 произошли изменения в условиях Крестьянской реформы в Литве, Белоруссии и на Правобережной Украине: законом 1863 вводился обязательный выкуп; уменьшились на 20 % выкупные платежи; крестьяне, обезземеленные с 1857 по 1861, получали полностью свои наделы, обезземеленные ранее — частично.

Переход крестьян на выкуп растянулся на несколько десятилетий. К 1881 оставалось во временнообязанных отношениях 15 %. Но в ряде губерний их было ещё много (Курская 160 тыс., 44 %; Нижегородская 119 тыс., 35 %; Тульская 114 тыс., 31 %; Костромская 87 тыс., 31 %). Быстрее шёл переход на выкуп в чернозёмных губерниях, там же преобладали и добровольные сделки над обязательным выкупом. Помещики, имевшие большие долги, чаще, чем другие, стремились ускорить выкуп и заключить добровольные сделки.

А. И. Корзухин. Сбор недоимок (Уводят последнюю корову). Картина 1868 г.

Переход из «временнообязанных» в «выкупные» не давал крестьянам права покинуть свой участок (то есть обещанной свободы), но значительно увеличивал бремя платежей. Выкуп земли по условиям реформы 1861 г. для подавляющего большинства крестьян растянулся на 45 лет и представлял для них настоящую кабалу, поскольку они не были в состоянии выплачивать такие суммы. Так, к 1902 году общая сумма недоимок по крестьянским выкупным платежам составляла 420 % от суммы ежегодных выплат, а в ряде губерний превышала 500 %. Лишь в 1906 г., после того как крестьяне в течение 1905 года сожгли порядка 15 % помещичьих имений в стране, выкупные платежи и накопившиеся недоимки были отменены, и «выкупные» крестьяне, наконец, получили свободу, обещанную им 45 лет назад.

Отмена крепостного права коснулась и удельных крестьян, которые «Положением 26 июня 1863» переводились в разряд крестьян-собственников путём обязательного выкупа на условиях «Положений 19 февраля». Отрезки у них в целом были значительно меньше, чем у помещичьих крестьян. Средний размер надела бывшего удельного крестьянина составлял 4,8 десятины на душу. Выкуп земель удельными крестьянами осуществлялся на тех же условиях, что и крепостными крестьянами (то есть капитализацией 6 % оброка). В отличие от помещичьих крестьян, переводившихся на выкуп через 20 лет, удельные крестьяне переводились на выкуп через 2 года.

Нищие. Картина С. А. Виноградова

Законом 24 ноября 1866 началась реформа государственных крестьян. За ними сохранялись все земли, находящиеся в их пользовании. По закону от 12 июня 1886 государственные крестьяне были переведены на выкуп. По собственному желанию крестьянин мог либо продолжать платить оброк государству, либо заключить с ним выкупную сделку. Средний размер надела государственного крестьянина составлял 5,9 десятин.

В отношении государственных крестьян не было ни отрезков, ни завышенных цен — как указывает Д.Блюм, выкупные платежи за десятину в среднем были в 2-2,5 раза ниже, чем для крепостных крестьян, следовательно, в целом соответствовали рыночным ценам на землю. Однако ранее, при подготовке этого закона, министр государственных имуществ, крупный помещик М.Муравьев вынашивал план отобрать у государственных крестьян часть их земель и ухудшить условия выкупа, подобно тому, что было сделано в отношении крепостных крестьян. Возможно, его отставка в 1862 г. и отказ от ухудшения условий выкупа для государственных крестьян были связаны с начавшейся в 1861—1862 гг. «крестьянской революцией».

Крестьянская реформа 1861 повлекла за собой отмену крепостного права и на национальных окраинах Российской империи.

13 октября 1864 был издан указ об отмене крепостного права в Тифлисской губернии, через год он был распространён с некоторыми изменениями на Кутаисскую губернию, а в 1866 — на Мегрелию. В Абхазии крепостное право было уничтожено в 1870, в Сванетии — в 1871. Условия реформы здесь сохраняли в ещё большей степени крепостнические пережитки, чем по «Положениям 19 февраля». В Армении и Азербайджане крестьянская реформа была произведена в 1870-83 и носила не менее кабальный характер, чем в Грузии. В Бессарабии основную массу крестьянского населения составляли юридически свободные безземельные крестьяне — царане, которые по «Положению 14 июля 1868» наделялись землёй в постоянное пользование за повинности. Выкуп этой земли осуществлялся с некоторыми отступлениями на основе «Положения о выкупе» 19 февраля 1861.

Крестьянская реформа 1861 г. положила начало процессу быстрого обнищания крестьян. Средний крестьянский надел в России в период с 1860 г. по 1880 г. уменьшился с 4,8 до 3,5 десятин (почти на 30 %), появилось множество разорившихся крестьян, сельских пролетариев, живших случайными заработками — явление, практически исчезнувшее в середине XIX в.

Собор Александра Невского в Москве

Идея строительства храма в честь отмены крепостного права в Российской империи появилась в обществе сразу по опубликовании Манифеста. В числе инициаторов этого проекта был известный русский историк, член Российской академии М. Н. Погодин.

Результатом этого движения стало строительство Александро-Невского собора на Миусской площади в Москве. Храм был заложен в 1911 году, к 50-летию реформы и завершен в 1917 году. Впоследствии в годы Советской власти был уничтожен.

В нумизматике отмена крепостного права была отмечена дважды:

* Третьего сентября 1991 года Госбанк СССР выпустил палладиевую монету достоинством 25 рублей в честь 130-летия события.:

* В 2011 году Банк России выпустил памятную монету, посвящённую 150-летию выхода «Манифеста об отмене крепостного права»

Монета СССР — 500-летие единого русского государства: Отмена крепостного права, 1861 г. Палладий 999 пробы, 25 рублей.

Монета Банка России — Манифест об отмене крепостного права 19 февраля 1861 г. Золото 999 пробы, 1000 рублей.

В феврале 1861 г. царские войска были приведены в боевую готовность. Губернаторы получили секретные инструкции. В Петербурге полиция приказала дворникам наблюдать, чтобы на улицах и во дворах не собиралось более трех человек. В каждый съезжий дом (полицейское учреждение, где наказывали арестованных) было привезено по нескольку возов розог. Часть помещичьих семейств устремилась за границу, некоторые укрепляли свои дома и заготовляли оружие.

Что же произошло? Вторжение неприятельских армий? Народное восстание? Нет. Готовилось освобождение крестьян от крепостной зависимости.

Правительство Александра II после поражения в Крымской войне и грозных народных волнений «за волю», охвативших в то время Россию, уже не могло управлять по-старому. 30 марта 1856 г. представители дворянства, собравшиеся для встречи с царем, услышали от него, что «гораздо лучше, чтобы это (освобождение крестьян. - Ред.) произошло свыше, нежели снизу». Освобождение крестьян диктовалось всем экономическим развитием страны.

После четырех лет обсуждений, в которых участвовали все помещики и не участвовал ни один крестьянин, проект реформы был готов. Бесправные крепостные не могли участвовать в этом обсуждении, но непрерывные крестьянские волнения показали царю и помещикам всю опасность дальнейшего промедления и заставили их завершить наконец подготовку реформы.

19 февраля 1861 г. царь написал: «Быть по сему» - на объемистом документе, в силу которого менялись отношения между ста тысячами помещиков и десятками миллионов крепостных. В марте по всей необъятной России в церквах в присутствии полицейских чинов зачитывался указ «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта».

Кроме царского манифеста было обнародовано 207 статей «Общего положения», 179 статей «Положения» о выкупе, несколько местных положений и т. д. - всего 17 основных законодательных актов, написанных тяжелым, мало понятным для крестьян языком.

Что же получили крестьяне по реформе 1861 г.? ...Перенесемся мысленно в деревню тех дней. Верейский уезд Московской губернии, в ста верстах от Москвы. Крестьяне каждого села составляли мир, или общину. Как везде, владельцами земли и крестьян были помещики. Огромное имение - двадцать две деревни, 10 тыс. десятин земли (десятина равна 1,09 га), 5 тыс. крепостных душ - принадлежало богатейшему вельможе графу П. П. Шувалову.

Земля здесь неплодородная. Поэтому граф сам большого хозяйства не вел и 9 тыс. десятин отдал в пользование крестьянам - в среднем по 3,8 десятины на ревизскую душу ". Это было в полтора-два раза больше, чем у крестьян Тамбовской, Воронежской, Курской и других плодородных черноземных губерний, но все же далеко не достаточно. Чтобы свести концы с концами, крестьянину необходимо было иметь в нечерноземной полосе 9 - 10, а в черноземной 5 - 6 десятин на ревизскую душу, т. е. втрое больше, чем он обычно имел.

В черноземных губерниях, где помещикам было выгодно самим вести большое хозяйство, основной формой крестьянских повинностей была барщина. Шуваловские же мужики, как и крестьяне большинства других вотчин нечерноземной полосы, не несли барщины, а платили оброк, превышавший 10 руб. с души в год - сумма по тем временам очень большая. Со всего имения граф ежегодно получал огромный доход - более 24 тыс. руб. Чтобы добыть денег, все больше крестьян отправлялось на заработки в Москву. И все же недоимки росли из года в год и к 1861 г. достигли 26 тыс. руб.

И вот пришла долгожданная «воля». Не успев разобраться в мудреном тексте «Положений», крестьяне узнали из манифеста, что «новое устройство» не может быть введено вдруг, для этого требуется не менее двух лет, в течение которых все остается по-прежнему. Правда, гражданские права крестьяне получили сразу. Крестьянин теперь уже не был собственностью помещика: его нельзя было продать, обменять на породистую гончую, запретить ему жениться.

Закон разрешал миллионам ранее совершенно бесправных людей заниматься промыслами, торговлей, владеть имуществом, передавать его по наследству, судиться, выбирать на сельском сходе старосту, на волостном - старшину.

Но «свободный сельский обыватель» и в правовом отношении во многом напоминал крепостного. С тревогой ждали крестьяне ответа на главный вопрос: что будет с землей?

Прошло некоторое время, и в деревни выехали мировые посредники из дворян решать земельные дела. Они имели право размежевывать помещичьи и крестьянские земли, утверждать решения сельских и волостных сходов, подвергать непокорных крестьян штрафу, аресту и порке. Появился посредник и в деревнях Шувалова.

Крестьян собрали на сход и объяснили, что им надлежит договориться с помещиком о земле и повинностях и подписать договор - уставную грамоту, которая определяла земельный надел и повинности крестьян после реформы.

Сколько, же земли дали шуваловским крестьянам?

В «Положении» для Верейского уезда надел был установлен в 3,5 десятины на ревизскую душу (для женщин надел не полагался). Но ведь до реформы у шуваловского крестьянина в пользовании было 3,8 десятины, а в некоторых деревнях и больше. «Положение» давало помещику право отрезать у крестьян так называемые «излишки», и Шувалов отнял у своих крестьян около 680 десятин издавна обрабатываемой ими земли. В черноземных же губерниях, где помещики особенно дорожили землей, у крестьян отрезали до 1/4> а по всей стране - свыше 1/5 земель. Всего по России помещики присоединили к своим и без того огромным владениям, по далеко не полным подсчетам, больше 5 млн. десятин.

Отрезалась лучшая земля. Невзирая на отчаянные протесты крестьян, тысячи их усадеб были перенесены на новые места, «на песочек», где земля похуже. Шувалов, правда, усадеб не переносил, но отобранные им земли врезались в крестьянские так, что мужику было не пройти, не проехать. Одно из шуваловских сел было окружено графскими землями со всех сторон. Для выхода к дороге и реке крестьянам было оставлено лишь два узких прогона. Среди полей другого села расположился десяток помещичьих построек. Пестрая чересполосица не позволяла крестьянину развернуть свое небольшое хозяйство. Помещик брал штрафы, если крестьянский скот заходил чуть в сторону от прогона. Вдобавок у крестьян забрали почти весь лес и несколько прудов. Приходилось платить за дрова, рыбную ловлю. В другом месте Шувалов отдал лес крестьянам, но забрал столько же пашни. Крестьяне подали жалобу на графа, на ней вскоре появилась надпись: «Оставлено без внимания».

Помещики использовали чересполосицу для того, чтобы заставить крестьян арендовать нужные им участки земли по самым высоким ценам. В то же время привязанный к своему нищему наделу крестьянин вынужден был работать в помещичьем хозяйстве за самую ничтожную плату.

Земство обедает. Картина Г. Г. Мясоедова.

Но и урезанная земля еще не была собственностью крестьянина. За нее следовало заплатить выкуп. Помещик же волен был разрешить или не разрешить перевод на выкуп. До перехода на выкуп крестьяне оставались временнообязанными - продолжали платить оброк и нести барщину. Кое-где помещики тянули с выкупом годами. Только через 20 лет, в 1881 г., правительство объявило выкуп обязательным.

Временнообязанными стали весной 1861 г. и крепостные Шувалова. Летом граф округлил оброк до 10 руб. с души вместо прежних 10 руб. 24 коп. Отныне 22 деревни платили не 24 тыс., а 23 тыс. руб. в год, но так как часть земли была у крестьян отрезана, то за каждую десятину они платили больше, чем при крепостном праве.

Вскоре Шувалов, как и многие другие помещики, понял, что выгоднее перевести своих крестьян на выкуп. Размер выкупного платежа определялся по оброку. Если Шувалов получал только со своего имения 23 тыс. оброка в год, то выкуп должен был составить такую сумму, чтобы, положив ее в банк, граф мог иметь ежегодно в виде процентов те же 23 тыс. Банк платил 6% годовых с положенной в него суммы. Значит, с каждой души полагалось выкупа:

(10 х 100) / 6 = 166 руб. 66 коп. В крестьянской семье из пяти-шести человек бывало до трех ревизских душ. Значит, она должна была выкупать свои три душевых надела (10,5 десятины) за 500 руб. (166 руб. 66 коп. X 3).

У крестьян, конечно, не было таких денег. И тут дворянам-помещикам на помощь пришло правительство. Помещики получали от государства 75 - 80% суммы выкупа через специальный банк. Остальное помещику платил крестьянин. Таким образом, помещик получал весь выкуп сразу, а крестьяне оказывались в огромном долгу у государства. В течение 49 лет они должны были внести в банк выплаченную за них государством сумму да еще нараставшие на нее проценты.

Так, крестьянская семья, за которую государство заплатило Шувалову 400 руб., должна была выплачивать ежегодно 6% долга - 24 руб., т. е. за 49 лет - 1176 руб., сумму, почти втрое превышающую первоначальный долг.

Под натиском революции 1905 - 1907гг. царское правительство прекратило взимание выкупных платежей с 1907 г., но к этому времени бывшие помещичьи крестьяне выплатили без малого 2 млрд. руб., в то время как рыночная стоимость полученной ими земли не превышала 544 млн. руб.

Крестьяне сопротивлялись насильственному переводу на выкуп, отказывались подписывать уставные грамоты. Они пытались бороться за другую, справедливую волю. Только за 10 месяцев 1861 г. крестьянские волнения вспыхнули в 1176 имениях. Почти треть их была подавлена с помощью военной силы. В 1879 г. волнениями было охвачено 29 губерний Европейской России, а в 1880 г. - 34 губернии.

«Ни в одной стране в мире крестьянство не переживало и после «освобождения» такого разорения, такой нищеты, таких унижений и такого надругательства, как в России», - писал В. И. Ленин.

Отмена крепостного права знаменовала вступлю ние России в период капитализма, но при сохранении самодержавия, помещичьего землевладения и других пережитков феодализма.