Закон не может быть законом, если за ним нет сильного.

Махатма Ганди

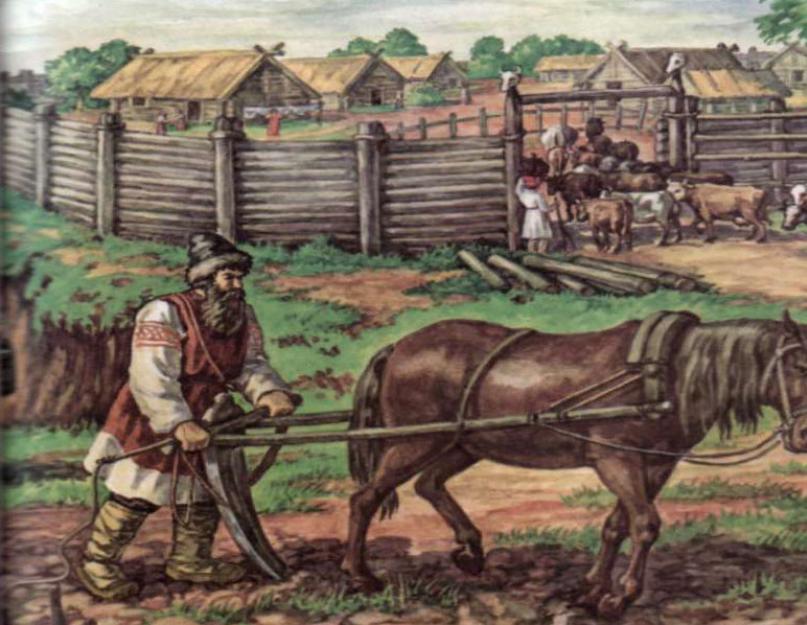

Все население Древней Руси можно разделить на свободное и зависимое. К первой категории относилась знать и простые люди, которые не имели долгов, занимались ремеслом и не были обременены ограничениями. С зависимыми (невольными) категориями все сложнее. В целом это были люди, которые были лишены определенных прав, но весь состав невольных людей на Руси был различным.

Все зависимое население Руси можно разделить на 2 класса: полностью лишенные прав и сохранившие частичные права.

- Холопы - невольники, которые попали в это положение из-за долгов или по решению общины.

- Челядь – невольники, которых приобретали на торгах, брали в плен. Это были рабы в классическом понимании этого слова.

- Смерды – люди, рожденные в зависимости.

- Рядовичи - люди, которые нанимались на работу по договору (ряду).

- Закупы - отрабатывали определенную сумму (ссуду или купу), которую были должны, но не могли отдать.

- Тиуны – управляющие княжескими вотчинами.

Русская правда также делила населения на категории. В ней можно встретить следующие категории зависимого населения Руси 11 века.

Важно отметить, что катеории лично зависимого населения в эпоху Древней Руси были смерды, холопы и челядь. Они же имели и полную зависимость от князя (хозяина).

Полностью зависимы (обельные) слои населения

Основная часть населения в Древней Руси относилась к категории полностью зависимых. Это были холопы и челядь . Фактически это были люди, которые по своему социальному статусу являлись рабами. Но тут важно отметить, что понятие «раб» на Руси и в Западной Европе очень сильно отличались. Если в Европе у рабов не было прав, и это признавали все, то на Руси холопы и челядь прав не имели, но церковь осуждала любые элементы насилия над ними. Поэтому позиция церкви была важной для этой категории населения и обеспечивала сравнительно комфортные условия жизни для них.

Несмотря на позиции церкви, полностью зависимые категории населения были лишены всех прав. Это хорошо демонстрирует Русская Правда . Этот документ в одной из статей предусматривал плату в случае убийства человека. Так, за свободного горожанина плата была 40 гривенников, а за зависимого - 5.

Холопы

Холопы - так на Руси называли людей, которые служили другим. Это была самая массовая прослойка населения. Людей, которые попадали в полную зависимость, также называли «обельные холопы ».

Люди становились холопами в результате разорения, проступков, решения вотчины. Ими могли стать и свободные люди, утратившие в силу определенных причин часть свободы. Некоторые добровольно уходили в холопы. Связано это с тем, что часть (небольшая конечно) этой категории населения была фактически «привилегированна». Среди холопов были люди из личной услуги князя, ключники, огнищане и другие. Они котировались в обществе даже выше свободных людей.

Челядь

Челядь - это люди, которые утратили свою свободу не в результате долгов. Это были военнопленные, воры, осужденные общиной и так далее. Как правило, эти люди выполняли самую грязную и тяжелую работу. Это была незначительная по количеству прослойка.

Отличия челяди и холопов

Чем челядь отличались от холопов? Ответить на этот вопрос также сложно как сегодня рассказать чем социально бухгалтер отличается от кассира… Но если пытаться охарактеризовать отличия, то челядь состояла из людей, попавших в зависимость в результате своих проступков. Холопами можно было стать и добровольно. Если еще проще: холопы служили, челядь выполняла. Их объединяло то, что они полностью были лишены прав.

Частично зависимое население

К частично зависимым категориям населения относились те люди и группы людей, которые утратили только часть своей свободы. Они не были холопами или челядью. Да, они зависели от «владельца», но они могли вести личное хозяйство, заниматься торговлей и другими делами.

Закупы

Закупы - разорившиеся люди. Они отдавались на работу за определенную купу (ссуду). В большинстве случаев это были люди, которые занимали деньги и не могли отдать долг. Тогда человек становился «закупом». Он экономически становился зависимым от своего хозяина, но после того как полностью погасил долг - вновь становился свободным. Эта категория людей могла быть лишена всех прав только при условии нарушения закона и после решения общины. Наиболее частая причина, по которой Закупы становились холопами - кража хозяйского имущества.

Рядовичи

Рядовичи - нанимались на работу по договору (ряду). Эти люди лишались личной свободы, но при этом сохраняли право ведения личного подсобного хозяйства. Как правило, ряд заключался с землепользователем и его заключали люди обанкротившиеся, или неспособные вести вольный образ жизни. Например, часто ряды заключались на 5 лет. Рядович был обязан трудиться на княжеской земле и за это получал питание и место для ночлега.

Тиуны

Тиуны – управляющие, то есть люди, которые на местах вели хозяйство и отвечали перед князем за результаты. Во всех вотчинах и деревнях была система управления:

- Огнищный тиун . Это всегда 1 человек – старший управляющий. Его положение в обществе было очень высоким. Если мереть эту должность современными мерками, то огнищный тиун это глава города или села.

- Обычный тиун . Подчинялся огнищному, отвечая за определенный элемент хозяйства, например: урожайность, выращивание животных, сбор меда, охоту и так далее. По каждому направлению был свой управляющий.

Часто в тиуны могли попасть рядовичи, но в основном это были полностью зависимые холопы. В целом эта категория зависимого населения Древней Руси была привилегированной. Они жили на княжеском дворе, имели прямой контакт с князем, освобождались от налогов, некоторым было разрешено заводить личное хозяйство.

План ответа:

2. Характеристика правового положения отдельных категорий зависимого населения

Классификация видов зависимого населения:

3. Рабы: холопы, челядь, робы

Характеристика правового положения отдельных категорий зависимого населения:

Смерды – категория населения, достаточно редко упоминаемая источниками. По поводу данной категории существует немалое количество научных точек зрения. Смерд – сельский житель, однако живущий вне общины. Различные источники проводят связь между князем и смердом, т.к. смерд упоминается, когда речь идет о хозяйстве князя, об исключительной юрисдикции князя, военных походах князя. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что смерды, чаще, населяли княжеские села. Вопрос о происхождении такой категории как смерды тоже является спорным: ими могли быть пленники и изгои, посаженные на землю. Их зависимость от князя обуславливалась их происхождением, а также проживанием на земле феодала-князя.

Смерд является субъектом права: он несет ответственность за совершаемые правонарушения, а также вправе передавать имущество по наследству сыновьям и, соответственно наследовать его.

Закуп – является представителем феодально-зависимого населения, однако его основание его зависимости также является предметом научных споров (или договор займа, с условиями, ставящими должника в зависимое положение, или договор личного найма с выплатой заработной платы вперед ). Точка зрения современных исследователей склоняется к тому, что в основании договора закупничества лежит все-таки договор займа. Из употребленного в РП применительно к закупу слова «наймит» («найм» - проценты) следует, что закупом является человек, уплачивающий проценты кредитору. Закупы разделялись на два вида: ролейные , т.е. пахотные (в сельской местности: кредитор - феодал ) и неролейные (в городах: кредитор - ростовщик ). Положение ролейного закупа характеризуется: 1) ответственностью за сохранность имущества, переданного ему господином для работы на пашне 2) обязанностью сопровождать господина в военном походе. Уста о закупах Пространной редакции РП содержит нормы, защищающие интересы самих закупов, т.к. до принятия данного Устава наблюдалась тенденция к безосновательному закабалению закупов и их чрезмерной эксплуатации. Стали подробно регламентироваться случаи, в которых закуп мог потерять статус свободного человека и стать холопом :

1. при злостном банкротстве

2. в случае побега

3. в случае совершения кражи (преступления): т.к. неимущий не может расплатиться за штраф закуп должен был быть продан в холопы, а преимущественное право на его приобретение имел господин данного закупа.

Таким образом, закуп – должник, взявший в долг под залог своей личной свободы (самозаклад). Закуп должен отрабатывать проценты в хозяйстве господина, а долг отдать из средств, заработанных на стороне или полученных в своем хозяйстве. Закуп подлежал юрисдикции князя, обладал личным имуществом, мог заключать договоры займа и личного найма, но был ограничен в праве выступать послухом в суде.

Холопы, челядь, робы – категории населения идентичные по своему правовому статусу, который, в свою очередь, приближен к статусу раба. Отличие (особенность) рабства в Древнерусском государстве состоит в его патриархальном характере: рабы не использовались в качестве основной рабочей (производственной) силы, а выполняли, как правило, лишь вспомогательную хозяйственную работу. Данное было вызвано непродуктивностью использования рабской силы в качестве основной в ходе ведения хозяйства на Руси. Русская Правда устанавливает несколько способов утраты личной свободы лица и его перехода в состояние холопства:

1. самопродажа

2. принудительная продажа в холопы (злостное банкротство и т.д.)

3. женитьба на робе (без заключения договора с ее господином)

4. поступление в тиуны (ключники) без договора с господином («без ряда»)

5. совершение закупом преступления (бегство, кража)

6. плен (не закреплен в РП)

7. рождение от рабыни (не закреплен в РП)

Принудительная продажа и самопродажа в холопы осуществлялась применительно к несостоятельным должникам (самим несостоятельным должником, в случае самопродажи), в случае, если преступник не мог уплатить штраф, а также, если к преступнику применялась санкция «поток и разграбление», которая также подразумевала переход в холопство членов семьи преступника.

Главной особенностью правового статуса указанных категорий населения являлось отсутствие правосубъектности : такое положение определяет его участие в гражданском обороте в качестве объекта права.

Уголовное право : РП не рассматривает холопа как субъекта преступления – за совершенные холопом правонарушения отвечает его господин. Это связано с тем, что лишь имущественные санкции представляли ценность для государства (являлись доходом): человек неимущий не мог выплатить штраф. Именно поэтому в одной из статей РП предлагается господину выдать холопов-воров князю – это могло бы облегчить положение хозяина, вынужденного платить двойной штраф за преступление его холопа. В случае убийства холопа господину возмещался причиненный вред, а штраф выплачивался на основании уничтожения чьего-либо имущества.

Гражданское право : холоп не мог заключать сделки или отвечать по обязательствам. Если бежавший холоп приобретал имущество, то его собственником становился его господин. Долги холопа являлись долгами хозяина.

Процессуальное право : холоп не мог выступать в качестве стороны в деле (за него отвечал его господин). Он не мог выступать в качестве послуха, однако, если он был свидетелем тяжкого преступления, то с его слов мог говорить истец. Холоп мог свидетельствовать только в одном случае: если отсутствовали доказательства, то свидетельствовать мог боярский тиун.

"Русская правда" является важнейшим правовым источником в истории российского государства. В документе можно найти положения об образе жизни и статусе самых разных слоев населения. Помимо того, древнейший источник является сборником уголовных, гражданских и культурных норм. В этой статье будет разобрано правовое положение групп населения по "Русской Правде". Итак, приступим.

"Русская Правда": общая характеристика

Первый официальный сборник правовых норм, появившийся в Киевской Руси, датируется 1016 годом. Главным составителем документа историки называют Ярослава Мудрого. Документ впервые был обнаружен исследователем Василием Татищевым, который нашел и проанализировал краткую его редакцию.

"Русская Правда" включает в себя нормы наследственного, процессуального, уголовного и торгового характера. По сути, небольшой по объему документ давал исчерпывающие сведения почти обо всех правилах общественной жизни. Отдельно стоит выделить категории населения по "Русской Правде", их правовое положение и статус. На данный момент не сохранилось ни одного оригинального экземпляра знаменитого документа. Есть лишь относительно поздние версии и списки, датированные XIII-XV веками.

Князья и их окружение

Чуть подробнее стоит рассказать о правовом положении населения по "Русской Правде". Начать необходимо с привилегированных слоев. На Руси в начале второго тысячелетия таковыми являлись бояре и князья. Князьями в документе именуются лица, держащие власть в том или ином регионе. Великим князем выступает киевский правитель, в других русских городах заседают его сыновья или родственники. Князь обладает двумя основными функциями: вершить суд и собирать налоги.

Несколько раз в документе употребляется выражение "княжьи мужи". Так на Руси называли людей, находящихся в окружении правителя. Это верные князю поданные, можно сказать, его агенты. Представленных лиц не получится выделить в качестве отдельного сословия. Хотя в "Русской Правде" правовое положение населения и подразумевает наличие "княжьих мужей", ни в одном другом древнерусском источнике эти лица не указываются.

Наконец, стоит рассказать о боярах. Это привилегированное сословие, обязанное верно служить своему князю. Боярские слуги выполняют различные функции. О них следует рассказать далее.

Бояре и знать

Какое место занимают бояре в населении по "Русской Правде"? Правовое положение феодалов всегда различно, ведь у каждого представителя привилегированного сословия есть свои функции и обязанности.

В "Русской Правде" нередко встречается понятие "тиун". Это боярский или княжеский управляющий, который мог иметь разный правовой статус. Само понятие пришло из Скандинавии, где тиунами именовали феодалов. Они собирали дань, управляли волостями и даже вершили суд. На Руси положение представленных лиц было различным. Во времена появления "Русской Правды" тиунами чаще всего были приближенные к князю бояре. Занимались они управлением и организацией функций своего правителя. Однако со временем статус тиуна стали приобретать даже холопы.

Огнищанин также был привилегированным слугой. Занимался он охраной княжеского имущества. По "Русской Правде" жизнь огнищанина оценивалась в 80 гривен. Это вдвое больше, чем цена простого человека. Есть также "конюхи старыи" - княжеские слуги, заведующие конюшнями своего правителя.

Духовенство

Представители православной церкви обладают особым правовым положением по "Русской Правде". Население древнерусского государства имело большой процент священнослужителей, церковников и монахов.

Духовенство на Руси делилось на белое и черное. В белую категорию входили иереи (обычные священники - самая многочисленная группа), протоиереи, протопресвитеры, а также разные виды дьяконов. Особое место в русском православии занимали церковники, принявшие схиму - особый духовный статус. В черную же категорию входит монашество, также классифицирующееся по нескольким видам. Ярослав Мудрый активно способствовал развитию духовенства на Руси. В "Русской Правде" были зафиксированы отдельные нормы за убийство или причинение вреда представителям церкви.

Свободные люди

Кто входил в категорию так называемых простолюдинов? Каким статусом обладали независимые и свободные жители Руси? Правовое положение населения по краткой "Русской Правде" отражено довольно четко. Основным действующим лицом в рассматриваемом документе является муж - свободный человек. За убийство мужа полагается штраф в 40 гривен. Мужьями могли именоваться самые разные представители древнерусского населения.

Независимыми как юридически, так и экономически были так называемые смерды-общинники. Эти люди выполняли отдельные повинности в пользу государства, а также уплачивали налоги. Здесь же стоит выделить посадских людей. Как смерды, так и посадники обладали имуществом, которое могло передаваться по наследству. За совершаемые преступления и проступки представители данных категорий несли имущественную и личную ответственность. В городах также существовали разные социальные группы: ремесленники, рабочие, мелкие торговцы, купцы и прочие категории людей. Правовое положение свободного населения по "Русской Правде" оговаривалось для каждой отдельной категории. В основном, устанавливались штрафы и прочие виды наказаний за разные преступления и проступки. Именно по тяжести санкций можно было определить, насколько привилегированным является то или иное сословие.

Закупы и рядовичи

Стоит перейти к группе зависимых людей. В данной отрасли выделяется довольно большое количество категорий населения. Наиболее привилегированной группой среди зависимых людей являются так называемые ратайные старосты и княжьи кормильцы. Это старосты, занимающиеся управленческими делами.

Низшее положение занимали закупы, смерды и рядовичи. При этом зависимого смерда не стоит путать со смердом-общинником, который находился в промежуточном положении на "лестнице зависимости", а потому обладал некоторыми правами и возможностями. Зависимый же смерд - это простой крестьянин, имущество которого наследовал князь. Закупами называли людей, ставших рабами из-за долговой кабалы. Это зависимые русичи, взявшие "купу" - долг, который впоследствии не смогли отдать. Рядовичи, в свою очередь, заключали с феодалом "ряд" - специальный договор, по которому получали обязанности по обработке земли.

Холопы

О самой бесправной и наиболее зависимой категории людей стоит рассказать отдельно. Холопы в Киевской Руси были близки по статусу к рабам, однако, по утверждениям многих историков, таковыми не являлись. По "Русской Правде" правовое положение социальных групп, близких к холопским, имело статус не субъекта, а объекта права. За убийство собственного холопа никаких штрафов не было. За чужого платили 12 гривен. Здесь же стоит вспомнить цену жизни простолюдина, которая составляла, согласно рассматриваемому документу, 40 гривен. Разница между свободными людьми и холопами очевидна.

Холопство проявлялось во многих видах. Зависят группы холопов от того, как именно тот или иной человек приобрел данный статус. Например, совершивший тяжкое преступление закуп обращался в обельное (полное) холопство, которое передавалось по наследству. То же касается несостоятельности в уплате долга. Порой положенная к уплате сумма могла быть настолько велика, что должник сразу же становился не закупом, а холопом.

Не стоит путать холопов с челядинами. Так называемая челядь приобретала полурабский статус в результате пленения, которое часто применялось во время военных походов. Челядинов на Руси было невероятно много. Почти каждая семья, глава которой участвовал в военном походе, имела при себе одного иноземного раба.

Население по "Русской Правде": таблицы

Правовое положение каждой категории населения можно характеризовать бесконечно долго. Однако наилучшее понимание приходит лишь при взгляде на структуру жителей Киевской Руси, зафиксированную в виде таблицы.

В таблице представлены довольно обобщенные данные. Так, до сих пор ходят споры о том, стоит ли причислять челядь к числу холопства. Историки также дискутируют о роли смердов. Далеко не все они были зависимыми.

Таким образом, данные в виде таблицы дают наилучшую характеристику правовому положению населения по "Русской Правде".

Сборник уголовных норм

Положения, регламентирующие наказания за преступления или проступки, наилучшим образом отражают правовое неравенство различных категорий населения. Субъектом преступления в Киевской Руси считался любой человек, кроме холопа. "Русская Правда" не предусматривала возраста уголовной ответственности для людей. Однако в документе уже отражалось понятие соучастия.

Основным преступлением в документе является "татьба", то есть кража. Худшим видом татьбы считалось конокрадство. Не меньшее внимание уделялось убийству. Самым частым видом наказания за убийство или побои был штраф. Сумма его разнилась в зависимости от того, к какой категории населения относится человек.

Гражданско-правовые нормы

Древнерусское законодательство знало обширную и качественную гражданскую систему. Немалое внимание в "Русской Правде" уделяется праву собственности. Феодал обладал полным имущественным правом на производственные средства и неполной собственностью на работника.

За порчу имущества виновник должен был уплатить штраф и возместить ущерб. Была развитой и договорная система. Именно она формировала и закрепляла правовое положение населения Древней Руси. Люди брали долги, попадали в зависимость, после чего заключали ряд или купу. Все это способствовало установлению той общественной системы, которая сохранялась на протяжении многих последующих веков.

Два юридических критерия, особо выделяющих эти группы в составе общества, -

- нормы о повышенной (двойной) уголовной ответственности за убийство представителя привилегированного слоя (ст.1 ПП)

- нормы об особом порядке наследования недвижимости (земли) для представителей этого слоя (ст.91ПП).

Эти юридические привилегии имели : князья, бояре, княжьи мужи, княжеские тиуны, огнищане. В этом перечне не все лица могут быть названы «феодалами», можно говорить лишь об их привилегиях, связанных с особым социальным статусом, приближенностью к княжескому двору и имущественным положением.

Основная масса населения разделялась на свободных и зависимых людей, существовали также промежуточные и переходные категории.Юридически и экономически

независимыми группами были :посадские люди и смерды-общинники (они уплачивали налоги и выполняли повинности только в пользу государства).Городское (посадское) население делилось на ряд социальных групп - боярство, духовенство, купечество, «низы» (ремесленники, мелкие торговцы, рабочие и пр.).

Свободный смерд-общинник обладал определенным имуществом, которое он мог завещать детям (землю - только сыновьям). При отсутствии наследников его имущество переходило общине. Закон защищал личность и имущество смерда. За совершенные проступки и преступления, а также по обязательствам и договорам он нес личную и имущественную ответственность. В судебном процессе смерд выступал полноправным участником.

Закуп. Краткая редакция Русской Правды не упоминает закупа, зато в Пространной редакции помещен специальный Устав о закупах. Закуп - человек, работающий в хозяйстве феодала за «купу», т. е. заем, в который могли включаться разные ценности, - земля, скот, зерно, деньги и пр. Этот долг следовало отработать, причем установленных нормативов и эквивалентов не существовало. Объем работы определялся кредитором. Поэтому с нарастанием процентов на заем кабальная зависимость усиливалась и могла продолжаться долгое время. Закон охранял личность и имущество закупа, запрещая господину беспричинно наказывать его и отнимать имущество. Если сам закуп совершал правонарушение, ответственность была двоякой: господин уплачивал за него штраф потерпевшему, но сам закуп мог быть «выдан головой», т. е. превращен в полного холопа. Его правовой статус резко менялся. За попытку уйти от господина, не расплатившись, закуп также обращался в холопа. В качестве свидетеля в судебном процессе закуп мог выступать только в особых случаях: по малозначительным делам («в малых исках») или в случае отсутствия других свидетелей («по нужде»). Закуп был той юридической фигурой, которая наиболее ярко иллюстрировала процесс «феодализации», закабаления, закрепощения бывших свободных общинников.Холоп - наиболее бесправный субъект права. Его имущественное положение особое - все, чем он обладал, являлось собственностью господина. Все последствия, вытекающие из договоров и обязательств, которые заключал холоп (с ведома хозяина), также ложились на господина. Личность холопа как субъекта права фактически не защищалась законом. За его убийство взимался штраф, как за уничтожение имущества, либо господину передавался в качестве компенсации другой холоп. Самого холопа, совершившего преступление, следовало выдать потерпевшему (в более ранний период его можно было просто убить на месте преступления). Штрафную ответственность за холопа всегда нес господин. В судебном процессе холоп не мог выступать в качестве стороны (истца, ответчика, свидетеля)

ТЕРМИНЫ ПО ТЕМЕ

(по школьным учебникам трёх авторов)

«Русская Правда» - первый писаный свод законов в Киевской Руси

князь - военный вождь у восточных славян, позже глава государства

великий князь - первоначально титул киевского князя, позже - глава великого княжества на Руси

феодалы - в Средние века земельные собственники, получившие землю в наследственное владение от князя на условиях несения службы у него

бояре - в Киевской Руси старшие дружинники князя, помогавшие ему управлять государством; с Х V в. высший чин среди служилых людей

боярин - Старший дружинник, крупный землевладелец, владелец вотчины

тиун - Исполнитель княжеских поручений, слуга

огнищанин - Управитель; хозяин подсеки (огнища), мелкий или средний землевладелец, «княжеский муж»

дружина (товарищество) - отряд воинов, объединявшихся вокруг вождя. В древней Руси - вооруженный конный отряд при князе, участвовавший в военных походах, управлении княжеством, а также личным хозяйством князя

отроки – младшая дружина

мужи – старшая дружина или же главы больших патриархальных семей

ополчение - военное формирование, состоявшее из мужчин, способных носить оружие.

воевода - руководитель ополчения

вои - свободные крестьяне-общинники, обязанные участвовать в ополчении митрополит - один из высших санов в ряде христианских церквей, глава церковной области, подчиненный патриарху

митрополит - Глава православной церкви в Киевской Руси

епископ - Глава церковного округа, высшее духовное лицо в православной и других церквях

люди, людины, смерды - свободные крестьяне-общинники, несшие повинности в пользу князячелядь - Домашние рабы или же женщины, дети и другие члены семьи

убогие, скудные - Самая бедная часть соседской общины

закуп - Человек, попавший в зависимость за долги, ссуду (купу)

рядович - Человек, попавший в зависимость на основе договора (ряда)

наймит - Человек, работавший на господской земле по найму, за плату

прощенники - Люди, трудившиеся на церковных землях после прощения им долгов, преступлений или выкупленные церковью у государства преступники

вервь - община

холопы - категория зависимого населения на Руси, близкая по своему правовому положению к рабам

Русская Правда (категории населения, общественные отношения)

Румсская Правда (др. рус.: Правда русьская (XI век, 1019--1054 годы), Правда Руськая (вторая половина XV века) (здесь «правда» в значении лат. iustitia, греч. дйкбЯпмб) -- правовой кодекс Руси. Правда Ярослава основана на устном законе и обычном праве Руси.

Русская Правда содержит в себе прежде всего нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства; является главным источником правовых, социальных и экономических отношений восточных славян.

Происхождение

Условное название древнерусского правового сборника, который сохранился только в списках (копиях) XIII--XV веков и более позднего времени. Аналогична многочисленным ранним европейским правовым сборникам, например, «Салической правде» -- сборнику законодательных актов Франкского государства. Также известны Рипуарская и Бургундская правды, составленные в V--VI вв. н. э., и др. К Варварским правдам относятся и англосаксонские судебники, а также ирландский, алеманский, басарский и некоторые другие юридические сборники. Название этих сборников законов «Правды» -- спорно.

В латинских источниках Lex Salica -- Салический закон. Вопрос о времени происхождения её древнейшей части в науке спорен. Некоторые историки относят его даже к VII в. Однако большинство современных исследователей связывают Древнейшую Правду с именем киевского князя Ярослава Мудрого. Примерный период ее создания 1019--1054 гг. Нормы Русской Правды были постепенно кодифицированы киевскими князьями на основе устного племенного права, с включением моментов скандинавского и византийского права, а также церковного влияния.

Сословия

Иван Билибин. Суд во времена Русской Правды.

К IX в., времени образования Древнерусского государства, у восточных славян установилась феодальная собственность на землю и сложились -- феодалы-землевладельцы и феодально-зависимые крестьяне. В господствующий класс феодалов входили киевские князья, местные (племенные) князья, общинная знать (бояре), верхушка служилых людей, дружина князей. По мнению доктора исторических наук А. А. Горского, в 9 в. и позднее на Руси ещё не сложился феодализм как таковой, а существовала система поборничества. Господствующим же классом была не общинная знать, сведений о которой у нас нет, а корпорация дружины во главе с князем. Боярами же являлись представители и потомки «старшей» дружины, а не общинной знати.

После принятия в X в. христианства значительная часть земель сосредоточилась в руках церкви, монастырей, духовенства. Появляется другая категория феодалов -- дворцовые слуги, служивые люди, получавшие землю за службу и на время службы.

Все группы феодалов находились в отношениях сюзеренитета-вассалитета. Верховным сюзереном был великий князь, его вассалами -- местные князья -- сюзерены своих бояр и служилых людей. Феодалы-вассалы в качестве вознаграждения за службу получали земельные владения. Это усиливало зависимость крестьян, которые им платили ренту.

В Древнерусском государстве складывалась типичная для феодализма иерархическая организация различных групп господствующего класса феодалов, основанная на системе феодального землевладения.

С увеличением могущества феодалов росли их политические права. Феодалы получали от своих сюзеренов-князей иммунитеты, освобождались от платежа дани, приобретали право иметь дружину, судить зависимое от них население, собирать подати. Одновременно возникало и право (право-привилегия), охранявшее положение знати. Русская Правда определяла ряд привилегии: повышенное наказание за убийство феодала или причинение ему имущественного вреда, более широкие права по передаче имущества по наследству, в том числе дочерям.

Класс феодально-зависимых крестьян складывался различными путями. Процесс феодализации привел к тому, что свободных крестьян почти не стало. Основной группой крестьянства были смерды, жившие общиной, имевшие свой дом, хозяйство, участок земли в пользовании. Зависимость от феодала могла быть большей или меньшей, но главным образом она проявлялась в обязанности платить подати, отбывать феодальные повинности. Жизнь и имущество смердов охранялось по закону в значительно меньшей мере по сравнению с феодалами. Их имущество в случае отсутствия сыновей не переходило по наследству к замужним дочерям, а становилось собственностью господина. Только незамужние дочери получали часть имущества. Смерды подлежали суду князя, его вассалов, церкви (если жили на ее земле).

Положение смердов нельзя определить как крепостное. Они не были прикреплены к земле или личности феодала, но их зависимое состояние сомнения не вызывает.

Другую категорию населения составляли закупы -- смерды, попавшие в тяжелое экономическое положение, взявшие в долг имущество у своего господина и гарантировавшие его возврат как бы самозакладом. Закуп работал в хозяйстве господина и не мог его покинуть, пока не возвращал долг (иначе его переводили в полного, «обельного» холопа). Но закуп имел некоторые права и защиту закона.

Были и другие категории населения -- изгои, люди, вышедшие из общины, прощенники -- это попавшие под так называемое «покровительство», патронат церкви, монастырей, светских феодалов, и обязанные работать в их хозяйстве.

Наряду с феодально-зависимым население господствующие классы эксплуатировали и рабов (холопов). Русская Правда называет их еще и челядью. Наиболее древними источниками холопства являлись плен и рождение от рабыни. Но Русская правда указывала и другие: самопродажа в рабство, брак с рабыней, поступление в услужение (в тиуны, ключники), «без ряду» (то есть без всяких оговорок), банкротство. Холопом мог стать беглый закуп или человек совершивший тяжкое преступление.

О положении холопов свидетельствовали статьи Русской Правды. За убийство холопа его господину платили возмещение всего 5 гривен, за рабыню-6 гривен. За украденного холопа господин получал 12 гривен. Холоп чаще всего рассматривался как объект права, за него нес ответственность хозяин.

По мере развития ремесла и торговли возникали города, увеличивалась численность городского населения, из которого выделялась богатая верхушка -- люди «лутчие». Городское население было свободнее крестьянства. Жизнь и имущество горожан защищались нормами, относившимися к полноправным свободным людям. Русская Правда с уважением называет «гридинов», «купчин», ремесленников, ростовщиков.

Имущественные отношения, Обязательственное право

В Русской правде существуют понятия: отдача имущества на хранение (поклажа), простой заём, бескорыстная ссуда, одолжение по дружбе, отдача денег в рост из определённого условленного процента, процентный заём краткосрочный и долгосрочный, торговая комиссия, вклад в торговое компанейское предприятие. В Правде существует определённый порядок взыскания долгов с несостоятельного должника при ликвидации его дел, то есть порядок торгового конкурса с различением несостоятельности злостной и несчастной. Существует несколько видов кредитного оборота.