Становление Киевской Руси как государства многие историки причисляют к годам правления князя Олега - с 882 по 912 гг., но это не так. До него правили великие князья, начавшие род Рюриковичей, получивший свое название от Рюрика, князя Новгородского, которого народ киевский позвал править ими. Он умер в 879 году, и только спустя 3 года престол перешел к Вещему Олегу, воспитавшего сына Рюрика Игоря как собственного. Именно Игорь Рюрикович считается родоначальником династической фамилии.

Этот княжеский род правил более 700 лет, распределяя города русские и мелкие угодья между своими сыновьями. Некоторые из них возводили города, как, например, Юрий Долгорукий, основавший Москву, которая до сих пор стоит как напоминание об эпохе Киевской Руси, или Кий, давший свое имя будущей столице русов.

Истоки Киевской Руси

Объединение земель славянских племен под единое правление Киева было нелегкой задачей, так как завоевывать их не имело смысла, ведь великому городу нужны были союзники, а не пленники. Именно поэтому Рюрик и его потомки освобождали своих соседей от оплаты дани печенегам, но взимали ее сами.

Интересно, что очень длительное время великие князья Киева избирались на престол народом и своим правлением должны были оправдывать его доверие. Это не мешало представителям плодовитого генеалогического древа Рюриковичей постоянно драться за престол.

После смерти князя Олега его пасынок Игорь продолжил объединение славянских племен под защиту Киева, но непомерная дань, которую те должны были платить, в конце концов привела к восстанию древлян, которые убили князя. Его вдова Ольга хотя и отомстила за мужа, но, будучи женщиной справедливой и первой принявшей православное крещение, установила размер дани, который нельзя было нарушать.

Как правило, образование любого государства - это дело, основанное на войнах и предательских убийствах. Не миновали подобные деяния и славянские народы. Великие князья Рюриковичи постоянно либо находились в походах против печенегов или Византии, либо устраивали междоусобицы и убивали друг друга.

Самыми знаменитыми князьями Киевской Руси стали или те, что сотворили братоубийство ради престола, или те, при которых государство крепло и процветало.

Князь Владимир Святой

Древнюю Русь часто потрясали усобицы, поэтому первое продолжительное мирное время, когда Киевом правил один князь, а сыновья его почитали и жили каждый в своем уделе, вошло в летописи. Это были времена князя Владимира, названного народом Святым.

Владимир Святославович был внуком Игоря Рюриковича. От отца своего он получил в правление Новгород, который считался самым непрестижным уделом. Ярополку достался Киев, а Олегу - все Древлянские земли. После смерти Святополка и Олега, который вынужден бежать от предательства старшего брата, Ярополк присоединил земли Древлянские к Киеву и стал править единолично.

Князь Владимир, прознав про это, пошел на него войной, но погиб старший брат не от его руки, а от руки предавшего его слуги. Князь Владимир сел на престол и даже усыновил сына Ярополка Святополка.

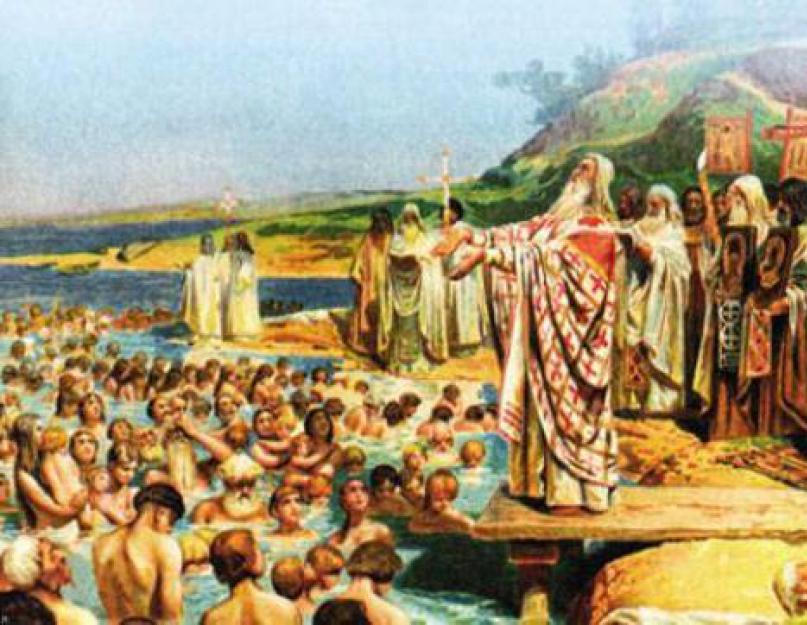

Далеко не все великие князья рода Рюриковичей так радели за народ, как Владимир Святой. При нем не только были построены школы для детей простолюдинов и создан специальный совет, в который входили мудрые бояре, но и учреждены справедливые законы, и принято православие. Крещение Владимиром Руси - это знаменательное событие, когда к Богу приходили не по одному человеку, а целым народом. Первое крещение произошло в водах Днепра и вошло в летописи наравне с другими благими поступками великого князя Киевского.

Князь Святополк

У Владимира Красное Солнышко было 12 сыновей и племянник Святополк. Любимым сыном его и наследником престола должен был стать старший сын Борис, но когда старый князь умер, тот возвращался из похода на печенегов, и власть захватил Святополк.

В памяти народной и в летописях киевских он остался как Святополк I Ярополчич Окаянный. Такое прозвище князь получил за убийство своих двоюродных братьев Бориса, Глеба и Святослава. Покушался он и на жизнь Ярослава.

Желая самолично править Древней Русью, Святополк Окаянный совершил много предательств и измен, так что, когда Ярослав собрал войско и пошел на Киев (уже во второй раз), тому пришлось спасаться бегством. От страха его рассудок помутился, и закончил он свои дни в Богемских пустошах, навсегда оставшись в памяти потомков как окаянный князь, убивший своих братьев.

Князь Ярослав

Одним из самых прославленных сыновей Владимира «Красное Солнышко», получившим высокую народную оценку и всеобщую любовь, был Ярослав Мудрый. Он родился приблизительно в период с 978 по 987 гг. и вначале был князем Ростовским, затем Новгородским, пока в 1019 году не занял престол Киевский. Споры о дате рождения Ярослава ведутся до сих пор. Так как он был третьим сыном Владимира Святого от его брака с Рагнедой, который состоялся в 976 году, то никак не мог родится в 978 году, как принято указывать в учебниках истории. Изучение останков князя указало, что на момент смерти ему было между 60 и 70 годами, а не 76 лет.

Сколько бы на самом деле Ярослав Мудрый не жил, он остался в памяти народной как справедливый, умный и храбрый правитель, хотя и его путь к престолу был не простым и кровавым. Долгое правление князя Ярослава в Киеве вплоть до самой смерти стерли воспоминания о междоусобицах между многочисленными сыновьями Владимира Святого, как и постоянные военные походы. Его правление ознаменовалось введением свода законов в государственное управление, возведением двух великих городов - Ярославля и Юрьева, и укреплением влияния Киевской Руси на политической европейской арене. Именно он стал использовать династические браки в качестве скрепления военных и дружеских союзов между державами.

Князь Ярослав Владимирович был похоронен в Софийском соборе в Киеве.

Князь Изяслав

Старший сын Ярослава Мудрого занял Киевский престол в 1054 году, после смерти отца. Это единственный князь из Рюриковичей, правивший Русью бездарно, тратя усилия не на укрепление границ и увеличения благосостояния народа, как это делал его отец, а на распри с младшими братьями Святославом и Всеволодом.

Изяслав I Ярославич свергался народным вече и восстанием дважды, что само по себе говорит о качестве его правления. Каждый раз он возвращал престол киевский при поддержке польских войск. Ни его братья, ни сыновья не сделали Русь сильнее, предпочитая защиту нападению. Вплоть до 1113 г. в стране царили смуты и перетягивание престола от одного князя к другому.

Владимир Мономах

Самой знаменитой и значимой фигурой на Киевском престоле был князь Владимир, получивший в народе прозвище Мономах. В свое время он уступил Киевский трон своему двоюродному брату Святополку Изяславичу, но после смерти последнего, по просьбе народа занял его.

Владимира Мономаха можно сравнить с легендарным королем Артуром. Его так любили и почитали в народе за мужество, справедливость и великодушие, что песни и былины слагались в его честь еще долго после его смерти.

За время правления Владимира Киевская Русь стала по-настоящему могущественной и сильной державой, с которой считались все соседи. Им было завоевано Минское княжество, а половцы надолго отошли от границ Руси. Владимир Всеволодович не только издал законы, облегчающие жизнь простого люда и снижающих с них подати, но и продолжил издание «Повести временных лет». Именно в его интерпретации она дошла до наших дней. Кроме этого, он сам написал несколько произведений, среди которых автобиография, свод законов и поучения от Владимира Мономаха.

Рюрик, сын князя Ростислава

Если бы во времена Киевской Руси была книга, куда заносили бы различного рода рекорды, то Рюрик Ростиславич там точно был бы. От других князей киевских его отличали следующие факторы:

- Неизвестна ни дата его рождения, ни имя его матери, что для правящих династий считается нонсенсом. Доподлинно известно, что его отцом был князь Смоленский Ростислав Мстиславич.

- Он 8 раз занимал княжеский престол в Киеве, что само по себе говорит либо о его упрямстве, либо о том, что народ, невзлюбив князя, каждые 2-3 года свергал его с престола.

- Он успел побывать не только управителем Руси, но и монахом, чего до него с князьями Киевскими не случалось.

- Его правление принесло стольному граду разорение настолько же сильное, как и последующие нападения монгольского войска.

- С именем Рюрика связано, как зарождение династии на Киевском престоле, так и падение великой державы.

Рюрик Ростиславич остался в памяти людей и летописцев как человек, который разорял киевские православные храмы хуже чем варвары.

Династия Романовых

Если обратиться к истории Киевской Руси, а затем государства Российского, то можно заметить одну странность: члены правящих семей не носили фамилий. Великие князья дома Романовых стали так именоваться лишь с 1917 года, а до этого времени всех царей, а позже и императоров звали исключительно по имени-отчеству.

Династия Романовых началась с 1613 года, когда первый представитель боярского рода, носившего эту фамилию более 100 лет, взошел на Российский престол. Петр Алексеевич Романов, известный в истории как Петр I, был последним русским царем, став первым императором России.

Прямая ветвь этого рода закончилась на его дочери Елизавете Петровне, которая не вышла замуж и оставалась бездетной, будучи единовластной императрицей страны. Трон перешел сыну ее старшей сестры Анны, образовав совершенно новую династическую фамилию Гольштейн-Готторп-Романовских.

Таким образом, Петр Алексеевич Романов был последним прямым представителем мужской линии этой фамилии. Несмотря на это, российских императоров во всем мире воспринимали как Романовых, а после революции дети от браков потомков великой царской династии оставляли ее за собой вместе с титулами, которые были у их предков. Великими князьми она звались уже больше по праву рождения.

Киевские князья

АСКОЛЬД и ДИР (9 в.) – легендарные киевские князья.

«Повесть временных лет» сообщает, что в 862 г. два варяга – бояре новгородского князя Рюрика – Аскольд и Дир вместе со своими родственниками и дружинниками отпросились у князя в Константинополь (то ли в поход, то ли на службу наемниками). Проплывая в ладьях по Днепру, они увидели небольшой городок на горе. Это был Киев. Городок настолько понравился варягам, что они отказались от дальнейшего путешествия, остались в Киеве, пригласили к себе других варягов и стали владеть землей племени полян. В Киев перебралось также множество недовольных правлением Рюрика новгородцев.

В поздних летописях сообщается, что Аскольд и Дир после вокняжения в Киеве успешно воевали с древлянами, уличами, кривичами, а также с хазарами, которым поляне платили дань, болгарами и печенегами. Согласно «Повести временных лет», в 866 г. Аскольд и Дир совершили поход на Константинополь. Приплывшие на 200 кораблях русы разорили окрестности столицы Византии. Однако поднявшаяся буря разбила русские суда о прибрежные скалы. Лишь немногим удалось спастись и вернуться домой. Летописи связывают бурю с вмешательством высших сил, так как спокойное море взволновалось после погружения византийцами в его воды ризы Богородицы из церкви во Влахерне; потрясенные этим чудом, русы тут же приняли крещение. Современные исследователи считают, что этот рассказ полностью заимствован из византийских источников, причем, имена Аскольда и Дира русские летописцы присоединили к нему позднее. Сообщения летописей 16–17 вв. также основываются на византийских источниках. В 882 г. новгородский князь Олег, явившись в Киев, убил Аскольда и Дира и захватил город.

Летописные сведения об Аскольде и Дире давно уже стали предметом споров между историками. Они расходятся в определении происхождения имен князей. Одни ученые считают имена Аскольд и Дир скандинавскими, другие – что это имена местных князей, связанных с династией легендарного Кия. По мнению некоторых исследователей, Аскольд и Дир даже не были современниками.

ОЛЕГ ВЕЩИЙ (? – 912 или 922 гг.) – киевский князь с 882 г.

Большинство летописей считает его родственником князя Рюрика. Согласно «Повести временных лет», в 879 г. Рюрик, умирая, передал Новгород Олегу и попросил позаботиться о своем малолетнем сыне Игоре. В 882 г. Олег захватил Смоленск и Любеч. Затем он отправился дальше на юг, подошел к Киеву, убил княживших там Аскольда и Дира и стал киевским князем. В 883 г. он покорил древлян, в 884 г, – северян, в 885 г, – радимичей, воевал с уличами и тиверцами. В «Повести временных лет» содержится упоминание о войнах, которые Олег вел с хазарами и болгарами.

В 907 г. во главе войска из всех подвластных ему племен князь совершил поход на Византию. К Царыраду (Константинополю) подошел флот, насчитывавший 2000 кораблей. Воинство Олега высадилось на берег и опустошило окрестности византийской столицы. Затем, согласно летописной легенде, Олег приказал своим воинам поставить корабли на колеса. Дождавшись попутного ветра и подняв паруса, корабли киевского князя по суше двинулись на Царьград. Олег взял с Византии огромную дань (по 12 гривен на каждого своего воина, которых, по летописному сообщению, было ок. 80 000 человек) и заключил с ней выгодный для Руси мирный договор. Уходя от Царьграда, Олег в знак победы повесил свой щит на городских воротах. В 911 г. он заключил еще один договор с Византией. По словам летописца, Олег умер от укуса змеи. Одни летописи сообщают, что он умер в Киеве, другие утверждают, что киевский князь окончил свои дни на севере, в городе Ладога или даже за морем.

ИГОРЬ СТАРЫЙ (? – 945 г.) – князь киевский с 912 г.

Согласно «Повести временных лет», Игорь был сыном новгородского князя Рюрика. Многие современные ученые считают, что это позднейшая легенда. Летопись сообщает, что в 879 г., когда умер Рюрик, Игорь был ребенком, позаботиться о котором отец попросил своего родственника Олега. Вместе с Олегом Игорь перебрался в Киев и вплоть до кончины Олега (около 912 г.) выполнял роль помощника при своем старшем родственнике. В 903 г. Олег женил Игоря на Ольге, а в 907 г. во время похода на Царьград (Константинополь) оставил его в Киеве. В 912 г. Игорь стал киевским князем. В 914 г. он подавил восстание древлян. В 915 г. заключил мир с печенегами, а в 920 г. воевал с ними. В 940 г., после долгого сопротивления Киеву покорились уличи. В 941 г. Игорь предпринял поход на Царьград, завершившийся поражением его флота в сражении с византийцами. Несмотря на неудачу, большинство русов, отступив к побережью Малой Азии, еще четыре месяца продолжали борьбу. Сам Игорь, оставив свое войско, вернулся в Киев. В 944 г. русы заключили договор с Византией. В 945 г. Игорь попытался вопреки договоренности дважды собрать дань с древлян. Древляне взяли его в плен и казнили, привязав князя к верхушкам двух деревьев, пригнутых к земле, а потом, отпустив деревья, разорвали его тело надвое. Похоронен князь был близ древлянской столицы Искоростеня.

ОЛЬГА (в крещении – Елена) (? – 11.07.969 г.) – киевская княгиня, жена князя Игоря, православная святая.

О происхождении Ольги в летописях сохранились лишь смутные предания. Одни летописцы считали, что она родом из Пскова, другие выводили ее из Изборска. В поздних источниках сообщается, что родители ее были простолюдинами, а сама она в юности работала перевозчицей через реку, где с ней и познакомился охотившийся в тех местах князь Игорь. Другие легенды, напротив, утверждают, что Ольга происходила из знатного рода, а ее дедом был легендарный князь Гостомысл. Встречается и сообщение о том, что до замужества она носила имя Прекраса, а Ольгой была названа в честь киевского князя Олега, воспитавшего ее мужа и устроившего их брак.

Согласно «Повести временных лет», в 903 г. Ольгу выдали замуж за князя Игоря.

После убийства Игоря древлянами (945 г.) Ольга отвергла сватовство древлянского князя Мала и жестоко расправилась с мятежным племенем. По летописной легенде, первых древлянских послов к ней княгиня приказала живьем зарыть в землю, а участников второго посольства – сжечь в бане. Пригласив древлян на тризну по Игорю, она велела своим дружинникам перебить ненавистных ей гостей. Осадив в 946 г. главный город древлян Искоростень, Ольга потребовала, чтобы жители города дали ей по три голубя и по три воробья от каждого двора, обещая в случае выполнения ее требования уйти. Обрадованные древляне собрали птиц и отдали их киевской княгине. Ольга приказала своим воинам привязать к лапкам птиц куски тлеющего трута и выпустить их на волю. Голуби и воробьи полетели в свои гнезда в Искоростень, после чего в городе начался пожар.

Став правительницей Киева, Ольга проводила курс на еще большее подчинение славянских племен власти Киева. В 947 г. она установила твердые размеры дани для древлян и новгородцев, организовав пункты сбора дани – погосты. В 955 г. Ольга приняла христианство и впоследствии способствовала распространению этой религии на Руси. По всей Руси возводились христианские храмы и часовни, ставились кресты. Во внешней политике Ольга стремилась к сближению с Византией. В 957 г. она посетила Константинополь, где встречалась с византийским императором Константином VII Багрянородным. Впрочем, отношения Руси и Византии при Ольге не всегда оставались союзническими. В 959 г. Ольга обратилась с просьбой к императору Священной Римской империи Оттону I (противнику Византии) прислать на Русь миссионеров для проповеди христианства. Однако к 962 г., когда римские проповедники во главе с епископом Адальбертом прибыли на Русь, отношения Руси и Византии нормализовались. Встретив холодный, даже враждебный прием, Адальберт вынужден был возвратиться ни с чем. Несмотря на уговоры Ольги, ее сын Святослав так и не принял христианства.

В кон. 10 в. мощи Ольги были перенесены в Десятинную церковь. Причислена к лику святых. День памяти: 11 (24) июля.

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ (? – 972 г.) – князь киевский с 964 г.

Сын князя Игоря Старого и княгини Ольги. Впервые имя Святослава упоминается в летописи под 945 г. После гибели в древлянской земле его отца он, несмотря на то что был еще очень мал, участвовал с Ольгой в походе против древлян.

Святослав рос истинным воином. Жизнь он проводил в походах, ночевал не в шатре, а на конской попоне с седлом под головой.

В 964 г. дружина Святослава покинула Киев и, поднявшись по реке Десна, вступила в земли вятичей, бывших в ту пору данниками хазар. Киевский князь повелел вятичам платить дань не хазарам, а Киеву и двинул свою рать дальше – против волжских болгар, буртасов, хазар, а затем северокавказских племен ясов и касогов. Около четырех лет продолжался этот беспримерный поход. Князь захватил и разрушил столицу Хазарского каганата город Итиль, взял хорошо укрепленные крепости Саркел на Дону, Семендер на Северном Кавказе.

В 968 г. Святослав по настойчивым просьбам Византии, основанным на русско-византийском договоре 944 г. и подкрепленным солидным золотым подношением, отправился в новую военную экспедицию – против Дунайской Болгарии. Его 10-тысячное войско разгромило 30-тысячное войско болгар и захватило город Малый Преслав. Этот город Святослав назвал Переяславцем и объявил столицей своей державы. В Киев он возвращаться не хотел.

В отсутствие князя печенеги напали на Киев. Но приход небольшой рати воеводы Претича, принятой печенегами за передовой отряд Святослава, вынудил их снять осаду и отойти от Киева.

Святославу с частью дружины пришлось вернуться в Киев. Разгромив печенежское войско, он объявил матери: «Не любо сидеть мне в Киеве. Хочу жить в Переяславце-на-Дунае. Там средина земли моей. Туда стекается все добро: от греков – золото, ткани, вина, овощи разные; от чехов и венгров – серебро и кони, из Руси – меха, воск и мед». Вскоре княгиня Ольга умерла. Святослав разделил Русскую землю между своими сыновьями: Ярополка посадил княжить в Киеве, Олега послал в Древлянскую землю, а Владимира – в Новгород. Сам же поспешил в свои владения на Дунае.

Здесь он разгромил войско болгарского царя Бориса, пленил его и овладел всей страной от Дуная до Балканских гор. Весной 970 г. Святослав перешел через Балканы, штурмом взял Филипполь (Пловдив) и дошел до Аркадиополя. Разбив армию византийцев, Святослав, однако, не пошел далее. Он взял с греков «дары многие» и вернулся назад в Переяславец. Весной 971 г. новое византийское войско, усиленное флотом, напало на дружины Святослава, осажденные в городе Доростол на Дунае. Осада продолжалась более двух месяцев. 22 июля 971 г. русские войска под стенами города потерпели тяжелое поражение. Святослав вынужден был начать переговоры о мире с императором Иоанном Цимисхием.

Встреча их произошла на берегу Дуная и подробно описана византийским хронистом. Цимисхий в окружении приближенных ожидал Святослава. Князь прибыл на ладье, сидя в которой греб наравне с простыми воинами. Отличить его греки смогли лишь по рубахе, которая была чище, чем у других дружинников, и по серьге с двумя жемчужинами и рубином, вдетой в его ухо.

Заключив мир с византийцами, Святослав пошел к Киеву. Но по дороге, у Днепровских порогов, его поредевшее войско поджидали извещенные греками печенеги. В неравном бою дружина Святослава и он сам погибли. Из черепа Святослава печенежский князь Куря по старому степному обычаю приказал сделать чашу для пиров.

ЯРОПОЛК СВЯТОСЛАВИЧ (? – 980 г.) – киевский князь с 970 г.

Сын князя Святослава Игоревича. Впервые имя Ярополка упоминается в летописи под 968 г.: вместе со своей бабкой, княгиней Ольгой и братьями он находился в осажденном печенегами Киеве. В 970 г. перед тем, как отправиться в последний поход на Болгарию, Святослав посадил Ярополка на киевский стол как своего наместника. После гибели отца Ярополк стал полноправным киевским князем. В 977 г. он победил в междоусобной борьбе своего брата – князя древлянского Олега. Преследуемый Ярополком, тот упал в ров с моста, ведущего к городским воротам Овруча, и погиб. Другой брат – князь новгородский Владимир Святославич, испугавшись, что его ждет такая же участь, бежал к варягам за море. В 980 г. вернувшийся из-за моря с варяжской дружиной Владимир Святославич сел в Новгороде, изгнав оттуда посадников Ярополка. Согласно легенде, он посватался к полоцкой княжне Рогнеде, однако та отказала Владимиру, заявив, что хочет выйти за Ярополка. В ответ на это Владимир захватил Полоцк и осадил Киев. Ему удалось обманом изгнать брата из столицы. Ярополк бежал в город Родню. Пытаясь заключить с братом мир, он отправился на переговоры, где по приказу Владимира был убит.

ВЛАДИМИР I СВЯТОСЛАВИЧ (в крещении – Василий) (? – 15.7. 1015 г.) – киевский князь с 980 г., православный святой, равноапостольный.

Сын киевского князя Святослава Игоревича и рабыни Малуши, ключницы княгини Ольги. В 969 г. Святослав по просьбе новгородцев дал Владимиру Новгород. После смерти Святослава между его сыновьями началась усобица. Владимир, опасаясь старшего брата Ярополка, княжившего в Киеве, бежал за море, к варягам. В 980 г. он вернулся в Новгород с варяжскими наемниками и вскоре вступил в борьбу с Ярополком. Первым успехом Владимира был захват Полоцка, в котором правил союзник Ярополка князь Рогволд. Рогволд был убит, а его дочь Рогнеду Владимир взял в жены. В том же 980 г. Владимир расправился с Ярополком и овладел Киевом. Варяги из дружины Владимира потребовали с горожан дань. Не желая отдавать деньги, князь тянул время обещаниями и, наконец, часть варягов разослал по городам наместниками, а других отправил в Византию.

Первые годы правления Владимира в Киеве ознаменовались преследованиями христиан, поддерживавших Ярополка. Владимир создал в Киеве пантеон языческих богов, в который поместил идолов Перуна, Хорса, Даждьбога, Стрибога, Симаргла, Мокоттти.

Большую активность Владимир проявлял и во внешней политике. В 981 г. Владимир отвоевал у Польши Перемышль, Червень и др. города. В 981 и 982 гг. ходил на вятичей и наложил на них дань, в 983 г, – на литовское племя ятвягов. В 984 г. воевал с радимичами, в 985 г, – с волжскими болгарами и хазарами.

К 986 г. Владимир Святославич начал переговоры с Византией относительно женитьбы на сестре византийских императоров Василия II и Константина VIII принцессе Анне. В обмен на руку Анны киевский князь предлагал императорам военную помощь, в которой те очень нуждались; в конце концов, они приняли предложение русской стороны. К этому же времени «Повесть временных лет» относит приход к Владимиру послов-миссионеров от волжско-камских булгар (мусульман), хазар (иудеев), «немцев» (посланцев папы римского) и греков (восточных христиан). Каждый из посланцев стремился привлечь князя проповедью своей веры. Ок. 987/988 гг. Владимир принял крещение. Между тем византийские императоры отказались выдать за Владимира Анну. В ответ на это Владимир в 988–989 гг. захватил город Херсонес (Корсунь), принадлежавший Византии, чем принудил императоров выполнить свое обещание.

Вернувшись в Киев, Владимир принялся активно насаждать христианство. На Русь были приглашены греческие священники. После крещения Владимир старался быть образцом христианского правителя. Князь заботился о просвещении, построил храмы, в том числе Десятинную церковь в Киеве (991–996 гг.). На ее содержание Владимир ввел отчисления из княжеских доходов (десятую часть – «десятину»).

После крещения внешнеполитическая активность киевского князя возросла. Были установлены тесные дипломатические связи со многими европейскими странами.

В то же время Владимир воевал с хазарами, а в 990–992 гг, – с польским князем Мечиславом. В 992 г. совершил поход на хорватов. Для отражения печенежских набегов Владимир Святославич в кон. 980-х гг. основал несколько пограничных укрепленных линий с системой крепостей на рр. Десна, Осетр, Трубеж, Сула, Стугна, а на южную границу переселил ильменских словен, кривичей, чудь и вятичей.

В 992 г. Владимир Святославич отразил набег печенегов у города Переяславля, а в 995 г. был разбит ими у города Василев, причем сам едва спасся. Ок. 1007/ 1008 гг. киевскому князю удалось заключить с печенегами мир, но в 1013 г. их набеги на Русь возобновились.

Владимиром были основаны города Владимир-Залесский, Владимир-Волынский, Белгород и Василев. Желая подчеркнуть свое могущество, Владимир начал лить золотые и серебряные монеты. Щедрость и хлебосольство князя, богатство устраиваемых им пиров и празднеств вошли в былины, в которых он именуется Владимиром Красное Солнышко.

Владимир Ярославич умер в разгар подготовки похода на Новгород, отказавшегося платить Киеву дань.

Уже в 11 в. Владимира Святославича почитали как святого, но официально он был на Руси канонизирован в 13 в. День памяти: 15 (28) июля.

СВЯТОПОЛК ОКАЯННЫЙ (в крещении – Петр) (ок. 980 – 1019 гг.) – киевский князь с 1015 г.

Сын киевского князя Ярополка Святославича, племянник киевского князя Владимира I Святославича. Согласно «Повести временных лет», в 980 г., захватив Киев и убив брата Ярополка, Владимир Святославич забрал себе беременную жену брата – гречанку, которую Святослав в свое время привез из военного похода. Владимир усыновил родившегося у нее ребенка. В кон. 10 в. Святополк получил от приемного отца в управление город Туров и женился на дочери польского короля Болеслава Храброго. В нач. 11 в., согласно сведениям, сохранившимся в «Хронике» мерзебургского епископа Титмара, Святополк был обвинен в измене и заключен в темницу вместе со своей женой и ее духовником епископом Рейнберном, приехавшим с ней из Польши.

В 1015 г., после смерти Владимира Святополк стал киевским князем и пользовался поддержкой киевлян. Опасаясь своих многочисленных сводных братьев, он приказал убить троих из них – князя ростовского Бориса, князя муромского Глеба и князя древлянского Святослава. Задумав подчинить своей власти все зависимые от Киева земли, Святополк проиграл в борьбе со своим сводным братом, новгородским князем Ярославом Мудрым, который в 1016 г. занял Киев. Получив помощь в Польше, Святополк в 1018 г. вновь овладел Киевом. Однако его тесть Болеслав Храбрый решил подчинить Русь своей власти. Сторонники Святополка начали убийства поляков в городе, и Болеслав, ограбив Киев, вынужден был его покинуть. Червенские города же отошли к Польше. Ярослав Мудрый во главе войска из варягов и новгородцев изгнал Святополка из Киева. Святополк нашел помощь у печенегов и в 1019 г. во главе огромного войска появился на Руси. В сражении на реке Альта Ярослав Мудрый нанес войску сокрушительное поражение. Святополк бежал в «печенеги» и вдали от родины «бедственно окончил жизнь свою».

ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ МУДРЫЙ (в крещении Георгий) (ок. 978 – 20.02.1054 гг.) – сын Владимира Святославича и Рогнеды; князь киевский с 1019 г.

После крещения Владимир посадил своих сыновей в крупнейшие древнерусские города. Ярослав был отправлен в Ростов. После смерти самого старшего Владимировича, Вышеслава, сидевшего в Новгороде, княжения были перераспределены. Теперь Новгород получил Ярослав. Однако в 1014 г. он отказался платить дань в Киев, чем вызвал гнев отца. Тот начал готовиться к войне с непокорным сыном, но скоропостижная смерть киевского князя предотвратила это столкновение. После смерти Владимира Святославича между его сыновьями развернулась жестокая борьба. «Повесть временных лет» рассказывает, что власть в Киеве сначала захватил Святополк Окаянный. Он убил Бориса и отправил убийц к Ярославу и Глебу. Ярославу об этом сообщила сестра Предслава. Не теряя времени, он предупредил Глеба о грозящей опасности, а сам стал готовиться к войне со Святополком. Тем временем убийцы Святополка расправились с Глебом, а также со Святославом Владимировичем, пытавшимся найти спасение в Венгрии.

Осенью 1015 г. Ярослав выступил в поход на Киев. Отряды киевского и новгородского князей сошлись под Любечем. Полки киевского князя были разбиты и рассеяны, а сам он бежал в Польшу к своему тестю и союзнику королю Болеславу Храброму. Войско Болеслава, состоявшее из поляков, русской дружины Святополка, а также наемных отрядов немцев, венгров и печенегов, в битве на р. Буг разбило рать Ярослава. Киев был захвачен Святополком и Болеславом, а Ярослав бежал в Новгород. Там, собрав многочисленное войско, он вновь двинулся на Киев. В битве на р. Альта (по легенде, на том самом месте, где был убит Борис) Святополк потерпел сокрушительное поражение.

Ярослав окончательно занял Киев в 1019 г. Однако это княжение не было спокойным. В 1021 г. ему пришлось сражаться со своим племянником, полоцким князем Брячиславом, захватившим и разграбившим Новгород. В 1024 г. брат киевского князя Мстислав Владимирович Храбрый (Тмутараканский), победив в битве при Листвене, вынудил Ярослава заключить с ним договор о разделе всей Русской земли по Днепру. Мстислав взял восточную половину и сел править своим уделом в Чернигове, а Ярослав – западную, с Киевом. Лишь в 1036 г., после смерти оставшегося без наследников черниговского князя, Русь вновь объединилась под властью Ярослава.

Ярослав приложил немало усилий, чтобы превратить свою столицу в некое подобие «нового Царьграда». Здесь были возведены Золотые ворота, дорога от которых вела к новому храму – собору св. Софии. Были основаны монастыри свв. Георгия и Ирины.

Ярославу удалось прекратить набеги печенегов на Русь. Дружины Ярослава ходили походами на финнов, ятвягов, мазовшан. Его сын Владимир в 1043 г. совершил последний в истории Древней Руси поход на Византию (закончившийся, правда, неудачей). В 1051 г. Ярослав (видимо, без согласия константинопольского патриарха) впервые поставил в Киеве митрополита из русских – Илариона.

В годы правления Ярослава велось интенсивное городское строительство: построены Ярославль-на-Волге, Юрьев (ныне Тарту) в Прибалтике. При нем открывались новые монастыри. Величественный собор св. Софии был возведен в Новгороде. Заботился князь и о развитии на Руси «книжного учения». Собрав при своем дворе писцов, он поручил им перевод греческих книг на славянский язык. При Ярославе зародилось древнерусское летописание и составлен первый свод законов – Русская Правда.

Ярослав был женат на шведской принцессе Ирине-Ингигерде, дочери короля Олафа Скотконунга. Одна из сестер Ярослава, Мария-Добронега была выдана замуж за польского короля Казимира I Пяста, другая (Премислава) – за венгерского герцога Ласло Сара, третья – за норманского маркграфа Бернгарда. Старшая дочь Елизавета стала женой норвежского короля Гаральда III Смелого. Венгерский король Андрей I был женат на Анастасии Ярославне. Младшая дочь Анна вышла замуж за французского короля Генриха I. Изяслав Ярославич был женат на дочери польского короля Мешко II, Святослав Ярославич – на дочери немецкого графа Леопольда фон Штаде, а Всеволод – на дочери византийского императора Константина Мономаха.

Похоронен Ярослав в Софии Киевской.

ИЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ (в крещении – Дмитрий) (1024 – 03.10.1078 гг.) – князь киевский с 1054 г.

Второй сын киевского князя Ярослава Мудрого и Ирины (Ингигерд) – дочери шведского короля Олафа. Княжил в Турове. В 1039 г. женился на сестре польского короля Казимира I – Гертруде, принявшей в православии имя Елена. После смерти отца в 1054 г. стал киевским князем. В первые годы своего правления действовал в тесном союзе с младшими братьями – черниговским князем Святославом и переяславским князем Всеволодом. В 1058 г. совершил поход на племя голядь. В 1060 г. вместе с братьями и полоцким князем Всеславом Брячиславичем разгромил торков. В 1064 г. отразил вторжение половцев близ г. Сновск.

Зимой 1067 г., мстя Всеславу Брячиславичу за ограбление Новгорода, в союзе с братьями разорил город Минск. 3 марта 1067 г. в сражении на реке Немига Ярославичи разгромили и самого Всеслава, а в июле того же года, во время мирных переговоров под Смоленском, нарушив клятву, данную полоцкому князю, захватили его и заключили в тюрьму в Киеве. В сентябре 1068 г. Ярославичи потерпели поражение от половцев на реке Альта. Изяслав Ярославич бежал в Киев, где ответил отказом на требование горожан раздать им оружие и возглавить новое ополчение для борьбы с половцами. 15 сентября в Киеве началось восстание, Изяслав был изгнан из Киева и бежал в Польшу. На его место посажен освобожденный из темницы полоцкий князь Всеслав Брячиславич. В мае 1069 г. при поддержке своего родственника польского короля Болеслава II Изяслав Ярославич возвратился в Киев. Перед вступлением в город он обещал братьям и киевлянам не мстить жителям Киевской земли за свое изгнание, отправил вперед себя своего сына Мстислава, который казнил 70 человек, а многих ослепил. Притеснения со стороны Изяслава Ярославина продолжались и после его возвращения на киевский престол. Недовольные киевляне начали избивать поляков, пришедших вместе с Изяславом. В том же году Изяслав изгнал Всеслава из Полоцка и посадил там князем сына Мстислава. В 1072 г. он совместно с братьями Святославом и Всеволодом участвовал в торжественном перенесении мощей свв. Бориса и Глеба в новую церковь в Вышгороде. В правление Изяслава была составлена и «Правда Ярославичей».

В марте 1073 г. Изяслав Ярославич был вновь изгнан из Киева, на сей раз братьями Святославом и Всеволодом, обвинившими его в сговоре с Всеславом Полоцким, и вновь бежал в Польшу, где безуспешно добивался поддержки у короля Болеслава II, который предпочел союз с новым киевским князем Святославом Ярославичем. В нач. 1075 г. изгнанный из Польши Изяслав Ярославич обратился за помощью к германскому королю Генриху IV. Король ограничился отправкой на Русь посольства к Святославу Ярославичу с требованием возвратить киевский стол Изяславу. Получив от Святослава дорогие подарки, Генрих IV отказался от дальнейшего вмешательства в киевские дела. Не дожидаясь возвращения германского посольства из Киева, Изяслав Ярославич весной 1075 г. отправил своего сына Ярополка Изяславича в Рим к папе Григорию VII, предлагая ему принять Русь под покровительство папского престола, т. е. обратить ее в католицизм. Папа обратился к польскому королю Болеславу II с настоятельной просьбой помочь Изяславу. Болеслав медлил, и лишь в июле 1077 г. после смерти Святослава Ярославича, при поддержке польских сил Изяслав Ярославич возвратился на киевский стол. Год спустя он погиб в бою на Нежатиной Ниве, сражаясь на стороне брата Всеволода Ярославича против своих племянников князей Олега Святославича и Бориса Вячеславича, захвативших Чернигов.

СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ (в крещении – Николай) (1027 – 27.12.1076 гг.) – киевский князь с 1073 г.

Сын киевского князя Ярослава Владимировича Мудрого и княгини Ирины (Ингигерд), дочери шведского короля Олафа Скотконунга. При жизни отца Святослав владел Владимиром-Волынским. В 1054 г. он получил Черниговскую, Муромскую и Тмутараканскую земли и отправил княжить в Тмутаракань своего сына Глеба. В 1060 г. Святослав вместе с братьями и полоцким князем Всеславом Брячиславичем ходил на торков. В 1064 г. племянник Святослава, князь-изгой Ростислав Владимирович изгнал из Тмутаракани Глеба. Лишь после его смерти в 1065 г. Глеб Святославич занял эту окраинную русскую землю. В 1066 г., в отместку за разорение Новгорода, Святослав с братьями Всеволодом и Изяславом совершил поход во владения полоцкого князя Всеслава Брячиславича и разорил Минск. Летописцы отмечают, что Святослав Ярославич зверствовал в Минске больше других. Затем братья разгромили дружину полоцкого князя, а его самого, пригласив по совету Святослава на переговоры, захватили в плен. В 1068 г. братья были разбиты половцами на реке Альта. Святослав Ярославич бежал в Чернигов, собрал новое ополчение и разгромил четырехкратно превосходивших его половцев. Победа черниговского князя стала известна во всех русских землях.

В 1072 г. Святослав участвовал в переносе мощей Бориса и Глеба в новую церковь в Вышгороде. С его именем связано составление «Правды Ярославичей». В 1073 г. Святослав призвал на помощь брата Всеволода, опираясь на поддержку киевлян, изгнал старшего брата Изяслава из Киева и занял княжеский стол. Изяслав Ярославич попытался привлечь на свою сторону польского короля Болеслава II и германского короля Генриха IV, но Святослав Ярославич сумел обратить всех покровителей Изяслава в своих союзников. Вторым браком Святослав был женат на Оде, дочери маркграфа венгерской марки Лютпольда, дальнего родственника германского короля Генриха IV. Посольство, отправленное Генрихом IV к Святославу, с целью убедить его возвратить киевский престол старшему брату, возглавил брат Оды Бурхард – настоятель собора св. Симеона в Трире. В 1075 г. Бурхард вернулся в Германию, привезя королю в подарок от киевского князя золото, серебро и драгоценные ткани, и отговорил его от вмешательства в русские дела. Польскому королю Святослав оказал помощь в войне с чехами, отправив в 1076 г. в Чехию сына Олега и племянника Владимира Мономаха.

ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ (в крещении – Андрей) (1030 – 13.04.1093 гг.) – киевский князь в 1078–1093 гг.

Четвертый сын киевского князя Ярослава Владимировича Мудрого. После смерти отца получил города Переяслав-Южный, Ростов, Суздаль, Белоозеро и земли в Верхнем Поволжье. В 1055 г. Всеволод Ярославич воевал с торками, отразил нападение половцев, договорившись с ними о мире. В 1060 г. вместе с братьями Изяславом Киевским, Святославом Черниговским и полоцким князем Всеславом Брячиславичем нанес ощутимое поражение торкам, которые более не пытались угрожать Руси. Но уже в следующем году Всеволод потерпел поражение от половцев. В 1067 г. он участвовал в походе Ярославичей на князя полоцкого Всеслава Брячиславича, захватившего Новгород; союзники разорили Минск и разгромили Всеслава в сражении на Немиге, а затем обманом взяли его в плен. В сентябре 1068 г. Всеволод и его братья были разбиты половцами в сражении на р. Альта. Вместе с Изяславом Ярославичем он бежал в Киев, где стал свидетелем восстания горожан против Изяслава и утверждения на киевском столе освобожденного восставшими из темницы Всеслава Брячиславича. В 1069 г. Всеволод и Святослав выступали посредниками на переговорах киевлян с Изяславом.

Всеволод был одним из составителей «Правды Ярославичей». В 1072 г. участвовал в переносе мощей святых князей Бориса и Глеба в построенную в Вышгороде каменную церковь. Союз братьев был непрочным. Уже в марте 1073 г. Всеволод помог Святославу выгнать Изяслава из Киева. Вместе со Святославом Всеволод помогал польскому королю Болеславу в его борьбе против чехов. В январе 1077 г., после смерти Святослава Всеволод занял Киев, но уже в июле этого года уступил стольный город Изяславу Ярославину, опиравшемуся на поддержку поляков, а себе взял Чернигов. В 1078 г. он был изгнан из Чернигова сыном Святослава Олегом и племянником Борисом Вячеславичем. Всеволод обратился за помощью к Изяславу. В битве на Нежатиной ниве Олег и Борис потерпели поражение, а Всеволод не только возвратил Чернигов, но и приобрел Киев, так как в этой же битве пал Изяслав. Став киевским князем, Всеволод, отдал Чернигов своему сыну Владимиру Мономаху. Княжение его не было спокойным. Дети и внуки его умерших братьев Владимира, Святослава и Игоря Ярославичей были лишены им владений и постоянно воевали с ним, требуя возвращения наследственных уделов. В 1079 г. Всеволод Ярославич отразил нашествие половцев, которыми руководили Олег и Роман Святославичи. Хитрый киевский князь подкупил кочевников, и они изменили братьям, причем Роман был убит. В том же году Всеволоду удалось присоединить к своим владениям Тмутаракань – убежище князей-изгнанников, но уже в 1081 г. молодые князья Давыд Игоревич и Володарь Ростиславич вновь заняли эту отдаленную область. В эти годы помощником стареющего Всеволода стал его старший сын Владимир Мономах. Всеволод Ярославич был весьма образованным человеком, знал пять языков. В старости он предпочитал советоваться с молодыми дружинниками, пренебрегая советами более опытных бояр. Любимцы Всеволода, получив важные должности, начали творить злоупотребления, о которых больной князь ничего не знал, но которые вызывали недовольство им среди киевлян.

СВЯТОПОЛК ИЗЯСЛАВИЧ (в крещении – Михаил) (08.11.1050 – 16.04.1113 гг.) – киевский князь с 1093 г. Сын киевского князя Изяслава Ярославича и одной из его наложниц. В 1069–1071 гг. Святополк Изяславич был полоцким князем, в 1073–1077 гг. находился вместе с отцом в изгнании, в 1078–1088 гг. княжил в Новгороде, в 1088–1093 гг. – в Турове. В апреле 1093 г., после смерти в Киеве своего дяди, киевского князя Всеволода Ярославича, занял киевский стол. Решив начать войну с половцами, Святополк Изяславич приказал схватить половецких послов, которые явились к нему с намерением заключить мир. В ответ половцы совершили разорительный набег на Русскую землю. В 1095 г. Святополк Изяславич в союзе с переяславским князем Владимиром Всеволодовичем Мономахом напал на половецкие земли, захватил «скот и коней, верблюдов и челядь».

В 1096 г. Святополк и Владимир Мономах воевали с черниговским князем Олегом Святославичем. Они осадили Олега сначала в Чернигове, затем – в Стародубе и заставили его заключить мир, навязав свои условия. В мае 1096 г. половцы вновь напали на Русь и осадили Переяславль. 19 июля Святополк Изяславич и Владимир Мономах разгромили врага. В битве пали многие половецкие князья, в том числе и тесть Святополка Тугоркан с сыном. В том же году половцы опустошили окрестности Киева.

В 1097 г., по решению Любечского съезда князей – потомков Ярослава Мудрого, – Святополк Изяславич получил Киев, Туров, Слуцк и Пинск. Сразу же после съезда Святополк и князь владимиро-волынский Давыд Игоревич захватили в плен князя теребовльского Василька Ростиславича и ослепили его. Против Святополка выступили князья Владимир Мономах, Давыд и Олег Святославичи. Киевский князь помирился с ними и обязался начать войну против Давыда Игоревича. В 1098 г. Святополк Изяславич осадил Давыда Игоревича во Владимире-Волынском. Через семь недель осады Давыд покинул город и уступил его Святополку. После этого Святополк Изяславич попытался отобрать у Володаря и Василька Ростиславичей Червенские города. В 1099 г. Святополк пригласил венгров, а Ростиславичи заключили союз со своим бывшим врагом князем Давыдом Игоревичем, который получил помощь от половцев. Святополк и венгры были разбиты, а Давыд Игоревич вновь овладел Владимиром-Волынским.

В августе 1100 г. Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Давыд и Олег Святославичи собрались на съезд в Ветичах и заключили между собой союз. Через несколько недель в Ветичи прибыл Давыд Игоревич. Князья заставили его передать Святополку Изяславичу Владимир-Волынский. Святополк же передал Давыду Игоревичу Бужск, Дубно и Чарторыйск, а во Владимире-Волынском посадил своего сына Ярослава. Позднее Святополк обменял города Давыда Игоревича на Дорогобуж, где тот и умер в 1112 г., после чего Святополк отобрал у его сына и Дорогобуж. На съезде в Ветичах князья приняли еще одно решение – отнять Теребовль у князя Василька Ростиславича и передать его Святополку, но Василько и Володарь Ростиславичи не признали решение съезда, а начать с ними войну князья-союзники не решились. В 1101 г. против Святополка Изяславича начал войну его племянник князь Ярослав Ярополкович, претендовавший на Владимир-Волынский. Подавив выступление, Святополк посадил племянника в темницу, но вскоре отпустил; в 1102 г. вновь взял под стражу и уморил в заточении.

Святополк Изяславич стремился поддерживать союз с переяславским князем Владимиром Мономахом и даже женил своего сына Ярослава на его внучке. Дочь Сбыславу он выдал замуж за польского короля Болеслава, а другую – Предславу – за венгерского королевича. Примирившись, князья объединили свои усилия в борьбе с половецкими набегами. Еще в 1101 г. на реке Золотича русские князья заключили мир с половцами. В 1103 г. Святополк и Владимир Мономах на встрече у Долобского озера договорились о совместном походе в половецкие степи. В том же году объединенная русская рать разгромила половцев, захватив огромную добычу. Походы русских князей на половцев повторялись в 1108, 1110 и 1111 гг.

Менее успешной была внутренняя политика Святополка. В памяти киевлян он остался князем сребролюбивым и скупым, пускавшимся с целью наживы во всевозможные авантюры. Князь закрывал глаза на многие злоупотребления киевских ростовщиков и сам не брезговал спекуляциями с солью. В его правление многие киевляне были разорены и попали в долговую кабалу. После смерти Святополка в Киеве вспыхнуло восстание, в ходе которого горожане разгромили дворы ростовщиков.

ВЛАДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ МОНОМАХ (в крещении – Василий) (1053 – 19.05.1125 гг.) – князь киевский с 1113 г.

Сын князя Всеволода Ярославина. Прозван Мономахом по имени деда со стороны матери, которая была дочерью византийского императора Константина Мономаха.

Княжил в Ростове, Смоленске, Владимире-Волынском. В 1076 г. участвовал в войне польских князей против императора Священной Римской империи Генриха IV. Во время княжеской междоусобицы, в 1078 г., участвовал в сражении на Нежатиной Ниве, в результате которого его отец получил Киев, а сам Владимир Всеволодович – Чернигов. Воевал с полоцкими князьями, половцами, торками, поляками. После смерти отца (1093 г.) был зван киевлянами на княжение, но, соблюдая правило старшинства в роде, уступил стольный город Руси своему двоюродному брату Святополку Изяславичу. Год спустя после войны с половцами и опиравшимся на их поддержку другим двоюродным братом тмутараканским князем Олегом Святославичем вынужден был уступить ему Чернигов и осесть в Переяславском княжестве. Поскольку именно Переяславская земля чаще других подвергалась набегам половцев, Владимир Всеволодович наиболее активно выступал за прекращение междоусобиц на Руси и объединение в борьбе с половцами. Ему принадлежит инициатива княжеских съездов 1097 г. (в Любече), 1100 г. (в Витичеве), 1111 г. (на Долобском оз.). На Любече ком съезде князья попытались договориться о закреплении за каждым владений своих отцов; Владимиру Всеволодовичу, кроме Переяславского княжества, достались Ростово-Суздальская земля, Смоленск и Белоозеро. На Витичевском съезде Владимир Мономах настоял на организации совместных походов на половцев, а на Долобском съезде – на немедленном проведении похода против степняков. В 1103 г. объединенное русское войско одержало победу над половцами в урочище Сутень, в 1107 г, – на р. Сула, в 1111 г, – на рр. Детей и Сальница; после этих поражений половцы ушли за Дон и Волгу и на время прекратили набеги на Русь.

В ходе начавшегося в 1113 г. после смерти киевского князя Святополка Изяславича восстания в Киеве Владимир Всеволодович был приглашен на киевский стол. Для того чтобы нормализовать обстановку, Владимир издал Устав, несколько улучшивший положение низших слоев населения (текст Устава, являющегося выдающимся памятником древнерусского права, включен в пространную редакцию Русской Правды).

Княжение Владимира Всеволодовича стало периодом укрепления экономических и политических позиций Руси. Под властью киевского князя объединилась большая часть земель Древнерусского государства; большинство князей признало его «старейшим князем» на Руси. На княжение в наиболее важных русских землях Владимир посадил своих сыновей: Мстислава в Новгороде, Святополка, а после его смерти – Ярополка – в Переяславле, Вячеслава – в Смоленске, Юрия – в Суздале, Андрея – во Владимире-Волынском. Уговорами и силой он мирил враждовавших между собой князей. Родственные узы связывали Владимира Всеволодовича Мономаха со многими правящими домами Европы. Сам князь был женат трижды; одной из его жен была Гита, дочь последнего англосаксонского короля Гаральда.

Владимир Мономах вошел в историю как мыслитель. Его «Поучение» детям и «иным, кто прочтет» представляет собой не только образец древнерусской литературы, но и памятник философской, политической и педагогической мысли.

Значительный интерес представляет составленная им «Летопись», содержащая описание военных и охотничьих подвигов князя. В этих произведениях, как и во всей своей деятельности, Владимир Всеволодович выступал за политическое, религиозное и военное единство Русской земли при сохранении права каждого князя на самостоятельное управление своей «отчиной». В правление Владимира Всеволодовича в Киевском Выдубицком монастыре составлена новая редакция «Повести временных лет», включившая легенду о крещении Руси апостолом Андреем и переработанный вариант описания событий кон. 11 – нач. 12 вв., выдвигающий на первый план деятельность самого Владимира; создано «Сказание о святых Борисе и Глебе», получило широкое распространение их церковное почитание (в 1115 г. мощи Бориса и Глеба торжественно перенесены в новую каменную церковь в Вышгороде). Сохранилось мало сведений о градостроительных и иных мирных делах князя. Летописи сообщают лишь о сооружении в годы его княжения моста через Днепр в Киеве и основании в Ростово-Суздальской земле, на р. Клязьма, города Владимир, ставшего впоследствии столицей Владимирского великого княжества.

Деятельность Владимира Всеволодовича заслужила признание уже у современников. Летописи называют его «чюдным князем», «славным победами за Русскую землю», «милостивым паче меры», награждают другими лестными эпитетами. Возникло предание, что Владимир Всеволодович был венчан на царство митрополитом Неофитом, который возложил на него доставленные из Византии знаки царской власти: венец и бармы (впоследствии венец – непременный атрибут венчания на царство московских государей называли «шапкой Мономаха»).

МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЕЛИКИЙ (в крещении – Гавриил) (1076–1132 гг.) – великий князь киевский с 1125 г, последний правитель единого Древнерусского государства.

Сын Владимира Всеволодовича Мономаха и англосаксонской принцессы Гиты. При жизни отца управлял Новгородской землей, княжествами Ростовским и Смоленским, а после его смерти унаследовал великокняжеский престол.

В 1129 г., когда большое половецкое войско пришло на Русскую землю, Мстислав Владимирович собрал под свою руку всех русских князей. Призваны были участвовать в общерусском военном походе и полоцкие князья. Но старший полоцкий князь Давыд Всеславич с братьями и племянниками отказался помочь Мстиславу Владимировичу. Разбив половецкие орды, «загнав их за Дон, за Волгу и за Яик», киевский князь повелел схватить своих обидчиков. Никто не заступился за отступников от общего дела. Давыд, Ростислав и Святослав Всеславичи были пленены и с семьями своими высланы за пределы Руси – в Константинополь (Царьград).

После смерти Мстислава Владимировича начались новые усобицы, в которые оказались втянуты его братья, сыновья и племянники. Некогда единое и могучее Киевское государство было раздроблено на десятки самостоятельных княжеств.

ВСЕВОЛОД ОЛЕГОВИЧ (в крещении – Кирилл) (? – 01.08.1146 г.) – киевский князь в 1139–1146 гг.

Сын князя Олега Святославича (ум. 1115 г.), внук киевского князя Святослава Ярославина. В 1127 г. Всеволод выгнал из Чернигова своего дядю князя Ярослава Святославича. Киевский князь Мстислав Владимирович (Великий) (сын князя Владимира Мономаха) собирался вступиться за Ярослава Святославича, но ограничился одними угрозами в адрес Всеволода. Правда, Всеволод Ольгович признал свою зависимость от Мстислава Владимировича и даже женился на его дочери, после чего Ярослав Святославич потерял надежду на возвращение Чернигова и окончательно утвердился в Муроме. В 1127 г. Всеволод Ольгович принял участие в походе русских князей против половцев. После смерти Мстислава Владимировича (1132 г.) энергичный черниговский князь вмешался в борьбу за уделы между новым киевским князем Ярополком Владимировичем (братом Мстислава) и его племянниками (сыновьями Мстислава). В 1139 г., когда киевским князем стал третий Мономахович – Вячеслав Владимирович, человек слабый и безвольный, Всеволод собрал войско и выгнал Вячеслава из Киева. Его собственное правление не было спокойным. Он находился в постоянных ссорах то с Мономаховичами, то со своими родными и двоюродными братьями – Ольговичами и Давыдовичами, правившими в Чернигове. В 1143 г. Всеволод вмешался в усобицу польских князей, помогая своему зятю князю Владиславу бороться с младшими братьями. В княжение Всеволода Ольговича резко ухудшилось положение киевлян. Княжеские тиуны разоряли Киев и другие города Киевской земли, а сам он постоянно вершил неправедный суд. Недовольство киевлян Всеволодом стало одной из причин провала его попытки передать Киев своему брату Игорю Ольговичу и вспыхнувших после его смерти волнений горожан. В 1144 г. Всеволод Ольгович воевал с галицким князем Владимиром (Владимирком) Володарьевичем, в земли которого совершил два удачных похода. Из последнего похода Всеволод вернулся больным и вскоре умер.

Из книги Рюриковичи. История династии автора Пчелов Евгений ВладимировичПриложение 1. Рюриковичи - великие киевские князья За основу взят список «Киевские князья-сениоры X - середины XIII в.» из книги: Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988 - 1237 гг.). СПб., 1996. С. 472 - 474, составленный А. Поппэ.1. Игорь Рюрикович 912 -

Из книги Украина: история автора Субтельный ОрестПервые киевские князья Если бы первые киевские князья были сведущи в нашей современной теории государственного строительства, они, несомненно, окрылились бы ее высокими целями и идеалами. Но, к величайшему сожалению, они не знали этой теории. И потому были бы весьма

Из книги По следам древних кладов. Мистика и реальность автора Яровой Евгений ВасильевичКИЕВСКИЕ СОКРОВИЩА Смоленск и Тула, Киев и Воронеж Своей прошедшей славою горды, Где нашу землю посохом ни тронешь, Повсюду есть минувшего следы. Д.Б. Кедрин, 1942 Среди древнерусских городов Киев занимает первое место по количеству найденых кладов. Большинство из них

Из книги Русь и монголы. XIII в. автора Коллектив авторовКиевские князья ИЗЯСЛА?В МСТИСЛА?ВИЧ (в крещении – Пантелеймон) (ок. 1097 – ночь с 13 на 14.11.1154) – князь киевский в 1146–1154 гг. (с перерывами).Сын киевского князя Мстислава Владимировича Великого. Сначала княжил в Курске. В 1127 г. участвовал в объединенном походе русских князей,

Из книги История русской церкви (Синодальный период) автора Цыпин Владиславг) митрополиты Киевские 1. Варлаам (Ясинский) (1690-1707).2. Иоасаф (Кроковский) (1708-1718).3. Варлаам (Вонатович) (1722-1730) (архиепископ).4. Рафаил (Заборовский) (1731-1747) (1731-1743 годы - архиепископ,с 1743 года - митрополит).5. Тимофей (Щербацкий) (1748-1757).6. Арсений (Могилянский) (1757-1770).7. Гавриил

Из книги История СССР. Краткий курc автора Шестаков Андрей Васильевич8. Киевские князья вводят новую веру и законы Походы князя Владимира. Сын Святослава Владимир, овладев Киевским княжеством после длительной борьбы со своими братьями, но примеру отца пошел походом на своих непокорных подданных. Он усмирил восставшие племена на севере и

Из книги Тайны российской аристократии автора Шокарев Сергей ЮрьевичКнязья Куракины и князья Курагины из «Войны и мира» Л. Н. Толстого Великая эпопея Л. Н. Толстого «Война и мир» уже давно рассматривается литературоведами и историками не только как выдающееся художественное произведение, но и как ценный исторический источник. Источник не

автора Авдеенко В.Часть первая КИЕВСКИЕ КНЯЗЬЯ МОНГОЛЬСКОЙ ПОРЫ Глава первая БОРЬБА ЗА КИЕВ 1Киев в период феодальной раздробленности, когда земли и княжества отделялись, взращивая собственные княжеские династии, был центром не только Киевской земли, но и оставался главным городом Руси,

Из книги Киевские князья монгольской и литовской поры автора Авдеенко В.Часть вторая КИЕВСКИЕ КНЯЗЬЯ ЛИТОВСКОЙ ПОРЫ

Из книги Правители России автора Гриценко Галина ИвановнаКиевские князья АСКОЛЬД и ДИР (9 в.) – легендарные киевские князья.«Повесть временных лет» сообщает, что в 862 г. два варяга – бояре новгородского князя Рюрика – Аскольд и Дир вместе со своими родственниками и дружинниками отпросились у князя в Константинополь (то ли в

Из книги История Малороссии - 5 автора Маркевич Николай Андреевич3. Великие Князья Киевские, Литовские, Короли Польские и Цари Русские 1. Игорь, сын Скандинава и основателя Империи Всероссийской - Рюрика. 913 - 9452. Ольга, жена его 945–9573. Святослав Игоревич. 957 - 9724. Ярополк Святославич 972–9805. Владимир Святославич Святый,

Из книги Россия в исторических портретах автора Ключевский Василий ОсиповичПервые Киевские князья Мы старались рассмотреть факт, скрытый в рассказе Начальной летописи о первых киевских князьях, который можно было бы признать началом Русского государства. Мы нашли, что сущность этого факта такова: приблизительно к половине IX в. внешние и

Из книги Пропавшая грамота. Неизвращенная история Украины-Руси автора Дикий АндрейКиевские торжества В декабре 1648 года состоялся торжественный въезд Хмельницкого в Киев. Навстречу ему в сопровождении 1000 всадников выехал находившийся тогда в Киеве иерусалимский патриарх Паисий с киевским митрополитом Сильвестром Косовым. Состоялся ряд торжеств, на

Из книги История отечественной почты. Часть 1. автора Вигилев Александр НиколаевичКиевские почтари Начиная с марта 1667 г. скорую гоньбу от Москвы до Путивля в официальных документах стали называть почтой. Но это никоим образом не отразилось на ее структуре. По-прежнему царские грамоты и воеводские отписки доставляли трубники, стрельцы, пушкари и иных

Великие князья Киевские, правители Киевской Руси Аскольд и Дир (864 882) Вещий Олег (882 912) Игорь Рюрикович (912 945) … Википедия

Великий князь Киевский. Оставшись трехлетним ребенком по смерти отца, убитого в 945 г. древлянами, С. возрос в среде дружинников своего отца. Уже в 946 г. он находится во главе дружины, выступившей против древлян с местью за смерть Игоря;… …

- (Димитрий) старший сын Ярослава I, великий князь киевский; род. в 1024 г. При жизни отца княжил в Турове. По завещанию Ярослава ему достался киевский стол и старшинство между князьями. По видимому, И. не был любим киевлянами. В 1068 г. половцы… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Игорь (год рождения неизвестен ум. 945), великий князь киевский с 912 (летописец приписывает И. происхождение от полулегендарного Рюрика). И. продолжал деятельность своего предшественника Олега, в годы правления подчинил своей власти… …

- (в крещении Василий) чтимый православной церковью за крещение Руси святым и равноапостольным вел. кн. киевский, сын Святослава Игоревича от Малуши, ключницы св. Ольги, род. в начале второй половины X в. Летописные сказания о нем, как и вообще о… … Большая биографическая энциклопедия

Титул главы русских князей в Древнерусском государстве (киевский великий князь) с 10 века. С 12 века великими князьями называют себя владетели крупнейших княжеств, включавших в себя вассальные удельные княжества (великие князья владимирские,… … Политология. Словарь.

1) В историографии глава Древнерусского государства и ряда княжеств на Руси X XV вв. и Русского государства XV середины XVI вв. 2) Часть титула князей владимирских, московских, тверских и др.; титул главы Великого княжества Литовского. 3) Часть … Энциклопедический словарь

Северо Восточная Русь ← 1157 1363 … Википедия

В Киевской Руси и в период феод. раздробленности на Руси титул, первоначально принадлежавший феод. сюзерену всех князей (В. к. Киевский), а с 12 14 вв. также главам крупнейших феод. кн в, включавших в себя вассальные удельные кн ва (вел. кн ва… … Советская историческая энциклопедия

В Киевской Руси и в период феодальной раздробленности титул, принадлежавший главе всех князей (с 10 в. В. к. киевский, с 13 в. В. к. владимирский), а с 12 14 вв. также владетелям крупнейших княжеств, включавших в себя вассальные удельные… … Большая советская энциклопедия

Книги

- Святослав I Игоревич, великий князь Киевский и всей Руси , М. Д. Хмыров. Эта книга будет изготовлена в соответствии с Вашим заказом по технологии Print-on-Demand. Историко-характеристический очерк. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1871…

- Блаженный Игорь Ольгович, князь Новгородсеверский и великий князь Киевский. , М.Н. Бережков. Исторический очерк М. Н. Бережкова. Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1894 года (издательство`Чернигов, тип. Губернского правления`).…

На просторах Восточно-Европейской равнины издревле жили славяне, наши прямые предки. До сих пор точно неизвестно, когда же они туда пришли. Как бы там ни было, но вскоре они широко расселились на всем протяжении великого водного пути тех лет. Славянские города и деревни возникали от Балтийского до Черного моря. Несмотря на то что были они одного роду-племени, особенно мирными отношения между ними не были никогда.

В постоянных междоусобицах быстро возвеличивались племенные князья, которые вскоре стали Великими и начали править всей Киевской Русью. Это были первые правители Руси, имена которых дошли до нас через нескончаемую череду веков, минувших с той поры.

Рюрик (862-879)

О реальности этой исторической фигуры до сих пор идут яростные споры в среде ученых. То ли был такой человек, то ли это собирательный персонаж, прообразом которого послужили все первые правители Руси. То ли был он варягом, то ли славянином. Кстати, мы практически не знаем о том, кем были правители Руси до Рюрика, так что в этом вопросе все зиждется исключительно на предположениях.

Славянское происхождение очень вероятно, так как Рюриком его могли прозвать за прозвище Сокол, которое с древнеславянского языка переводилось на норманнские наречия именно как «рюрик». Как бы там ни было, но именно он считается основателем всего Древнерусского государства. Рюрик бъединил (насколько это было вообще возможно) под своей рукой многие славянские племена.

Впрочем, этим делом с переменным успехом занимались практически все правители Руси. Именно благодаря их стараниям наша страна сегодня имеет столь значимое положение на карте мира.

Олег (879-912)

У Рюрика был сын Игорь, но ко времени смерти своего отца он был слишком мал, а потому Великим князем стал его дядька, Олег. Прославил свое имя воинственностью и той удачей, которая ему сопутствовала на воинской стезе. Особенно замечателен его поход на Константинополь, который открыл славянам невероятные перспективы от появившихся возможностей торговли с далекими восточными странами. Современники его так уважали, что прозвали "вещим Олегом".

Конечно, первые правители Руси были фигурами настолько легендарными, что об их реальных подвигах мы, скорее всего, никогда не узнаем, но Олег наверняка и в самом деле был выдающейся личностью.

Игорь (912-945)

Игорь, сын Рюрика, по примеру Олега также неоднократно ходил в походы, присоединил немало земель, но он не был столь удачливым воином, а его поход на Грецию и вовсе оказался плачевным. Был жесток, зачастую "обдирал" побежденные племена до последнего, за что впоследствии и поплатился. Игоря предупреждали, что древляне его не простили, советовали брать на полюдье большую дружину. Он не послушался и был убит. В общем-то, об этом когда-то рассказывал сериал «Правители Руси».

Ольга (945-957)

Впрочем, древляне скоро пожалели о своем поступке. Жена Игоря, Ольга, сперва расправилась с двумя их примирительными посольствами, а потом сожгла главный город древлян, Коростень. Современники свидетельствуют, что она отличалась редким умом и волевой жесткостью. За время своего правления не потеряла ни одной пяди земли, которая была завоевана мужем и его предками. Известно, что на склоне лет приняла христианство.

Святослав (957-972)

Святослав пошел в своего предка, Олега. Также отличался смелостью, решительностью, прямотой. Был прекрасным воином, приручил и завоевал множество племен славян, нередко бил печенегов, за что те его ненавидели. Как и прочие правители Руси, предпочитал (если было возможно) договориться "полюбовно". Если племена соглашались признать верховенство Киева и откупались данью, то даже правители у них оставались прежними.

Присоединил до тех пор непобедимых вятичей (которые предпочитали воевать в своих непроходимых лесах), побил хазар, после чего взял Тьмутаракань. Несмотря на малочисленность своей дружины успешно воевал с болгарами на Дунае. Завоевал Андрианополь и грозил взять Константинополь. Греки предпочли откупиться богатой данью. На обратном пути погиб вместе с дружиной на порогах Днепра, будучи убит все теми же печенегами. Предполагается, что мечи и остатки снаряжения именно его дружины нашли при строительстве Днепрогэса.

Общая характеристика 1-го столетия

С тех пор как на Великокняжеском престоле воцарились первые правители Руси, эпоха постоянных смут и междоусобиц постепенно стала заканчиваться. Настал относительный порядок: княжеская дружина обороняла рубежи от наглых и свирепых кочевых племен, а те, в свою очередь, обязались помогать ратниками и платили дань на полюдье. Главной заботой тех князей были хазары: на ту пору им платили дань (не регулярную, при очередном набеге) многие славянские племена, что сильно подрывало авторитет центральной власти.

Другая проблема заключалась в отсутствии единоверия. На славян, которые покорили Константинополь, смотрели с презрением, так как в ту пору уже активно устанавливался монотеизм (иудаизм, христианство), а язычников считали едва ли не животными. Но племена активно сопротивлялись всем попыткам вмешаться в их веру. Об этом повествуют "Правители Руси" - фильм довольно правдиво передает реальность той эпохи.

Это вносило свою лепту в рост количества мелких неурядиц внутри молодого государства. Но Ольга, которая приняла христианство и начала способствовать и потворствовать строительству христианских храмов в Киеве, проложила путь крещению страны. Началось второе столетие, в котором правители Древней Руси сотворили еще немало великих дел.

Владимир Св. Равноапостольный (980-1015)

Как известно, между Ярополком, Олегом и Владимиром, которые были наследниками Святослава, никогда не было братской любви. Не помогло даже то, что отец еще при жизни определил для каждого из них свою землю. Кончилось тем, что Владимир уничтожил братьев и стал править единолично.

Правитель в Древней Руси, отбил у полков червонную Русь, много и отважно воевал против печенегов и болгар. Прославился как щедрый правитель, который не жалел золота для одаривания верных ему людей. Сперва он снес практически все христианские храмы и церкви, которые были построены при его матери, а немногочисленная христианская община терпела от него постоянные гонения.

Но политическая ситуация сложилась так, что страну нужно было приводить к единобожию. Помимо этого, современники говорят о сильном чувстве, которое вспыхнуло у князя к византийской царевне Анне. За язычника ее никто бы отдавать не стал. Так правители Древней Руси пришли к выводу о необходимости принять крещение.

А потому уже в 988 году состоялось крещение князя и всех его приближенных, а затем новая религия начала распространяться и среди народа. Василий и Константин, выдали Анну за князя Владимира. О Владимире современники отзывались как о строгом, жестком (порой даже жестоком) человеке, но любили его за прямоту, честность и справедливость. Церковь до сих пор превозносит имя князя по той причине, что он начал массово строить в стране храмы и церкви. Это был первый правитель Руси, принявший крещение.

Святополк (1015-1019)

Как и его отец, Владимир при жизни роздал земли своим многочисленным сыновьям: Святополку, Изяславу, Ярославу, Мстиславу, Святославу, Борису и Глебу. После того как отец умер, Святополк решил править самостоятельно, для чего издал приказ об устранении собственных братьев, но был выгнан из Киева Ярославом Новгородским.

При помощи польского короля Болеслава Храброго он смог вторично овладеть Киевом, но народ принял его прохладно. Вскоре он был вынужден бежать из города, а затем умер в пути. Его смерть - темная история. Предполагается, что он сам лишил себя жизни. В народных преданиях прозван "окаянным".

Ярослав Мудрый (1019-1054)

Ярослав быстро стал самостоятельным правителем Киевской Руси. Отличался большим умом, много сделал для развития государства. Строил много монастырей, содействовал распространению письменности. Его же авторству принадлежит "Русская правда", первый официальный сборник законов и уложений в нашей стране. Как и его предки, сразу раздал сыновьям наделы земли, но при этом строго наказал "жить в мире, козней друг другу не чинить".

Изяслав (1054-1078)

Изяслав был старшим сыном Ярослава. Первоначально правил Киевом, отличился как неплохой правитель, но с народом умел ладить не слишком хорошо. Последнее и сыграло свою роль. Когда он пошел на половцев и потерпел в том походе неудачу, киевляне его попросту выгнали, призвав на княжение его брата, Святослава. После того как он умер, Изяслав вновь вернулся в стольный град.

В принципе, он был весьма неплохим правителем, но на его долю выпали довольно непростые времена. Как и все первые правители Киевской Руси, он был вынужден решать массу непростых вопросов.

Общая характеристика 2-го столетия

В те века из состава Руси выделяется сразу несколько практически самостоятельных (наиболее могучее), Черниговское, Ростово-Суздальское (Владимиро-Суздальское впоследствии), Галицко-Волынское. Особняком стоял Новгород. Управляясь Вечем по примеру греческих полисов, он вообще смотрел на князей не слишком хорошо.

Несмотря на эту раздробленность, формально Русь все еще считалась самостоятельным государством. Ярослав смог раздвинуть его границы до самой реки Роси При Владимире страна принимает христианство, возрастает влияние Византии на ее внутренние дела.

Так, во главе вновь созданной церкви встает митрополит, подчинявшийся непосредственно Царьграду. Новая вера принесла с собой не только религию, но и новую письменность, новые законы. Князья в ту пору действовали сообща с церковью, строили много новых храмов, содействовали просвещению своего народа. Именно в это время жил знаменитый Нестор, являющийся автором многочисленных письменных памятников того времени.

К сожалению, все было далеко не так гладко. Вечной проблемой были как постоянные набеги кочевников, так и внутренние междоусобицы, постоянно раздиравшие страну, лишавшие ее силы. Как выражался Нестор, автор "Слова о полку Игореве", от них "стонет русская земля". Начинают проявляться просветительские идеи Церкви, но пока что народ плохо принимает новую религию.

Так начиналось третье столетие.

Всеволод I (1078-1093)

Всеволод Первый вполне мог остаться в истории как образцовый правитель. Он был правдив, честен, содействовал образованию и развитию письменности, сам знал пять языков. Но он не отличался развитым воинским и политическим талантом. Постоянные набеги половцев, мор, засухи и голод никак не способствовали его авторитету. Только лишь его сын Владимир, впоследствии прозванный Мономахом, удерживал отца на престоле (уникальный случай, между прочим).

Святополк II (1093-1113)

Был сыном Изяслава, отличался неплохим характером, но был на редкость безволен в некоторых вопросах, отчего удельные князья его не считали за Великого князя. Впрочем, властвовал он очень даже неплохо: прислушавшись к совету все того же Владимира Мономаха, на Долобском съезде в 1103 году уговорил своих оппонентов предпринять совместный поход на «окаянных» половцев, после чего в 1111 году те были наголову разбиты.

Воинская добыча была огромной. полоцких в той битве было убито почти два десятка. Эта победа громко разнеслась по всем славянским землям как на Востоке, так и на Западе.

Владимир Мономах (1113-1125)

Несмотря на то что по старшинству не он должен был занять Киевский престол, именно Владимира туда избирают единогласным решением. Такая любовь объясняется редким политическим и воинским талантом князя. Отличался умом, политической и воинской храбростью, был очень отважен в ратном деле.

Каждый поход на половцев считал праздником (половцы его взглядов не разделяли). Именно при Мономахе излишне ретивые в вопросах самостоятельности князья получают строгий укорот. Оставляет потомкам "Поучение детям", где рассказывает о важности честного и бескорыстного служения своей Родине.

Мстислав I (1125-1132)

Следуя заветам своего отца, он жил в мире со своими братьями и прочими князьями, но ярился при одном намеке на непокорность и стремлении к междоусобице. Так, князей половецких он в гневе изгоняет из страны, после чего те вынуждены спасаться от недовольства правителя в Византии. Вообще многие правители Киевской Руси старались без нужды не убивать своих врагов.

Ярополк (1132-1139)

Известен своими искусными политическими интригами, которые в конечном итоге плохо обернулись по отношению к "мономаховичам". В конце своего правления решает передать престол не своему брату, а племяннику. Дело едва не доходит до смуты, но на престол все же восходят потомки Олега Святославовича, "олеговичи". Ненадолго, впрочем.

Всеволод II (1139-1146)

Всеволод отличался неплохими задатками правителя, правил мудро и твердо. Но он захотел передать престол Игорю Олеговичу, закрепив положение "олеговичей". Но киевляне не признали Игоря, он был вынужден принять монашеский постриг, а потом и вовсе был убит.

Изяслав II (1146-1154)

Зато жители Киева с восторгом приняли Изяслава II Мстиславовича, который своими блестящими политическими способностями, ратной доблестью и умом живо напоминал им своего деда, Мономаха. Именно он ввел оставшееся с тех пор непререкаемым правило: если жив дядя в одном княжеском роде, то племянник получить его престол не может.

Был в страшной вражде с Юрием Владимировичем, князем Ростово-Суздальской земли. Его имя ничего не скажет многим, но впоследствии Юрия прозовут Долгоруким. Изяславу дважды приходилось бежать из Киева, но до самой смерти он так и не отдал престол.

Юрий Долгорукий (1154-1157)

Юрий наконец-то получает доступ к Киевскому престолу. Пробыв на нем всего три года, он многого добился: смог замирить (или покарать) князей, способствовал объединению раздробленных земель под сильной властью. Впрочем, вся его работа оказалась бессмысленной, так как после смерти Долгорукого грызня между князьями вспыхивает с новой силой.

Мстислав II (1157-1169)

Именно разруха и свары привели к тому, что на престол взошел Мстислав II Изяславович. Он был неплохим правителем, но отличался не слишком хорошим нравом, а также потворствовал княжьим междоусобицам ("разделяй и властвуй"). Из Киева его выгоняет Андрей Юрьевич, сын Долгорукого. Известен в истории под прозвищем Боголюбского.

В 1169 году Андрей не ограничился изгнанием злейшего врага своего отца, попутно спалив Киев дотла. Так он заодно отомстил и киевлянам, которые к тому времени приобрели привычку изгонять князей в любое время, призывая к себе на княжество любого, кто пообещал бы им "хлеба и зрелищ".

Андрей Боголюбский (1169-1174)

Как только Андрей завладел властью, он сразу перенес столицу в свой любимый город, Владимир на Клязьме. С тех пор главенствующее положение Киева сразу стало ослабевать. Ставший под конец жизни суровым и властным, Боголюбский не хотел мириться с самодурством многих бояр, желая основать самодержавную власть. Многим это не понравилось, а потому Андрея убили в результате заговора.

Так что сделали первые правители Руси? Таблица даст общий ответ на этот вопрос.

В принципе, тем же самым занимались все правители Руси от Рюрика до Путина. Таблица вряд ли может передать все те тяготы, которые перенес наш народ на сложном пути становления государства.

- Достигнуты высочайшие в истории России темпы роста населения, экономики, промышленности и строительства железных дорог.

- Введение в 1894 году (в полной мере с 1906 года) казённой винной монополии, благодаря которой не пришлось повышать налоги. В 1913 году винная монополия принесла в бюджет 30 % всех доходов.

- В Нижнем Новгороде проведена крупнейшая выставка в истории Российской Империи (1896).

- Начало российского автомобилестроения (1896), созданы автомобильные войска .

- Первая всеобщая перепись населения России (перепись 1897 года).

- Денежная реформа 1895-1897 годов , введён золотой рубль .

- Построены первые крупные электростанции в России (с 1897 года).

- По инициативе Николая II созваны Гаагские конференции мира (1899 и 1907), на которых были приняты международные конвенции о законах и обычаях войны, отдельные решения которых действуют по сей день.

- Союзный договор между Российской империей и Китаем (1896) и Русско-китайская конвенция (1898) , строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) , а также Южно-Маньчжурской железной дороги и порта Порт-Артур на Ляодунском полуострове, временное распространение зоны влияния России вплоть до Жёлтого моря.

- Построен второй по силе в мире военно-морской флот (начало 1900-х годов).

- Принятие в 1905 году Высочайшего Манифеста об усовершенствовании государственного порядка , который фактически стал первой российской конституцией, и учреждение Государственной Думы . Введение в стране свободы слова и печати, стачек, собраний, союзов. Разрешение создания политических партий.

- Улучшение положения рабочих и крестьян. Снятие выкупных платежей с крестьян. Введение социального страхования для рабочих, уменьшение длительности рабочего дня на заводах , усовершенствование рабочего законодательства,

- Подавлена революция 1905-1907 годов , временно разгромлен революционный терроризм.

- Аграрная реформа 1906-1913 гг. Масштабные землеустроительные работы, способствование переходу земли в собственность крестьян. Бесплатная раздача земель для крестьян на Дальнем Востоке. В итоге почти 90 % сельскохозяйственных земель стали принадлежать крестьянам.

- Основание полноценного боевого подводного флота России (1906).

- Начало русской авиации и военно-воздушного флота (1910) .