Пользовательского поиска

Проблемы КАК

, как * * * , как, * * * как, *** как

директор ССРЯ

По степени сложности оформления слова «КАК» запятыми в предложении а оно может быть наречием , частицей , союзом , союзным словом и существительным множественного числа ему нет равных в русском языке.

И как часто в головах учащихся возникает праведный гнев на тех узаконителей правил русского языка, которые всё ЭТО придумали!!!

Попробуем разобраться.

«КАК» наречие!

Когда «КАК» является наречием? А вот когда: если в вашем предложении его спокойно можно заменить следующими выражениями, данными курсивом :

Вот как (каким образом

) надо это наливать стаканами!

Как (в какой степени/насколько

) долго это тянется, однако!

Как (до какой степени/до чего

) дышится-то

Лепота-а!

Как (когда

) вернусь, она у меня получит!

Нельзя ли как (как-нибудь

) подешевле?

Наречия не выделяются запятыми просто так: если они не являются частями более сложной грамматической конструкции, в которых запятая полагается по другим правилам.

Запоминаем: если «как» можно спокойно заменить вышеперечисленными выражениями, то наречие «КАК» НИКОГДА не выделяется запятой. Ни слева, ни справа.

«КАК» частица!

Когда «КАК» является частицей? А когда эмоции переполняют, но одновременно частицу можно заменить на другую частицу. К примеру, «ну ты даёшь!», «во блин!» или просто «блин» и тому подобное.

Смотрим примеры и запоминаем:

Как?! Ты опять пришёл? (праведный гнев

)

Как? (простой переспрос, не расслышал

)

Как денег нет? (сложный переспрос

)

Щас как дам! (намёк после сложного переспроса

)

Как ныне сбирается вещий Олег

(поэтическое

)

«КАК»-частица тоже не выделяется запятыми.

«КАК» союз!

Придётся для начала вспомнить, а что такое союз ? Честно поискав в словарях определение этой малопонятной, но весьма важной в грамматике части речи, вот что обнаружили: «Служебное неизменяемое слово, служащее для соединения слов и предложений». Есть и более сложное для восприятия определение: «Союз это служебная часть речи, связывающая однородные члены простого предложения и простые предложения сложного предложения, а также выражающая отношения между этими синтаксическими единицами». Запомним пока, что либо связь, либо отношения.

Следующее в этом непростом союзе это то, что он может быть просто «КАК», а может быть составной частью другого союза, к примеру: «ТАК КАК». Словосочетание же «КАК ЖЕ ТАК» разделяется на союз «КАК», частицу «ЖЕ» и союз «ТАК» (который, в свою очередь, может быть не только союзом, но и местоимением и наречием!). Не устали?

Таким образом, если вы решили писать правильно, следует научиться выделять союз «КАК» из сонма прочих «КАК», союзами не являющихся. Ибо в этом корень подавляющего количества ошибок в правописании.

Примеры правописания союза «КАК»:

Устал я, как собака! (В данном случае надо обратить внимание на то, что запятая перед «КАК» ставится!)

Устал как собака! (В данном случае надо обратить внимание на то, что запятая перед «КАК» НЕ ставится!)

Разница между этими двумя похожими предложениями в том, что лингвисты придумали следующее правило: если союз «КАК» идёт перед просто предложением или просто словосочетанием или просто словом, то запятая ставится. Если же союз «КАК» предваряет сравнительный оборот, то запятая не ставится. Понятно?

Второй ещё один пример, поясняющий эту немыслимую сложность:

Он сидит как на иголках! (Имеется в виду, что дёргается, в данном случае «как на иголках» сравнительный оборот и его можно спокойно заменить, к примеру, словом «беспокойно», «нервно»!)

Он сидит, как на иголках! (Имеется в виду на острых предметах, сравнительного оборота нет и в помине «как на иголках» можно заменить в данном случае на острых предметах, реальных, острых предметах!)

В принципе вот и все правила, относительно проставления запятых перед союзом «КАК»: сумеете определить, что следует после него сравнительный оборот или пояснение поставите/не поставите запятую правильно. Не сумеете будете бродить в потёмках ещё долго!

Все остальные виды употребления «КАК» (кроме мн. числа родительного падежа имени существительного, которое мы бы не хотели здесь даже упоминать!) относятся к тем видам, которые характеризуют «КАК», как союзное слово. Т. е. присоединяет придаточные образа действия, придаточные дополнительные, придаточные времени, другие придаточные.

Чтобы чётко отличать придаточные от не придаточных, а, уж тем более, от остальных видов предложений, вам придётся пройти краткий курс синтаксиса (т. е. способов соединения слов в словосочетания и предложения, особого раздела грамматики) русского языка. После прохождения которого вы обнаружите, что в этом самом синтаксисе в отношении «КАК» нет не только порядка, но и чего-то мало-мальски похожего на порядок. Есть лишь предпосылки установления какой-то видимости порядка. Разумеется, с весьма красноречивыми исключениями.

Поэтому рекомендации наши следующие (ну раз наукой это ещё точно не установлено!): научитесь отличать придаточные предложения, вводимые союзным словом «КАК», от сравнительных оборотов и запомните, что первые выделяются запятыми, а вторые не выделяются.

Все остальные случаи каверзны, не объяснены и их надо просто запоминать. Либо обращаться к специалистам. Которые, в свою очередь, могут вам дать взаимно противоположные ответы.

Немного примеров для завершения.

Дом как дом. Волосы чёрные, как смоль. Скажи, как это получилось. Сделай так, как надо. У тебя в доме как в аду. Ты как есть дурачок. Эти башмаки мне как раз.

Если вы увидели внутреннюю логику честь вам и хвала. Мы её не видим. А между тем, именно так поданы примеры в словарях и справочниках.

А цитату отсюда: http://orel.rsl.ru/nettext/russian/granik/sekr_punkt/05.htm невозможно не привести:

Цитируем:

Например, в предложении Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка

запятая обязательно нужна, а в предложениях Был лес как сон

и Снег как сон

запятую ставить ни в коем случае не следует, потому что в первом предложении она отделяет сравнительный оборот, а в других нет оборота.

Был лес как сон нет сравнительного оборота???

Частицы не имеют лексических значений (и этим отличаются от знаменательных частей речи) и не выражают грамматических отношений между словами и предложениями (и этим отличаются от служебных частей речи).

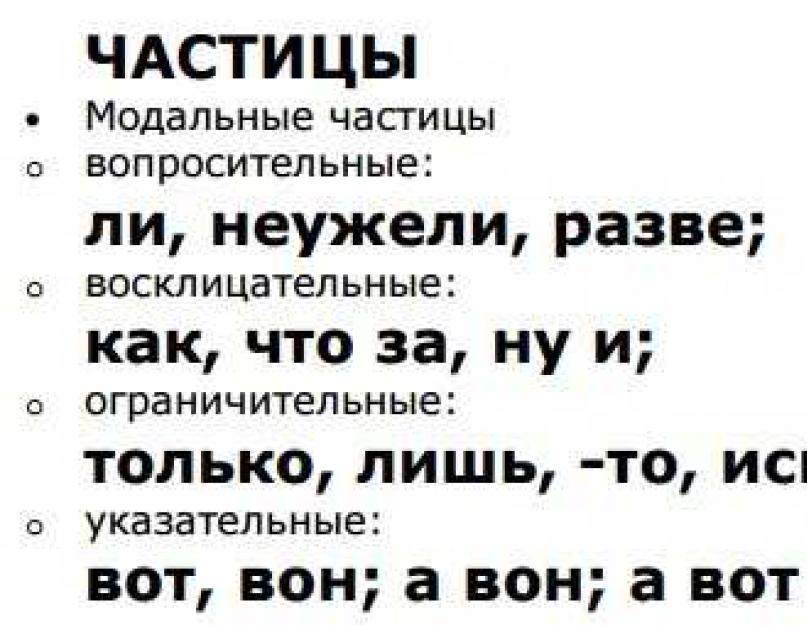

Частицы бывают:

Усилительными (же, даже, то, и, ни, ведь, уж и др.)

Ограничительными (лишь, только и др.)

Указательными (вот, вон, это)

Вопросительными (ли, разве, неужели, ужели, а)

Восклицательными (что за, как и др.)

Отрицательными (не, вовсе не, далеко не, отнюдь не)

Формообразующие частицы, служащие для образования форм слов и новых слов, занимают промежуточное положение между служебными словами и приставками и суффиксами:

1) частицы бы, пусть, пускай, да, -ка, было , служащие для выражения наклонений или оттенков наклонений в глаголах;

2) неопределённые частицы: -то, -либо, -нибудь, кое- ;

3) отрицательная частица «не» служит не только для выражения отрицания, но и для образования слов с противоположным значением. В этом случае она выступает в функции приставки:

друг – недруг, весёлый – невесёлый, умно – неумно.

Раздельное написание частиц

1) Частицы бы (б), же (ж), ли (ль) пишутся раздельно:

почитал бы, если б, здесь же, какой же, однако же, однако ж, навряд ли, едва ль.

Правило не распространяется на те случаи, когда указанные частицы входят в состав слова: чтобы, также, тоже, неужели, или и др.

2) Частицы ведь, вон, вот, даже, мол пишутся раздельно:

так ведь, вон там, вот так, даже он; принес, мол .

Дефисное написание частиц

1) Через дефис пишутся частицы -де, -ка, кое- (кой-), (-кась - диал.), -либо, -нибудь, -с, -тка, -тко, -то :

вы-де, она-де, на-ка, нате-ка, посмотрите-ка, кое-кто, кой-что, кто-либо, какой-нибудь, откуда-нибудь, да-с, ну-тка, гляди-тко, где-то, когда-то, что-то.

Частица -де (разговорная) употребляется при передаче чужой речи, а также в значении глагола говорит (говорят) и в значении частиц «дескать», «мол»:

А коль увижу-де, что казнь ему мала, повешу тут же всех судей вокруг стола.

Мой земляк обратился на привале к командиру: так и так, - отлучиться разрешите, дескать, случай дорогой, мол, поскольку местный житель, до двора подать рукой.

2) Частица дескать (разг.) образовалась путем слияния двух слов: де и сказать.

3) Частица -с (произведена от слова сударь) придает оттенок подобострастия, угодливости:

Чацкий. Взманили почести и знатность?

Молчалин. Нет-с, свой талант у всех…

Чацкий. У вас?

Молчалин. Два-с: умеренность и аккуратность.

Если между частицей кое- (кой-) и местоимением есть предлог, то все сочетание пишется раздельно :

кое от кого, кое на чем, кой у кого, кое с чьим .

4) Частица -таки ("все же", "однако же", "тем не менее", "в самом деле", "в конце концов") пишется через дефис:

после глаголов - уговорили-таки, явился-таки;

после наречий - верно-таки, долго-таки, опять-таки, снова-таки;

после частиц - все-таки, довольно-таки, неужели-таки, прямо-таки.

В остальных случаях частица таки пишется раздельно:

Секретарь, хотя и чувствовал свое слабое недовольство, все-таки радовался наличию таких старушек в активе района.

Но хоть и велик был соблазн, я таки успел себя побороть.

5) Частица -то присоединяется дефисом к местоимениям и наречиям как для выражения неопределенности, так и для придания высказыванию эмоциональной окраски:

А отчего ж это у тебя сердце-то испортилось?

Заметь 1 . Раздельно пишется сочетание как то ("а именно") перед перечислением однородных членов:

В смешанных лесах встречаются разнообразные деревья, как то: береза, осина, кедр, сосна.

Заметь 2 . Если частица "-то" оказывается внутри сложного слова, пишущегося через дефис, то дефис ставится перед частицей, а после нее опускается:

Крест-то накрест перевяжи (сравним: крест-накрест);

Точь-то в точь, да не в этом дело (сравним: точь-в-точь).

Заметь 3 . Если частица, которая пишется через дефис, стоит после другой частицы, то дефис не пишется:

все ж таки, где же нибудь; с кем, мол, де так не бывает (сравним: все-таки, с кем-де, мол, так не бывает).

Исключение : перед частицей -с дефис сохраняется: Не откушаете ли-с?

Частицы «не» и «ни» - в следующем посте.

Частица - одна из служебных частей речи. Она вносит в предложение дополнительные оттенки значений в слова , словосочетания и предложения, а также может образовывать формы слов. Главная роль частиц (общее грамматическое значение) — вносить дополнительные оттенки в значения других слов, групп слов или предложений. Частицы уточняют, выделяют, усиливают те слова, которые необходимы для более точного выражения содержания: «Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало .» (Пушкин А.С. ) Уж — частица с усилительным значением .

Частицы возникли позднее других частей речи. По происхождению частицы связаны с разными частями речи: с наречиями (лишь, только, едва, уж, прямо и др.); с глаголами (пусть, пускай, давай, дай, было, бы, ведь, вишь и др.); с союзами (а, да, и, же и др.); с местоимениями (все, оно, что за, то, это, себе и др.), с междометиями (вон, ну и др.). Некоторые частицы не связаны с другими частями речи по происхождению: вот, ли, -ка и др.

В русском языке частиц немного. По частоте употребления они находятся в первой сотне самых используемых слов (так же, как и предлоги, союзы и некоторые местоимения). В эту сотню самых частотных слов входит 11 частиц (не, же, вот, только, ещё, уже, ну, ни, даже, ли, ведь ).

По своему строению и функциям частицы сближаются с наречиями, союзами и междометиями.

Частицы отличаются от знаменательных частей речи тем, что не имеют лексических значений, поэтому частицы и не являются членами предложения, но могут входить в состав членов предложения. От предлогов и союзов частицы отличаются тем, что не выражают грамматических отношений между словами и предложениями,т.е. частица никогда ничего не связывает.

При синтаксическом разборе частица выделяется вместе с тем словом, к которому относится или не выделяется вообще.

В науке о русском языке не существует единого мнения по классификации частиц. У разных авторов классификации могут различаться.

Частицы делятся на 3 категории - смысловые

, отрицательные

и формообразующие

.

К формообразующим относятся частицы давайте, да, давай, бы, б, бывало, пусть, пускай

. В отличие от смысловых частиц, формообразующие частицы входят в состав глагольной формы и того же члена предложения, что и глагол: Я бы не знал, если бы он не рассказал.

Частица - одна из служебных частей речи. Она вносит в предложение дополнительные оттенки значений, а также может образовывать формы слов.

Формообразующие частицы : пусть, пускай, да, давайте -- образуют вместе с глаголом форму повелительного наклонения, например: пусть бегут, давайте мириться, да будет мир.

Частица бы образует форму условного наклонения глагола: хотел бы, сказал бы, отправилась бы.

Частицы, вносящие различные смысловые оттенки, подразделяются на

утвердительные (да, так, точно, ну да),

отрицательные (не, ни),

вопросительные (неужели, ли, разве, а, что ли),

сравнительные (как, словно, будто, точно, как будто, вроде, как бы),

усилительные (даже, еще, ведь, уже, все, всё-таки, просто, прямо),

указательные (вон, это, вот),

уточняющие (именно, как раз, подлинно, ровно),

выделительно-ограничительные (лишь, только, хоть, всего, исключительно),

восклицательные (что за, то-то, как, ну и, ведь),

выражающие сомнение (вряд ли, едва ли).

Смысловые и отрицательные частицы представлены ниже в форме таблицы

| Частицы | Оттенки значения | Примеры употребления |

| не, ни, вовсе не, далеко не, отнюдь не | отрицание | Он далеко не такой щедрый как казалось |

| неужели, разве, ли (ль) | вопрос | Неужели ты не замечаешь этого? |

| вот, вон, это | указание | Возьми вот эту книгу |

| именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь | уточнение | Он точь-в-точь как его дедушка |

| только, лишь, исключительно, почти, единственно, -то | ограничение, выделение | Мы лишь раз его видели |

| что за, ну и, как | восклицательные | Ну и огромная собака у вас! |

| даже, же, ни, ведь, уж, всё-таки, ну | усиление | Даже и не думай про это |

| едва ли, вряд ли. | сомнение | Едва ли у тебя получится |

От междометий надо отличать частицы О, НУ, АХ, ОХ

и др., используемые для выражения усилительного оттенка, которые (в отличие от междометий) не выделяются запятыми (и не акцентируются).

Среди следует выделять частицы. Примеры их в русском языке достаточно многочисленны. Трудность состоит в том, что они могут выполнять несколько функций, также частицы нередко переходят в Разберем, каким образом представлены эти частицы в русском языке, примеры помогут в этом.

Понятие

Что же такое частица? Это особая служебная часть речи, которая призвана передавать дополнительные смысловые или эмоциональные оттенки как всему предложению в целом, так и конкретному слову. Также они обладают еще одной важной функцией: участвуют в образовании форм слов.

Разберем два предложения, в которых употреблены частицы. Примеры следующие:

- Только она может мне помочь выполнить эту тяжелую работу.

- Пусть поскорее заканчивают с этим заданием и переходят к следующему.

Если в первом предложении частица только усиливает местоимение она , придает слову значение выделения, исключительности, то во втором частица пусть выполняет совсем другую функцию - участвует в образовании повелительного наклонения: пусть заканчивают, пусть переходят.

Синтаксическая роль

Так же как и другие служебные слова (предлоги и союзы), частицы не несут синтаксической нагрузки, выделять их как член предложения ошибочно. Единственное исключение - их формообразующая роль. В таком случае частица указывается с тем членом предложения, к которому примыкает.

- Не с тобой ли мы вчера встретились в автобусе? (Дополнение не с тобой включает в себя частицу не. )

- Пускай ярче сверкают огни. (Сказуемое в повелительном наклонении пускай сверкают включает частицу пускай .)

Сравним с предложениями, где есть не Примеры:

- Разве ты сегодня должен дежурить по классу? (Вопросительная частица разве не несет синтаксической нагрузки.)

- Как же красиво море на рассвете! (Восклицательная частица как же не является членом предложения.)

Основные функции

Разберемся, в образовании каких форм используется эта часть речи (частица). Примеры помогут в этом.

- Повелительное наклонение глагола. Это частицы: пусть (пускай), давай, да . (Давай поскорее приступай к своим обязанностям. Да начнется торжество!)

- Условное наклонение глагола. Здесь используется частица бы (б) . (Если бы только вернуть все назад. Пришла б ты ко мне, управились бы намного быстрее.)

- Для того чтобы образовать степень сравнения имени прилагательного или наречия, также используются частицы. Примеры: более высокий, менее глубокий, самый красивый; более интересно, менее широко.

- Ряд лингвистов выделяет некоторые (примеры их приведем в этом пункте) как участвующие в образовании неопределенных местоимений: то, либо, нибудь, кое (кое-кто, где-нибудь, кто-либо, какой-то). Однако классическая наука все же выделяет их в качестве суффиксов и приставки (кое-).

Передаваемые значения

Гораздо более разнообразны Примеры помогут доказать, что с помощью этих служебных слов можно передать различные эмоциональные и смысловые оттенки.

Выделяют несколько групп таких частиц:

- Вопросительные. Неужели, разве, ли (ль ) указывают на вопрос. (Неужели так сложно выполнить простое поручение? Разве я говорила, что приеду после обеда? Ты ли стоял за тем деревом?)

- Восклицательные. Как, что за говорят о восхищении или негодовании. (Как замечательно прийти домой после рабочего дня! Что за прекрасное утро! Что за непослушный ребенок! Как можно так ужасно приготовить суп!)

- Указательные. Вот, вон используются, когда необходимо привлечь внимание слушающего к какому-либо конкретному предмету. (Вот этот дом. Ему более тысячи лет. Вон, посмотрите, клин журавлей.)

- Усилительные: даже, ведь, все-таки, же, то . Их используют для того, чтобы эмоционально усилить конкретное слово. (Даже маленький ребенок знает, что нужно мыть руки после улицы. Ведь я предупреждал, что здесь можно ошибиться. Все-таки ты непоправимый романтик. Аня же пошла в лес через чащобу. Мне-то ли не знать, как тяжело учиться и работать!)

- Уточняющие: точно, именно, как раз - используются для обозначения конкретных предметов и явлений. (Это было точно то платье, которое еще вчера висело на витрине. Именно это я и пытаюсь до вас донести. Как раз Павел и должен это знать.)

- Передающие сомнение: вряд ли, едва ли . (Вряд ли найдется человек, способный нам помочь. Едва ли он справится с таким сложным тестом.)

- Отрицательные частицы: не, ни . Примеры их использования более подробно разберем ниже. Здесь только скажем, что отрицание они передают по-разному.

Отрицание с помощью не и ни

Больше всего трудностей вызывают именно отрицательные частицы. Сложность заключается в том, что они употребляются в различных речевых ситуациях. Так, частица не используется, когда необходимо передать отрицания предложения в целом. (Не говори со мной в таком тоне! Я не могу не пойти на эту встречу. )

Другое дело - частица ни . Она призвана усилить уже существующее отрицание. Другими словами, она всегда употребляется совместно с не , придавая ей дополнительное значение. Кстати, вместо частицы не может быть равноправное слово нет. (На небе нет ни облачка, ни тучки. Я не пойду ни в магазин, ни в гости - хочу остаться дома.) Слово нет , которое является сказуемым, может опускаться, его легко можно восстановить из контекста. (В доме ни души. Ср.: В доме нет ни души.)

Частица ни может принимать и усилительное значение. (Куда ни гляну - везде радуются первому солнцу.) В таких случаях служебное слово используется в придаточных предложениях вместе с например, кто, что, откуда, где.

Правописание не и ни

Когда же писать не , а когда ни ? Ответ прост: попробуйте «выкинуть» спорную частицу из предложения. Если смысл не изменится - нужно употребить ни , в противном случае - не. (Какую бы книгу я ни читала, везде встречаю героев, похожих на своих близких.) Если убрать предложения останется тем же, грамматически оно не пострадает.

(Кто не готовился к экзаменам, сдал их очень плохо.) Если убрать частицу, смысл предложения изменится на противоположный. Необходимо употребить не .

Также следует помнить, что в восклицательных предложениях вместе с частицей только всегда пишется не. (Где он только не искал пропажу - все бесполезно!)

Дьяченко С.В.

младший научный сотрудник

ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН

Как узнать частицу в предложении

Что такое частица? Как мы знаем из морфологии, частица – это служебная часть речи, которая помогает выразить разные оттенки значения. Но как именно участвуют частицы в изменении оттенков нашей речи?

Формообразующие частицы помогают нам образовать новые формы слов, например, условное или сослагательное наклонение глаголов: Я бы хотел побывать во Флоренции. Эти формы обозначают особые отношения говорящего с окружающим миром: его пожелания и мечты, чаяния, потребности, просьбы и приказы, оценки предметов и событий.

*Вспомните, что формообразующие частицы могут образовать также повелительное наклонение глаголов и степени сравнения прилагательных и наречий. Найдите в предложениях частицы и объясните их роль в каждом случае:

1. Концерт получился более продолжительным, чем хотели организаторы, так как артистов часто вызывали на бис.

2. Пусть этот год принесёт всем нам радость и успех!

3. Если бы я умел играть на фортепиано, я бы каждый вечер играл Шопена.

4. Это был самый красивый закат, который я видела в жизни.

5. Учитель сказал, что моё сочинение о Лермонтове вышло менее интересным, чем сочинение о Пушкине.

6. Да здравствует солнце, да скроется тьма!

7. Я бы с удовольствием показал Вам это письмо, да не могу.

8. На этот раз студент был более внимательным при подготовке и допустил в работе меньше ошибок.

9. «Скажи отцу, пусть возьмёт билеты не в бельэтаж, а в партер», – попросила мама.

10. Самым ужасным было то, что вместе с ключом пропала возможность достать из почтового ящика новенький журнал о путешествиях.

11. После командировки господин N стал выражаться ещё более высокопарно, чем раньше.

Конечно, кроме формообразующих частиц, существуют и более яркие, более понятные для нас частицы – смысловые . Они помогают выразить нам чувства и эмоции, которые связаны с предметом разговора: неуверенность и сомнение в чьих-то словах, удивление или безразличие. Кроме того, эти частицы помогают упорядочить информацию: они выделяют предмет, указывают на него, уточняют информацию или усиливают значение. Например, предложение Здесь всегда будет лето мы можем изменить с помощью частиц так, что получим совершенно разные значения (подумайте, какие):

Не всегда здесь будет лето.

Пусть всегда здесь будет лето .

А здесь всегда будет лето .

Разве здесь всегда будет лето?

Здесь же всегда будет лето .

А здесь всегда будет лето…

Итак, смысловые частицы помогают нам ненавязчиво выразить разные чувства и мысли и притом не привлекают к себе внимания – на то они и частицы ! Но кроме скромных маленьких частиц в предложениях действуют и другие части речи, призванные оформлять синтаксические связи и выражать эмоции. Как отличить частицу от союза, предлога или междометия?

Союз всегда связан с частями одного целого: он встречается при однородных членах или при частях сложного предложения. Именно поэтому у союза есть своё место в предложении, и он не может «бегать» по предложению туда и сюда: Если вы напишете диктант хорошо, мы на следующем уроке посмотрим фильм. Мы не можем перенести условный союз «если» в конец: *Вы напишете диктант хорошо если, мы посмотрим фильм – звучит комично и непонятно, не по-русски, как говорится. Частица, в отличие от союза, не так сильно зависит от соотношения частей, начала и конца предложения. Она может перемещаться свободнее, как частица «бы», или вместе со словом, к которому привязана: Какой-то мальчик подарил ветерану цветы. – Ветерану цветы подарил какой-то мальчик.

Как вы заметили, связь частицы со словом часто приводит к написанию через дефис или даже слитно – так возникают отрицательные приставки «не-» и «ни-»:

Я просила подать мне не большую сумку, а маленькую зелёную сумочку. – Я подал ей небольшую зелёную сумочку.

Предлог связан с падежами имён существительных и используется только при них. Мы не можем оторвать предлог от существительного и перенести его в другую часть предложения, как не можем и обозначить эмоцию или идею, которую предлог выражает: В течение пяти лет Олег усердно занимался музыкой.

Междометие по своим функциям очень близко стоит к частице: эта часть речи также выражает наши эмоции, тайные движения души и реакции на происходящее. Различить частицы и междометия поможет проверка на связь с другими членами предложения: обычно частица связана с остальным предложением, а междометие можно выделить в отдельное восклицание: Ах, как давно я не была в театре ! – Ах! Как давно я не была в театре !

! Запомните: если мы встретим предложение, состоящее из одного слова, выражающее сомнение или иронию, нам следует быть внимательными:

Я сегодня получил пятерку за диктант. – Неужели?

Мы же собирались сегодня в кино. – Разве?

* Подумайте, какой частью речи являются в этих предложениях слова неужели и разве . Ответ вы найдёте в конце статьи.

Задание. Найдите в предложениях предлоги, союзы, частицы и междометия. Объясните роль этих частей речи.

1.По прошествии многих лет история эта обросла подробностями и стала более захватывающей, чем многие современные детективы.

2.Я говорю исключительно о тех биологах, которые предпочитают полевые исследования.

3.А хоть бы и испугался, как ты сможешь меня проверить?

4.Увы, время летит слишком незаметно для молодых людей!

5.Вдали от родной земли сердцу становится зябко и неуютно.

6.Что за странный человек наш сосед!

7.Ах, как прекрасно встать июньским утром и выйти в дышащий росою сад!

8.И почему я не догадался Вам позвонить!

9.Именно благодаря горизонтальной протяжённости Евразии древние люди смогли обмениваться своими изобретениями, семенами растений и одомашненными животными.

10. Матушка даже не вспомнила о словах, сказанных за обедом.

11. Я бы с радостью бросил всё и уехал исследовать пустыню, но не мог нарушить обещание.

Ответ (задание на определение части речи слов неужели и разве :

Эти слова являются в данных предложениях смысловыми частицами – предложения неполные, поэтому остальные члены опущены.