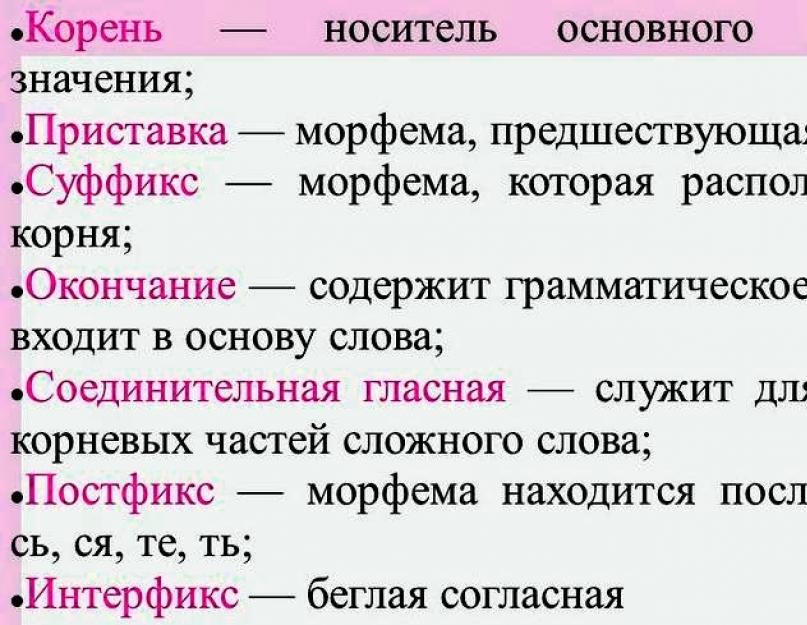

Слова состоят из минимальных (далее неделимых) значимых частей, называемых морфемами (от греч. morphe - форма): корней, приставок, суффиксов и окончаний. Учение о значимых частях слова (морфемах) называется морфемикой .

По своей роли, значению и месту в слове морфемы делятся на корневые и служебные (аффиксальные).

Окончание - изменяемая значимая часть слова, указывающая на связь слова с другими словами в предложении. Выражает значения: у именных частей речи и причастий - рода, числа и падежа; у глаголов в настоящем времени - лица и числа, в прошедшем времени - рода и числа.

Нулевое окончание - окончание, не выраженное звуками и обнаруживаемое при сравнении форм слова. Оно является показателем определённой грамматической формы. Например, нулевое окончание существительного ветер указывает на И. (В.) п. ед. ч. м. р.; нулевое окончание глагола говорил - на ед. ч. м. р.

Чтобы выделить окончание , следует изменять слово, т. е. склонять (имена) или спрягать (глаголы). Отделяя окончание, мы одновременно выделяем основу.

Основа

Основа - часть изменяемого слова без окончания, выражающая его лексическое значение: светл-ый, отвеча-тъ, работ-а .

Кроме корня, в состав основы могут входить приставка(-и) и суффикс(-ы).

Корень - главная неделимая часть родственных (однокоренных) слов, в котором заключено их общее лексическое значение (берег - бережок - береговой - прибрежный). Чтобы найти корень слова, нужно подобрать родственные слова. Так, слова вода, водяной, водный, водник, водица, подводный, надводный имеют общий корень -вод-. Такая группа однокоренных слов называется гнездом.

Приставка , или префикс (от лат. praefixus - прикреплённый спереди) - служебная морфема, стоящая перед корнем и служащая для образования новых слов или их грамматических форм. Например: дочитать, наверху, неповторимый .

Суффикс (от лат. suffixus - прикрепленный, приколоченный) - служебная морфема, стоящая после корня и служащая для образования новых слов или их грамматических форм. Например: плывущий, привыкать - привыкнуть, читатель.

Основа, равная корню, называется не производной (дом, окно, книга). Основа, которая включает также одну или несколько служебных морфем (суффиксов или приставок), называется производной (полёт, денек, справедливость).

Приставки и суффиксы могут быть словообразующими и формообразующими .

Словообразовательными (словообразующими) называются приставки и суффиксы, служащие для образования новых слов (утро - утренний, знают - знающий, правда - неправда ).

Формообразовательные (формообразующие) приставки и суффиксы служат для образования форм слов (нарисовать - форма совершенного вида глагола рисовать, чистейший - форма превосходной степени прилагательного чистый, писал - форма прошедшего времени глагола писать ).

В русском языке одни и те же приставки служат для образования слов разных частей речи (собеседник, состояться; признать, признак ), а большинство суффиксов служат для образования какой-либо одной части речи (-чик-, -ость и др. - имён существительных, -ск-, -н- и др. - имён прилагательных, -ова-, -ева-, -ива-, -ыва- и др. - глаголов, -о-, -е-, -ому-, -ему-, -и- и др. - наречий).

Знаменательные части слова, как противоположность фонеме.

Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А. Н., 1910.

МОРФЕМА

[< гр. morphe — форма] — лингв. минимальная значащая часть слова: корень или АФФИКС (ПРЕФИКС, СУФФИКС и др.); каждая м. выражает грамматическое и/или лексическое значение.

Словарь иностранных слов.- Комлев Н. Г., 2006.

(гр. morphe форма) лингв. минимальная значимая часть слова: корень и аффиксы (префикс, суффиксы и др.); напр, в слове полетели — 5 морфем, представленных соответствующими морфами: по- (префикс), -лет- (корень), -е- (суффикс), -л- (суффикс), -и (окончание); каждая м. выражает грамматическое и лексическое значение.

Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, 2009.

морфемы, ж. [от греч. morphe - форма] (лингв.). Значащая часть слова: корень, приставка или суффикс.

Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», 2007.

ы, ж.

(фр.

morphème <

греч.

morphe форма).

лингв.

Наименьшая значащая часть слова (корень, аффикс).

Морфемный

— относящийся к морфеме, морфемам.

Морфема (от др.-греч. μορφ? «форма») — мельчайшая значимая единица языка, выделяемая в составе слова и выполняющая функции словообразования и формообразования (словоизменения). Понятие морфемы в науку ввёл Иван Александрович Бодуэн-де Куртенэ. Если фонема неделима с точки зрения формы, то морфема неделима с точки зрения содержания.

Mорфема — двусторонняя единица, одна из её сторон — семантическая, то есть план содержания (означаемое), другая —фонетическая или графическая форма, то есть план выражения (означающее).

В большинстве концепций морфема рассматривается как абстрактная языковая единица. Конкретная реализация морфемы в тексте называется морфой или (чаще) морфом .

При этом морфы, представляющие одну и ту же морфему, могут иметь различный фонетический облик в зависимости от своего окружения внутри словоформы.

Так, в предложении «Я бегу, и ты бежишь, а он не бежит» морфема «бег-» представлена тремя морфами (бег- в бегу , беж- в бежишь и беж- в бежит ) и только двумя алломорфами (бег- и беж- ).

Соотношение между морфом, алломорфом и морфемой примерно такое же, как между фоном (звуком речи), аллофоном и фонемой. Важно понимать, что для того, чтобы два морфа относились к одному алломорфу, они не должны обязательно иметь полностью одинаковое звучание: должны быть лишь одинаковыми фонемный состав и ударение.

Варьирование плана выражения морфемы вынуждает некоторых теоретиков (а именно, И. А. Мельчук и Н. В. Перцова) сделать вывод, согласно которому морфема является не знаком, а классом знаков.

Так, в работах Н. В. Перцова утверждается, что «в обиходе, даже среди специалистов по морфологии, термин „морфема“ часто употребляется в значении морф » и что «иногда подобное неразличение в словоупотреблении проникает даже в публикуемые научные тексты». Н. В. Перцов считает, что «следует быть внимательным в этом отношении, хотя в подавляющем большинстве случаев из контекста ясно, о какой именно сущности — конкретно-текстовом морфе или абстрактно-языковой морфеме — идёт речь».

Типы морфем (классификация)

По обязательности наличия в слове: корневые (корни ) и аффиксальные (аффиксы ) .

Корневые (корни), обязательные

Корень — основная значимая часть слова. Является обязательной частью любого слова — не существует слов без корня (кроме редких вторичных образований с утраченным корнем типа русского «вы-ну-ть (префикс-суффикс-окончание)», хотя в искусственном эсперанто такие слова далеко не редкость, напр. aj-o — вещь (суффикс-окончание), ac-aj-o — гадость (суффикс-суффикс-окончание)).

Корневые морфемы могут образовывать слово как в сопровождении аффиксов, так и самостоятельно. Главная морфема — корень, без него не может существовать слово. От значения корня зависит лексическое значение слова. Именно в корне заключено значение, общее для всех однокоренных слов. Например, слова с корнем -бел- (беленький, белый, беловатый, белизна, побелить, побелка, белок, беломраморный, белоснежный) объединены значением «цвета снега или мела, светлый», а слова с корнем -черн-//-чёрн- (чёрненький, чернота, дочерна, чернеть, очернить, чернобровый, чернослив, чернозём) объединены противоположным значением — «цвета сажи, угля, тёмный».

Аффиксальные (аффиксы), необязательные

Аффикс — вспомогательная часть слова, присоединяемая к корню и служащая для словообразования и выражения грамматических значений. Не может самостоятельно образовывать слово (в русском языке) — только в сочетании с корнями. В отличие от некоторых корней (как, например, почтамт ,стеклярус ), не бывают единичными, встречающимися только в каком-то одном слове.

Классификация аффиксов

- По положению относительно корня

: (наибольшую распространённость в языках мира имеют первые два типа)

- префиксы — перед корнем. Традиционное название в русском языке — приставки . Отсутствуют в некоторых языках (напр., тюркские, финно-угорские) — все грамматические отношения выражаются постфиксами .

- постфиксы — после корня. Почти не употребляются в некоторых языках (напр., суахили семья банту, Центральная Африка) — используютсяпрефиксы . Явный перевес в использовании (по сравнению с префиксами) — в индоевропейских языках (напр., русский язык). Постфиксы, не являющиеся флексиями, обычно называются в русском языке суффиксами . Постфиксы в широком смысле, в свою очередь, подразделяются дальше, исходя из смешанных функционально-позиционных критериев, на окончания (флексии) и суффиксы. В русской грамматике выделяют ещё одну группу — постфиксы в узком смысле (также их называют частицами), которые называются возвратной морфемой, обычно стоящей после окончания. Выделяют 6 постфиксов: 3 глагольных: -ся/-сь, -те, -ка (скажи-те , смеяла-сь , посмотрите-ка ) и 3 местоименных -то, -либо, -нибудь ( что-нибудь , кто-то ).

- интерфиксы — служебные морфемы, не имеющие собственного значения, но служащие для связи корней в сложных словах (например, лоб-о -тряс );

- инфиксы — аффиксы, вставляемые в середину корня; служат для выражения нового грамматического значения; встречаются во многихавстронезийских языках (например, в тагальском: s um ulat "писать", ср. sulat "письмо");

- трансфиксы — аффиксы, которые, разрывая корень, состоящий из одних согласных, сами разрываются и служат «прослойкой» гласных средисогласных, определяя грамматическое значение слова (встречаются в семитских языках, в частности, в арабском), Akbar — самый большой, Kabir — бой, Kibar — большие. В арабском языке всего три гласные фонемы.

- конфиксы — комбинации префикса с постфиксом, которые всегда действуют совместно, окружая корень (как, например, в немецком слове ge -lob-t — «хваленый»);

- циркумфиксы — аффиксы, морфемы, которые ставятся и в начале, и в конце корня. В русском языке циркумфиксами являются «обрамляющие» глагольные частицы при- … -ся, до- … -ся и раз … ся например, в словах «припёрся», «дождался» и «расшумелся»

- По смыслу:

- «обычные» аффиксы — передают грамматическое и лексическое значение.

- флексии — передают реляционное (указывающее на связь с другими членами предложения) значение. Являются словоизменяющими аффиксами. В русском языке обычно называются — окончания (так как являются исключительно постфиксами), однако в языках банту и некоторых других языках являются исключительно префиксами, а в некоторых могут быть как префиксами, так и постфиксами.

- Что такое морфема?

- Перечислите морфемы, имеющиеся в основе слова. Как отделить окончание от основы слова?

- Что такое нулевое окончание?

- Что такое однокоренные слова?

- Что такое варианты морфем?

9 . Прочитайте словосочетания. Сочетаются ли прилагательные с существительными из другой колонки? Почему?

Выделите морфемы, благодаря которым образованы однокоренные слова с различным лексическим значением. Приведите примеры однокоренных слов с разными приставками, суффиксами.

Порядок морфемного разбора слова

- Окончание и основа; значение окончания.

- Приставка (приставки), суффикс (суффиксы); значение приставки и суффикса (если оно ясно).

- Корень; подобрать однокоренные слова.

Образец письменного разбора

10 . Заполните таблицу данными ниже словами.

Заоблачный, перелесок, сбережём, выросли, резьба, безбрежный, надпись, неловкий.

11 . Прочитайте выразительно. Какова основная мысль стихотворения? Выпишите по два-три изменяемых слова, основа которых состоит из 1) корня, 2) корня и суффикса, 3) приставки, корня и суффикса. В выписанных словах обозначьте основу и её части, окончание.

Отечество моё Россия

Маленькие станции России

Маленькие станции России,

Полевые, к северу лесные,

С тополиной 2 вьюгой 2 по весне,

Золотые осенью, зимою

В голубых сугробах под луною,

Примут поезд,

Промелькнут 2 в окне -

И земля покажется красивей,

Потому что за спиной всегда

Маленькие станции России

На пути в большие города.

(А. Чепуров.)

12 . Запишите под диктовку текст упр. 11. Подчеркните в приставках и в корнях слов орфограммы.

13 . Какова основная мысль текста? Как называют человека, беззаветно любящего свою Родину? Спишите. Подчеркните известные вам орфограммы-буквы.

Отечество моё Россия

Мещора

На первый взгляд Мещора - это тихая и немудрая земля под неярк..м небом. 5 Но чем больше узн..ёшь, тем всё больше, почти до бол., в сер..це начина..шь любить эту обыкновенную землю. И если придёт(?)ся защищать свою стр..ну, то где-то в глубине сер..ца я буду знать, что я защ..щаю и этот кл..чок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрач(?)но на вид оно ни было,- этот лесной з..думчивый край, любов.. к которому (не)забудет(?)ся.

(К. Паустовский.)

14 . Какова основная мысль текста? Какие слова помогли писателю передать свежесть и тишину утра? Озаглавьте текст. Спишите, деля его на два-три абзаца. Подчеркните известные вам орфограммы в корнях слов, корни обозначьте. Над какими видами орфограмм вы работали?

бирюзовый

С утра было светло и тихо. Низкое солнце блестело ослепительно. Белый, холодный туман затоплял 2 реку. Белый дым таял в солнечных лучах над крышами изб и уходил в бирюзовое небо. 4 На полянах, в солнечном блеске, сверкали паутины и неподвижно рдели светло-золотые клёны. Резкий крик дроздов иногда нарушал тишину. Листья, пригретые солнцем, слабо колеблясь, падали на тёмные, сырые дорожки. Сад пустел и дичал; далеко виден был в нём полураскрытый, покинутый шалаш садовника.

(И. Бунин.)

15 . Заполните таблицу «Буквы ё, о, е после шипящих и ц в корнях и окончаниях слов» данными словами, обозначая в них орфограммы на месте пропусков. Какие слова вы не выписали? Почему? Выпишите их отдельно. Над какими видами орфограмм вы работали?

Ш..рстка, ц..линдр, стереж..т, щ..лкать, на свеж..м воздухе, ц..ган, ш..лковый, ж..лудь, акац..я, щ..лка, ц..плёнок, ч..тный, ж..сткий, ц..рк, ш..в, пч..лка, ш..пот, ц..фра, щ..тка, демонстрация, ц..клон, ц..трусовый, крыж..вник, ж..лтый, ч..рный, ч..рточка, ш..рох, в чуж..м краю, врач..м, товарищ..м, отц..м, свеч..й, полотенцам, в больш..м здании.

16 . Назовите виды орфограмм на месте пропусков букв и скобок. Распределите слова на группы в соответствии с этими видами орфограмм. Графически обозначьте вставленные орфограммы.

В..ющееся р..стение, ра(з,с)пол..житься у руч..я, зар..сли ежевики, устойчивый ц..клон, суч..я акац..и, на циферблате ч..сов, кинос..ёмка в павильоне, ра(з,с)фасовать продукц..ю, под..ехать к станции, ребяч..и пальц.., бе(з,с)покойный характер, выр..щенный в оранжерее цветок, выл..жить из сумки, ра(з,с)двигать ветки, прилагать усилия, ра(з,с)жечь костёр.

Классификация морфем русского языка

Все морфемы делятся на корневые и некорневые. Некорневые (аффиксальные) морфемы делятся на словообразующие словообразовательные (деривационные) (приставка и словообразующий суффикс) и формообразующие словоизменительные (окончание и формообразующий суффикс).

Принципиальное отличие корня от остальных типов морфем состоит в том, что корень

Единственная обязательная часть слова. Слов без корня нет, в то время как существует значительное количество слов без приставок, суффиксов (стол) и без окончаний (кенгуру). Корень способен употребляться, в отличие от других морфем, вне сочетания с другими корнями.

§ 8. КЛАССИФИКАЦИЯ МОРФЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА

Все множество морфем русского языка может быть разбито по разным основаниям на несколько классов. В классификации морфем учитываются следующие признаки: роль морфем в слове, их значение, место в составе слова, происхождение.

Корни и аффиксы

Выделяются морфемы корневые (корни) и аффиксальные. Основанием для такого членения служит роль этих морфем в составе слова: корневые морфемы - обязательная часть слова, не существует слов без корня. Аффиксальные морфемы - это факультативная часть слова.

Имеются слова без аффиксальных морфем: я, ты, здесь, вчера, там. Корни - это такие морфемы, которые могут использоваться в речи самостоятельно или в сопровождении одного из видов аффиксов - флексий. Некоторые аффиксальные морфы омонимичны корневым морфам служебных слов: приставка без- и предлог без, приставка от- и предлог от, приставка с- и предлог с и т. п. Аффиксальные морфемы иногда используются самостоятельно: Поменьше употребляй всяких измов (Из разговорной речи); Никакому "псевдо" не должно быть места в искусстве (Из газет). В этих контекстах аффиксы перестают быть аффиксами, они превращаются в корни и употребляются в роли существительных.

Однако, будучи способными выражать одни и те же значения, корни и аффиксы различаются по способу выражения: корни выражают значение самостоятельно, аффиксы - только в сочетании с корнями. С этим связано еще одно важное различие между корнями и аффиксами. Корни могут быть единичными, встречающимися лишь в одном слове, аффиксы не бывают единичными. (Об уникальных частях слова типа -овь (любовь), -унок (рисунок) см. в гл. 2.) Аффиксы, входя в слово, относят слова к какой-то разновидности, какому-то классу предметов, признаков, процессов. Что же является означаемым для них? То общее, что отвлекается из значения ряда слов, включающих эти элементы. Поэтому их специфика как строевых элементов слова состоит в том, что они обязательно повторяются в ряде слов. Это важное свойство аффиксов как формальных принадлежностей слова было отмечено еще в конце XIX - начале XX в. известным русским языковедом Ф. Ф. Фортунатовым.

Итак, принципиальное различие между аффиксальными и корневыми морфемами - обязательная повторяемость аффиксов в аналогично построенных и обладающих общим элементом значения словах и безразличие к этому свойству корней. Иными словами, существуют корни, повторяющиеся во многих словах, и корни, встречающиеся лишь в одном слове (какаду, я, фрау и т. п.), но нет и не может быть аффиксов, встречающихся лишь в одном слове. Единичные корни редки. Это слова, не дающие производных, так называемые слова без родственников.

Виды аффиксов

Среди аффиксальных морфем по их функции в языке и характеру значения различают два больших класса: морфемы словообразовательные (деривационные) и словоизменительные. В этом разделе мы рассматриваем аффиксы словообразовательные; об аффиксах словоизменительных и их отличии от аффиксов словообразовательных см. в гл. 7, а также в разделе "Морфология".

Словообразовательные морфемы в русском языке могут располагаться:

1) перед корнем; тогда их называют префиксы (или приставки).

Приставка - словообразовательная морфема, стоящая перед корнем или другой приставкой (пере-делать, пре-хорошенький, при-морье, кое-где, пере-о-деть).

2) после корня; тогда их называют суффиксы. Суффикс - словообразовательная морфема, стоящая после корня (стол-ик, красн-е-ть).

Например: 1) при-летатъ, раскрасавица, ультра-радикал, пре-милый, противо-туберкулезный, сверхзвуковой, анти-военный;

2) артист-к(а), газет-чик, журнал-ист, цемент-н(ый).

Суффиксы, как правило, располагаются перед флексиями. В русском языке существует лишь один суффикс -ся, который располагается после флексий: всмотрим-ся, набегаешь-ся. (постфикс)

Термин "префикс" имеет два значения - широкое и узкое: а) аффиксальная морфема, расположенная перед корнем, слева от корня (противополагается постфиксам); б) один из видов деривационных морфем (приставка), противополагаемый другому виду деривационных морфем (суффиксам).

Некоторые ученые (В. М. Марков, П. П. Шуба и др.) выделяют в русском языке еще один вид деривационных морфем - конфиксы, которые состоят из двух частей (префиксальной и пост-фиксальной) и действуют в словообразовательном акте комплексно, как нечто единое. Например: кричать - раскричаться (нет глаголов "раскри-чатъ" или "кричаться"), говорить - сговориться, звонить - созвониться и др. В этих словах два элемента рас- и -ся, с-/со- и -ся выступают как единое словообразовательное средство; ср. также: сотрапезник, сопалатник, суглинок, пасынок.

Выделение конфиксов как особых морфем при изучении структуры русского слова нецелесообразно. Наличие прерывистых морфем не характерно для структуры русского языка. Кроме того, постфиксальные части конфиксов совпадают, как правило, по значению с соответствующими приставками и суффиксами, т. е. со-, входящее в конфикс со---ник (например, сотрапезник, сопалатник), тождественно по значению приставке со- (ср. со-автор); -ник, входящий в этот же конфикс, тождествен по значению суффиксу -ник (ср.: школь-ник, словар-ник). Такой способ словообразования называют приставочно-суффиксальным (см. об этом в гл./4). Название этого способа словообразования конфиксацией, а соответствующих морфем конфиксами не углубляет нашего понимания этого явления, а лишь заменяет одни термины другими.

Морфемы синонимичные и омонимичные

Понятия "синоним" и "омоним", которые используются в лексике, применимы и к морфемам как единицам языка, имеющим и значение, и форму. Примерами синонимичных морфем могут быть приставки сверх- и супер-, обозначающие "высокая степень" (сверхмодный, супермодный), суффиксы -их(а) и -иц(а), обозначающие самок животных (волчица и слониха), суффиксы -ш(а) и -к(а), обозначающие женщин (кондукторша и артистка). Омонимичными являются такие аффиксы, в значении которых нет общих смысловых компонентов. Так, в русском языке есть несколько омонимичных суффиксов существительных -к(а). Они имеют такие значения: 1) "жен-скость (румынка, москвичка); 2) "отвлеченное действие" (разборка, перепечатка); 3) "уменьшительность" (головка, ножка).

Существуют омонимичные суффиксы, которые присоединяются к словам разных частей речи. Таковы, например, суффикс лица имен существительных -ист (гитар-ист) и суффикс прилагательных -ист(ый) (лес-ист-ый, болот-ист-ый, гор-ист-ый). Единицы -ист и -ист-не являются одной морфемой, так как их значение различно.

Морфемы исконные и заимствованные

При диахроническом изучении словообразования с точки зрения происхождения различают морфемы исконные и заимствованные, пришедшие в русский язык в составе тех или иных слов. Это противопоставление относится и к корневым, и к аффиксальным морфемам, из последних в первую очередь к деривационным. В русском языке среди словоизменительных морфем заимствования встречаются крайне редко.

Учитывая происхождение морфем, можно в обобщенном виде так представить строение русского производного слова: 1) Рк + Ра; 2) Рк + Иа; 3) Ик + Иа; 4) Ик + Ра; где Р - русская морфема, И -иноязычная, к - корневая, а - аффиксальная.

Примеры: 1) нож-ик, бел-изн-а, вы-черн-итъ, пере-бел-и-тъ, гряз-н-ый; 2) архи-глуп-ый, анти-военн-ый, улътра-лев-ый, ультразвук, контр-удар, значк-ист, звуко-фикацщ-а, хвост-ист, листаж; 3) журнал-ист, диплом-ант, анти-либераль-н-ый; 4) газетчик, пальт-ец-о.

Особенности суффиксов и приставок

Основные виды словообразовательных морфем в русском языке, как уже говорилось, суффиксы и префиксы (приставки). Различие между ними не сводился только к различию их места в составе слова. Внешние структурные особенности лежат в основе целого ряда специфических черт суффиксов и приставок.

1. В русском языке грамматические свойства слова выражаются обычно морфемами, помещаемыми в конце слова, - флексиями. Находясь рядом с флексией, суффикс нередко бывает спаян с ней, так что указание на суффикс с необходимостью должно включать в себя указание на систему флексий, присущих формам того или иного слова.

Так, слова с суффиксом -ость и нулевой флексией в форме именительного падежа единственного числа являются существительными женского рода 3-го склонения.

Точно так же и глагольные суффиксы образуют глаголы, имеющие определенные грамматические свойства. Суффикс -е- образует от имен прилагательных глаголы только непереходные (бел-е-тъ, син-е-тъ, стар-е-ть, молод-е-тъ), а суффикс -и- - переходные (бел-и-тъ, син-и-тъ, стар-и-тъ, молод-и-тъ). Ср.: На горизонте синеет лес и Это белье синить не требуется; Семенов заметно стареет и Эта шляпа его старит.

Приставки более автономны, свободны: они независимы от влияния флексий и не несут информации о грамматических свойствах слова.

2. Присоединение приставки не изменяет принадлежности слова к части речи, а присоединение суффикса может и оставить слово в пределах той же самой части речи (луна - - лун-атик, дом - - дом-ик, барабан - - барабан-щик), и перевести производное слово в иную часть речи (жёлтый - желт-ок, желт-ить, бегать - бег-ун).

3. В русском языке нет суффиксов, которые бы производили слова разных частей речи: -лив(ый) -суффикс, производящий только прилагательные (молчаливый, терпеливый, счастливый), -ец только существительные (глупец, хитрец, творец). Конечно, в производных существительных типа молчаливость наличествует суффикс -лив-, но он является частью производящей основы (молчалив-ый) и не служит для образования имен существительных.

Для приставок не обязательна тесная связь со словами какой-либо одной части речи. Существуют приставки, которые могут присоединяться к словам различных частей речи, сохраняя одно и то же "универсальное" значение:

раз-: раз-ухабистый, раз-веселый; рас-красавица;

пре-: пре-весёлый, пре-милый; пре-комедия;

4. Суффиксы и приставки по характеру выражаемых ими значений различны. Присоединение к слову приставки обычно не меняет значения слова коренным образом, а лишь добавляет к нему некоторый оттенок значения. Так, глаголы с приставками улететь, прилететь, отлететь, вылететь, подлететь обозначают те же действия, что и глагол лететь. Приставка только добавляет к их значению указание на направление движения.

Глаголы отгреметь ,отцвести обозначают то же действие, что и глаголыгреметь ,цвести , приставка от- лишь добавляет к их значению указание на прекращение действия.

Большая часть приставок в русском языке имеет значения, подобные тем, о которых говорилось. Поэтому приставки присоединяются преимущественно к словам, обозначающим действия (глаголы) и признаки (прилагательные и наречия). Для этих частей речи важно определение направления действия, времени его протекания, меры или степени признака.

В существительные, так же как в прилагательные, наречия и глаголы, приставки чаще вносят дополнительные указания на меру, степень (плут - архиплут, кубок - - суперкубок) или указания временного характера (язык - праязык, родина -- прародина, история - предыстория).

Значения суффиксов иного рода. Они колеблются от широких и отвлеченных до значений очень большой конкретности. Широта и отвлеченность значения свойственна суффиксам глаголов и прилагательных. Какое значение имеют суффиксы прилагательных -н-, -ов- и -ск- в словах:

1) автобус-н-ый, автомобиль-н-ый, желез-н-ый, книж-н-ый, школь-н-ый, бумаж-н-ый;

2) ламп-ов-ый, осин-ов-ый, игр-ов-ой, поиск-ов-ый;

3) институт-ск-ий, мор-ск-ой, парла-мент-ск-ий

1. Эти суффиксы обозначают признак через отношение к тому, что названо исходным существительным.

Такие же широкие отвлеченные значения имеют и глагольные суффиксы; ср. -ну- и -е-: 1) прыг-ну-тъ, толк-ну-тъ; 2) умн-е-тъ, глуп-е-ть, син-е-ть. Суффикс -ну- имеет значение мгновенности, однократности действия. Значение суффикса -е- более отвлеченное. Он обозначает "делаться, становиться каким-нибудь".

Суффиксы имен существительных в русском языке - самые многочисленные и разнообразные. Они классифицируют предметы действительности, как бы делят весь мир на классы: названия людей по профессии, по признаку, по действию, по меcту жительства; названия невзрослых существ и т. д.

Среди суффиксов существительных есть суффиксы с конкретным значением и с широким абстрактным значением [например, суффикс отвлеченного признака -ость (весёлость, ласковость, сахаристостъ, прыгучесть, живучесть).

5. Суффиксы нередко вызывают изменения в строении конца основы (чередование фонем), так как на границе морфов происходит взаимоприспособление основы и суффикса, ср.: горох - - горош-ек, го-рош-ин-а; бумага бумаж-н-ый (см. подробнее в гл. 3). Приставки обычно не влияют на строение начала слова. Таким образом, приставки ведут себя в слове как элементы формально более объединенные, самостоятельные, чем суффиксы.

6. Обособленность приставок в составе слова поддерживается еще одной их особенностью. Они могут иметь побочное ударение в составе слова (антидемократичный, противо-воздушный, противопожарный, со-наниматели, внутри-клеточный, ан-ти-нейтралитёт). Суффиксам это не свойственно. Наличие особого ударения и структурная самостоятельность в составе слова приводят к тому, что позиционные изменения гласных, распространяющиеся на все морфемы слова, могут не затрагивать приставок. Например, приставка со- со значением совместности в безударных слогах слова может сохранять [о], не подвергаясь редукции и не изменяясь в [ъ] или [а]16: сонаниматель, соопекун, соруково-дители.

Позиционные изменения согласных (например, ассимилятивное смягчение согласных) на стыке приставки и корня иные, чем на стыке корня и суффикса.

7. Универсальность значения приставок, близость их семантики к семантике частиц и наречий, их структурная самостоятельность в составе слова приводят к тому, что приставки в своей массе являются более продуктивными морфемами, чем суффиксы. Их употребление менее регламентируется ограничениями, связанными с семантикой основы (о Понятии продуктивности см. гл. 6).

Формообразующие морфемы: окончание, формообразующий суффикс

Формообразующие морфемы служат для образования форм слова и делятся на окончания и формообразующие суффиксы.

Формообразующие морфемы, как и другие виды морфем, обязательно имеют значение. Но это значения иного рода, чем у корней или словообразующих морфем: окончания и формообразующие суффиксы выражают грамматические значения слова – отвлеченные от лексических значений слов абстрактные значения (род, лицо, число, падеж, наклонение, время, степени сравнения и др.).

Окончания и формообразующие суффиксы различаются характером выражаемого ими грамматического значения.

Окончание - формообразующая морфема, выражающая грамматические значения рода, лица, числа и падежа (хотя бы одно из них!) и служащая для связи слов в словосочетании и предложении, то есть являющаяся средством согласования (нов-ый ученик), управления (письмо брат-у) или связи подлежащего со сказуемым (я ид-у, ты ид-ешь).

Окончания есть только у изменяемых слов. Нет окончаний у служебных слов, наречий, неизменяемых существительных и прилагательных. У изменяемых слов нет окончаний в тех их грамматических формах, в которых отсутствуют указанные грамматические значения (род, лицо, число, падеж), то есть у инфинитива и деепричастия.

У некоторых сложносоставных существительных и у сложных числительных несколько окончаний. Это можно легко увидеть при изменении этих слов: тр-и-ст-а, тр-ёх-сот, диван -кровать, диван-а-кроват-и.

Окончание может быть нулевым. Оно выделяется у изменяемого слова, если есть определенное грамматическое значение, но оно материально не выражено.

Нулевое окончание - это значимое отсутствие окончания, отсутствие, которое несет определенную информацию о том, в какой форме стоит слово.

Так, окончание –а в форме стол-а показывает, что это слово стоит в родительном падеже, -у в стол-у

указывает на дательный падеж. Отсутствие же окончания в форме стол говорит о том, что это именительный или винительный падеж, то есть несет информацию, значимо. Именно в таких случаях в слове выделяется нулевое окончание.

Нельзя путать слова с нулевым окончанием и слова, в которых нет и не может быть окончаний, - неизменяемые слова. Нулевое окончание может быть только у изменяемых слов, то есть у слов, у которых в других формах представлены ненулевые окончания.

Формообразующий суффикс. Модификации глагольной основы

Другим видом формообразующих морфем является формообразующий суффикс - суффикс, служащий для образования форм слова.

В основном все формообразующие суффиксы представлены в глаголе: это суффиксы инфинитива, прошедшего времени, повелительного наклонения, причастных и деепричастных форм.

Не в глаголе формообразующие суффиксы представлены в степенях сравнения прилагательного и наречия.

У большинства глаголов - два разных вида основы: одна - основа настоящего /простого будущего, и другая - основа инфинитива, а также прошедшего времени:

читаj- и чита-, рисуj- и рисова-, бег- и бежа-, говор- и говори-.

Существуют глаголы, у которых совпадают основы настоящего / простого будущего и инфинитива: (ид-ут, ид-ти), и им противопоставлена основа прошедшего времени (ш-л-а).

Есть глаголы, у которых все три основы различны: тере-ть, тер-л-а, тр-ут; мокну-ть, мок- л-а, мокн-ут.

Есть глаголы, у которых все формы образуются от одной и той же основы: нес-ти, нес-л-а, нес-ут; вез-ти, вез-л-а, вез-ут.

Разные глагольные формы образуются от разных основ.

От основы инфинитива образуются, помимо неопределенной формы, личные и причастные формы прошедшего времени (если глагол не имеет иной основы прошедшего времени) и условного наклонения.

От основы настоящего / простого будущего времени образуются, помимо личных и причастных форм настоящего времени, формы повелительного наклонения.

Это хорошо видно у тех глаголов, в которых представлено чередование согласных:

писа-ть - писа-л - писа-вш-ий

пиш-у - пиш-ущ-ий - пиш-и- .

В глаголе представлены следующие формообразующие суффиксы:

1) инфинитив образуется формообразующими суффиксами -ть / -ти: чита-ть, нес-ти. У инфинитивов на -чь возможны два пути выделения флексии: пе-чь или печь- , где – нулевой формообразующий суффикс (исторически в чь наложились конец основы и собственно инфинитивный показатель).

2) прошедшее время изъявительного наклонения образуется суффиксами -л- (дела-л -) и --: нёс-- – ср.: нес-л -а.

3) эти же суффиксы представлены в условном наклонении: дела-л - бы, нёс-- бы.

4) повелительное наклонение образуется суффиксами -и- (пиш-и -) - (и -делай-- , сядь--).

5) причастие как особая форма глагола образуется суффиксами -ащ-(-ящ-), -ущ-(-ющ-), -ш-, -вш-, -им-, -ом- / -ем-, -нн-, -онн- / -енн-, -т-: бег-ущ -ий, взя-т -ый (в скобках указаны графические варианты суффиксов после мягких согласных, через косую черту– чередующиеся суффиксы).

6) деепричастие как особая форма глагола образуется суффиксами -а(-я), -в, -ши, -вши, -учи(-ючи): делаj-я , буд-учи .

7) простая сравнительная степень прилагательного и наречия образуется с помощью суффиксов -е (выш-е ), -ее / -ей (быстр-ее ), -ше (рань-ше ), -же (глуб-же );

8) простая превосходная степень сравнения прилагательного образуется с помощью формообразовательный суффиксов -ейш- / -айш- (быстр-ейш -ий, высоч-айш -ий);

9) форма множественого числа существительных -й-/-ей- : князь – княз[й-а].

Слова состоят из морфем. Морфема - наименьшая значимая часть слова, единица словообразования. Например, суффикс

Тель--- морфема со значением лица или предмета (читатель,

выключатель), приставка раз----- морфема со значением высокой

степени качества (разудалый, распрекрасный) или со значением разъединения (развести, растащить) и т.

Чаще всего на письме одни и те же морфемы передаются одинаково. Однако в результате различных исторических процессов одна и та же морфема может менять свой вид, например дуб-ок и дуб-к-а, где части -ок- и -к- выражают одну и ту же морфему -ок- с беглой гласной о (уменьшительно-ласкательное значение). Эти разные выразители одной и той же морфемы называются морфами.

Морфема имеет такое же обобщенное значение по отношению к морфу, как, например, фонема к звуку или слово к словоформе. Объединение морфов в одну морфему определяется: 1) их семантическим тождеством; 2) позиционной обусловленностью их формального различия. Так, в нашем примере дуб-ок морф -ок- обусловлен нулевой флексией в именительном падеже, а морф -к- (дуб-к-а) - материально выраженной флексией в родительном падеже. Ср. также охотнич-ий и охотнич-)-эго, где суффикс -ий- в родительном падеже представлен морфом Такие позиционно обусловленные и семантически тождественные морфы называются а л л о м. о р ф а м и.

Итак, морфема - наименьшая значимая часть слова, но в языкознании употребляется еще один термин - аффикс, означающий также наименьшую значимую часть слова. Нет ли здесь дублирования терминов? Оказывается, нет: всякий аффикс как значимая часть слова является морфемой, но не всякая морфема является аффиксом. Дело в том, что все морфемы русского языка делятся на два типа: корневые и аффиксальные. Корневая морфема не является аффиксом.

Корень - морфема, выражающая общую лексическую семантику, присущую всем словам-родственникам. Корень - морфема индивидуальная, каждая группа однокоренных слов имеет свою единственную корневую морфему, не повторяющуюся в словах других гнезд. Тогда как аффикс - типовая морфема, повторяющаяся в целых разрядах слов. Корень отличается от аффиксальных морфем и тем, что часто может существовать самостоятельно (например, там, тогда, вдруг) или лишь оформляясь флексией (лес-ѳ, стран-а, сел-о):

Аффиксальные морфемы по функции и значению в языке делятся на словоизменительные и словообразовательные. Словоизменительные морфемы служат для образования форм слов и являются поэтому различителями словоформ. Например, флексии имен существительных, прилагательных, глаголов (держав-а, держав-ы; сѳетл-ый, о светл-ом; ид-у, ид-ут, думал-0, думал-а и т.

П.), суффикс -/-, образующий словоформы множественного числа имен существительных наряду с флексией -а (брат - брат-ja, друг - друз-ja), глагольные суффиксы прошедшего времени (писа-л-а, мечта-л-а), причастий (сид’-ащ-ий, чита-вш-ий), деепричастий (сид’-а, прочита-в), суффиксы сравнительной степени прилагательных и наречий (быстр-ее, тиш-е). Словоизменительные аффиксы являются носителями грамматических значений конкретных словоформ.

Словообразовательные аффиксы служат для образования новых слов, они являются выразителями словообразовательных значений (держав-н-ый, снеж-инк-а, лет-чик, пред-рассвет-н-ый и др.).

По месту расположения по отношению к корню словообразовательные аффиксы делятся на префиксы (или приставки), суффиксы, постфиксы.

Префикс - аффикс, расположенный перед корнем или перед другим префиксом, например: пере-делать, у-красить, со-автор, не-друг, не-без-ынтересный, пред-рас-светный.

Суффикс - аффикс, расположенный непосредственно после корня или после другого суффикса, например: голуб-изн-а, чита-тель, горош-ин-к-а, воспита-нн-ость, облач-н-ость.

Постфикс - аффикс, расположенный после окончания, этот аффикс присоединяется к готовой форме. Словообразовательных постфиксов в русском языке немного: один глагольный -ся(-сь) - катать-ся (катаю-съ), другие-го, -либо, -нибудь, образуют неопределенные местоимения (например, кто-то, что- либо, какой-нибудь) и местоименные наречия (например, где- то, когда-либо, куда-нибудь).

В структуре русского слова наблюдается еще один строительный аффикс - интерфикс, который расположен между корнями или между простыми основами; этот аффикс участвует в образовании сложных слов, например: пар-о-воз, шест’-и-этаж- ный, камн’-э-дробилка, тр’-ох-годовалый. Интерфикс обладает особым значением - соединительным1. Оно присуще всем производным, имеющим в своем составе два корня, например сложным словам типа глух-о-немой или сложносокращенным словам типа кол-хоз. Поэтому в сложных словах, образованных без соединительной гласной, типа Тула-уголь, диван-кровать или сращениях типа впередѳсмотрящий можно говорить о нулевой морфеме, выражающей соединительное значение."

Интерфиксы соединительного значения следует отличать от асемантичных интерфиксов, выполняющих лишь функцию «строительной прокладки» между основой, от которой образовано слово, и образующим аффиксом , например: америк-(ан)-ец, пе-(в)-ец. Эти интерфиксы отражают явление интерфиксации при словообразовании5.