«Ангелы, строго говоря, неизобразимы, -- говорит искусствовед протоиерей Борис Михайлов. -- Язык христианской культуры -- это язык символов. Мы с вами рационально устроенные люди и пытаемся с помощью современных понятий уразуметь язык древних символов, но это почти невозможно». Тем не менее ангелов на иконах изображают. Одних -- как прекрасных юношей, других -- как крылатые, но совсем не человекоподобные существа. Почему иконописцы решили, что ангелы выглядят именно так, вместе с церковными искусствоведами разбиралась Екатерина СТЕПАНОВА.

Небесная иерархия

«В начале сотворил Бог небо и землю» -- этими словами начинается Библия. «Под небом в Библии, согласно одному из толкований, разумеется не наше земное небо, а Небо высшее, -- поясняет Людмила Щенникова, искусствовед, ведущий научный сотрудник музея “Московский Кремль”. -- Это невидимое Небо представляет собою мир бесплотных существ, называемых Небесными Силами, или ангелами. Ангелы имеют ум, несоизмеримо превосходящий ум человека; они, подобно человеку, личности и наделены свободной волей. Ангелы, не имея земного материального тела, не подчинены земным законам времени и пространства. Бог дал им бессмертие. Цель и смысл их существования -- любить Бога, вечно петь славу Творцу, а также нести в наш земной мир волю Всевышнего -- быть вестниками Бога на земле (ангел с греческого так и переводится - “вестник”)».

Пророк Даниил (Дан. 7, 10) говорит о тысячах тысяч, о миллионах, и о тьмах тем, т. е. миллиардах ангелов. Но комментируя эти числа свт. Кирилл Иерусалимский в «Огласительных беседах» говорит, что это не значит, что именно таково число ангелов, просто большего числа пророк не мог изречь.

Первым, кто предпринял попытку систематически описать ангельскую иерархию, был ученый богослов и философ, живший в V или VI веке, который подписывал свои труды именем св. Дионисия Ареопагита, епископа-мученика I века (по поводу личности этого богослова ученые спорят, но во избежание путаницы его все-таки продолжают называть Дионисием, иногда добавляя приставку «псевдо»). В VII веке его прокомментировал прп. Максим Исповедник, и с тех пор именно на учение Дионисия об ангелах опирались литургические тексты и вся иконография ангелов (иконы святых ангелов упомянуты в тексте догмата иконопочитания, утвержденного на Седьмом Вселенском соборе в Никее в 787 году). В своей книге «О небесной иерархии» Дионисий истолковывает те образы, какими ангелы описаны в Ветхом и Новом Завете. А образы эти весьма различны и ставили в тупик древнего читателя точно так же, как и современного. В самом деле: исполненные очей колеса, огненные престолы, существа с человеческими руками и ногами тельца, как в видении пророка Иезекииля, -- что означают эти попытки «наглядно» описать существа из духовного мира?

Ареопагит отвечает на этот вопрос сразу же: неправильно, «подобно грубым невеждам», воображать, будто на небе находятся «огневидные колесницы, вещественные троны, нужные для восседания на них Божества, многоцветные кони, военачальники, вооруженные копьями, и многое тому подобное». «Все эти оттенки ангельских имен, так сказать, грубы», -- говорит Ареопагит и даже предлагает особый термин: несходные (то есть непохожие) подобия. Все это -- священные поэтические изображения, через которые богословский разум пытается приблизиться к тайне неописуемой слабыми человеческими словами небесной жизни. Дионисий видит тут возвышенный парадокс: мы, может быть, и не стали бы вдумываться в этот предмет, «если бы несообразность изображений, замечаемая в описании Ангелов, не поражала нас» и не побуждала «отвергать все материальные свойства и через видимое благоговейно возноситься к невидимому».

Однако те или иные образы применяются для описания ангелов не случайно. Основываясь на Священном Писании, Дионисий говорит о том, что Небесные Силы образуют стройную иерархию, вся цель которой -- «возможное уподобление Богу и соединение с Ним», где высшие передают отраженную в них, как в зеркале, Божественную красоту и истину низшим и все постоянно стремятся к Богу «сильною и неуклонною любовию». Именно этот свет ангелы несут и людям.

«Сколько чинов небесных Существ, какие они и каким образом у них совершаются тайны священноначалия -- в точности знает один Бог. А нам можно сказать об этом столько, сколько Бог открыл нам через них же самих», -- пишет Дионисий и поясняет, что в Писании для ясности все небесные существа обозначаются девятью именами. Они разделены на три чина, или степени: первую (высшую), среднюю и последнюю (то есть низшую).

Херувимы, Серафимы и Престолы

Высший ангельский чин, ближайший к Богу, -- это Херувимы, Серафимы и Престолы. «Херувимы, согласно значению этого еврейского слова, -- “обилие познания”, имеют наибольшую способность познавать Божественный Разум; они передают низшим ангельским чинам и людям знание о Боге, -- объясняет Людмила Щенникова. -- Херувимы охраняют тайны Божественной жизни и Божественного Разума. Когда Адам и Ева нарушили Божественный закон, Бог судил их, изгнал из рая и поставил огненного Херувима стражем у Райских врат, чтобы охранять путь к Древу Жизни (Быт. 3, 24)».

Серафимы упоминаются в Библии только один раз. Они были явлены пророку Исаии в образе живых шестикрылых существ, окружающих Престол Бога. Различия между иконописными образами Серафимов и Херувимов постепенно стрелись. Их общие черты - наличие крыльев и предстояние у Божественного Престола - оказались для иконописцев важнее

Первоначально огненные колеса с глазами на ободьях являлись частью изображения Херувима. Но постепенно в иконописи колеса стали использоваться как самостоятельный образ третьего чина высшей иерархии - Перстолов. Эти Небесные Силы служат подножием Богу, через них Он осуществляет Свое верховное Правосудие. На илл: фрески Феофана Критского, XVI в.

В видениях пророка Иезекииля Херувимы являлись в образе таких удивительных живых существ, что сначала пророк не мог даже назвать их. Иезекииль увидел, как с севера шло великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него; из средины огня видно было подобие четырех животных; облик их был как у человека, но у каждого четыре лица (человека, льва, тельца и орла); прямые ноги, сверкающие, как блестящая медь, со ступнями тельца, и человеческие руки под крыльями. Животные эти быстро двигались туда и сюда, стремительно поднимались над землей; огонь и молнии сверкали между ними; вид животных был как горящие угли, а на земле перед каждым животным было по одному колесу с ободьями, «полными глаз», и в этих таинственных колесах был «дух животных», так как двигались они вместе с колесами. Эти крылатые трудно описуемые словами небесные создания являли собой как бы подобие колесницы, на которой возвышался Божественный Престол (см. Иез. 1, 4-28). Во время второго видения пророк Иезекииль узнал, что это были Херувимы; он увидел также, что «все тело их и спина их, и руки их и крылья их, и колеса кругом были полны очей» (Иез. 10, 12) Существует версия, что здесь под частями тел понимаются части колеса: малоупотребительные еврейские слова, их обозначающие, похожи по написанию на названия частей тела, и переписчики или переводчики текста могли их перепутать.

Изображения Херувимов существовали уже в ветхозаветные времена. В книге Исход повествуется о том, как Бог повелел пророку Моисею сделать ковчег, чтобы положить туда написанный на скрижалях Закон. На золотой крышке ковчега Бог повелел сделать двух золотых Херувимов чеканной работы с распростертыми вверх двумя крыльями и обращенными друг к другу лицами (см. Исх. 25, 19-22).

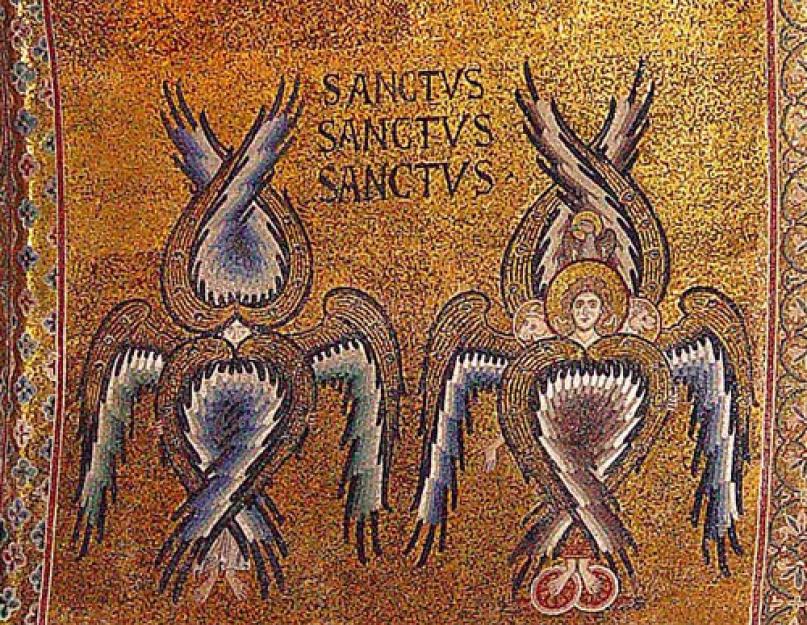

Серафим в переводе с еврейского означает «пламенеющий, огненный». Это имя показывает их «горячность и быстроту, пылкую и неуклонную стремительность», а также их способность воспламенять Божественную любовь в сердцах людей и прогонять всякое омрачение, пишет Дионисий Ареопагит. Серафимы упоминаются в Библии только один раз. Они были явлены пророку Исаии в образе живых шестикрылых небесных существ, окружающих Престол Бога. Двумя крылами они закрывают лицо свое от непереносимого даже ангелами сияния Божественного Света, двумя -- ноги свои, а двумя летают, непрестанно взывая друг ко другу: «…Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его» (см. Ис. 6, 1-7). Кстати, описание Серафимов и их песнь звучат на Литургии, причем первое -- в евхаристической молитве, читаемой священником.

Описание Серафимов в Книге пророка Исаии очень конкретно, поэтому их часто и легко изображают. Как, например, в купольной росписи церкви Преображения в Великом Новгороде, подписанной Феофаном Греком в 1378 году. А вот туманные мистические свидетельства о Херувимах пророка Иезекииля ставили художников в трудное положение. Рассказывает Людмила Щенникова: «В древности художники стремились как можно точнее следовать библейскому тексту, представляя Херувима с четырьмя ликами и со всеми возможными подробностями. Такое изображение Херувима называют тетраморф (“четырехликий”).

Херувим-тетраморф истолковывался как символ единого Евангелия -- Слова Божия, записанного четырьмя евангелистами. Но постепенно различия между иконописными образами Серафимов и Херувимов стерлись. Их общие черты -- наличие крыльев и предстояние у Божественного Престола -- оказались для иконописцев важнее различий. Так возникло “соединенное” изображение высшего небесного существа с шестью или четырьмя крыльями, на которых часто рисовались глаза, с руками и ногами; голова этого небесного существа (окруженная нимбом или без нимба) либо выступала над крыльями, либо была спрятана в середине крыльев, и видимым оставался только лик; под ногами их иногда рисовали колеса.(Илл.: фрагмент фрески XVI в., Метеора, Греция

) Одновременно возникло еще более простое и обобщенное изображение -- без рук и ног, с четырьмя или шестью крыльями и человеческим лицом. Эти изображения сопровождают надписи “Херувим” или “Серафим”, которые нередко пишутся под совершенно одинаковыми по внешнему виду образами. Данные наименования в большинстве случаев обозначают не конкретного Серафима из видения пророка Исаии и не Херувима из видения пророка Иезекииля, но лишь обобщенный образ высших Небесных Сил, окружающих Божественный Престол».

В христианском искусстве есть изображения и третьего чина высшей ангельской иерархии -- Престолов. Наименование этих ангелов означает, по словам Дионисия Ареопагита, что «они совершенно изъяты от всякой низкой привязанности земной» и «всеми силами неподвижно и твердо» служат Богу. Эти изображения называются также Тронами и Офанимами (в переводе с еврейского -- «колеса»). «Первоначально огненные колеса с глазами на ободьях являлись частью изображения Херувима, -- поясняет Людмила Щенникова. -- Но постепенно в иконописи колеса стали использоваться как самостоятельный образ третьего чина высшей иерархии -- Престолов. Огненные языки пламени, исходящие от херувимских колес, превратились в огненные крылья -- Офанимы-Престолы стали крылатыми. Эти Небесные Силы служат подножием Богу, через них Он осуществляет Свое верховное Правосудие». Престолы можно увидеть на русских иконах «Спас в силах» XIV века.

Символы четырех Евангелий

Если св. пророк Иезекииль видел одно существо с четырьмя ликами, то в Новом Завете, в Откровении апостола Иоанна Богослова описаны четыре отдельных небесных существа -- это апокалиптические животные. Они были истолкованы как символы четырех Евангелий, написанных евангелистами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. «Бог открыл Иоанну Небесный мир, -- рассказывает Людмила Щенникова, -- и он увидел стоящий на Небе Престол, на котором возвышался Сидящий (Бог); Престол окружала радуга, и посреди Престола и вокруг Престола четыре животных, исполненные очей спереди и сзади. “И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет” (см. Откр. 4, 2-9)».

Подобно библейским Херувимам и Серафимам, они изображаются у Престола Вседержителя, окружая его с четырех сторон, что символизирует распространение Благой вести на четыре стороны света. В руках апокалиптических животных -- Евангелия. Эти изображения получили большое распространение в купольных мозаиках и росписях, в миниатюрах Евангелий.

Первое изображение летящего ангела

Ангелы средней степени -- Господства, Силы и Власти. Согласно Дионисию Ареопагиту, ангельский чин Господств назван так по своему свойству совершенно свободно и неудержимо стремиться к Богу, не прилепляясь ни к чему случайному. Силы -- означают могущественное и непреоборимое мужество, отражающееся во всех их действиях. Власти -- духовное владычество, не самовластное, но как само восходящее к Богу, так и других приводящее к Нему. Но описаний этих ангелов в Библии нет, поэтому художники их и не изображали, объясняет Людмила Щенникова.

В низшую степень входят Начала, Архангелы и Ангелы. Начала, по книге Дионисия, это небесные силы, которые сообщают волю Божию Архангелам; Архангелы, в свою очередь, передают ее ангелам; а ангелы -- людям. «Изображать архангелов и ангелов иконописцу проще всего, -- говорит Людмила Щенникова, -- потому что они являлись людям в самом понятном образе -- как прекрасные видом светозарные юноши». Изображения Ангелов раннехристианского искусства представляли собою юношей, чаще всего без крыльев. По словам искусствоведа прот. Бориса Михайлова, уже во второй половине III -- первой половине V века сформировался образ Ангела, с которым мы имеем дело и по сей день, -- это образ юноши с крыльями в античном одеянии (катакомбы Присциллы, вторая половина III века; катакомбы под Вилла Массимо в Риме, середина IV века, и на Виа Латина, середина IV века). Самое древнее из сохранившихся изображений Ангелов христианского Востока -- мраморный саркофаг конца IV века, найденный на территории современной Турции. Парящие фигуры держат в вытянутых руках монограмму Христа, образующую из греческих букв «йота» и «хи» монограммный «доконстантиновский» крест, обрамленный лавровым венком.

Архангелы и Ангелы несут на Землю вести из Божественного мира, охраняют души от темных духов. Среди Архангелов в книгах Священного Писания названы семь имен: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, но изображают более всех Гавриила, принесшего Деве Марии Благую весть, и Михаила -- старшего над Архангелами. На илл.: архангел Гавриил. Фрагмент иконы Богородицы с младенцем, XIII в., монастырь св. Екатерины на Синае

Обычно Ангелы изображаются в апостольском одеянии: хитоне (тунике) и гиматии (похожем на тогу плаще), часто с двумя орнаментированными нашивками (клавами), являющимися символами посланничества и царского величия. Волосы на их головах стягивает лента, напоминающая диадему. Развивающиеся у висков концы ленты назывались тороками, или слухами, они символизировали постоянное слушание Ангелами Бога.

Ангел -- отсвет лица Божия

Очень часто на иконах, представляющих тот или иной библейский сюжет, где, согласно тексту, главным действующим лицом является безымянный ангел, есть надпись: «Архангел Михаил», и, наоборот, в композициях, где, как известно из Писания, действует именно архангел Михаил, написано просто: «Ангел Господень». В Ветхом Завете Ангел Господень -- это образ Богоявления до воплощения Сына Божия (так, Иаков боролся с Богом, который предстал ему в образе Ангела (см. Быт. 32, 24-30)). «Вспомним, что, по Дионисию Ареопагиту, небесная иерархия есть как бы система отражающих зеркал, передающих друг другу свет от источника всех и вся -- Бога, -- говорит Людмила Щенникова. -- Таким образом, все, что совершает ангел, в конечном счете совершает Бог. На иконе и архангел Михаил, и ангел Господень есть как бы собирательный образ всех согласно действующих ангельских сил; всякое деяние ангела, управляемого Михаилом, есть в какой-то степени и его деяние. В переводе с древнееврейского “Михаил” означат “Кто яко Бог” -- это как бы и не имя, а отражение имени Бога. В христианской иконографии архангел Михаил часто изображается как прекрасный юноша в белоснежной тунике, символизирующей чистоту и бесстрастие. На других иконах мы видим Михаила облаченным в хитон сине-зеленых тонов и красный плащ. В руках он держит сферу-зерцало, в которой созерцает Божественные тайны и Божественный Свет. Наиболее характерным и распространенным является изображение архангела в образе военачальника, архистратига: в короткой тунике, доспехах, с мечом в руках. Как ангел, близкий к Престолу Небесного Царя, архангел Михаил изображался и в императорских одеждах, в длинной, украшенной драгоценными камнями тунике, которую на груди крестообразно перехватывает лор, обязательная деталь облачения византийского императора». Удивительно, что архистратиг Михаил, согласно Священному Преданию, -- предводитель всего небесного воинства, хотя и находится в низшей степени ангельской иерархии. Это еще раз говорит о том, что всех тайн ангельской жизни мы здесь, на земле, знать не можем.

Что в руках у ангелов? Жезл (мерило)

-- символ власти, очень важный атрибут всех ангелов. Он является также свидетельством святости, царского и владычественного достоинства ангелов

Жезл (мерило)

-- символ власти, очень важный атрибут всех ангелов. Он является также свидетельством святости, царского и владычественного достоинства ангелов

Глобус, или зерцало,

изображают прежде всего у архангелов Михаила и Гавриила. Впервые зерцало (с изображением креста) появилось в руках ангела на монетах императора Леонтия (484-488 годы). Его значение трактуется по-разному: небесная сфера, символизирующая мироздание, диск, щит, «печать Царя Небесного». На средневековых иконах глобус в большинстве случаев изображается светлым и прозрачным, как стеклянный шар или сфера; на нем начертана греческая буква «Хи» или греческая монограмма IC XC. На Руси существовало поверье, что через зерцало архангелы узнают волю Божию

Кадила и рипиды

(опахала круглой или ромбовидной формы) ангелы держат в руках на иконах с изображением небесной Литургии. Рипиды символизируют Херувимов и Серафимов и поэтому украшаются их изображениями

Лабарум

со времен императора Константина и до XIII века был боевым штандартом императора и короля. Лабарум в руке Архангела (как на мозаике в церкви св. Аполлинария в Классе, Равенна, VI век) означает, что он наделен высшей властью. На полотнище лабарума, как правило, начертаны слова из славословия: «агиос» («свят») или монограмма Христа

Трубы

-- символы звука и ветра. Во время Страшного Суда ангелы, в том числе и архангел Михаил, трубят в трубы.

Орудия Страстей Господних

-- крест, копье, чаша и трость с губкой -- держат, как правило, архангелы Михаил и Гавриил. Ангел с крестом в руках явился императору Константину в 312 году перед битвой с Максенцием. В древности нередко изображалось поклонение ангелов кресту и орудиям Страстей, как например, на обороте иконы Спаса Нерукотворного XII века из Новгорода

Покровец

-- небольшой плат, заимствованный из придворного церемониала, которым ангелы прикрывают руки во время священнодействий

Развернутые свитки

в руках ангелов содержат слова приветствия (как на свитках архангелов Михаила и Гавриила, на иконах Богоматери), хвалебные гимны, поучения для входящих в храм и т. д.

Иконография ангелов и архангелов

Из статьи «Ангелология» (II том «Православной энциклопедии»)

Э. П. И.

Иконография

Иконография. В раннехристианском искусстве известно несколько типов иконографии ангелов, восходящих к античным образам крылатых гениев, эротов, Ники. Одно из самых ранних изображений ангела представлено в сцене Благовещения в катакомбах Присциллы в Риме, сер. III в. – юноша в белой тунике и паллиуме, бескрылый. В IV в. подобный тип ангела, изображаемого без крыльев, довольно устойчив и встречается в росписях катакомб на библейские сюжеты: «Явление трех Ангелов Аврааму», «Явление Ангела Валааму» и «Видение лествицы Иакову» в катакомбах на Виа Латина в Риме, сер. IV в.; «Товия и Ангел» в катакомбах на Виньо Массимо, сер. IV в.; также в сцене небесной Трапезы в гробнице Винсента и Вибии на Виа Аппия в Риме, нач. IV в. и на саркофаге в церкви Сан-Себастьяно в Риме, IV в. (на последнем ангел – средовек с бородой).

Крылатый ангел (символ евангелиста Матфея) впервые был изображен на мозаике конхи апсиды в базилике Санта-Пуденциана в Риме, кон. IV в.

Оба типа ангелов, крылатые и без крыльев, представлены в церкви Санта-Мария Маджоре в Риме, 432–440 гг. (в композиции на триумфальной арке – крылатые, в нефе в сцене «Гостеприимство Авраама» – бескрылые) и церковь Сан-Витале в Равенне, ок. 547 г. (на триумфальной арке ангелы, несущие в медальоне крест – крылатые, в пресвитерии в сцене «Гостеприимство Авраама» – бескрылые).

С V в. ангелы изображаются, как правило, крылатыми, с нимбами, в белых туниках с клавами и белых паллиумах, в легких римских сандалиях. Они представлены по сторонам Богоматери с Младенцем (мозаика церкви Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне, до 526), поддерживающими мандорлу (Евангелие Раббулы, 586 (Laurent. Plut. 1. Сod. 56)) или медальон с изображением Иисуса Христа (имп. диптих (Барберини), кон. V–нач. VI в. (Лувр. Париж)), креста (диптих св. Лупицина, VI в. (Нац. б-ка. Париж), агнца (мозаика свода купола церкви Сан-Витале в Равенне), медальон с монограммой имени Иисуса Христа (саркофаг, ок. 400 г. (Археологический музей. Стамбул)).

Как архистратиги небесного воинства ангелы могут изображаться в воинских одеждах – в хитоне и плаще с тавлионом (мозаика триумфальной арки церкви Сант-Аполлинаре ин Классе в Равенне, VI в.). С VII в. известны изображения ангелов в лоратных одениях (в далматике и лоре), в расшитых золотом и камнями сапожках, с лабарумом в руке (церковь Успения Богородицы в Никее, VII в.). Такой тип изображения, где ангелы, облаченные в одежды придворных византийского императорского двора, предстают как стражи Царя Небесного, получает широкое распространение в послеиконоборческую эпоху. Начиная с XI в. в композициях литургического характера ангелы представлены как диаконы, сослужащие Иисусу Христу (роспись апсиды церкви Св. Софии в Охриде (Македония), 40-е XI в.), так, в сценах Евхаристия, Служба святых отцов, Небесная литургия, Великий Вход ангелы облачены в диаконские одежды, в руках держат чаши, рипиды, кадила, свечи, покровцы. В XIII–XIV вв. получает распространение изображение ангелов в воинских доспехах (в латах) (икона «Явление Архангела Михаила Иисусу Навину», XIII в. (ГММК)). Тогда же появляется изображение ангела в монашеских одеяниях, основанное на эпизоде из Жития прп. Пахомия Великого. Впоследствии ангел в образе монаха включается в композиции «Страшный Суд» (икона «Страшный Суд», XVI в. (ГТГ)) и «Сотворение ангелов» (икона «Троица в бытии», XVI в. (СИХМ)). В виде ангела изображается София Премудрость Божия и Христос – Ангел Великого Совета. В позднесредневековый период была широко распространена иконография «Собор ангельских сил», представляющая единение ангелов под предводительством архангелов Михаила и Гавриила для защиты Божиего Престола. В иконах типа «Достойно есть» сонмы ангелов в различных одеяниях символизируют Силы Небесные. В кон. XVII в. в русском искусстве получает распространение образ ангела-хранителя.

Ангелы изображаются в ветхозаветных сценах, в теофанических видениях, включаются в композиции протоевангельского цикла, двунадесятых праздников. Как правило, изображения ангелов сопровождаются надписью «Ангел Господень» или «Ангелы Господни».

Символическое значение имеют одежды ангелов. Согласно «Ареопагитикам», «светлая и огнеподобная» одежда означает «Богоподобие и силу освещать сообразно с их состоянием на небе» (CH XV 4). Клавы и тавлионы подчеркивают значительность чина, занимаемого ангелами в небесной иерархии. Свободно развевающиеся концы головных повязок-тороков (слухов) свидетельствуют о предназначении ангелов слышать волю Божию. В качестве атрибутов, сопровождающих ангельские образы, приняты лабарумы с написанными на них словами Трисвятой песни, и зерцала – прозрачные шары-сферы, посредством которых ангелы, не смея взирать на Бога, созерцают Его отражение. На зерцалах обычно пишется имя Бога (IC XC), изображается Предвечный Младенец Еммануил или голгофский крест. Жезлы означают «царское и владычественное достоинство и прямое всего исполнение» (CH XV 5). Посохи – знак того, что ангелы являются посланниками Бога. В руках они могут также держать мерила, свитки, венцы, факелы, орудия страстей, медальон с изображением Христа Еммануила (в композиции «Собор Небесных Сил бесплотных»).

Часто схема для статей по иконографии выглядит следующим образом: «Есть некий стереотип, но… это не так». Этот материал не является исключением. Ангелы – существа бесплотные, и изображения их всегда символичны, но тем больше простора оставляется неудержимой человеческой фантазии об ангельском облике, их одеяниях и атрибутах.

Первые христианские изображения ангелов, как, впрочем, и все прочие христианские изображения, восходят к античности. Сперва ангелы изображались в качестве персонажей Священной истории, при этом, ничем не отличались от окружающих их людей, и понять, что это – именно ангелы, можно лишь из контекста самого изображения.

Явление ангела Валааму, роспись римских катакомб

По всей видимости, для первохристианских времён такие ныне обязательные и общепринятые атрибуты как нимб и крылья вызывали негативную ассоциацию с языческими культовыми изображениями. И лишь спустя некоторое время образ ангелов принял привычный для нас облик.

Божество света с нимбом, античная фреска из Стабий

Символика нимба и крыльев, в принципе, понятна и общеизвестна и не нуждается в дополнительном истолковании. Что же касается символических ангельских одеяний, здесь все несколько сложнее. Чтобы иметь ключ к «расшифровке» символики ангельских облачений без отсебятины и фантазий, нужно всего лишь понимать контекст эпохи, в которую эта символика складывалась.

Итак, ангелы суть посланники, слуги Царя Небесного, и в попытке передать все величие их чина, позднеримские/византийские художники обращались к образам земного царства. Таким образом, пышный придворный церемониал византийского двора нашел свое отражение в христианской иконографии, и вот ангелы уже предстают пред нами в ризах ромейских сановников или военачальников (архистратиг Михаил). Конечно, времена меняются, и сейчас было бы дико изображать ангельский чин в костюмах госчиновников или в парадной форме представителей министерства обороны (хотя это и являлось бы наиболее адекватным «переводом» византийской иконографии на современный язык). Но для античного и средневекового сознания «осовременивание» реалий духовного мира и Священной истории – вещь обыденная (даже в эпоху Ренессанса в Западной Европе все еще нормально было в религиозной живописи использовать современные костюмы). Впрочем, это уже отдельный разговор.

Основной ангельской «униформой» были одежды античной аристократии – хитон, гиматий и хламида . Не лишним будет напомнить, что хитон – это нижняя одежда, гиматий – это плащ, в который заворачивались поверх хитона, а хламида – тоже плащ, но в него не заворачивались, носили с застежкой на плече или груди. Это сочетание нижней и верхней одежды в античном мире сохранялось довольно долго, хотя фасон этих элементов мог меняться. Так хитон, в зависимости от длины, наличия разрезов, ширины и длины рукавов и т.д., мог называться по-разному: далматика, скарамангий, дивитисий, коловий и т.д. Со временем византийское общество перестало драпироваться в гиматий (в тогу – для римлян) и одновременно стало носить два хитона – нижний и верхний. Это сохранилось до сих пор в богослужебных одеяниях, например, архиерейский стихарь и саккос.

Ангел в хитоне и гиматии, фрагмент византийской мозаики в монастыре Дафни, XII век

Ангел в хитоне и хламиде, византийская икона, XV век

На головах ангелов мы видим диадему. В своем изначальном античном значении диадема – это не женское украшение из бриллиантов, каким мы ее знаем, а всего лишь лента, повязанная вокруг головы. Собственно, белая лента с бахромой в эллинистическое время считалась одной из царских регалий.

Египетский царь Птолемей V в диадеме, монета

В позднеримскую эпоху императоры также стали носить диадему, которая расшивалась жемчугом и драгоценными камнями.

Император Аркадий в диадеме, монета

При этом в центре диадемы надо лбом обычно размещался самый крупный камень. Именно эту диадему с развевающимися концами лент (называемых в русской традиции тороками) мы и видим в иконографии ангелов.

Ангел в диадеме с камнем в центре, фрагмент византийской иконы XII века

И именно с этим атрибутом связаны самые странные и нелепые трактовки позднейшего времени. Не раз приходилось писать, что синдром поиска глубинного смысла в человеке неискореним, как и стремление произвольно истолковать некий непривычный символ. Так, в «Богословии иконы» Языковой повторяется известная нелепица: «Тороки (слухи) - ленты в волосах ангелов, символизирующие слушание ими Бога».

Как ленты на голове могут символизировать «слушание», не объясняется, а древнейший символ власти сводится к функции антенны, принимающей сигнал. Или того хуже – центральный камень в диадеме (обычно ромбовидный) называется «третьим глазом» и символизирует уже не «слышание», но «видение». Ещё приходилось слышать, что концы лент - это… молнии. И все же диадема – это символ власти и священного служения (поскольку помимо царей, в древности диадему имели и жрецы).

В руках ангелов мы часто видим жезл – ещё один из символов власти. Он также имеет место среди регалий византийского двора, и, помимо императора, жезлы той или иной конфигурации могли иметь и придворные чины (например, мандаторы и силенциарии).

Ангел с жезлом в сцене поклонения волхвов, мозаика из монастыря Дафни, XII век

Жезл мог быть как в виде скипетра – длинной трости с украшенным навершием, так и в виде лабарума. Лабарум – древний римский воинский штандарт. Он представлял собой древко с поперечной перекладиной, с которой свисал прямоугольный кусок ткани. На лабарумах ангелов часто изображается троекратное «агиос» - «свят», что восходит к Священному Писанию, в частности,к книге пророка Исаии, где серафимы, окружавшие престол Господа, произносили: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» (Ис.6:3).

Ангел с лабарумом, византийская мозаика собора Марторана, XII век

В русских «иконописных подлинниках» жезл почему-то именуется мерилом, что иногда «глубокомысленно» трактуется как «символы измерения чистоты человеческих душ, отошедших в вечность».

Третий символ власти, присутствующий в иконографии ангелов, держава – шар, который у римских императоров означал власть над вселенной. Часто держава в руках ангелов украшена крестом или монограммой Христа.

Ангел с лабарумом и державой, мозаика Софии Киевской, XI век

И этот символ на средневековой русской почве стал именоваться «зерцалом» (зеркалом) и получил очередное произвольное толкование: «В византийской и древнерусской иконографии изображение прозрачной сферы в руках архангела; символ предначертания, предвидения, переданного архангелу Богом» (И.К. Языкова «Богословие иконы»). Как видим, если диадема внезапно стала играть роль антенны, то держава теперь выполняет роль хрустального шара для гадания. Или вот ещё восхитительный образчик поиска глубинного смысла: оказывается, «зерцало» - это «прозрачный шар-сфера, посредством которого ангелы могут созерцать отражение Бога, не смея взирать на Него».

Сочинители подобных басен часто не задумываются над тем, как выглядят их потуги по раскрытию глубинного смысла в контексте мировой культуры. В греческой мифологии есть известный аналог - зеркальный щит Персея, которым он пользовался, чтобы, сражаясь с Медузой Горгоной, уберечься от ее смертоносного взгляда. Вот только причем здесь ангелы и Господь?

Следующим интересным атрибутом одеяний ангелов является лор – парадное облачение византийских императоров и самых высших придворных (не случайно этот атрибут присутствует в изображениях высших ангельских сил), представляющее собой длинную широкую полосу ткани, замысловато задрапированную на фигуре.

Лор происходит от трабеи – одной из инсигний римских консулов. Консулы, в отличие от других римских магистратов, носили тогу с широкой пурпурной каймой. Драпировка тоги была целым искусством, но со временем она уменьшилась в размере и стала драпироваться сравнительно проще, при этом оформляться стала значительно пышнее. Этот вариант консульской тоги и стал называться трабеей.

Консул в трабее, табличка слоновой кости, V век

С течением времени и сама трабея сузилась и эволюционировала в некое подобие шарфа и стала называться лором (λωρος – по-гречески означает «лента»). Драпировался лор, как уже говорилось выше, довольно сложно: его передний конец свешивался с груди вниз почти до подола, а верхний крестообразно оплетал грудь и спину, выходил из-за спины и перебрасывался через левую руку. Это чисто историческое римское одеяние удачно вписалось в систему христианской иконографии, поскольку в Писании есть упоминания о видении ангелов: «И вышли из храма семь Ангелов.., облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами» (Откр. 15: 5–6).

Ангел, облаченный в лор, византийская мозаика Палатинской капеллы, XII век

В Византии на этом варианте не остановились, и лор эволюционировал дальше в направлении упрощения. В конце концов, он стал представлять собой несколько частей: оплечье, полосу, свисающую с груди, и более длинную, свисающую со спины, также огибающую талию и переброшенную через левую руку.

«В начале сотворил Бог небо и землю» -- этими словами начинается Библия. «Под небом в Библии, согласно одному из толкований, разумеется не наше земное небо, а Небо высшее, -- поясняет Людмила Щенникова, искусствовед, ведущий научный сотрудник музея “Московский Кремль”. -- Это невидимое Небо представляет собою мир бесплотных существ, называемых Небесными Силами, или ангелами. Ангелы имеют ум, несоизмеримо превосходящий ум человека; они, подобно человеку, личности и наделены свободной волей. Ангелы, не имея земного материального тела, не подчинены земным законам времени и пространства. Бог дал им бессмертие. Цель и смысл их существования -- любить Бога, вечно петь славу Творцу, а также нести в наш земной мир волю Всевышнего -- быть вестниками Бога на земле (ангел с греческого так и переводится - “вестник”)».

Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил

Пророк Даниил (Дан. 7, 10) говорит о тысячах тысяч, о миллионах, и о тьмах тем, т. е. миллиардах ангелов. Но комментируя эти числа свт. Кирилл Иерусалимский в «Огласительных беседах» говорит, что это не значит, что именно таково число ангелов, просто большего числа пророк не мог изречь.

Первым, кто предпринял попытку систематически описать ангельскую иерархию, был ученый богослов и философ, живший в V или VI веке, который подписывал свои труды именем св. Дионисия Ареопагита, епископа-мученика I века (по поводу личности этого богослова ученые спорят, но во избежание путаницы его все-таки продолжают называть Дионисием, иногда добавляя приставку «псевдо»). В VII веке его прокомментировал прп. Максим Исповедник, и с тех пор именно на учение Дионисия об ангелах опирались литургические тексты и вся иконография ангелов (иконы святых ангелов упомянуты в тексте догмата иконопочитания, утвержденного на Седьмом Вселенском соборе в Никее в 787 году). В своей книге «О небесной иерархии» Дионисий истолковывает те образы, какими ангелы описаны в Ветхом и Новом Завете. А образы эти весьма различны и ставили в тупик древнего читателя точно так же, как и современного. В самом деле: исполненные очей колеса, огненные престолы, существа с человеческими руками и ногами тельца, как в видении пророка Иезекииля, -- что означают эти попытки «наглядно» описать существа из духовного мира?

Ареопагит отвечает на этот вопрос сразу же: неправильно, «подобно грубым невеждам», воображать, будто на небе находятся «огневидные колесницы, вещественные троны, нужные для восседания на них Божества, многоцветные кони, военачальники, вооруженные копьями, и многое тому подобное». «Все эти оттенки ангельских имен, так сказать, грубы», -- говорит Ареопагит и даже предлагает особый термин: несходные (то есть непохожие) подобия. Все это -- священные поэтические изображения, через которые богословский разум пытается приблизиться к тайне неописуемой слабыми человеческими словами небесной жизни. Дионисий видит тут возвышенный парадокс: мы, может быть, и не стали бы вдумываться в этот предмет, «если бы несообразность изображений, замечаемая в описании Ангелов, не поражала нас» и не побуждала «отвергать все материальные свойства и через видимое благоговейно возноситься к невидимому».

Однако те или иные образы применяются для описания ангелов не случайно. Основываясь на Священном Писании, Дионисий говорит о том, что Небесные Силы образуют стройную иерархию, вся цель которой -- «возможное уподобление Богу и соединение с Ним», где высшие передают отраженную в них, как в зеркале, Божественную красоту и истину низшим и все постоянно стремятся к Богу «сильною и неуклонною любовию». Именно этот свет ангелы несут и людям.

«Сколько чинов небесных Существ, какие они и каким образом у них совершаются тайны священноначалия -- в точности знает один Бог. А нам можно сказать об этом столько, сколько Бог открыл нам через них же самих», -- пишет Дионисий и поясняет, что в Писании для ясности все небесные существа обозначаются девятью именами. Они разделены на три чина, или степени: первую (высшую), среднюю и последнюю (то есть низшую).

Херувимы, Серафимы и Престолы

Высший ангельский чин, ближайший к Богу, -- это Херувимы, Серафимы и Престолы. «Херувимы, согласно значению этого еврейского слова, -- “обилие познания”, имеют наибольшую способность познавать Божественный Разум; они передают низшим ангельским чинам и людям знание о Боге, -- объясняет Людмила Щенникова. -- Херувимы охраняют тайны Божественной жизни и Божественного Разума. Когда Адам и Ева нарушили Божественный закон, Бог судил их, изгнал из рая и поставил огненного Херувима стражем у Райских врат, чтобы охранять путь к Древу Жизни (Быт. 3, 24)».

Серафимы упоминаются в Библии только один раз. Они были явлены пророку Исаии в образе живых шестикрылых существ, окружающих Престол Бога. Различия между иконописными образами Серафимов и Херувимов постепенно стрелись. Их общие черты - наличие крыльев и предстояние у Божественного Престола - оказались для иконописцев важнее

Первоначально огненные колеса с глазами на ободьях являлись частью изображения Херувима. Но постепенно в иконописи колеса стали использоваться как самостоятельный образ третьего чина высшей иерархии - Перстолов. Эти Небесные Силы служат подножием Богу, через них Он осуществляет Свое верховное Правосудие. На илл: фрески Феофана Критского, XVI в.

В видениях пророка Иезекииля Херувимы являлись в образе таких удивительных живых существ, что сначала пророк не мог даже назвать их. Иезекииль увидел, как с севера шло великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него; из средины огня видно было подобие четырех животных; облик их был как у человека, но у каждого четыре лица (человека, льва, тельца и орла); прямые ноги, сверкающие, как блестящая медь, со ступнями тельца, и человеческие руки под крыльями. Животные эти быстро двигались туда и сюда, стремительно поднимались над землей; огонь и молнии сверкали между ними; вид животных был как горящие угли, а на земле перед каждым животным было по одному колесу с ободьями, «полными глаз», и в этих таинственных колесах был «дух животных», так как двигались они вместе с колесами. Эти крылатые трудно описуемые словами небесные создания являли собой как бы подобие колесницы, на которой возвышался Божественный Престол (см. Иез. 1, 4-28). Во время второго видения пророк Иезекииль узнал, что это были Херувимы; он увидел также, что «все тело их и спина их, и руки их и крылья их, и колеса кругом были полны очей» (Иез. 10, 12) Существует версия, что здесь под частями тел понимаются части колеса: малоупотребительные еврейские слова, их обозначающие, похожи по написанию на названия частей тела, и переписчики или переводчики текста могли их перепутать.

Изображения Херувимов существовали уже в ветхозаветные времена. В книге Исход повествуется о том, как Бог повелел пророку Моисею сделать ковчег, чтобы положить туда написанный на скрижалях Закон. На золотой крышке ковчега Бог повелел сделать двух золотых Херувимов чеканной работы с распростертыми вверх двумя крыльями и обращенными друг к другу лицами (см. Исх. 25, 19-22).

Серафим в переводе с еврейского означает «пламенеющий, огненный». Это имя показывает их «горячность и быстроту, пылкую и неуклонную стремительность», а также их способность воспламенять Божественную любовь в сердцах людей и прогонять всякое омрачение, пишет Дионисий Ареопагит. Серафимы упоминаются в Библии только один раз. Они были явлены пророку Исаии в образе живых шестикрылых небесных существ, окружающих Престол Бога. Двумя крылами они закрывают лицо свое от непереносимого даже ангелами сияния Божественного Света, двумя -- ноги свои, а двумя летают, непрестанно взывая друг ко другу: «…Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его» (см. Ис. 6, 1-7). Кстати, описание Серафимов и их песнь звучат на Литургии, причем первое -- в евхаристической молитве, читаемой священником.

Описание Серафимов в Книге пророка Исаии очень конкретно, поэтому их часто и легко изображают. Как, например, в купольной росписи церкви Преображения в Великом Новгороде, подписанной Феофаном Греком в 1378 году. А вот туманные мистические свидетельства о Херувимах пророка Иезекииля ставили художников в трудное положение. Рассказывает Людмила Щенникова: «В древности художники стремились как можно точнее следовать библейскому тексту, представляя Херувима с четырьмя ликами и со всеми возможными подробностями. Такое изображение Херувима называют тетраморф (“четырехликий”).

Херувим-тетраморф истолковывался как символ единого Евангелия -- Слова Божия, записанного четырьмя евангелистами. Но постепенно различия между иконописными образами Серафимов и Херувимов стерлись. Их общие черты -- наличие крыльев и предстояние у Божественного Престола -- оказались для иконописцев важнее различий. Так возникло “соединенное” изображение высшего небесного существа с шестью или четырьмя крыльями, на которых часто рисовались глаза, с руками и ногами; голова этого небесного существа (окруженная нимбом или без нимба) либо выступала над крыльями, либо была спрятана в середине крыльев, и видимым оставался только лик; под ногами их иногда рисовали колеса.(Илл. фрагмент фрески XVI в. Метеора, Греция ) Одновременно возникло еще более простое и обобщенное изображение -- без рук и ног, с четырьмя или шестью крыльями и человеческим лицом. Эти изображения сопровождают надписи “Херувим” или “Серафим”, которые нередко пишутся под совершенно одинаковыми по внешнему виду образами. Данные наименования в большинстве случаев обозначают не конкретного Серафима из видения пророка Исаии и не Херувима из видения пророка Иезекииля, но лишь обобщенный образ высших Небесных Сил, окружающих Божественный Престол».

В христианском искусстве есть изображения и третьего чина высшей ангельской иерархии -- Престолов. Наименование этих ангелов означает, по словам Дионисия Ареопагита, что «они совершенно изъяты от всякой низкой привязанности земной» и «всеми силами неподвижно и твердо» служат Богу. Эти изображения называются также Тронами и Офанимами (в переводе с еврейского -- «колеса»). «Первоначально огненные колеса с глазами на ободьях являлись частью изображения Херувима, -- поясняет Людмила Щенникова. -- Но постепенно в иконописи колеса стали использоваться как самостоятельный образ третьего чина высшей иерархии -- Престолов. Огненные языки пламени, исходящие от херувимских колес, превратились в огненные крылья -- Офанимы-Престолы стали крылатыми. Эти Небесные Силы служат подножием Богу, через них Он осуществляет Свое верховное Правосудие». Престолы можно увидеть на русских иконах «Спас в силах» XIV века.

Символы четырех Евангелий

Если св. пророк Иезекииль видел одно существо с четырьмя ликами, то в Новом Завете, в Откровении апостола Иоанна Богослова описаны четыре отдельных небесных существа -- это апокалиптические животные. Они были истолкованы как символы четырех Евангелий, написанных евангелистами Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном Богословом. «Бог открыл Иоанну Небесный мир, -- рассказывает Людмила Щенникова, -- и он увидел стоящий на Небе Престол, на котором возвышался Сидящий (Бог); Престол окружала радуга, и посреди Престола и вокруг Престола четыре животных, исполненные очей спереди и сзади. “И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет” (см. Откр. 4, 2-9)».

Подобно библейским Херувимам и Серафимам, они изображаются у Престола Вседержителя, окружая его с четырех сторон, что символизирует распространение Благой вести на четыре стороны света. В руках апокалиптических животных -- Евангелия. Эти изображения получили большое распространение в купольных мозаиках и росписях, в миниатюрах Евангелий.

Первое изображение летящего ангела

Ангелы средней степени -- Господства, Силы и Власти. Согласно Дионисию Ареопагиту, ангельский чин Господств назван так по своему свойству совершенно свободно и неудержимо стремиться к Богу, не прилепляясь ни к чему случайному. Силы -- означают могущественное и непреоборимое мужество, отражающееся во всех их действиях. Власти -- духовное владычество, не самовластное, но как само восходящее к Богу, так и других приводящее к Нему. Но описаний этих ангелов в Библии нет, поэтому художники их и не изображали, объясняет Людмила Щенникова.

В низшую степень входят Начала, Архангелы и Ангелы. Начала, по книге Дионисия, это небесные силы, которые сообщают волю Божию Архангелам; Архангелы, в свою очередь, передают ее ангелам; а ангелы -- людям. «Изображать архангелов и ангелов иконописцу проще всего, -- говорит Людмила Щенникова, -- потому что они являлись людям в самом понятном образе -- как прекрасные видом светозарные юноши». Изображения Ангелов раннехристианского искусства представляли собою юношей, чаще всего без крыльев. По словам искусствоведа прот. Бориса Михайлова, уже во второй половине III -- первой половине V века сформировался образ Ангела, с которым мы имеем дело и по сей день, -- это образ юноши с крыльями в античном одеянии (катакомбы Присциллы, вторая половина III века; катакомбы под Вилла Массимо в Риме, середина IV века, и на Виа Латина, середина IV века). Самое древнее из сохранившихся изображений Ангелов христианского Востока -- мраморный саркофаг конца IV века, найденный на территории современной Турции. Парящие фигуры держат в вытянутых руках монограмму Христа, образующую из греческих букв «йота» и «хи» монограммный «доконстантиновский» крест, обрамленный лавровым венком.

Архангелы и Ангелы несут на Землю вести из Божественного мира, охраняют души от темных духов. Среди Архангелов в книгах Священного Писания названы семь имен: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Салафиил, Иегудиил и Варахиил, но изображают более всех Гавриила, принесшего Деве Марии Благую весть, и Михаила -- старшего над Архангелами. На илл. архангел Гавриил. Фрагмент иконы Богородицы с младенцем, XIII в. монастырь св. Екатерины на Синае

Обычно Ангелы изображаются в апостольском одеянии: хитоне (тунике) и гиматии (похожем на тогу плаще), часто с двумя орнаментированными нашивками (клавами), являющимися символами посланничества и царского величия. Волосы на их головах стягивает лента, напоминающая диадему. Развивающиеся у висков концы ленты назывались тороками, или слухами, они символизировали постоянное слушание Ангелами Бога.

Ангел -- отсвет лица Божия

Очень часто на иконах, представляющих тот или иной библейский сюжет, где, согласно тексту, главным действующим лицом является безымянный ангел, есть надпись: «Архангел Михаил», и, наоборот, в композициях, где, как известно из Писания, действует именно архангел Михаил, написано просто: «Ангел Господень». В Ветхом Завете Ангел Господень -- это образ Богоявления до воплощения Сына Божия (так, Иаков боролся с Богом, который предстал ему в образе Ангела (см. Быт. 32, 24-30)). «Вспомним, что, по Дионисию Ареопагиту, небесная иерархия есть как бы система отражающих зеркал, передающих друг другу свет от источника всех и вся -- Бога, -- говорит Людмила Щенникова. -- Таким образом, все, что совершает ангел, в конечном счете совершает Бог. На иконе и архангел Михаил, и ангел Господень есть как бы собирательный образ всех согласно действующих ангельских сил; всякое деяние ангела, управляемого Михаилом, есть в какой-то степени и его деяние. В переводе с древнееврейского “Михаил” означат “Кто яко Бог” -- это как бы и не имя, а отражение имени Бога. В христианской иконографии архангел Михаил часто изображается как прекрасный юноша в белоснежной тунике, символизирующей чистоту и бесстрастие. На других иконах мы видим Михаила облаченным в хитон сине-зеленых тонов и красный плащ. В руках он держит сферу-зерцало, в которой созерцает Божественные тайны и Божественный Свет. Наиболее характерным и распространенным является изображение архангела в образе военачальника, архистратига: в короткой тунике, доспехах, с мечом в руках. Как ангел, близкий к Престолу Небесного Царя, архангел Михаил изображался и в императорских одеждах, в длинной, украшенной драгоценными камнями тунике, которую на груди крестообразно перехватывает лор, обязательная деталь облачения византийского императора». Удивительно, что архистратиг Михаил, согласно Священному Преданию, -- предводитель всего небесного воинства, хотя и находится в низшей степени ангельской иерархии. Это еще раз говорит о том, что всех тайн ангельской жизни мы здесь, на земле, знать не можем.

Что в руках у ангелов?

Жезл (мерило) -- символ власти, очень важный атрибут всех ангелов. Он является также свидетельством святости, царского и владычественного достоинства ангелов

Глобус, или зерцало, изображают прежде всего у архангелов Михаила и Гавриила. Впервые зерцало (с изображением креста) появилось в руках ангела на монетах императора Леонтия (484-488 годы). Его значение трактуется по-разному: небесная сфера, символизирующая мироздание, диск, щит, «печать Царя Небесного». На средневековых иконах глобус в большинстве случаев изображается светлым и прозрачным, как стеклянный шар или сфера; на нем начертана греческая буква «Хи» или греческая монограмма IC XC. На Руси существовало поверье, что через зерцало архангелы узнают волю Божию

Кадила и рипиды (опахала круглой или ромбовидной формы) ангелы держат в руках на иконах с изображением небесной Литургии. Рипиды символизируют Херувимов и Серафимов и поэтому украшаются их изображениями

Лабарум со времен императора Константина и до XIII века был боевым штандартом императора и короля. Лабарум в руке Архангела (как на мозаике в церкви св. Аполлинария в Классе, Равенна, VI век) означает, что он наделен высшей властью. На полотнище лабарума, как правило, начертаны слова из славословия: «агиос» («свят») или монограмма Христа

Трубы -- символы звука и ветра. Во время Страшного Суда ангелы, в том числе и архангел Михаил, трубят в трубы.

Орудия Страстей Господних -- крест, копье, чаша и трость с губкой -- держат, как правило, архангелы Михаил и Гавриил. Ангел с крестом в руках явился императору Константину в 312 году перед битвой с Максенцием. В древности нередко изображалось поклонение ангелов кресту и орудиям Страстей, как например, на обороте иконы Спаса Нерукотворного XII века из Новгорода

Покровец -- небольшой плат, заимствованный из придворного церемониала, которым ангелы прикрывают руки во время священнодействий

Развернутые свитки в руках ангелов содержат слова приветствия (как на свитках архангелов Михаила и Гавриила, на иконах Богоматери), хвалебные гимны, поучения для входящих в храм и т. д.

Литература для тех, кто хотел бы ознакомиться с темой подробнее

Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений с приложением толкований преп. Максима Исповедника -- СПб. Издательство Олега Абышко, 2006

Бенчев Иван. Иконы ангелов. Образы небесных посланников. -- М. 2005

Для любого верующего человека не секрет, что у каждого человека существует личный ангел хранитель. Именно поэтому с самого рождения часто пишется индивидуальная икона Ангела Хранителя для того, чтобы даровать новому человеку.

Ведь этот Небесный наставник, как считается, оберегает каждого человека от его первого и до заключительного вздоха.

Его задача оберегать нашу жизнь. Он не только заботится о физическом состоянии тела, но и состоянии души. В любую трудную для человека ситуации надо помнить, что ты не один и твой ангел уже заботится о тебе, вымаливая Богу, чтобы он защитил твою душу и тело от злых умыслов дьявола.

В этом помогает икона святого Ангела Хранителя, которая напоминает об этом факте и способна установить связь со всевышним и оказать поддержку.

Почему нужны иконы Ангела Хранителя

Икона Ангела Хранителя поможет забыть о трудностях жизни и наставит на следование по Божьим наставлениям. Данному образу на иконе можно молиться в любой момент, когда необходима поддержка, когда страх настиг, когда беда и несчастье появляются, когда необходима защита от врагов и в любой другой момент, когда земные действия не приносят результата. Также для получения поддержки Ангела Хранителя можно использовать нательную икону, которая является популярным и действенным вариантом. Многие носят этот святой образ наряду с нательным крестом для того чтобы дополнительно укрепиться в вере и всегда получать поддержку от своего Небесного заступника.

Как молятся Ангелу Хранителю

Существует несколько молитв данному образу. Одну молитву читаем перед сном и утром, вторую же в течения дня, а третью перед уходом из дома. Также как молится Ангелу Хранителю выбирает каждый лично. Каждая молитва Ангелу Хранителю имеет очень большую силу, и он всегда слышит просящего и не оставит никогда. Так как Ангел Хранитель имеет особую силу и значение, то не стоит забывать о нем и уделять время течении для молясь ему.

Помимо этого, икона и образ Ангела Хранителя позволяют настроиться на определенный лад, всегда иметь связь с духовным миром

Обращаться к личному заступнику следует не только по материальной тематике, но и по духовным делам.

Значение иконы Ангела Хранителя

Ведь для истинно верующего подлинной целью является спасение собственной души, а остальное является второстепенным. И иногда трудно получить нужное наставничество и поддержку в этом мире. Именно тогда может помочь Ангел. Также хорошо дать икону Ангела Хранителя для ребенка, который именно с этого может начинать собственный духовный путь. Зачастую чаду будет удобнее обращаться к Ангелу, хотя и следует грамотно разграничить разницу между Небесными силами и различными сказочными существами, например, о которых ребенок тоже может узнавать из книжек.

Ведь для истинно верующего подлинной целью является спасение собственной души, а остальное является второстепенным. И иногда трудно получить нужное наставничество и поддержку в этом мире. Именно тогда может помочь Ангел. Также хорошо дать икону Ангела Хранителя для ребенка, который именно с этого может начинать собственный духовный путь. Зачастую чаду будет удобнее обращаться к Ангелу, хотя и следует грамотно разграничить разницу между Небесными силами и различными сказочными существами, например, о которых ребенок тоже может узнавать из книжек.

Образ Ангела Хранителя можно разместить в любой части комнаты, но в большинстве случаев икону стараются повесить в углу комнаты направленную лицом на восток. Также полезным будет иметь стеклянный стеллаж для защиты икон от пыли и домашних животных.

Перед тем как покинуть дом, желательно помолиться Ангелу Хранителю, чтобы он оберег в течении дня и помог при любых возникших трудностях. Содержание молитвы полезно заранее сформулировать, по возможности записать на чисты лист белой бумаги.

Священник может помочь выбрать икону Ангела Хранителя в соответствии с потребностями того или иного духовного чада. Как правило, изображение является символическим

Ведь на этом образе не какая-то историческая личность, а бесплотная сущность, которая пребывает на службе у Господа и также помогает лично отдельному человеку. Поэтому зачастую следует осознавать образ именно как символ, а с личным Ангелом устанавливать духовную связь. Много в чем помогает икона Ангела Хранителя и каждый верующий со временем взращивает собственную духовную связь, которая помогает двигаться по духовному пути.

Ангел Хранитель всегда с вами, он не только заботится, но и ведет запись ваших положительных дел и поступков. Данная роль ему назначена для того, чтобы было ходатайствовать Богу во время высшего суда. Поэтому для верующего полезно размышлять на тему того как подумает о вас Ангел Хранитель, когда вы делаете разные дела.

Молитвы Ангелу Хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва Ангелу-хранителю на каждый день

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сердцем сокрушенным и душею болезненною предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни беззаконий моих и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй молитвами твоими прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами, да спасет мя, да накажет мя зде по неизреченней милости Своей, но да не обличит и не истяжет мя онамо по нелицеприятному правосудию Своему; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою; защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да, храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.