Нет, про этот танк я конечно знал и даже в конце концов увидел как он выглядит. Оправившись от некоторой оторопи и сглотнув, осознал что на ЭТО смотрят, но уж точно никак и никогда не собирают тем более в 35-м масштабе. Но в эпоху WORLD of TANKS чего только не случается. И вот я держу в руках коробку от молодой китайской фирмы PANDA HOBBY и это именно объект 279 и именно в 35-м масштабе.

В конце 50-х годов прошлого века на замену основному тяжелому танку Т-10 были разработаны три образца нового тяжелого танка – об. 270 об. 277 и об. 279. Если первые два были традиционной компоновки, то объект 279 это что-то. Конструкторы ленинградского кировского завода под руководством Льва Сергеевича Троянова создали единственную в своем роде уникальнейшую машину.

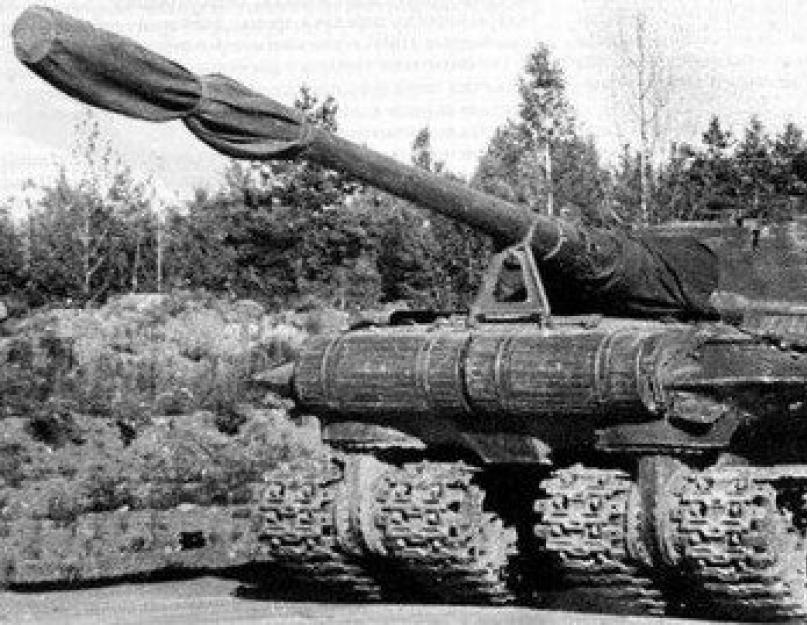

Четырехгусеничная ходовая часть с гидропневматической подвеской, литые башня и корпус с экранами совершенно футуристической формы и броней от 269 до 305 мм. На такой основе естественно смотрится высокобаллистическое 130 мм орудие М-65 совместно со спаренным 14 мм могучим КПВТ. Н-образный 16-ти цилиндровый дизель ДГ-1000 с гидромеханической трансмиссией разгонял это 60-тонное великолепие до 55 км\час.

Внушает. 60 тонн с резвостью тридцатьчетверки.

Танк разрабатывался для боевых действий в условиях ядерной войны и в сети именуется не иначе как танк апокалипсиса. Там-же в сети была обнаружена крайне шовинистическая открытка к 23 февраля где об. 279 движется по заснеженным просторам ядерной зимы на фоне поверженной статуи свободы.

Жестковато, но лучше чем мессершмиты со звездами ко дню победы или американские файтеры к дню защитника отечества.

Вряд-ли кто-то из моделистов расчитывал пополнить коллекцию моделью этой уникальной машины. Слишком уж сложный и малоизвестный прототип это не растиражированные до неприличия немецкие панцеры и прочие заокеанские абрамсы.

Заря надежды ожидаемо пришла с востока.

Появление сразу трёх объектов 279 в 35-м наводит на мысль, что, однозначно, как говорит один известный политик – немцы закончились.

Прищуреный (сильно) взгляд производителей моделей обратился в более восточном направлении. Новинки 2014 года перечислять не буду, но тенденция просматривается.

Как сейчас говорят – респект и уважуха восточным товарищам.

От отечественных производителей, не будем показывать пальцем, нам отечественной (и не буду извиняться за тавтологию) техники наверное не дождаться. И не только брони, по отечественным приоритетам – поле не пахано. Взять хотя-бы воздушные подушки от Левкова до «Зубра», летающие корабли Алексеева и его-же экранопланы. Ревелловско-звездовский «Орлёнок» не в счёт, неточен и мелковат. А флот и флот подводный, а космос? Что, нам гордится нечем?

При современной-то технике и фигурки можно делать не абстрактные, а конкретных персонажей с исторических фотографий и из отечественных фильмов, например экипаж лейтенанта Сани Малешкина из «На войне как на войне». Впрочем, фильмы и не про войну бывают (это я не про зомби и прочую бредятину).

Мантры о том, что дескать, немцы лучше продаются оправдание сомнительное. Работать над спросом надо, а не плыть по течению, а то ведь приплывём как соседняя братская страна. Там уже из политкорректности и звёзды армии победительницы на декалях по частям дают.

Ладно с публицистикой заканчиваю, извиняюсь за брюзжание, накипело. Я пенсионер, старый – допускается.

Теперь о сущном, модель от Panda Hobby PH35005 объект 279.

На литниках аккуратно отлитые детали зелёного пластика без облоя и утяжин, отдельно отлитые траки, плата фототравления, декали ожидаемо нет. Крайне необычный прототип, необычная форма корпуса, двойной комплект ходовой потребовал некоторого времени на осознание и осмысление направления дальнейших действий. Прежде всего погрузился в сеть, благо стараниями заинтересованных коллег там есть что посмотреть. Нашёл почти всё по внешнему виду. Что-то удалось подчерпнуть из «техники и вооружения» ещё есть немногие кадры и видео с испытаний. Оборонка, по обыкновению, информацией не балует? хорошо что хоть сам объект сохранился. К сожалению в кубинке об. 279 стоит частично разукомплектованый. Нет шанцевого инструмента, прожектора командира, укладки, брезента. Впрочем многое на объект перекочевало с Т-10, есть откуда подсмотреть. С подвески спущено масло и машина стоит в крайнем нижнем положении.

А ведь ни-что не мешало поставить на упоры в естественном состоянии.

Между прочим, у гидропневматической подвески объекта

есть любопытный параметр, определяющий высоту, с которой танк может упасть без удара балансиров об упоры. Для об. 279 со всеми его 60-ю тоннами он равняется полуметру. Как-то в начале своей трудовой деятельности мне приходилось видеть падение 10-тонного винта с гораздо меньшей высоты-впечатление непередаваёмоё!

Сборку традиционно начал с шасси. Некоторое время медитативно срезал с литников траки. При этом отсортировал некоторое количество с недоливами гребней. Это не страшно, я их пристроил на верхние ветви внутренних гусениц. Сборка шасси – вот где горюшко-беда. Положение подвески по инструкции заметно ниже чем на снимках с испытаний. Правильное положение всех 24-х опорных катков выставил срезав установочные штифты на балансирах. Затем, пока не высох клей, не приклеивая узлы с балансирами к корпусу, выровнял все балансиры поставив на ровную плоскость. Провис внутренних гусениц на месте воспроизвести та ещё проблема. Сюда бы рабочие гуси от фриул или мастер клуба. Мечты, надежды, цена опять же двойная наверно будет…

Соберёмся. Мы же бывшие советские, то есть соотечественники тех, кто это сваял. То-есть нет ничего невозможного, то есть приспособа нужна, рацуха то есть. По замерам с корпуса соорудил стапелёк, на котором установил по очереди обе ходовых и собрал на них гусеницы, с положенными провисами. Затем каждую гусеницу разделил на две части с учётом возможности их последующей установки. Задвигать лучше со стороны ведущего колеса, при этом стыки получаются на верху ленивца и ниже середины ведущего. Провисом злоупотреблять не стоит, чтобы внутренние ветви без проблем зашли на место, да и на прототипе, в рабочем положении, он небольшой. Ещё нужно обратить внимание на однообразное положение ленивцев. После сборки первого узла на стапель выносится метка их положения, и на втором узле их ставим сразу по метке. Чтобы не перепутать, гусеницы заранее приготовил коробку с четырьмя отсеками. Подошла коробка от макетовских опять же траков. Гусеницы, катки, ленивцы и ведущие до поры отправились в упомянутую коробку, на место они вернутся после покраски в конце сборки. Процесс впрочем можно упростить собрав внутренние гусеницы снаружи. Но на стапеле удобней и безусловно точнее.

Редукторы ведущих колёс, после шпаклёвки стыков, вклеил в нижнюю половину корпуса, добавил пропущенные сливные пробки. На эээ… пилонах, по-другому и не назвать, полезно воссоздать хорошо видимые в передней части сварные швы и фрезерованные площадки около отверстий.

Сварные швы я делаю двумя способами. Сначала растворяю пластик в растворителе совместно с дихлорэтаном, далее забираю получившийся состав в маленький шприц, надеваю укороченную иглу и наношу в нужные места. По мере подсыхания шов подравнивается и формируется модельным ножом. Иглой или маленькой отвёрткой воспроизводится характерная фактура шва. После высыхания можно сгладить шов кисточкой, смоченной растворителем. Второй способ отличается только тем, что шов наносится не непосредственно на модель а на плоскость, скажем на стекло, а затем готовый фрагмент шва переносится на место. На этой модели швы многорядные поэтому использовал, в основном, второй способ. Площадку воспроизвёл при помощи алюминиевого шаблона.

Прижал по месту, слегка подогрел паяльником и получил необходимую плоскость. Пилоны вклеиваются в нижнюю часть корпуса и на стыки также наносятся сварные швы. Пилоны эти являются ещё и топливными баками, значит, на них должны быть пробки и технологические лючки, но, за неимением информации, этот момент пришлось опустить.

Корпус состоит из двух половин и склеивать их сразу не стоит – обе требуют доработки. На нижней части спереди шпаклёвкой рельеф корпуса, площадки под буксирные крюки. Чёткие линии разделения получил при помощи тамиевского скотча.

Буксирные крюки оставил, штатные защёлки изготовил из медной фольги. После изучения фото задняя часть корпуса тоже потребовала доброй порции шпаклёвки.

По бортам низа корпуса имеются три захвата, для удержания бортовых экранов в сложенном, транспортном положении. Даются они в пластике и травлением. В местах установки захваты проходят через отверстия в экранах и эти отверстия хорошо видны. Поэтому пропилил сквозные отверстия и уже в них установил самодельные металлические детали. Сходная операция была проделана и с двумя верхними захватами. По фото были пропилены стыки листов экранов корпуса, поставлены головки болтов крепления.

Бортовые экраны вещь весьма любопытная и требующая рук приложения. Насколько можно понять, внутри имеются некие полости для зипа и запасных траков, поскольку снаружи места крепления нигде не просматриваются. Собраны экраны на каркасе, листы крепятся где сваркой, где заклёпками. Заклёпки обозначил трубкой от шприца с заточенной кромкой, стыки листов пропилил тонкой пилкой. Добавил смоляные головки болтов от мастер клуба. Своеобразная подвеска экранов впечатлила – вот где полёт конструкторской мысли! На петлях подвески встроены защёлки. Открываются они тросиками, натянутыми между петлями. Тросики и по жизни тонкие, а в 35-м масштабе критично ветхие. Сплёл их из самых тонких проволочек какие удалось найти, подходящие нашлись в проводах от импортной техники.

Легко представить, как при движении в родной стихии они цепляются за что-то внешнее или затащенное гусеницами и … Мда… Судя по жалостному состоянию двух левых экранов, а так-же их отсутствию на кадрах хроники, именно это и произошло во время испытаний.

Корпус объекта состоит из трёх литых деталей и навесных экранов. Листы крепятся сваркой и на болтах встык. На модели стыки везде отображены внушительными буртами, да и не все. Пришлось, где необходимо, бурты удалить и прорезать стыки. Добавил пропущенные стыки в районе выхлопных коллекторов. Попутно, естественно были утрачены болты в районе стыков. Чтобы не нарушать единообразия удалил с бортов вообще все головки болтов, заменил их 0,5 мм болтами от мастер клуба.

Габариты, стойки дуг, поручни и кнопка вызова на верху корпуса проходят сквозь отверстия в экранах. Передние габариты удлинил и установил их в прорези на корпусе. А вот в районе стоек и в корме вклеил накладные листы из тонкого (0,35 мм)алюминия и латуни.

Смотровые приборы мехвода и все остальные, в количестве 11-ти штук спаял из жести. Состоят они из двух частей, собственно оптики и козырьков, у механика «реснички». «Реснички» выдавил из жести и вклеил в прорезанные отверстия. На них были замечены заботливо укреплённые резиновые фартуки, для защиты от дождя, скопировал и их. Для удобства монтажа перископы водителя сделал единым блоком.

Фары, сигнал и их ограждение пластиковые, прозрачного стекла нет. Ограждения фар изготовил из проволоки, стекло подобрал из запасов.

На боках погона воссоздал многорядные сварные швы. С левого борта на этом шве угнездился хомут крепления кувалды. Десять хомутов для шанцевого инструмента изготовил из тонкой латуни и проволоки. Барашки оттиснул из нагретого литника в самодельную формочку. Элементы крепления инструмента – из фольги. Кувалда и кирка самодельные: алюминий, дерево. На лопатах черенки заменил на точёные из дерева.

Два хомута на надмоторной плите и два на левом борту оставил свободными, непонятно что там было. Нанопила на модели вызвала обоснованные сомнения, в пересчёте с 35-го всего 960мм. На реальной машине хомуты для пилы расположены гораздо шире, где-то 1140мм. Новую пилу изготовил из 0,35мм алюминия, зубья накатал маленькой шестерёнкой.

Зубья должны бы быть защищены каким-то чехлом но опять не известно как он мог выглядеть, оставил их опасно оголёнными. Возвращаясь к погону счёл необходимым сделать привычные прорези для установки башни. Предложенные на модели защёлки тут неуместны, это ещё по старым «огоньковским» танкам было понято. На погоне ещё были замечены и воспроизведены отверстия для слива воды. Сверлены они по-разному, явно не станком, а по ходу испытаний знакомым слесарем.

Дуги сначала установил штатные, но затем, сравнивая с оригиналом, обнаружил, что они должны быть длиннее. Стойки тоже должны быть смещены относительно друг друга. Новые дуги спаял из проволоки, стойки пластиковые. На левые стойки вживил крючки для буксирного троса, ещё один крюк вклеил, сверяясь с фото на лобовую деталь.

Трос у объекта почему-то один. Спереди он зацеплен за этот самый крюк, далее ему полагается висеть на крюках стоек. Другой конец, по аналогии с Т-10, должен обтягиваться талрепом. За левым патрубком обнаружился и обушок, точь в точь как на десятке.

Обушок этот имеется в двух вариантах, пластик - дет. C2 и травлёный – Re9. Беда только что стандартный трос длиной 4106 мм до этого обушка не дотягивается, да и талреп из-за угла не затянешь – загнётся. В кубинке трос, не заморачиваясь, пропустили через пустующий хомут. Тоже, по-честному, предлагает сделать и инструкция. В реальности между обухом и талрепом с тросом скорее всего была скоба с короткой цепочкой, на этом варианте и остановился.

На надмоторной плите срезал рельефно отлитые рымы с кольцами. Вместо них изготовил новые из алюминия, кольца спаял из медной проволоки. Решетки над радиаторами поставил травлёные из набора. А вот внутри выхлопных патрубков сетки ставить не надо – нет их там.

В наборе они, однако, имеются. Они вероятно могли стоять там до того как патрубки нарастили чтобы избежать заброса выхлопных газов на радиаторы, на одном из снимков видно что коробов ещё нет. Некоторой доработке подверглись соединения брони между патрубками и башней, малозаметный лючок перед правым вентилятором обзавёлся проволочной скобой. Укладка банника на правом борту тоже получила свою долю совершенствования. Засверлены торцы трубок, сверху убраны пластиковые имитации полос крепления, вместо их вклеены полоски из алюминия. Между хомутами и корпусом вклеены скобы с болтами.

Наружные топливные баки сложной формы крепятся за крюки на корме металлическими лентами и подтягиваются талрепами. Всё это хозяйство сделал из металла.

На самих баках заменил отлитые зацело с боковыми стенками ручки для переноски на металлические. В музее пробки на баках отсутствуют. Сделал стандартные с квадратными отверстиями под ключ, предлагаемые инструкцией детали A27 и A28 вызвали сомнение.

Откидной кронштейн крепления ствола по-походному доработан по фото. Деталь C5 изображающая фиксатор кронштейна заменена на паяную, добавлена защёлка, которая отсутствует в музее.

Башня – отдельная поэма. Прежде всего бросился в глаза отлитый вместе с башней колпак вентилятора. Пришлось долго и нудно спиливать его тонкой (0,1 мм)т амиевской пилкой. После доработки вентилятор был установлен как положено – с зазором.

Неимоверно мощное орудие дополнил противовесом.

Основательно доработана маска пушки, прожектор взамен пластикового кружочка – деталь B28, получил стекло, окрашенное с обратной стороны в чёрный цвет. Якобы ствол КПВТ, дет. B6, заменён самодельным из двух частей, часть кожуха от звездовского БТР-80а, там есть лишний, и точёный раструб. Добавлены регулировочные болты прожектора, болты крепления, колодки, провода.

Приметное колечко с болтами на стволе орудия отсутствует. Пришлось изготавливать, удалось с четвёртой попытки. Головки болтов всё те-же 0.5 мм от мастер клуба самые мелкие на то время, но пожалуй всё-таки крупноваты.

К башне прилагается фототравление – ложементы, кронштейны, не все, зато в двух экземплярах. Пропущена укладка позади башни. Аналогичная обвеска была обнаружена на Т-10, там всё расположилось позади башни. Изящный кронштейн на правой скуле на Т-10 тоже имеется, там он обнаруживается то на левом борту (Т-10М), то опять же позади башни (Т-10А).

Три узла крепления, по видимому ОПВТ, даны в пластике дет. B20, заменил их на ажурные и подвижные паяные.

Оси люков засверлил и обозначил торцы торсионов. Башенные перископы, как уже сказано паяные, вся оптика, ясен свет, застеклена и дополнена зеркалами из самоклеющейся плёнки. Ночной прицел ТПН-1 в музее и на модели закрыт заслонкой. Открыт он на киевском Т-10М, правда закрашен.

Недолгий поиск в интернете позволил «заглянуть в глаза» и ТПН-1 и прибору командира ТНК.

Прожектор командира и его травлёный кронштейн на модели имеются, кронштейн только неверный. В кубинке этот узел отсутствует. Выручил снова киевский танк. Там и кронштейн, и прожектор на месте, но опять же привода нет.

Пришлось привычно заняться реконструкцией. Поскольку узел получился подвижным, провод к прожектору сделал из 0.15 мм мононити (первоначальный из проволоки быстро обломился), ещё туда же добавил свёрнутую заглушку на тросике.

Крайне загадочное сооружение над левым окном дальномера появилось, очевидно входе испытаний и вроде бы перекрывает поле зрения ночного прицела. Но раз есть, значит есть, пластиковую дет. B18 из соображений прочности заменил на металл.

За окнами дальномера установил подвижные зеркала с приводом от казённика пушки правда их всё-таки плохо видно,оптика ночного прицела получилась удачней. Многочисленные скобочки и поручни из проволоки разной толщины. Брезент свёрнут из реальной материи пропитанной ПВА, лучше всего подходит тончайшая плащёвка или материя от зонтиков. Антенна изготовлена из струны. Непоколебимую стройность струне придаёт простая операция, зажимаю один конец струны в тисках, второй натягиваю пассатижами и под натягом прокаливаю докрасна зажигалкой. Обрезать полученную заготовку лучше диском.

Поскольку объект музейный, следы эксплуатации тут неуместны, хотя имеются следы тяжких испытаний. Воспроизводить их не стал. Камуфляж тоже посчитал излишним машина и так сложная, единственная в своём роде, разбивать облик камуфляжем не хотелось. Обошелся смывкой и тонировкой.

Тяга к прекрасному всё же никуда не делась и счёл что суровый скупой армейский дизайн должен присутствовать. Подкрасил титульной красной краской пробки на подвеске, рукоятку защёлки, кнопку вызова. Этим же жизнерадостным цветом украсил раструб пулемёта и окна дульного тормоза. На борта башни перевёл вполне логичный номер 279. На обширный лоб корпуса, в духе тех времён прямо-таки просилась звезда, красная понятно. Не стал сопротивляться и «авиационная» звезда с белой окантовкой достойно завершила работу…

Работа над моделью с перерывами растянулась почти на год. От сборки получил массу разнообразных впечатлений и в общем удовлетворение.

Производителям огромное спасибо уже за то, что взялись за столь малоизвестный, необычный и сложный образец отечественного танкостроения. И конечно спасибо ребятам отснявшим в деталях эту необычную машину. Браться за столь неординарное изделие без подробных фотографий пожалуй и не стоило.

Сегодня ни один посетитель музея бронетанковой техники, расположенного в Кубинке, не может пройти мимо одного из самых необычных танков современности. Речь идет о тяжелом танке, имеющем индекс «объект 279». Этот танк представляет из себя самую настоящую летающую тарелку, только размещенную на гусеницах и имеющую башню. Но и на этом странности не заканчиваются, поскольку гусениц у данной тяжелой машины не одна пары, а две.

Самое удивительное заключается в том, что данный тяжелый танк вполне мог быть принят на вооружение Советской армии, хотя в итоге и разделил участь многих опытных тяжелых танков, так и не дойдя до заводского конвейера.

Экскурс в историю

Идея поставить танк на 4 гусеницы существовала достаточно давно. Первая мысль о четырехгусеничнике принадлежит немецкой компании «Даймлер» , которая в годы Первой мировой войны решила разработать первую броневую машину повышенной проходимости, для чего был предложен вариант с установкой на грузовиках вместо задних колес гусениц.

Идея показалась хорошей и военными уже в 1915 году был выдан заказ на постройку подобной машины. Для увеличения проходимости «Мариенваген» — такое название дали данной машине – решено было поставить на 4 гусеницы: по 2 спереди и 2 сзади. Однако попытка оказалась неудачной. Водрузить на хлипкое по своей конструкции шасси довольно внушительный короб из 9-мм броневой стали не получилось. Да и танком назвать эту машину можно было с натяжкой, потому что башни у ней не было, скорее это был бронеавтомобиль, но на 4 гусеницах.

Вторыми, кто подхватил идею создания четырехгусеничного танка, оказались англичане . По их концепции танки являлись своего рода «сухопутным флотом», а, следовательно, в танковых войсках, как и во флоте, должен был быть своего рода лидер, неуязвимый для огня артиллерии. Разрабатывать такой танк англичане начали в 1915 году.

В результате их работ на свет появился огромный танк: длина порядка 10 метров, вес под 100 тонн. По виду он напоминал массивный бронированный вагон на четырех гусеницах. В движении его должны были приводить 2 двигателя суммарной мощностью всего в 210 л.с., так что о какой-либо подвижности можно было забыть.

Танк вооружался 57-мм пушкой и 6 пулеметами, которые создавали вокруг него сплошную стену огня. Не смотря на то, что бронирование танка защищало его от огня немецких 77-мм полевых орудий, почти сразу же после испытаний танк был отправлен на металлолом.

Третьими, кто замахнулся на создание танка на 4 гусеницах, стали американцы . В 1943 году в США была запущена программа по разработке тяжелых танков Т-28, которые бы без проблем могли преодолеть любую оборону, даже такую крепкую как «Западный вал» или «Линия Зигфрида».

Основным вооружением танка должно было стать 105-мм орудие, однако опять-таки расположенное не в башне, а в самом корпусе. По сути, американцы разрабатывали не танк, а ПТ-САУ. Орудие было расположено в корпусе между гусеницами и прикрыто мощнейшей броней в 305-мм. В итоге машина была переквалифицирована в самоходку и получила новый индекс Т-95.

Боевой вес машины составил 86 тонн, поэтому для снижения давления на грунт было принято решение о применении 4 гусениц: попарно, по 2 на каждый борт. При этом внешние гусеницы самоходки защищались прикрепленными к ним бортовыми экранами толщиной в 100 мм и могли сниматься и буксироваться позади машины на тросе.

Снятие гусениц также облегчало транспортировку Т-95, так как существенно уменьшало ширину машины с 4,56 м. до 3,15 м. Всего было изготовлено 2 таких машины, которые применялись только для испытаний. Одну из них можно до сих пор увидеть в музее Паттона в Форт-Ноксе, в штате Кентукки.

Объект 279

В начале 1956 года Главное бронетанковое управление МО СССР сформулировало основные тактико-технические требования для нового тяжелого танка, который должен был поступить на вооружение на рубеже 50-60 годов. В частности ограничение по весу должно было составить 50-60 тонн, в то же время танк планировалось оснастить новым 130-мм орудием. Техническое задание на разработку танка было выдано 2-м КБ: Челябинского тракторного завода и Ленинградского им. Кирова. Отбор должен был происходить на конкурсной основе.

В 1950-е годы в советской армии сложилась непростая ситуация с тяжелыми танками : в эксплуатации находилось 4 модели. Оставшийся с Великой Отечественной войны танк ИС-2 уже не отвечал требованиям времени (главным образом по защищенности) и в перспективе годился только на службу в роли ДОТов. Танк ИС-3 имел низкую надежность, поэтому в войсках не пользовался популярностью, а по уровню бронирования лишь незначительно отличался от принятого на вооружение среднего танка Т-54.

Имеющийся танк ИС-4 – был защищенной и мощной машиной, но стоил в 3 раза дороже, чем ИС-3, при этом, не устраивая военных по требованиям мобильности и также, как и ИС-3, страдая техническими проблемами. Все три имеющихся тяжелых танка в качестве основного вооружения имели 122-мм нарезную пушку Д-25Т, к тому моменту уже заметно устаревшую.

Наряду с ними место основного тяжелого танка пытался занять Т-10, который выпускался огромной для этого класса техники серией. Данный танк устраивал военных своими эксплуатационными качествами, но не выдерживал сравнения с натовскими аналогами – британским «Конкэрором» и американским М103, по крайней мере, до проведения модернизации до уровня Т-10М.

Создаваемый новый танк должен был заменить все имеющиеся машины и лишиться главного недостатка Т-10 – слабой бронезащиты и эффективно бороться со всеми существующим и перспективными танками вероятного противника. В 1957-1959 годах было представлено 3 прототипа, но лишь один из них, «Объект 279», создавался заново, став одной из самых необычных и смелых моделей во всей истории мирового танкостроения.

Конструкторские работы над проектом возглавлял Л.С.Троянов, который уже отметился созданием тяжелого танка ИС-4 . В отличие от проектов конкурентов (Объект 770 – ЧТЗ и Объект 277 — еще один проект завода им. Кирова), его тяжелый танк предназначался для использования в условиях применения противником ядерного оружия и на труднопроходимой для техники местности.

Проект танка обладал классической компоновкой. Но примененные оригинальные конструктивные решения привели к тому, что заброневой объем в 11,47 кубических метров, фактически был наименьшим среди всех тяжелых танков тех лет (можно отнести к недостаткам). Корпус танка представлял из себя литую конструкцию из 4 массивных деталей, соединенных при помощи сварки . На борта танка были установлены разнесенные стальные экраны, обладающие криволинейным профилем. Данные экраны призваны были обеспечить дополнительную противокумулятивную защиту, одновременно с этим, придавая корпусу обтекаемую форму.

Танк отличался чрезвычайно мощным бронированием . Лобовая броня обладала толщиной в 192 мм по нормали (в ряде источников указывается 269 мм, что представляется завышенным) имела наклон под 60 градусов и угол подворота до 45 градусов. Фактически приведенная толщина брони была эквивалентна 384-550 мм. Танковые борта защищались 182-мм броней имеющей наклон около 45 градусов (эквивалентно бронированию в 260 мм). Данный уровень бронирования гарантировал непоражаемость танка при обстреле из любого имеющегося на тот момент танкового орудия с любых дистанций.

Башня танка была полусферической, цельнолитой и сплюснутой . Башня обладала равномерной толщиной брони в 305 мм, и наклоном в 30 градусов (эквивалент 352 мм). Благодаря этому «Объект 279» получил рекордный уровень защищенности, который был достигнут без использования комбинированного бронирования. При этом масса танка составляла 60 тонн, что кажется даже мелочью в сравнении с такими немецкими разработками, как «Маус» или Е-100.

Экипаж тяжелого танка состоял из 4 человек. Трое из них располагались в баше (командир, заряжающий и наводчик), а четвертый – механик-водитель находился в передней части корпуса по центру. Здесь же располагался его люк для посадки и высадки из танка.

Основным вооружением танка должно было стать 130-мм нарезное орудие М-65 . С орудием был спарен 14,5-мм пулемет КПВТ. Данное орудие было разработано во второй половине 50-х годов для вооружения перспективных тяжелых танков и ПТ-САУ. Вес орудия составлял 4060 кг, а длина равнялась приблизительно 60 калибрам. Его особенностями было наличие щелевого дульного тормоза, вспомогательной продувки ствола сжатым воздухом и эжектора.

Дульная энергия ствола составляла 15-16 МДж, а 30,7 кг бронебойный трассирующий снаряд покидал его на скорости 1000 м/с. Дульная энергия орудия в 1,5 раза превышает показатели современных 120-125-мм гладкоствольных пушек.

Процесс боепитания орудия был частично автоматизирован. Совместная работа кассетного полуавтомата заряжания и заряжающего позволяли добиться скорострельности в 5-7 выстрелов в минуту

. Наряду с этим разрабатывалась и более сложная система заряжания, которая позволила бы довести скорострельность до 10-15 выстрелов в минуту. Вместе с этим в расплату за очень плотную компоновку боекомплект танка был достаточно скромен – всего 24 выстрела раздельного заряжания и 300 патронов для пулемета.

На танке предполагалось использовать достаточно современные на тот момент приборы прицеливания и наблюдения : стереоскопический прицел-дальномер ТПД-2С, имеющий независимую стабилизацию, двухплоскостной электрогидравлический стабилизатор «Гроза», ночной прицел ТПН, объединенный с прибором ИК-подсветки Л-2, а также полуавтоматическую СУО. Многие из перечисленных приборов появились на серийных машинах только в конце 60-х годов.

В качестве основного для танка рассматривались 2 дизельных двигателя: 2ДГ-8М (1000 л.с. при 2400 об/мин) и ДГ-1000 (950 л.с. при 2500 об/мин). Оба двигателя имели горизонтальное расположение цилиндров (в целях экономии места в низком танковом корпусе) и могли обеспечить танку скорость хода по шоссе в 50-55 км/ч . Запас хода машины составлял 250-300 км. Вместо механической трансмиссии танк получил однопоточную трехступенчатую гидромеханическую передачу. Планетарная коробка передач частично автоматизировалась.

Основной изюминкой проекта была ходовая часть, которая располагалась на 4 гусеничных движителях, расположенных под днищем корпуса . С каждого борта танка располагался блок из 2-х гусеничных движителей, в состав каждого из которых входило по 6 сдвоенных необрезиненных опорных катков и по 3 поддерживающих ролика. Ведущее колесо имело заднее расположение.

Такая ходовая часть не имела аналогов в отечественном танкостроении. Узлы ходовой крепились на 2-х несущих конструкциях, которые по совместительству выполняли роль топливных баков. Подвеска танка была гидропневматической. Конструкция ходовой обеспечивала танку почти полное отсутствие клиренса, невозможность его посадки на грунт и достаточно низкое удельное давление на уровне 0,6 кг/см 2 .

По результатам проведенных испытаний, которые прошли в 1959 году, у танка был выявлен ряд серьезных недостатков ходовой части:

— потери КПД при движении на вязком грунте,

— низкая поворотливость,

— сложность обслуживания и ремонта,

— невозможность снижения общей высоты танка,

— большая трудоемкость производства.

Уже тогда стало ясно что «Объекту 279» не суждено стать серийным танком. Наиболее узкоспециализированный, амбициозный и дорогостоящий среди всех трех опытных образцов он должен был уступить им дорогу. Но и этим планам уже не суждено было сбыться.

22 июля 1960 года во время демонстрации новой тяжелой техники на полигоне Капустин Яр Хрущев категорически запретил военным принимать на вооружение любые танки, превышающие массу в 37 тонн . Тем самым в СССР был поставлен крест на всей программе тяжелых танков. Однако, не смотря на это, «Объект 279» на протяжении многих лет, вплоть до появления на вооружении танков Т-80У оставался одним из самых мощных танков в мире.

После Великой Отечественной Войны в СССР сложилась довольно сложная ситуация с тяжёлыми танками. ИС-3 оказался ненадёжным и малопригодным к службе в мирное время. ИС-4 выпускался малыми сериями и отличался недопустимо низким качеством изготовления. Опытные ИС-6 и ИС-7 на вооружение так и не приняли.

К середине 50-х наконец развернули серийный выпуск нового тяжёлого танка Т-10. А конструкторы сразу же занялись разработкой новых, перспективных машин. Самый запоминающийся из них – «объект 279», даже с виду походил скорее на реквизит фантастического фильма.

Конструкция

Толщина брони литого корпуса доходила, по некоторым данным, до 269мм. Борта в 182мм были даже толще, чем у ИС-7. Толщина башенной брони «по кругу» достигала 305мм, превосходя всех предшественников. Снаружи танк закрывали противокумулятивные экраны, придавая корпусу характерную эллиптическую форму.

Другой узнаваемой чертой «объекта 279» стала ходовая часть – движитель с четырьмя гусеницами размещался практически под корпусом, закрывая почти всё днище. В качестве силовой установки для танка выбрали H-образный 16-цилиндровый дизель, а трансмиссия была гидромеханической с планетарными механизмами поворота. Внутри балок, на которых монтировались гусеницы, разместили топливные баки.

По вооружению «объект 279» от конкурентов по конкурсу не отличался.

Пушка М-65 калибра 130мм оснащалась эжектором и дульным тормозом, была стабилизирована в двух плоскостях. При использовании бронебойного снаряда БР-482 дальность прямого выстрела превышала 1100 м, на этой дистанции пробивалась броня толщиной 240мм.

Снаряд имел разрывной заряд из 115 грамм гексала. В качестве спаренного пулемёта на танке использовался 14.5мм КПВТ. Его бронепробиваемость (до 40 мм) позволяла уничтожать легкую технику, не используя основное орудие. Укладка снарядов – механизированная, с транспортёрами снарядов и гильз, и электромеханическим досылателем. Также «279» имел приборы ночного видения и систему защиты от оружия массового поражения.

Технические данные танка в сравнении

Правильнее будет сравнить «279» с другими перспективными тяжёлыми танками – в конце концов, больше ни с кем ему соперничать не пришлось. Другой ленинградский прототип – « » представлял собой вполне традиционную конструкцию, развивающую решения, применённые при создании ИС-7 и Т-10.

Создавался, что называется, «с чистого листа».

Очевидно, что главным «козырем» «279» была повышенная проходимость – по другим параметрам он иногда даже уступал соперникам. Например, боезапас пушки составлял не 35-37, а всего лишь 24 снаряда. По вооружению, как уже говорилось, танки аналогичны.

Говоря о тяжёлых танках, обычно представляют себе неповоротливые, малоподвижные машины. «Объект 279», благодаря уникальной конструкции ходовой, демонстрировал даже повышенную проходимость. Но оборотная сторона присутствует всегда. Для «279» ей стала чрезмерная сложность движителя в эксплуатации и обслуживании. А минимальный заброневой объём, обеспечивший наибольшую толщину брони при небольших размерах, вынудил сократить боезапас.

В конечном итоге мертворожденными оказались все «объекты» – генеральный секретарь Хрущёв отнёсся к ним одинаково скептическим, и в 1960 году все работы по тяжёлым танкам в СССР закончились.

Видео

Таинственный «объект 279» был прототипом тяжелого танка, разработанном в КБ ленинградского Кировского завода в 1957 году. Изначально он был задуман как тяжелый танк прорыва, который должен возглавлять механизированные отряды, при этом танк обладал улучшенный проходимостью в условиях бездорожья по сравнению с обычными танками благодаря уникальной системе 4-гусеничного привода.

Несмотря на 60-тонный вес, объект 279 был удивительно быстрым. Это обеспечила установка мощного дизельного двигателя 2DG-8М в 1000 лошадиных сил, который позволял развить максимальную скорость в 55 км/ч. Полного бака топлива должно было хватить на то, чтобы проехать 300 км.

Помимо четырех гусениц, особенностью объекта 279 был тонколистовой изогнутый экран, который окружал весь танк. Схема бронирования вместе с противокумулятивным экраном должна была выдерживать попадание 122-миллиметрового бронебойного и 90-мм кумулятивного снарядов. Под экраном экипаж был дополнительно защищен броней, толщина которой доходила до 269 мм. Необычная эллипсообразная форма корпуса также была придумана неспроста – она была специально разработана, чтобы танк выдержал ударную волну ядерного взрыва.

В отличие от T28 - супертяжелого танка армии США, - который был безбашенным и, по сути, являлся самоходной противотанковой артиллерийской установкой, у объекта 279 была полноценная поворотная башня. Максимальная толщина литой брони башни составляла 319 мм, причем она также была оснащена дополнительными антиосколочными и противофугасными защитными экранами. Танк был оснащен химической, биологической, радиологической и противоядерной защитой экипажа. Была предусмотрена также автоматическая система пожаротушения, обогрева и кондиционирования воздуха для боевого отделения.

Экипаж объекта 279 состоял из четырех человек: командира, водителя, наводчика и заряжающего. Танк был вооружён 130 мм нарезным орудием М-65 со скоростью стрельбы 5-7 выстрелов в минуту. Боекомплект орудия состоял из 24 снарядов. Система управления огнем представляла собой оптический дальномер, системы автоматического наведения и ночного видения, а так же инфракрасного прожектора. Справа от орудия на танке был установлен спаренный 14,5-мм пулемет КПВТ.

Хотя тяжелый объект 279 оказался очень перспективной машиной, обнаружились некоторые проблемы с ходовой, которая требовала дальнейшей доработки, и проект аннулировали еще на экспериментальной стадии. Окончательное решение было за Никитой Хрущевым, а он не допускал к разработке любые танки массой более 37 тонн.

В результате проект Объект 279 был заброшен всего через пару лет после его создания. Единственный экземпляр этой причудливой машины в настоящее время находится в танковом музее в Кубинке под Москвой.

В продолжение темы наш обзор про .

Объект 279 стал одним из самых необычных советских танков.

Л.С. Троянов во главе группы конструкторов Кировского завода разработал тяжёлый танк традиционной компоновки, но с великолепной проходимостью и защитой. Это стало возможно благодаря оригинальным, точнее уникальным решениям, применённым в конструкции корпуса и ходовой части.

Корпус и башня

Корпус создавался из четырёх литых бронелистов сложной криволинейной формы. Борта дополнительно прикрывались тонкими противокумулятивными экранами, делающими форму корпуса похожей на вытянутый эллипсоид. Толщина наклонной брони на лбу корпуса достигала 269 мм, а бортов – 182 мм.

Литая сферическая башня оказалась защищена ещё серьёзнее, поскольку её толщина по всему периметру равнялась 305 мм под наклоном.

Такая броня защищала Объект 279 от 122 мм снарядов в лобовой и боковых проекциях.

Внутри размещался экипаж в количестве 3 человек в башне и механика-водителя в передней части корпуса.

Вооружение

Основным вооружением была пушка М-65 калибром 130 мм, вспомогательным – 14,5 мм пулемёт КПВТ. Заряжание производилось полуавтоматическим автоматом заряжания, а 24 снаряда размещалось в механизированной боеукладке.

Точность стрельбы обеспечивал двухплоскостной стабилизатор, система наведения, работающая в полуавтоматическом режиме и стереоскопический прицел ТПД-2С, совмещённый с дальномером. Для ведения боя в условиях плохой видимости предусмотрели инфракрасные приборы ночного видения.

Подвижность

Помимо защищённости, Объект 279 мог похвастать великолепной проходимостью, обусловленной уникальной конструкцией ходовой части. Вместо двух гусеничных движителей, советский тяжёлый танк получил четыре, расположенных под днищем корпуса. Они крепились к пустотелым балкам, бывшим по совместительству топливными баками. Каждый из них обладал 6 сдвоенными опорными необрезиненными катками, 3 поддерживающими роликами и ведущим колесом сзади. Дополнялась необычная конструкция нерегулируемой гидропневматической подвеской.

Приводил в движение танк дизельный двигатель ДГ-1000, передававший свою мощность на ведущие колёса через гидротрансформатор и планетарную коробку передач с 3 ступенями.

Благодаря конструкторскому решению, Объект 279 было невозможно посадить на днище и застрять. Удельное давление на грунт 60 тонного тяжёлого танка было равно лёгкому и достигало 0,6 кгс/см?. Проходимость превзошла все существующие танки того времени. Машина с лёгкостью преодолевала глубокий снег, заболоченную местность и искусственные противотанковые препятствия вроде ежей.

Финал

Вместе с тем, обслуживание ходовой части оказалось сложным, а, при повреждении узлов, закрытых крайними гусеницами, и вовсе невозможным в полевых условиях. Кроме того, конструкция обусловила чрезмерную высоту, большие потери мощности и проблемы с поворотами на месте.

Создали только один образец необычного танка, а два других отменили. Сейчас Объект 279 можно увидеть в музее Кубинка.