Введение

I. Первичная переработка нефти

1. Вторичная перегонка бензиновой и дизельной фракции

1.1 Вторичная перегонка бензиновой фракции

1.2 Вторичная перегонка дизельной фракции

II. Термические процессы технологии переработки нефти

2. Теоретические основы управления процессами замедленного коксования и коксования в слое теплоносителя

2.1 Процессы замедленного коксования

2.2 Коксование в слое теплоносителя

III. Термокаталитические и термогидрокаталитические процессы технологии

переработки нефти

3. Гидроочистка керосиновых фракций

IV. Технологии переработки газов

4. Переработка нефтезаводских газов – абсорбционно-газофракционирующие установки (АГФУ) и газофракционирующие (ГФУ) установки

4.1 Газофракционирующие установки (ГФУ)

4.2 Абсорбционно-газофракционирующие установки (АГФУ)

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Нефтяная промышленность сегодня - это крупный народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям. Что значит нефть сегодня для народного хозяйства страны? Это: сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, искусственных тканей; источник для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и реактивных топлив), масел и смазок, а также котельно-печного топлива (мазут), строительных материалов (битумы, гудрон, асфальт); сырье для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в корм скоту для стимуляции его роста.

В настоящее время нефтяная промышленность Российской Федерации занимает 3 место в мире. Нефтяной комплекс России включает 148 тыс. нефтяных скважин, 48,3 тыс. км магистральных нефтепроводов, 28 нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью более 300 млн. т/год нефти, а также большое количество других производственных объектов.

На предприятиях нефтяной промышленности и обслуживающих ее отраслей занято около 900 тыс. работников, в том числе в сфере науки и научного обслуживания - около 20 тыс. человек.

Промышленная органическая химии прошла длинный и сложный путь развития, в ходе которого ее сырьевая база изменилась кардинальным образом. Начав с переработки растительного и животного сырья, она затем трансформировалась в угле- или коксохимию (утилизирующую отходы коксования угля), чтобы в конечном итоге превратиться в современную нефтехимию, которая уже давно не довольствуется только отходами нефтепереработки. Для успешного и независимого функционирования ее основной отрасли - тяжелого, то есть крупномасштабного, органического синтеза был разработан процесс пиролиза, вокруг которого и базируются современные олефиновые нефтехимические комплексы. В основном они получают, а затем и перерабатывают низшие олефины и диолефины. Сырьевая база пиролиза может меняться от попутных газов до нафты, газойля и даже сырой нефти. Предназначавшийся вначале лишь для производства этилена, этот процесс теперь является также крупнотоннажным поставщиком пропилена, бутадиена, бензола и других продуктов.

Нефть - наше национальное богатство, источник могущества страны, фундамент ее экономики.

технология переработка нефть газ

I . Первичная переработка нефти

1. Вторичная перегонка бензиновой и дизельной фракции

Вторичная перегонка - разделение фракций, полученных при первичной перегонке, на более узкие погоны, каждый из которых затем используется по собственному назначению.

На НПЗ вторичной перегонке подвергаются широкая бензиновая фракция, дизельная фракция (при получении сырья установки адсорбционного извлечения парафинов), масляные фракции и т.п. Процесс проводится на отдельных установках или блоках, входящих в состав установок АТ и АВТ.

Перегонка нефти – процесс разделения ее на фракции по температурам кипения (отсюда термин «фракционирование») – лежит в основе переработки нефти и получения при этом моторного топлива, смазочных масел и различных других ценных химических продуктов. Первичная перегонка нефти является первой стадией изучения ее химического состава.

Основные фракции, выделяемые при первичной перегонке нефти:

1. Бензиновая фракция – нефтяной погон с температурой кипения от н.к. (начала кипения, индивидуального для каждой нефти) до 150-205 0 С (в зависимости от технологической цели получения авто-, авиа-, или другого специального бензина).

Эта фракция представляет собой смесь алканов, нафтенов и ароматических углеводородов. Во всех этих углеводородах содержится от 5 до 10 атомов С.

2. Керосиновая фракция – нефтяной погон с температурой кипения от 150-180 0 С до 270-280 0 С. В этой фракции содержатся углеводороды С10-С15.

Используется в качестве моторного топлива (тракторный керосин, компонент дизельного топлива), для бытовых нужд (осветительный керосин) и др.

3. Газойлевая фракция – температура кипения от 270-280 0 С до 320-350 0 С. В этой фракции содержатся углеводороды С14-С20. Используется в качестве дизельного топлива.

4. Мазут – остаток после отгона выше перечисленных фракций с температурой кипения выше 320-350 0 С.

Мазут может использоваться как котельное топливо, или подвергаться дальнейшей переработке – либо перегонке при пониженном давлении (в вакууме) с отбором масляных фракций или широкой фракции вакуумного газойля (в свою очередь, служащего сырьем для каталитического крекинга сцелью получения высокооктанового компонента бензина), либо крекингу.

5. Гудрон - почти твердый остаток после отгона от мазута масляных фракций. Из него получают так называемые остаточные масла и битум, из которого путем окисления получают асфальт, используемый при строительстве дорог и т.п. Из гудрона и других остатков вторичного происхождения может быть получен путем коксования кокс, применяемый в металлургической промышленности.

1 .1 Вторичная перегонка бензиновой фракции

Вторичная перегонка бензинового дистиллята представляет собой либо самостоятельный процесс, либо является частью комбинированной установки входящей в состав нефтеперерабатывающего завода. На современных заводах установки вторичной перегонки бензинового дистиллята предназначены для получения из него узких фракций. Эти фракции используют в дальнейшем как сырье каталитического риформинга - процесса, в результате которого получают индивидуальные ароматические углеводороды - бензол, толуол, ксилолы, либо бензин с более высоким октановым числом. При производстве ароматических углеводородов исходный бензиновый дистиллят разделяют на фракции с температурами выкипания: 62-85°С (бензольную), 85-115 (120) °С (толуольную) и 115 (120)-140 °С (ксилольную).

Бензиновая фракцияиспользуется для получения различных сортов моторного топлива. Она представляет собой смесь различных углеводородов, в том числе неразветвленных и разветвленных алканов. Особенности горения неразветвленных алканов не идеально соответствуют двигателям внутреннего сгорания. Поэтому бензиновую фракцию нередко подвергают термическому риформингу, чтобы превратить неразветвленные молекулы в разветвленные. Перед употреблением эту фракцию обычно смешивают с разветвленными алканами, циклоалканами и ароматическими соединениями, получаемыми из других фракций, путем каталитического крекинга либо риформинга.

Качество бензина как моторного топлива определяется его октановым числом. Оно указывает процентное объемное содержание 2,2,4-триметилпентана (изооктана) в смеси 2,2,4-триметилпентана и гептана (алкан с неразветвленной цепью), которая обладает такими же детонационными характеристиками горения, как и испытуемый бензин.

Плохое моторное топливо имеет нулевое октановое число, а хорошее топливо-октановое число 100. Октановое число бензиновой фракции, получаемой из сырой нефти, обычно не превышает 60. Характеристики горения бензина улучшаются при добавлении в него антидетонаторной присадки, в качестве которой используется тетраэтилсвинец (IV), Рb(С 2 Н 5) 4 . Тетраэтилсвинец представляет собой бесцветную жидкость, которую получают при нагревании хлорэтана со сплавом натрия и свинца:

При горении бензина, содержащего эту присадку, образуются частицы свинца и оксида свинца (II). Они замедляют определенные стадии горения бензинового топлива и тем самым препятствуют его детонации. Вместе с тетраэтилсвинцом в бензин добавляют еще 1,2-дибромоэтан. Он реагирует со свинцом и свинцом (II), образуя бромид свинца (II). Поскольку бромид свинца (II) представляет собой летучее соединение, он удаляется из автомобильного двигателя с выхлопными газами. Бензиновый дистиллят широкого фракционного состава, например от температуры начала кипения и до 180 °С, насосом прокачивается через теплообменники и подается в первый змеевик печи, а затем в ректификационную колонну. Головной продукт этой колонны - фракция н. к. - 85 °С, пройдя аппарат воздушного охлаждения и холодильник, поступает в приемник. Часть конденсата насосом подается как орошение на верх колонны, а остальное количество - в другую колонну. Снабжение теплом нижней части колонны осуществляется циркулирующей флегмой (фракция 85- 180 °С), прокачиваемой насосом через второй змеевик печи и подается в низ колонны, Остаток с низа колонны направляется насосом в другую колонну.

Уходящие с верха колонны, пары головной фракции (н. к. - 62 °С) конденсируются в аппарате воздушного охлаждения; конденсат, охлажденный в водяном холодильнике, собирается в приемнике. Отсюда конденсат насосом направляется в резервуар, а часть фракции служит орошением для колонны. Остаточный продукт - фракция 62- 85 °С - по выходе из колонны снизу направляется насосом через теплообменник и холодильники в резервуар. В качестве верхнего продукта колонны получают фракцию 85-120 °С, которая, пройдя аппараты, поступает в приемник. Часть конденсата возвращается на вверх колонны в качестве орошения, а балансовое его количество отводится с установки насосом в резервуар.

Владимир Хомутко

Время на чтение: 5 минут

А А

Современные технологии углубления переработки нефти

В стратегическом плане основными целями модернизации российской нефтепереработки являются:

- максимизация производства топлив, отвечающих стандарту Евро-5;

- минимизация при этом выхода мазута.

И как должна развиваться углубленная переработка нефти тоже понятно – необходимо строительство и введение в эксплуатацию новые конверсионные процессы, с целью увеличения их годовой мощности почти вдвое: с 72-х до 136-ти миллионов тонн.

К примеру, на предприятиях мирового лидера в нефтеперерабатывающей отрасли – США, доля углубляющих переработку процессов составляет более 55-ти процентов, а в нашей стране – только 17-ть.

Изменение этой ситуации возможно, но с помощью каких технологий? Применение классического набора процессов является долгим и весьма затратным путем. На современном этапе крайне необходимы самые эффективные технологии, которые можно было бы применить на каждом российском НПЗ. Поиск таких решений должен проводиться с учетом специфических свойств тяжелых нефтяных остатков, таких, как повышенное содержание асфальтеновых и смолистых веществ и высокий уровень коксуемости.

Именно эти свойства остатков косвенно подталкивают специалистов к тому, что классические технологии тяжелых остатков (например, коксование, деасфальтизация и термический крекинг) ограниченны в своих возможностях по отбору светлых дистиллятов, а значит, углубление переработки нефти с их помощью будет недостаточным.

Доступные современные технологии

Основные углубляющие технологии в основаны на процессе замедленного коксования гудронов, которые обеспечивают максимальный выход дистиллятов (от 60-ти до 80-ти процентов от общего объема перерабатываемого сырья). При этом получаемые фракции относятся к средним и газойлевым дистиллятам. Средние фракции отправляются на гидроочистку для получения дизельных топлив, а тяжелые газойлевые – подвергаются каталитической переработке.

Если взять такие страны, как Канада и Венесуэла, то в них уже больше двух десятилетий замедленное коксование применяется в качестве базового процесса промысловой переработки нефтей тяжелых сортов. Однако, для сырья с высоким содержанием серы коксование неприменимо по причинам экологического характера. Кроме того, вырабатываемый в колоссальных объемах высокосернистый кокс в качестве топлива эффективного применения не имеет, а подвергать его обессериванию – попросту нерентабельно.

России кокс плохого качества, тем более – в таких количествах, не нужен тоже. Кроме того, замедленное коксование является весьма энергоемким процессом, вредным с точки зрения экологии и нерентабельным при малых мощностях переработки. В связи с этими факторами, нужно найти другие углубляющие технологии.

Гидрокрекинг и газификация – самая дорогостоящая глубокая нефтепереработка, поэтому в ближайшее время они на российских НПЗ применяться не будут.

Поэтому и уделять им внимание мы в этой статье не станем. России необходимы наименее капиталоемкие, но достаточно эффективные конверсионные технологии.

Поиск таких технологических решений ведется давно, и основной задачей такого поиска является получение квалифицированных остаточных продуктов.

Таковыми являются:

- высокоплавкий пек;

- «жидкий кокс»;

- различные марки битумов.

Кроме того, выход остатков должен быть минимален, чтобы его переработка с помощью коксования, газификации и гидрокрекинга было рентабельна.

Также одним из критериев выбора метода вторичной углубленной переработки остатков нефтяного сырья является получение востребованного качественного продукта без потери эффективности самой технологии. В нашей стране таким продуктом, вне всякого сомнения, является дорожный битум высокого качества, поскольку состояние российских дорог является извечной проблемой.

Поэтому, если удастся подобрать и реализовать эффективный процесс получения средних дистиллятов и остатков в виде качественных битумов – это даст возможность одновременно решить и проблему углубления нефтепереработки, и обеспечить дорожно-строительную отрасль высококачественным остаточным продуктом.

Среди таких технологических процессов, которые можно внедрить на российских перерабатывающих предприятиях, внимания достойны следующие методики:

Это – широко известный технологический процесс, используемый в производстве битумов и гудронов. Стоит сразу сказать, что примерно 80-90 процентов получаемых вакуумной мазутной перегонкой гудронов по своим качественным характеристикам не соответствуют требованиям, предъявляемым к товарным битумам, и необходима их дальнейшая переработка с помощью окислительных процессов.

Как правило, гудроны перед окислением подвергают дополнительному висбрекингу, с целью понизить значение вязкости получаемого котельного топлива, а также для уменьшения концентрации в битумном сырье трудноокисляемых парафинов.

Если говорить о получаемых с помощью этого процесса вакуумных газойлях, то для них характерны:

- высокая плотность (больше 900 килограмм на кубический метр);

- высокой степень вязкости;

- высокие значения температур застывания (нередко – больше млюс тридцати – сорока градусов Цельсия).

Такие высоковязкие и, в основном, высокопарафинистые газойли по сути представляют собой полупродукты, которые необходимо подвергнуть дальнейшей каталитической переработке. Основная масса получаемых гудронов – это котельное топливо марки М-100.

Исходя из вышесказанного, вакуумная переработка мазута уже не удовлетворяет современные требования к процессам, которые призваны углубить нефтепереработку, вследствие чего в качестве базового процесса, способного кардинально увеличить ГПН, её рассматривать не стоит.

Пропановая деасфальтизация, как правило, используется для получения высокоиндексных масел.

Деасфальтизация гудронов при помощи бензина применяется в основном для выработки сырья, которое затем идет на производство битумов, хотя выделяемая при этом асфальтовая фаза далеко не всегда имеет свойства, необходимые для получения товарного битума нужного качества. В связи с этим получаемый асфальтит нужно дополнительно подвергать или окислению, или разбавлению масляной фазой.

Легкой фазой этого технологического процесса является деасфальтизат. Его показатели еще тяжелее, чем у вакуумного газойля:

- значение плотности – более 920-ти килограммов на кубометр;

- температура застывания – больше сорока градусов Цельсия;

- большее значение вязкости.

Все это требует дополнительной каталитической переработки. Кроме того, деасфальтизат, в силу своей высокой вязкости, очень трудно перекачивать.

Но самой большой проблемой деасфальтизации является высокая степень её энергоемкости, из-за чего размер капитальных вложений, по сравнению с вакуумной перегонкой, возрастает больше, чем в 2 раза.

Основная масса получаемого асфальтита требует дополнительной переработки с помощью конверсионных процессов: замедленного коксования или газификации.

В связи со всем сказанным выше, деасфальтизация также не отвечает основным требованиям к технологии, призванной одновременно углубить нефтепереработку и получить качественные дорожные битумы, поэтому в качестве эффективной технологии увеличения ГПН также не подходит.

Висбрекинг мазута

Этот техпроцесс переживает свое второе рождение и становится все более востребованным.

Если ранее висбрекинг применялся для понижения значения вязкости гудронов, то на современном этапе развития технологии он становится основным углубляющим нефтепереработку процессом. Практически все крупнейшие фирмы мира (Chioda, Shell, KBR, Foster Wuiller, UOP и так далее) за последнее время разработали сразу несколько оригинальных технологических решений.

Основными достоинствами этих современных термических процессов являются:

- простота;

- высокая степень надежности;

- малая стоимость необходимого оборудования;

- рост значения выхода средних дистиллятов, получаемых из тяжелых нефтяных остатков, на 40 – 60 процентов.

Кроме того, современный висбрекинг дает возможность получать качественные дорожные битумы и такое энергетическое топливо, как «жидкий кокс».

Например, такие крупные корпорации, как Chioda и Shell, отправляют тяжелые газойли (как вакуумные, так и атмосферные) в печи жесткого крекинга, что позволяет исключить выход фракций, температура кипения которых больше 370-ти градусов Цельсия. В получаемых продуктах остаются только бензиновые и дизельные дистилляты и очень тяжелый остаток, а вот тяжелых видов газойлей – нет совсем!

Технология «Висбрекинг – ТЕРМАКАТ»

Эта современная технология позволяет получить из перерабатываемого мазута от 88-ми до 93-х процентов дизельно-бензиновых дистиллятов.

При разработке технологии «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ» удалось выйти на управление сразу двумя параллельно происходящими процессами: термодеструкцией и термополиконденсацией. При этом деструкция происходит в пролонгированном режиме, а термополиконденсация – в отложенном режиме.

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт природных ресурсов

Направления (специальность)- Химическая технология

Кафедра химической технологии топлива и химической кибернетики

Современное состояние нефтепереработки и нефтехимии

Научно-образовательный курс

Томск – 2012

1 Проблемы переработки нефти . 3

2 Организационная структура нефтепереработки в России . 3

3 Региональное распределение нефтеперерабатывающих предприятий . 3

4 Задачи в области создания катализаторов . 3

4.1 Катализаторы крекинга . 3

4.2 Катализаторы риформинга . 3

4.3 Катализаторы гидропереработки . 3

4.4 Катализаторы изомеризации . 3

4.5 Катализаторы алкилирования . 3

Выводы .. 3

Список литературы .. 3

1 Проблемы переработки нефти

Процесс переработки нефти по глубине переработки можно разделить на два основных этапа:

1 разделение нефтяного сырья на фракции, различающиеся по интервалам температур кипения (первичная переработка);

2 переработка полученных фракций путем химических превращений содержащихся в них углеводородов и выработка товарных нефтепродуктов (вторичная переработка). Углеводородные соединения, содержащиеся в нефти, имеют определенную температуру кипения, выше которой они испаряются. Первичные процессы переработки не предполагают химических изменений нефти и представляют собой ее физическое разделение на фракции:

а) бензиновая фракция, содержащая легкий бензин, бензин и лигроин;

б) керосиновая фракция, содержащая керосин и газойль;

в) мазут, который подвергается дополнительной перегонке (при дистилляции мазута получаются соляровые масла, смазочные масла и остаток – гудрон).

В связи с этим нефтяные фракции поступают на установки вторичных процессов (в частности, каталитический крекинг, гидрокрекинг, коксование), призванные осуществить улучшение качества нефтепродуктов и углубление переработки нефти.

В настоящее время нефтепереработка России существенно отстает в своем развитии от промышленно развитых стран мира. Суммарная установленная мощность нефтепереработки в России на сегодняшний день 270 млн тонн год. В России в настоящее время действует 27 крупных НПЗ (мощностью от 3,0 до 19 млн тонн нефти в год) и около 200 мини-НПЗ. Часть из мини-НПЗ не имеют лицензий Ростехнадзора и не включены в Государственный реестр опасных производственных объектов . Правительством РФ решено: разработать регламент по ведению Минэнерго РФ реестра НПЗ в Российской Федерации, осуществить проверку мини-НПЗ на соответствие требованиям подключения НПЗ к магистральным нефтепроводам и/или нефтепродуктопроводам. Крупные же заводы России, в основном, имеют длительные сроки эксплуатации: количество предприятий, пущенных в эксплуатацию более 60 лет назад – максимальное (рисинок 1).

Рисунок 1. - Сроки эксплуатации российских НПЗ

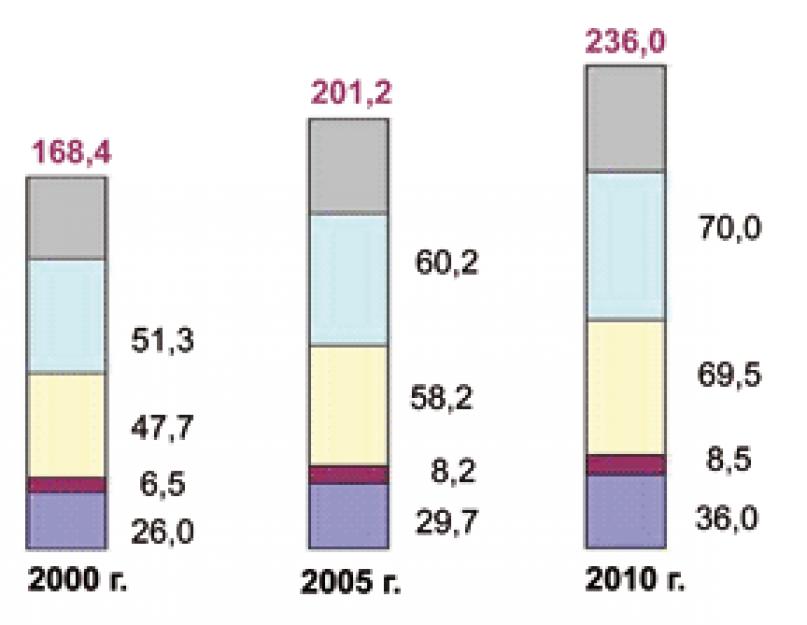

Качество выпускаемых нефтепродуктов серьезным образом отстает от мирового. Доля бензинов, удовлетворяющих требованиям Евро 3,4, составляет 38% от всего объема выпускаемого бензина, а доля дизельного топлива, удовлетворяющего требованиям класса 4,5, всего лишь 18%. По предварительным оценкам, объем переработки нефти в 2010 г. составил около 236 млн тонн, при этом было произведено: бензина – 36,0 млн тонн, керосина – 8,5 млн тонн, дизтоплива – 69,0 млн тонн (рисунок 2).

Рисунок 2. - Переработка нефти и производство основных нефтепродуктов в РФ, млн т. (без учета)

При этом объем переработки нефтяного сырья по сравнению с 2005 г. увеличился на 17%, что при весьма низкой глубине переработки нефти привело к выпуску значительного количества нефтепродуктов низкого качества, которые не востребованы на внутреннем рынке и поставляются на экспорт в качестве полуфабрикатов. Структура же производства продукции на российских НПЗ за предыдущие десять лет (2000 – 2010 гг.) практически не изменилась и серьезно отстает от мирового уровня. Доля выработки топочного мазута в России (28%) в несколько раз выше аналогичных показателей в мире – менее 5% в США, до 15% в Западной Европе. Качество автомобильных бензинов улучшается вслед за изменением структуры парка автомобилей в РФ. Доля выпуска низкооктановых автобензинов А-76(80) сократилась с 57% в 2000 г. до 17% в 2009 г. Увеличивается также количество малосернистого дизельного топлива. Вырабатываемый в России бензин в основном используется на внутреннем рынке (рисунок 3).

font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:" times new roman>Рисунок 3. - Производство и распределение топлива, млн т

При общем объеме экспорта дизельного топлива из России в дальнее зарубежье в количестве 38,6 млн тонн дизельное топливо класса Евро-5 составляет около 22% , т. е. остальные 78% – топливо, не соответствующее европейским требованиям. Оно реализуется, как правило, по более низким ценам или как полуфабрикат. При увеличении общего производства мазута за последние 10 лет резко возросла доля мазута, реализуемого на экспорт (в 2009 г. – 80% от всего произведенного мазута и более 40% от суммарного экспорта нефтепродуктов).

К 2020 г. рыночная ниша по мазуту в Европе для российских производителей будет крайне мала, поскольку весь мазут будет преимущественно вторичного происхождения. Поставка в другие регионы крайне затратна из-за высокой транспортной составляющей. Вследствие неравномерного размещения предприятий отрасли (большинство НПЗ размещены в глубине страны) увеличиваются транспортные затраты.

2 Организационная структура нефтепереработки в России

В России функционирует 27 крупных НПЗ и 211 МНПЗ. Кроме того, ряд ГПЗ также занимаются переработкой жидких фракций (конденсата). При этом имеет место высокая концентрация производства - в 2010 г. 86,4 % (216,3 млн т) всей первичной переработки жидких УВ осуществлялось на НПЗ, входящих в состав 8 вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК) (рисунок 4). Ряд российских ВИНКов-ОАО "НК "ЛУКОЙЛ", ОАО "ТНК- BP ", ОАО "Газпром нефть", ОАО "НК "Роснефть" - владеют либо планируют покупку и строительство НПЗ за рубежом (в частности, в Украине, Румынии, Болгарии, Сербии, Китае).

Объемы первичной переработки нефти в 2010 г. независимыми компаниями и МНПЗ составляют сравнительно с ВИНКами незначительные величины-26,3 млн т (10,5 %общероссийского объема) и 7,4 млн т (2,5 %) соответственно при показателях загрузки установок первичной переработки 94, 89 и 71 % соответственно.

По итогам 2010 г. лидером по объему первичной нефтепереработки является "Роснефть"- 50,8 млн т (20,3 % общероссийского). Значительные объемы нефти перерабатывают заводы "ЛУКОЙЛа" -45,2 млн т, "Группы Газпром" -35,6 млн т, ТНК-ВР - 24 млн т, "Сургутнефтегаза" и "Башнефти" - по 21,2 млн т.

Крупнейший в стране завод - Киришский НПЗ мощностью 21,2 млн т/год (ОАО "Киришинефтеоргсинтез" входит в состав ОАО "Сургутнефтегаз"); другие крупные заводы также контролируются ВИНКами: Омский НПЗ (20 млн т) -"Газпром нефтью", Кстовский (17 млн т) и Пермский (13 млн т)- "ЛУКОЙЛом", Ярославский (15 млн т)-ТНК-ВР и "Газпром нефтью", Рязанский (16 млн т) -ТНК-ВР.

В структуре выпуска нефтепродуктов концентрация производства наиболее высока на сегменте бензинов. В 2010 г. предприятия ВИНКов обеспечивали 84 % производства нефтяных топлив и масел в России, в том числе около 91 % выпуска автомобильного бензина, 88 % - дизельного топлива, 84 % - мазута. Автомобильные бензины поставляются преимущественно на внутренний рынок , в основном контролируемый ВИНКами. Заводы, входящие в состав компаний, имеют наиболее современную структуру, относительно высокую долю вторичных процессов и глубину переработки.

Рисунок 4. - Первичная переработка нефти по основным компаниям и концентрация производства в нефтеперерабатывающей промышленности России в 2010 г.

Технический уровень большинства НПЗ также не соответствует передовому мировому уровню. В российской нефтепереработке основными проблемами отрасли, после низкого качества получаемых нефтепродуктов, остаются низкая глубина переработки нефти – (в России – 72%, в Европе – 85%, в США – 96%), отсталая структура производства – минимум вторичных процессов, и недостаточный уровень процессов, улучшающих качество получаемых продуктов. Еще одна проблема – высокая степень износа основных фондов, и, как следствие, повышенный уровень энергопотребления. На российских НПЗ около половины всех печных агрегатов имеют КПД 50 – 60% при среднем показателе на зарубежных заводах – 90%.

Значения Индекса Нельсона (коэффициента технологической сложности) для основной массы российских НПЗ ниже среднего значения этого показателя в мире (4,4 против 6,7) (рисунок 5). Максимальный индекс российских НПЗ – около 8, минимальный порядка 2, что связано с невысокой глубиной переработки нефти, недостаточным уровнем качества нефтепродуктов и технически устаревшим оборудованием.

Рисунок 5. - Индекс Нельсона на НПЗ в РФ

3 Региональное распределение нефтеперерабатывающих предприятий

Региональное распределение предприятий, обеспечивающих более 90 % первичной переработки нефти в России, характеризуется существенной неравномерностью как по территории страны, так и по объемам переработки, относящимся к отдельным федеральным округам (ФО) (табл. 1).

В Приволжском ФО сосредоточено более 40 % всех российских нефтеперерабатывающих мощностей. Наиболее крупные заводы в округе принадлежат "ЛУКОЙЛ" ("Нижегороднефтеоргсинтез" и "Пермнефтеоргсинтез"). Значительные мощности контролируются "Башнефтью" (Башкирская группа предприятий) и "Газпромом" ("Группа Газпром"), а также сосредоточены на НПЗ "Роснефти" в Самарской области (Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский). Кроме этого, существенную долю (около 10 %) обеспечивают независимые переработчики -НПЗ "ТАИФ-НК" и Марийский НПЗ.

В Центральном ФО перерабатывающие предприятия обеспечивают 17 % всего объема первичной переработки нефти (без учета МНПЗ), при этом на ВИНКи ("ТНК-ВР" и "Славнефть") приходится 75 % объема, а на МосковскийНПЗ-25 %.

В Сибирском ФО функционируют заводы "Роснефти" и "Группы Газпром". "Роснефть" владеет крупными заводами в Красноярском крае (Ачинский НПЗ) и Иркутской области (Ангарская НХК), а "Группа Газпром" контролирует один из крупнейших и высокотехнологичных заводов на территории России - Омский НПЗ. В округе перерабатывается 14,9 % нефти в стране (без учета МНПЗ).

В Северо-Западном ФО расположены самое крупное российское нефтеперерабатывающее предприятие "Киришинефтеоргсинтез" (Киришский НПЗ), а также Ухтинский НПЗ, суммарные мощности которых составляют несколько более 10 % общероссийского показателя.

В Южном ФО сосредоточено около 10 % мощностей по первичной переработке нефти, при этом почти половину объема переработки (46,3 %) обеспечивают предприятия "ЛУКОЙЛа".

В Дальневосточном ФО перерабатывается 4,5 % российской нефти. Здесь расположены два крупных завода - Комсомольский НПЗ, контролируемый "Роснефтью", и "Альянс-Хабаровский НПЗ", входящий в группу компаний "Альянс". Оба завода находятся на территории Хабаровского края , их суммарная мощность - около 11 млн т в год.

Таблица 1. - Распределение объёмов переработки нефти предприятиями ВИНКов и независимыми производителями по федеральным округам в 2010 г. (без учёта МНПЗ)

В последние годы развитие нефтеперерабатывающей промышленности России имеет явную тенденцию к улучшению состояния отрасли. Были реализованы интересные проекты, изменил направление финансовый вектор. За последние 1,5 года проведен также целый ряд важных совещаний по вопросам нефтепереработки и нефтехимии с участием руководства страны в гг. Омске, Нижнекамске, Киришах и Нижнем Новгороде, Самаре. Это повлияло на принятие целого ряда своевременных решений: были предложены новая методика расчета экспортных пошлин (когда постепенно уменьшаются ставки на светлые нефтепродукты и увеличиваются на темные, т. о. к 2013 г. ставки должны сравняться и будут составлять 60% от пошлины на нефть) и дифференциация акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо в зависимости от качества, разработаны стратегия развития отрасли до 2020 г. развития нефтепереработки с объемом инвестиций ~1,5 трлн руб. и генеральная схема размещения объектов нефтегазопереработки, а также представлена система технологических платформ для ускорения разработки и внедрения конкурентоспособных на мировом рынке отечественных технологий нефтепереработки.

В рамках стратегии предполагается увеличение глубины переработки нефти до 85%. К 2020 г. планируется, что качество 80% выпускаемого бензина и 92% дизельного топлива будут соответствовать ЕВРО 5. При этом следует учитывать, что в Европе уже к 2013 г. будут введены более жесткие, экологические требования к топливам, соответствующие Евро 6. Тем не менее среди планируемых к строительству компаниями 57 новых установок по улучшению качества: по гидроочистке, риформингу, алкилированию и изомеризации.

4 Задачи в области создания катализаторов

Самые современные перерабатывающие предприятия нефтегазового комплекса без использования катализаторов не способны выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью . В этом состоит ключевая роль и стратегическое значение катализаторов в современной мировой экономике.

Катализаторы принадлежат к высокотехнологичным изделиям, с которыми связывают научно-технический прогресс в базовых отраслях экономики любой страны. С использованием каталитических технологий в России производится 15% валового национального продукта , в развитых странах - не менее 30%.

Расширение масштабов применения макротехнологии «Каталитические технологии» является мировой тенденцией технологического прогресса.

С высоким предназначением катализаторов резко контрастирует пренебрежительное отношение российского бизнеса и государства к их разработке и производству. продукции, при создании которой использовались катализаторы, их доля в себестоимости составляет менее 0,5%, что было интерпретировано не как показатель высокой эффективности, а как малозначимая отрасль, не приносящая большого дохода.

Переход страны к рыночной экономике, сопровождавшийся сознательной утратой государством контроля в области разработки, производства и применения катализаторов, что было очевидной ошибкой, обусловил катастрофический спад и деградацию отечественной катализа горной подотрасли.

Российский бизнес сделал выбор в пользу применения импортных катализаторов. Возникла прежде не существовавшая зависимость от импорта катализаторов в нефтепереработке - 75%, нефтехимии - 60%, химической промышленности - 50%, уровень которой превышает критический с точки зрения суверенитета (способности функционировать без импортных закупок) перерабатывающих отраслей экономики страны. По масштабу зависимость нефтехимической отрасли России от импорта катализаторов можно квалифицировать как «каталитический наркотик».

Возникает вопрос: насколько объективна эта тенденция, отражает ли она естественный процесс глобализации или является экспансией мировых лидеров в области производства катализаторов? Критерием объективности может быть низкий технический уровень отечественных катализаторов либо их высокая цена. Однако, как показали результаты выполнения Институтом катализа СО РАН и ИППУ СО РАН инновационного проекта «Разработка нового поколения катализаторов для производства моторных топлив», отечественные промышленные катализаторы крекинга марки Люкс и риформинга ПР-71, эксплуатируемые на установках нефтяных компаний «Газпромнефть» и ТНК-ВР, не только не уступают, но по ряду параметров показывают преимущества по сравнению с лучшими образцами ведущих национальных компаний мира при существенно меньшей стоимости. Меньшая эффективность отечественных промышленных катализаторов отмечается для процессов гидропереработки нефтяного сырья, что в ряде случаев оправдывает их импорт.

Из-за отсутствия в течение длительного времени динамики существенной модернизации катализаторной подотрасли сложилась ситуация, когда производства катализаторов перешли в пограничную область (с преобладанием оценок полного ее исчезновения) либо, в лучшем случае, были поглощены иностранными фирмами. Однако, как показывает опыт (упомянутый выше инновационный проект), даже незначительная поддержка государства позволяет реализовать имеющийся научно-технический и инженерно-технологический потенциал для создания конкурентоспособных промышленных катализаторов и противостоять давлению мировых лидеров в этой области. С другой стороны, это показывает губительность положения, при котором производство катализаторов оказывается непрофильной и малодоходной областью деятельности крупных нефтяных компаний. И только понимание исключительной важности катализаторов для экономики страны в состоянии радикально изменить угнетенное положение катализаторной промышленности. При наличии в нашей стране профессиональных инженерно-технологических кадров и производственного потенциала государственная поддержка и комплекс организационных мер позволят стимулировать востребованность отечественных каталитических технологий, поднять производство катализаторов, так необходимых для модернизации нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплексов, что в свою очередь обеспечит рост эффективности использования углеводородных ресурсов.

Ниже рассмотрены задачи, которые представляются актуальными для разработки новых каталитических систем для важнейших процессов нефтепереработки.

На этапе развития каталитического крекинга дистиллятного сырья наиболее важной задачей было создание катализаторов, обеспечивающих максимальный выход компонентов автобензинов. Многолетняя работа в этом направлении проводилась ИППУ СО РАН в сотрудничестве с нефтяной компанией «Сибнефть» (в настоящее время «Газпромнефть»), В результате был разработан и налажен выпуск промышленных катализаторов крекинга (последняя серия «Люкс»), которые по химическому строению и технологии производства принципиально отличаются от зарубежных каталитических композиций. По ряду эксплуатационных характеристик, а именно по выходу крекинг-бензина (56% масс.) и селективности его образования (83%) эти катализаторы превосходят импортируемые образцы.

В настоящее время в ИППУ СО РАН завершены научно-исследовательские работы по созданию каталитических систем, обеспечивающих выход бензина до 60-62% при селективности на уровне 85-90%. Дальнейший прогресс в этом направлении связан с повышением октанового числа крекинг-бензина с 91 до 94 (по исследовательском методу) без значительной потери выхода продукта, а также со снижением содержания серы в бензине.

Последующий этап развития каталитического крекинга в отечественной нефтехимической промышленности. предусматривающий использование нефтяных остатков (мазута) в качестве сырья, потребует каталитических систем, обладающих высокой металлостойкостью. Под этим параметром понимают степень накопления катализатором металлов (Ni и V. которые в структуре порфиринов содержатся в углеводородном сырье) без ухудшения его эксплуатационных характеристик. В настоящее время содержание металлов в работающем катализаторе достигает 15000 ррт. Предлагаются подходы к нейтрализации дезактивирующего действия Ni и V за счет связывания этих металлов в слоистых структурах матрицы катализатора, что позволит превзойти достигнутый уровень металлоемкости катализаторов.

Нефтехимический вариант каталитического крекинга, технология которого получила название «глубокий каталитический крекинг», является ярким примером процесса интеграции нефтепереработки и нефтехимии. По этой технологии целевым продуктом являются легкие олефины С2-С4, выход которых достигает 45-48%(масс.). Каталитические композиции для данного процесса должны отличаться повышенной активностью, что предполагает включение в состав катализаторов нетрадиционных для крекинга цеолитов и высококислотных компонентов нецеолитной структуры. Соответствующие исследования по разработке современного поколения катализаторов глубокого крекинга ведутся в ИППУ СО РАН.

Эволюционное развитие научных основ приготовления катализаторов в направлении химического конструирования каталитических композиций как нанокомпозиционных материалов является основным направлением деятельности ИППУ СО РАН в области совершенствования и создания новых катализаторов.

Каталитические системы на основе композиции Pt + Sn + Cl /А l 2 O 3 и технологии процесса риформинга с непрерывной регенерацией катализатора обеспечивают очень высокую глубину ароматизации углеводородного сырья, которая приближается к термодинамически равновесной. Совершенствование промышленных катализаторов риформинга в последние десятилетия осуществляется по пути оптимизации физико-химических свойств и модификации химического состава носителя - оксида алюминия , преимущественно γ модификации, а также путем модернизации технологий его производства. Лучшие носители катализаторов - однородно-пористые системы, в которых доля пор размером 2.0-6.0 нм составляет не мене 90% при общем удельном объеме пор 0.6-0.65 см3/г. Важно обеспечить высокую стабильность удельной поверхности носителя, на уровне 200-250 м2/г, чтобы она мало изменялась при окислительной регенерата катализатора. Это связано с тем, что от удельной поверхности носителя зависит его способность удерживать хлор, содержание которого в катализаторе в условиях риформинга необходимо поддерживать на уровне 0,9-1.0% (масс.).

Работы по совершенствованию катализатора и технологии его приготовления обычно базируются на модели активной поверхности, но зачастую исследователи руководствуются огромным экспериментальным и промышленным опытом, накопленным более чем за 50 лет эксплуатации процесса, считая с перехода на установки платформинга. Новые разработка направлены на дальнейшее повышение показателей по селективности процесса ароматизации парафиновых углеводородов (до 60%) и продолжительное первого реакционного цикла (не менее двух лет).

Высокая стабильность работы катализатора становится главным преимуществом на рынке катализаторов риформинга. Показатель стабильности определяется продолжительностью межремонтных пробегов установок риформинга, который увеличивался по мере совершенствования технологического оборудования последние 20 лет с 6 месяцев до 2 лет и имеет тенденцию к дальнейшему росту. К настоящему времен научные основы оценки фактической стабильности катализатора еще не разработаны. Можно экспериментально определить с помощью различных критериев только относительную стабильность. Корректность такой оценки с точки зрения ее объективности для прогноза длительности работы катализатора в промышленных условиях вызывает дискуссию.

Отечественные промышленные катализаторы серий ПР, REF , RU по эксплуатационным характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Тем не менее увеличение их стабильности остается актуальной технологической задачей.

Процессы гидропереработки отличаются очень высокой производительностью. Их интегральная мощность достигла уровня 2.3 млрд. т/год и составляет почти 60% от объема продуктов переработки нефти в мировой экономике. Производство катализаторов гидропереработки 100 тыс. т/год. Номенклатура их насчитывает более 100 марок. Таким образом, удельный расход катализаторов гидропереработки в среднем составляет 40-45 г/т сырья.

Прогресс в создании новых катализаторов гидрообессеривания в России менее значителен, чем в развитых странах, где работы в этом направлении были стимулированы законодательными нормами содержания серы во всех видах топлива. Так, по европейским стандартам лимитируемое содержание серы в дизельном топливе в 40-200 раз меньше, чем по российским стандартам. Примечательно, что столь существенный прогресс достигнут в рамках одной и той же каталитической композиции Ni -(Co )- Mo - S / Al 2 03, которая используется в процессах гидроочистки более 50 лет.

Реализация каталитического потенциала этой системы происходила эволюционно, по мере развития исследований структуры активных центров на молекулярном уровне и нано уровне, раскрытия механизма химических превращений гетероатомных соединений и оптимизации условий и технологии приготовления катализаторов, обеспечивающих наибольший выход активных структур при одном и том же химическом составе катализатора. Именно в последнем компоненте проявилась отсталость российских промышленных катализаторов гидропереработки, которые по эксплуатационным характеристикам соответствуют мировому уровню начала 90-х годов прошлого века.

В начале XXI века на основе обобщения данных с работоспособности промышленных катализаторов было сделано заключение, что потенциал активности нанесенных систем практически исчерпан. Однако недавно были разработаны принципиально новые технологии производства композиций Ni -(Co )- Mo - S , не содержащих носителей, основанные на синтезе наноструктур методом смешения (технологии Stars и Nebula ). Активность катализаторов удалось увеличить в несколько раз. Развитие этого подхода представляется перспективным для создания новых поколений катализаторов гидроочистки. обеспечивающих высокую (близкую к 100%) конверсию гетероатомных соединений с удалением серы вплоть до следовых количеств.

Из множества изученных каталитических систем предпочтение отдается платиносодержащему (0,3- 0,4%) сульфатированному диоксиду циркония. Сильные кислотные (как протонодонорные, так и электроноакцепторные) свойства позволяют осуществить целевые реакции в термодинамически благоприятной области температур (150-170 °С). В этих условиях даже в области высоких конверсий н -гексан селективно изомеризуется в диметилбутаны, выход которых за один пробег установки достигает 35-40%(масс.).

С переходом процесса скелетной изомеризации углеводородов из малотоннажного в базовый производственные мощности этого процесса в мировой экономике активно наращиваются. Мировым тенденциям следует и российская нефтепереработка, в основном реконструируя устаревшие установки риформинга под процесс изомеризации. Специалистами НПП «Нефтехим» разработан отечественный вариант промышленного катализатора марки СИ-2, который по техническому уровню не уступает зарубежным аналогам и уже используется на ряде НПЗ. Относительно развития работ по созданию новых, более эффективных катализаторов изомеризации можно сказать следующее.

Конструирование катализатора основывается в большей степени не на синтезе активных структур в соответствии с механизмом процесса, а на эмпирическом подходе. Перспективно создание альтернативных хлорированному оксиду алюминия катализаторов, работающих при температурах 80-100 °С, которые смогут обеспечить выход диметилбутанов из н -гексана на уровне 50% и выше. Остается еще нерешенной проблемой селективная изомеризация н -гептана и н -октана в высокоразветвленные изомеры. Особый интерес представляет создание каталитических композиций, реализующих синхронный (концертный) механизм скелетной изомеризации.

В течение 70 лет процесс каталитического алкилирования проводился с использованием жидких кислот (H 2 S 04 и HF ), и более 50 лет предпринимаются попытки заменить жидкие кислоты на твердые особенно активно в последние два десятилетия. Выполнен большой объем исследовательских работ с использованием различных форм и типов цеолитов, импрегнированных жидкими кислотами, гетерополикислотами, а также анионмодифицированными оксидами и, прежде всего, сульфатированным диоксидом циркония как суперкислотой.

Непреодолимым на сегодняшний день препятствием для промышленной реализации катализаторов алкилирования остается низкая стабильность твердокислотных композиций. Причинами быстрой дезактивации таких катализаторов являются в 100 раз меньшее число активных центров в 1 моль катализатора, чем в серной кислоте; быстрая блокировка активных центров ненасыщенными олигомерами, образующимися в результате конкурирующей реакции олигомеризации; блокировка пористой структуры катализатора олигомерами.

Рассматривается два подхода к созданию промышленных версий катализаторов алкилирования как вполне реальные. Первый направлен на решение следующих задач: увеличение числа активных центров не менее 2- 10~3 моль/г; достижение высокой степени регенерации - не менее десятков тысяч раз за срок службы катализатора.

При этом подходе стабильность работы катализатора не является ключевой проблемой. Инженерное оформление технологии процесса предусматривает регулирование продолжительности реакционного цикла. параметром регулирования является кратность циркуляции катализатора между реактором и регенератором. На этих принципах фирмой UOP разработан процесс Alkylene . предлагаемый для промышленной коммерциализации .

Для реализации второго подхода необходимо решить следующие задачи: увеличить время жизни единичного активного центра; совместить в одном реакторе процессы алкилирования и селективного гидрирования ненасыщенных олигомеров.

Несмотря на некоторые успехи в реализации второго подхода, достигнутый уровень стабильности катализатора еще недостаточен для промышленного его применения. Отметим, что в мировой нефтепереработке до сих пор еще не введены промышленные мощности алкилирования на твердых катализаторах. Но можно ожидать, что прогресс в разработке катализатора и инженерном оформлении технологии процесса достигнет уровня начала коммерциализации твердокислотного алкилирования в ближайшей перспективе.

Выводы

1. Нефтеперерабатывающая промышленность России - организационно высококонцентрированная и территориально диверсифицированная отрасль нефтегазового комплекса, обеспечивающая переработку около 50 % объема жидких углеводородов, добываемых в стране. Технологический уровень большинства заводов, несмотря на проведенную в последние годы модернизацию, значительно уступает показателям развитых стран.

2. Наиболее низкие индексы сложности процессов и глубина переработки - на заводах "Сургутнефтегаза", "РуссНефти", "Альянса", а также на МНПЗ, тогда как технологические характеристики НПЗ "Башнефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" в основном соответствуют мировому уровню. В то же время самый крупный в стране Киришский НПЗ (мощность по сырью - более 21 млн т) имеет самую низкую глубину переработки - чуть выше 43 %.

3. В последние десятилетия снижение мощностей по первичной переработке нефти на крупных заводах, в том числе Омском, Ангарском, Уфимском, Салаватском, составило около 100 млн т, при этом было создано большое число внепромысловых НПЗ, предназначенных в основном для первичной переработки нефти с целью получения и экспорта темных нефтепродуктов.

4. В период гг. в условиях роста добычи нефти в стране и увеличения внутреннего спроса на моторные топлива происходило расширение объемов переработки и повышение выпуска нефтепродуктов, в результате чего в 2010 г. уровень загрузки мощностей ряда компаний (предприятия "ЛУКОЙЛа", "Сургутнефтегаза" и НПЗ "ТНК-ВР", "ТАИФ-НК") достиг 100 % при среднероссийском показа%. Невозможность дальнейшего увеличения выпуска нефтепродуктов за счет резерва производственных мощностей привела к усилению напряженности и дефициту на российском рынке моторных топлив в 2011 г.

5. Для повышения эффективности нефтеперерабатывающей промышленности России, обеспечения технологической и региональной сбалансированности нефтяного комплекса в целом необходимо:

· продолжить модернизацию существующих НПЗ практически во всех регионах страны (европейская часть, Сибирь, Дальний Восток), а в случае наличия технических возможностей расширить их мощности по сырью;

· построить новые высокотехнологичные НПЗ в европейской части страны (ТАНЕКО, Кириши-2);

· сформировать систему локальных и промысловых НПЗ и ГПЗ в Восточной Сибири (Ленек) и новых НПЗ и НХК регионального и экспортного назначения на Дальнем Востоке (бухта Елизарова).

Таким образом, для решения поставленных перед отраслью задач, необходима тесная интеграция науки, академического и вузовского сообщества, а также бизнеса и государства. Такое объединение будет способствовать выходу России на перспективный уровень развития технологий и производства. Это позволит изменить сырьевую направленность экономики РФ, обеспечив производство высокотехнологичной продукции и продажу конкурентоспособных на мировом рынке технологий, поможет внедрить новые инновационно-направленные российские разработки.

Список литературы

1. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 [Электронный ресурс] // МинПромТорг России - Режим доступа: http :// Svww . minprom . gov . ru / docs / strateg /1 ;

2. Дорожная карта «Использование нанотехнологий в каталитических процессах нефтепереработки» [Электронный ресурс] // РОСНАНО-2010. Режим доступа: http :// www . rusnano . com / Section . aspx / Show /29389 ;

3. Новые технологии: глубина переработки нефти может быть увеличена до 100 % [Электронный ресурс] // Агентство нефтегазовой информации - 2009. - №7 - Режим доступа: http :// angi . ru / news . shtml ? oid =2747954 ;

4. . Проблемы и пути развития глубокой переработки нефти в России. // Бурение и нефть - 2011 - №5 с;

5. , И В. Филимонова. Проблемы и перспективы переработки нефти в России // Мир нефтепродуктов - 2011 - №8 - с. 3-7;

6. , Л. Эдер. Нефть и газ России. Состояние и перспективы // Нефтегазовая вертикаль - 2007 - №7 - с. 16-24;

7. , . Анализ тенденций развития нефтяного комплекса России: количественные оценки, организационная структура // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2N 3 .- С. 45-59;

8. .С. Шматко Комплексный ответ на старые вопросы // Нефть РоссииN 2 .- С. 6-9;

9. . , . На пути к высоким переделам // Нефть РоссииN 8 - С. 50-55;

10. . Перерабатывать, а не торговать сырой нефтью // Бурение и нефтьN 5 С. 3-7;

11. П. . Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте - и газохимии и РФ // , - М.: Экон-Информ, 20е.;

12. Э. Теляшев, И. Хайрудинов. Нефтепереработка: новые-старые технологии. // Технологии. Нефтепереработка - 2004 - . 68-71;

13. . Химия нефти и топлив: учебное пособие / . - Ульяновск: УлГТУ, 2007,- 60 с;

14. . Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа. Учебное пособие / , ; Под ред. . - СПб.: Недра, 2006. - 868 с.

Сущность нефтеперерабатывающего производства

Процесс переработки нефти можно разделить на 3 основных этапа:

1. Разделение нефтяного сырья на фракции, различающиеся по интервалам температур кипения (первичная переработка) ;

2. Переработка полученных фракций путем химических превращений содержащихся в них углеводородов и выработка компонентов товарных нефтепродуктов (вторичная переработка) ;

3. Смешение компонентов с вовлечением, при необходимости, различных присадок, с получением товарных нефтепродуктов с заданными показателями качества (товарное производство) .

Продукцией НПЗ являются моторные и котельные топлива, сжиженные газы, различные виды сырья для нефтехимических производств, а также, в зависимости от технологической схемы предприятия - смазочные, гидравлические и иные масла, битумы, нефтяные коксы, парафины. Исходя из набора технологических процессов, на НПЗ может быть получено от 5 до более, чем 40 позиций товарных нефтепродуктов.

Нефтепереработка - непрерывное производство, период работы производств между капитальными ремонтами на современных заводах составляет до 3-х лет. Функциональной единицей НПЗ является технологическая установка - производственный объект с набором оборудования, позволяющего осуществить полный цикл того или иного технологического процесса.

В данном материале кратко описаны основные технологические процессы топливного производства - получения моторных и котельных топлив, а также кокса.

Поставка и приём нефти

В России основные объёмы сырой нефти, поставляемой на переработку, поступают на НПЗ от добывающих объединений по магистральным нефтепроводам. Небольшие количества нефти, а также газовый конденсат, поставляются по железной дороге. В государствах-импортёрах нефти, имеющих выход к морю, поставка на припортовые НПЗ осуществляется водным транспортом.

Принятое на завод сырьё поступает в соответствующие емкости товарно-сырьевой базы

(рис.1), связанной трубопроводами со всеми технологическими установками НПЗ. Количество поступившей нефти определяется по данным приборного учёта, или путём замеров в сырьевых емкостях.

Подготовка нефти к переработке (электрообессоливание)

Сырая нефть содержит соли, вызывающие сильную коррозию технологического оборудования. Для их удаления нефть, поступающая из сырьевых емкостей, смешивается с водой, в которой соли растворяются, и поступает на ЭЛОУ - электрообессоливащую установку

(рис.2). Процесс обессоливания осуществляется в электродегидраторах

- цилиндрических аппаратах со смонтированными внутри электродами. Под воздействием тока высокого напряжения (25 кВ и более), смесь воды и нефти (эмульсия) разрушается, вода собирается внизу аппарата и откачивается. Для более эффективного разрушения эмульсии, в сырьё вводятся специальные вещества - деэмульгаторы

. Температура процесса - 100-120°С.

Сырая нефть содержит соли, вызывающие сильную коррозию технологического оборудования. Для их удаления нефть, поступающая из сырьевых емкостей, смешивается с водой, в которой соли растворяются, и поступает на ЭЛОУ - электрообессоливащую установку

(рис.2). Процесс обессоливания осуществляется в электродегидраторах

- цилиндрических аппаратах со смонтированными внутри электродами. Под воздействием тока высокого напряжения (25 кВ и более), смесь воды и нефти (эмульсия) разрушается, вода собирается внизу аппарата и откачивается. Для более эффективного разрушения эмульсии, в сырьё вводятся специальные вещества - деэмульгаторы

. Температура процесса - 100-120°С.

Первичная переработка нефти

Обессоленная нефть с ЭЛОУ поступает на установку атмосферно-вакуумной перегонки нефти, которая на российских НПЗ обозначается аббревиатурой АВТ - атмосферно-вакуумная трубчатка

. Такое название обусловлено тем, что нагрев сырья перед разделением его на фракции, осуществляется в змеевиках трубчатых печей

(рис.6) за счет тепла сжигания топлива и тепла дымовых газов.

АВТ разделена на два блока - атмосферной и вакуумной перегонки

.

1. Атмосферная перегонка

Атмосферная перегонка (рис. 3,4) предназначена для отбора светлых нефтяных фракций

- бензиновой, керосиновой и дизельных, выкипающих до 360°С, потенциальный выход которых составляет 45-60% на нефть. Остаток атмосферной перегонки - мазут.

Процесс заключается в разделении нагретой в печи нефти на отдельные фракции в ректификационной колонне

- цилиндрическом вертикальном аппарате, внутри которого расположены контактные устройства (тарелки)

, через которые пары движутся вверх, а жидкость - вниз. Ректификационные колонны различных размеров и конфигураций применяются практически на всех установках нефтеперерабатывающего производства, количество тарелок в них варьируется от 20 до 60. Предусматривается подвод тепла в нижнюю часть колонны и отвод тепла с верхней части колонны, в связи с чем температура в аппарате постепенно снижается от низа к верху. В результате сверху колонны отводится бензиновая фракция в виде паров, а пары керосиновой и дизельных фракций конденсируются в соответствующих частях колонны и выводятся, мазут остаётся жидким и откачивается с низа колонны.

2. Вакуумная перегонка

Вакуумная перегонка (рис.3,5,6) предназначена для отбора от мазута масляных дистиллятов

на НПЗ топливно-масляного профиля, или широкой масляной фракции (вакуумного газойля)

на НПЗ топливного профиля. Остатком вакуумной перегонки является гудрон.

Необходимость отбора масляных фракций под вакуумом обусловлена тем, что при температуре свыше 380°С начинается термическое разложение углеводородов (крекинг)

, а конец кипения вакуумного газойля - 520°С и более. Поэтому перегонку ведут при остаточном давлении 40-60 мм рт. ст., что позволяет снизить максимальную температуру в аппарате до 360-380°С.

Разряжение в колонне создается при помощи соответствующего оборудования, ключевыми аппаратами являются паровые или жидкостные эжекторы

(рис.7).

3. Стабилизация и вторичная перегонка бензина

Получаемая на атмосферном блоке бензиновая фракция содержит газы (в основном пропан и бутан) в объёме, превышающем требования по качеству, и не может использоваться ни в качестве компонента автобензина, ни в качестве товарного прямогонного бензина. Кроме того, процессы нефтепереработки, направленные на повышение октанового числа бензина и производства ароматических углеводородов в качестве сырья используют узкие бензиновые фракции. Этим обусловлено включение в технологическую схему переработки нефти данного процесса (рис.4), при котором от бензиновой фракции отгоняются сжиженные газы, и осуществляется её разгонка на 2-5 узких фракций на соответствующем количестве колонн.

Продукты первичной переработки нефти охлаждаются в теплообменниках , в которых отдают тепло поступающему на переработку холодному сырью, за счет чего осуществляется экономия технологического топлива, в водяных и воздушных холодильниках и выводятся с производства. Аналогичная схема теплообмена используется и на других установках НПЗ.

Современные установки первичной переработки зачастую являются комбинированными и могут включать в себя вышеперечисленные процессы в различной конфигурации. Мощность таких установок составляет от 3 до 6 млн. тонн по сырой нефти в год.

На заводах сооружается несколько установок первичной переработки во избежание полной остановки завода при выводе одной из установок в ремонт.

Продукты первичной переработки нефти

|

Наименование |

Интервалы кипения |

Где отбирается |

Где используется |

|

Рефлюкс стабилизации |

Пропан, бутан, изобутан |

Блок стабилизации |

Газофракционирование, товарная продукция, технологическое топливо |

|

Стабильный прямогонный бензин (нафта) |

Вторичная перегонка бензина |

Смешение бензина, товарная продукция |

|

|

Стабильная легкая бензиновая |

Блок стабилизации |

Изомеризация, смешение бензина, товарная продукция |

|

|

Бензольная |

Вторичная перегонка бензина |

Производство соответствующих ароматических углеводородов |

|

|

Толуольная |

Вторичная перегонка бензина |

||

|

Ксилольная |

Вторичная перегонка бензина |

||

|

Сырьё каталитического риформинга |

Вторичная перегонка бензина |

Каталитический риформинг |

|

|

Тяжелая бензиновая |

Вторичная перегонка бензина |

Смешение керосина, зимнего дизтоплива, каталитический риформинг |

|

|

Компонент керосина |

Атмосферная перегонка |

Смешение керосина, дизельных топлив |

|

|

Дизельная |

Атмосферная перегонка |

Гидроочистка, смешение дизтоплив, мазутов |

|

|

Атмосферная перегонка (остаток) |

Вакуумная перегонка, гидрокрекинг, смешение мазутов |

||

|

Вакуумный газойль |

Вакуумная перегонка |

Каталитический крекинг, гидрокрекинг, товарная продукция, смешение мазутов. |

|

|

Вакуумная перегонка (остаток) |

Коксование, гидрокрекинг, смешение мазутов. |

**) - к.к. - конец кипения

Фотографии установок первичной переработки различной конфигурации

|

|

|

| Рис.5. Установка вакуумной перегонки мощностью 1,5 млн. тонн в год на Туркменбашинском НПЗ по проекту фирмы Uhde. | Рис. 6. Установка вакуумной перегонки мощностью 1,6 млн. тонн в год на НПЗ "ЛУКОЙЛ-ПНОС". На переднем плане - трубчатая печь (жёлтого цвета). | Рис.7. Вакуумсоздающая аппаратура фирмы Graham. Видны 3 эжектора, в которые поступают пары с верха колонны. |

Сергей Пронин

Развитие нефтеперерабатывающей промышленности России в последние годы имеет явную тенденцию к улучшению состояния отрасли. При росте объемов переработки постепенно повышается качество выпускаемых моторных топлив. На ряде российских НПЗ ведется строительство новых комплексов глубокой переработки нефти, часть из которых уже пущена в эксплуатацию.Однако для дальнейшего продвижения вперед необходимо еще многое сделать, в частности принять законодательство, ужесточающее показатели качества нефтепродуктов, изменить налоговую политику государства в области нефтепереработки. Кроме того, для ускоренного преобразования отрасли и стимулирования условий для разработки и внедрения конкурентоспособных отечественных технологий и оборудования следует реорганизовать рынок проектирования, прежде всего за счет создания российского государственного научно-инженерного центра по нефтепереработке и нефтехимии. Сегодня для мировой нефтепереработки складывается исключительно благоприятная ситуация, когда цены на светлые нефтепродукты растут вдвое быстрее, чем цены на сырую нефть. Увеличение прибыльности отрасли ведет к тому, что нефтедобывающие страны стали активно строить и вводить новые мощности по переработке, чтобы экспортировать не сырье, а нефтепродукты и товары нефтехимии. Это касается таких стран, как Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла и т.д. Достаточно сказать, что только в Катаре планируется ввести перерабатывающих мощностей на 31 млн твг. Общемировой тенденцией, наиболее ярко выраженной в промышленно-развитых странах-импортерах нефтепродуктов, стало ужесточение экологического законодательства, направленного на снижение вредных выбросов при сжигании топлива, а также на постоянный рост требований к качеству нефтепродуктов. Если говорить о наиболее важной продукции отрасли - моторном топливе, то тенденции последних лет показывают, что, к примеру, в странах ЕС наиболее быстро растет спрос на дистиллятные дизельные топлива и высококачественные бензины. Потребление бензинов в США и странах АТР также увеличивается. В меньшей степени будет расти спрос на реактивное топливо, а потребность рынка в котельном топливе будет постепенно снижаться Этот мировой тренд необходимо учитывать при модернизации российской нефтеперерабатывающей отрасли. Нефтеперерабатывающая отрасль России существенно отстает в своем развитии от промышленно развитых стран мира. Основными проблемами отрасли являются низкая глубина переработки нефти, невысокое качество выпускаемых нефтепродуктов, отсталая структура производства, высокая степень износа основных фондов, высокий уровень энергопотребления. Российские нефтеперерабатывающие предприятия отличаются низким уровнем конверсии нефтяного сырья в более ценные продукты переработки. В среднем по Российской Федерации выход основных моторных топлив (автобензин, дизельное топливо) уступает показателям нефтепереработки в промышленно развитых странах мира, а доля выработки топочного мазута наиболее высока. Из-за низкой глубины переработки российские НПЗ загружены на 70-75%, в то время как для мировой нефтепереработки сегодня из-за огромного спроса и высоких цен на нефтепродукты характерна загрузка близкая к 100%. В 2005 г. четыре крупнейшие западные нефтедобывающие компании переработали больше нефти, чем сами добыли, то четыре российские компании переработали гораздо меньше нефти, чем их объемы добычи. Т.е., если на Западе компании стремятся заработать на нефтепереработке как можно больше и поэтому докупают нефть на стороне, то российские компании вынуждены в основном ориентироваться на экспорт сырой нефти, поскольку качество их нефтепродуктов таково, что его трудно продать за рубеж. Значительную долю вырабатываемых на российских предприятиях нефтепродуктов составляют устаревшие марки топлив, качество которых не отвечает современному мировому уровню. В продукции российских НПЗ все еще велика доля мазута, (в 2005 г. было произведено 56,6 млн т, т.е. почти столько же, сколько автобензинов). Качество производимых в России моторных топлив отражает техническое состояние автомобильного парка страны. В частности, наличие в составе парка легковых и грузовых автомобилей устаревших моделей, потребляющих низкосортное топливо (автобензин марки А-76), вызывает необходимость сохранять его производство на российских НПЗ. Невысокое качество выпускаемых нефтепродуктов обусловлено отсталой структурой нефтепереработки на большинстве российских НПЗ, в которой низка не только доля деструктивных углубляющих процессов, но и вторичных процессов, направленных на повышение качества выпускаемых нефтепродуктов. Экспорт российской нефтепереработки составляют главным образом относительно дешевые нефтепродукты, в том числе прямогонный бензин, вакуумный газойль, дизельное топливо низкого в сравнении с европейскими требованиями качества по содержанию серы, а также топочный мазут, базовые масла. Доля товарных нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью крайне мала. Значительной проблемой нефтеперерабатывающей промышленности России является высокая степень износа основных фондов, составляющая до 80%, а также использование устаревших энергоемких и экономически несовершенных технологий. В результате российская нефтепереработка характеризуется высоким уровнем энергопотребления, что негативно отражается на экономической эффективности отрасли. Удельный расход энергоресурсов на действующих российских заводах в 2-3 раза превышает зарубежные аналоги. Мощности нефтеперерабатывающих предприятий размещены на территории России неравномерно и нерационально. Большинство российских НПЗ расположены в глубине страны, вдали от морских экспортных перевалочных баз, что существенно снижает эффективность экспорта нефтепродуктов. Следствием серьезных проблем с размещением отрасли является рост числа мини-НПЗ с мощностью по первичной переработке от 10 до 500 тыс. твг. В настоящее время ими производится около 2% от всех производимых в стране нефтепродуктов. Как правило, на таких мини-НПЗ осуществляется неквалифицированная переработка нефтяного сырья, а их существование заметно осложняет экологическую обстановку в регионах. В последнее время наметилась тенденция к улучшению состояния нефтеперерабатывающей промышленности России. Признаками улучшения являются существенное увеличение инвестиций российских нефтяных компаний в нефтепереработку, рост объемов переработки нефти, постепенное улучшение качества выпускаемых моторных топлив за счет отказа от производства этилированных автобензинов, увеличение доли выпуска высокооктановых бензинов и экологически чистых дизельных топлив. Суммарная установленная мощность российских НПЗ, включая мини-НПЗ, составляет 275,3млн.т, но задействовано только около 75% мощностей – остальные простаивают вследствие морального и физического износа оборудования. Наибольшими суммарными мощностями по переработке нефти располагает Башкортостан; ими владеют компании ОАО«Башнефтехим» и ОАО«Салаватнефтеоргсинтез». Рис.39. Переработка нефти (без мини-НПЗ) в субъектах РФ в 2007г., млн.т Самыми крупными предприятиями перерабатывающего сектора являются Омский НПЗ с установленной мощностью первичной переработки нефти 19,5 млнт в год, Рязанский НПЗ (18,2млн.т), НПЗ Киришинефтеоргсинтез (17,3 млнт) и завод Ангарской нефтехимической корпорации в г.Ангарск (16,4млн.т). Среди нефтяных компаний первое место по установленным мощностям нефтепереработки на начало 2007г. занимала компания ОАО«НК “Роснефть”» – 61,4 млнт в год. Она же была лидером по переработке нефти в 2007г. Меньшими мощностями располагают ОАО«НК ЛУКОЙЛ» (40,6 млнт) и ОАО «Башнефтехим» (32,2млнт). В 2007г. на отечественные НПЗ поступило 229,5млнт, или около 48% добытой нефти; это почти на 8 млнт больше, чем в 2006г. Переработано из них 227,7млнт, или около 99,2% поставленного сырья. Практически всё оно переработано на 27 основных НПЗ. Безвозвратные потери нефти на российских перерабатывающих предприятиях составили менее 1%. Рис.40.Структура первичной переработки нефти российскими компаниями в 2007г., % (без мини-НПЗ) Глубина переработки нефти на российских предприятиях в 2007г. составила всего 71,3%, в том числе на НПЗ – 70,9% (в 2006г. – соответственно 71,7 и 71,2%). На зарубежных заводах величина этого показателя – 85-90% и выше. Наибольшая глубина переработки достигнута на заводе ОАО«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (84,1%), на Омском НПЗ компании ОАО «Газпром нефть» (83,3%) и на Новоуфимском НПЗ компании ОАО«Башнефтехим» (82,1%). Коэффициент сложности нефтепереработки невысок, вследствие чего в стране ограничена возможность выработки высококачественного моторного топлива, тогда как доля топочного мазута в валовом объёме производимых нефтепродуктов всё еще очень высока – более 33% (в развитых странах она составляет в среднем 12%, в США – около 7%). Тем не менее, доля выпуска высокооктановых бензинов (А-92 и выше) в суммарном производстве автомобильных бензинов в РФ постоянно растет; в 2007г. она составила 74,5%. Рис.41. Производство нефтепродуктов РФ в 2007 г., млн т Рис.42.Структура производства основных нефтепродуктов в России в 2007г., % На ряде российских НПЗ в последние годы активно идет строительство новых комплексов глубокой переработки нефти (КГПН). Осуществлен пуск комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля на Пермском НПЗ (ОАО «ЛУКОЙЛ»), запущены КГПН на Ярославском НПЗ компании «Славнефть», комплекс гидроочистки вакуумного газойля на Рязанском НПЗ, принадлежащем ТНК-ВР. Комплекс каталитического крекинга запущен на Нижнекамском НПЗ компании «ТАИФ». Ввод в эксплуатацию указанных КГПН позволил существенно увеличить глубину переработки нефти и тем самым сократить количество производимого НПЗ мазута, значительно повысить объемы выпуска светлых нефтепродуктов. При этом на реконструированных НПЗ стали получать нефтепродукты европейского качества, а в зонах расположения предприятий удалось улучшить экологическую ситуацию. За счет ввода новых КГПН объемы производства моторных топлив выросли по бензинам более чем на 1,6 млн твг, а по дизельному топливу более чем на 2,5 млн твг. К сожалению, в процессе модернизации нефтепереработки России отечественные разработки практически не используются. Большинство технологий и оборудования, необходимых для ввода новых КГПН на отечественных НПЗ, закупаются у ведущих западных производителей. Пожалуй, единственным исключением из общего правила стал проект строительства комплекса каталитического крекинга в Нижнекамске, разработанный российскими ВНИИНП и ВНИПИнефть. Известно, что добываемая на территории Татарстана нефть является тяжелой высокосернистой, и добавление ее в экспортную смесь Urals отрицательно сказывается на цене российской нефти на мировом рынке. С целью снижения экспорта нефти с высоким содержанием серы Татарстан вынужден строить на своей территории новые мощности для переработки своего сырья на месте. Планируемое строительство «Татнефтью» нового перерабатывающего комплекса в г. Нижнекамске кроме цели сокращения продажи нефти за рубеж преследует также цель получения дополнительных объемов моторного топлива европейского качества, которое можно было бы экспортировать в дальнейшем вместо нефти. Рис.43.Динамика производства высоко- и низкооктановых бензинов в РФ в 2000-2007 гг., млн т В ближайшее время ожидается вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО), что должно оказать существенное влияние на отечественную нефтепереработку. К положительному влиянию можно отнести необходимость ужесточения экологических законов и повышение требований к качеству нефтепродуктов. Введение европейских стандартов (Евро-4, Евро-5) создаст предпосылки для производства в России качественных моторных топлив и масел. Другим положительным моментом может стать улучшение условий доступа на внешние рынки. При этом для стимулирования отечественной нефтепереработки к выпуску качественных нефтепродуктов необходимо установить льготные ставки акцизов на нефтепродукты стандартов Евро-4 и Евро-5. К плюсам можно также отнести необходимость внесения изменений в российское законодательство в области сертификации. К минусам вступления России в ВТО относится раскрытие внутреннего рынка для товаров и услуг, что приведет к существенному усилению конкуренции со стороны зарубежных нефтяных и инжиниринговых компаний и производителей оборудования. Необходимо отметить, что уже сегодня 50-70% катализаторов, используемых в нефтепереработке, и более 200 видов необходимых для военной и гражданской техники присадок к топливам и маслам поставляется иностранными фирмами. На российский рынок активно продвинулись ведущие мировые лицензиары и инжиниринговые компании, обладающие значительным финансовым потенциалом. Это привело к прекращению внедрения в России новых отечественных технологических процессов нефтепереработки, вытеснению российских проектных организаций с отечественного рынка инжиниринговых услуг, резкому росту количества импортного оборудования при модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Для противостояния полному захвату российского рынка западными фирмами, прежде всего, необходимы усиление государственного регулирования с целью защиты внутреннего рынка импортными и компенсационными тарифами. Важной мерой может стать процесс укрупнения российских проектных организаций. Сегодня на российском рынке нефтепереработки наряду с традиционными, имеющими значительный опыт и технические возможности проектными организациями действуют мелкие компании, не способные выпускать качественную проектную документацию. В результате снижается качество промышленных установок, ухудшаются экономические показатели и уровень безопасности производств. Для улучшения ситуации на инжиниринговом рынке целесообразно ужесточить требования к лицензированию инжиниринговой деятельности в России. Таким образом, анализ тенденций развития отечественной нефтепереработки за последние годы позволяет сделать вывод о том, что в отрасли имеют место положительные сдвиги. Начался процесс активной модернизации основных фондов НПЗ, строительство новых комплексов глубокой переработки нефти на ряде заводов. Однако в целом в отрасли сохраняется целый ряд проблем, решению которых, на наш взгляд, могли бы способствовать следующие меры: - принятие законодательства, ужесточающего требования к качеству выпускаемых нефтепродуктов; - введение мер налогового стимулирования модернизации отрасли; - усиление позиций ведущих отечественных проектных организаций за счет реорганизации рынка проектирования; - создание крупной отечественной инжиниринговой компании по нефтепереработке и нефтехимии; - создание условий для разработки и внедрения конкурентоспособных отечественных технологий, оборудования, катализаторов и присадок.