ПОЛЬША И ПОЛЯКИ В

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Средние века в истории Польши были созидательной эпохой, хотя на этот период приходятся и такие катастрофические события, как крушение государства после смерти Мешко II, монгольские нашествия, утрата более, чем на двести лет Гданьского Поморья и потеря Силезии. Тем не менее, преобладали позитивные явления. Была создана собственная государственная организация, которую удалось отстоять в многовековой борьбе. Ее сохранение обеспечивалось, в первую очередь, правящей династией и польской церковью. Со временем к институционным факторам поддержания единства добавилась общая историческая память. Хранителем исторической традиции выступала политическая элита, но, благодаря устным преданиям, эта традиция была доступна и прочим общественным слоям.

В Средние века развивалась польская экономика, существенно выросла производительность сельского хозяйства, были освоены новые технологии, появились города, более, чем вдвое увеличилась плотность населения, заметно повысился уровень жизни. Разумеется, имели место колебания конъюнктуры, периоды ускорения и замедления роста. Во время возникновения государства (X–XI вв.) бремя его создания легло на плечи простого народа, что привело к снижению уровня жизни и вызвало бунт зависимого населения. Происходившая с середины XI столетия децентрализация власти высвободила социальную инициативу и способствовала увеличению производительности труда и расширению производства, распространению более высоких форм хозяйственной организации, а также росту уровня жизни большинства общественных слоев. Периодом динамичного развития стала эпоха колонизации на основе немецкого права. В страну пришли иностранные правовые установления, технологии и капиталы. Внешняя и внутренняя миграция способствовала появлению множества новых поселений. Однако следствием быстрых перемен стали новые противоречия и конфликты. Более прогрессивные методы хозяйствования в селах с немецким правом давали большие урожаи и обеспечивали их жителям благополучие, недоступное прочим крестьянам. Богатства купечества, особенно в крупных городах, участвовавшего во внешней торговле и обладавшего значительными денежными суммами, значительно превосходили средства, которыми могли располагать местные рыцари и даже можновладцы. Постепенное разрушение системы княжеского права лишало значения группу чиновников, некогда стоявших на вершине общественной и имущественной иерархии.

Хозяйственный подъем отдельных регионов происходил в различное время. В IX в. лидировали земли вислян, а столетием позже - территории полян. Затем центр государственности вновь переместился в Краков. В XIII в. перестройка хозяйственной жизни наиболее быстро и интенсивно происходила в Силезии. С этого времени она превосходила прочие уделы по плотности населения и количеству городов. Мазовия же, которая не пострадала во время языческого восстания 30-х годов XI в., а при Болеславе Смелом и Владиславе Германе принадлежала к населенным и богатым регионам польского государства, в период удельной раздробленности, напротив, утратила свои позиции и в XIV–XV вв. уже заметно отставала от других польских земель. После потери Силезии в течение всего XIV в. ведущую роль в экономике Польского королевства играла Малая Польша. В XV в. к ней добавилось Гданьское Поморье.

Перемены в значении отдельных регионов лишь в определенной степени могут быть объяснены внутренними процессами. Свою роль играло и международное положение Польши, воздействие соседних государств и экономических областей. Необходимо иметь в виду и вооруженные действия и связанные с ними опустошения, а также хозяйственную экспансию и миграции населения. Отставание Мазовии не в последнюю очередь было связано с прусскими и литовскими набегами, однако имело значение и то, что этот удел остался на обочине колонизации на основе немецкого права. Стремительное же развитие в XIII–XIV столетиях Малой Польши стало возможным именно благодаря колонизации, торговым, культурным и политическим отношениям с Венгрией, а также посреднической роли в торговле древесиной и зерном в бассейне Вислы.

В целом польские земли в эпоху Средневековья все же отставали в своем развитии от являвшихся очагами европейской культуры западной и южной частей континента. Это отставание было обусловлено географическим положением и тем, что Польша, подобно другим территориям Центрально-Восточной Европы, лишь в X в. вошла в круг европейской цивилизации. Приобщение к Европе не привело к застою ее собственных созидательных сил. Воспринятые иностранные образцы приспосабливались к польским условиям. Польское государство, общество и культура не только сохранили, но и развивали свою самобытность. До XIV столетия Польша двигалась по пути, подобному тому, каким шли более развитые общества, и постепенно уменьшала дистанцию между ними и собой. В XV в. она создала совершенно оригинальные формы внутреннего устройства и культуры, при этом сохранив и даже упрочив связи с сообществом христианской Европы.

Чем была Польша для этого сообщества? Ее название появилось в источниках иностранного происхождения уже в конце X в. Сначала оно означало лишь землю полян, но уже в начале XI столетия так называли все государство Болеслава Храброго. Однако в раннем Средневековье круг лиц, информированных о существовании, положении, потенциале Польши и о политике ее государей, был крайне узок. О ней знали люди, принадлежавшие к политической элите в соседних государствах и в таких центрах универсальной власти, как императорский и папский двор. Можно добавить еще небольшое число христианских, мусульманских и еврейских купцов, знавших Польшу в связи со своей торговой деятельностью. Новообращенная страна привлекала внимание духовенства, прежде всего, немецкого, но также французского и итальянского. Польские аббатства, бенедиктинские, а позднее цистерцианские и норбертанские, поддерживали контакты со своими орденскими центрами. Из среды французского духовенства вышел автор первой польской хроники Галл Аноним, писавший в начале XII в. Выходцами из Германии, Италии и, возможно, Франции были строители первых романских соборов и создатели украшавших церкви скульптур.

В XIII в. информация о Польше распространилась гораздо шире. Более интенсивными стали такие формы контактов, как династические союзы, отношения с апостольской столицей, международная торговля. Появились и новые формы, в которые было вовлечено множество людей. Колонизация на основе немецкого права вызвала приток в страну валлонов, фламандцев и немцев - преобладавших среди переселенцев. В борьбе с пруссами, после появления на польских границах Тевтонского ордена, принимали участие западные рыцари. Многочисленные и весьма активные общины францисканцев и доминиканцев контактировали с монастырями других церковных провинций. Прежде редкие путешествия поляков в XIII в. несколько участились. Польские клирики, правда немногочисленные, учились в университетах Италии и Франции, добираясь, таким образом, до главных центров европейской культуры.

На Польшу обратили внимание в связи с необычайно грозным событием, каким стало монгольское нашествие. Подобных вторжений Европа не знала уже несколько столетий, и интерес к монголам был огромен. Кроме того, появились расчеты на их христианизацию. В миссии, отправленной папой к монгольскому хану и возглавленной францисканцем Джованни де Плано Карпини (1245–1247), принимали участие Бенедикт Поляк и некий монах из Силезии, известный как de Bridia. {71}

В XIV–XV вв. Польша навсегда заняла прочное место в сознании европейцев. Особую роль сыграли дипломатические контакты с папским и императорским дворами и спор Польши с Тевтонским орденом, вынесенный на заседания Констанцского собора. Рыцарские странствия по-прежнему приводили немцев, англичан и французов в орденское государство, однако и польские рыцари становились известными при чужеземных дворах. Наиболее знаменитым из них был служивший Сигизмунду Люксембургскому Завиша Черный. Другим каналом распространения известий о Польше стала балтийская торговля.

Христианизация Польши и других стран Центральной и Восточной Европы расширила круг христианской цивилизации. Но помимо этой пассивной роли, Польша выполняла для этого сообщества и другие функции.

Уже при Болеславе Храбром была предпринята попытка христианизации соседних с Польшей пруссов. Миссия св. Войтеха закончилась его мученической смертью, однако повысила престиж Польши и дала ее правителям возможность добиться основания архиепископства. Возобновленные в XII столетии попытки обращения пруссов закончились неудачей, а выгодами обращения населения Западного Поморья воспользовались немецкие правители. Лишь на исходе Средневековья привлекательность польского государственного устройства, образа жизни ее населения, а также ее интеллектуальный и политический потенциал оказались достаточными для успешной христианизации Литвы. Таким образом, Польша выполнила свой долг в деле расширения христианской цивилизации. Позднее ученые Краковской академии, отвергая насилие и полемизируя с Тевтонским орденом, ссылались на право отдельных народов самим решать свою судьбу. В основе такого подхода лежал принцип терпимости. Создание модели государства, толерантного по отношению к другим конфессиональным, религиозным и этническим группам, что не всегда было понятно представителям иных христианских обществ, стало важным вкладом Польши в европейскую культуру.

Для других стран континента средневековая Польша выступала долгое время в роли страны, заимствующей идеи, технологии и образцы организации. Кроме того, она являлась одним из тех мест, куда устремлялась миграция из западных стран. Однако по мере развития государства, экономики и культуры Польша сама перенимала эстафету в распространении новых идей. Более того, она сама стала генерировать новые идеи, а также стала страной, откуда на Запад поступали известия о востоке Европы. В XV в. Польша уже представляла собой ключевой элемент политической системы Центральной и Восточной Европы, необходимый для его функционирования и развития, и с этим считались на общеевропейском уровне.

Как оценивали свое политическое и культурное сообщество сами поляки? Каково было их сознание, какие связи имели для них наибольшее значение? Человек Средневековья жил в рамках небольших и самодостаточных местных сообществ, сельских и городских, зачастую совпадавших с границами одного прихода и территорией, охваченной деятельностью местного рынка. Кроме них, однако, постепенно складывались региональные сообщества, соответствовавшие уделам периода раздробленности, а также связи на более высоком уровне - государственные и национальные. Сначала сфера действия этих последних была довольно узкой. О своей государственной и национальной принадлежности помнили те, чья деятельность не ограничивалась местными рамками, но охватывала все государство - в политической, церковной или торговой области.

В X–XI вв. польское государство создало организационные и территориальные рамки, в которых оказались близкие по языку и культуре племенные группы. Другие группы, не менее близкие, которые остались за пределами государства Пястов (как население Поморья), не вошли окончательно в состав сложившегося позднее национального сообщества. В то время культурные и языковые различия польских и чешских племен были не большими, чем различия между полянами и вислянами. Но наличие собственных государств обусловило постепенное формирование двух разных народов. В период удельной раздробленности над государственными связями стали преобладать национальные. Их символизировали общая династия, общая территория, название «Польша», применявшееся по отношению ко всем удельным княжествам, единая церковная провинция, общепольские культы свв. Войтеха и Станислава и сходство правовой практики во всех княжествах. Огромное значение имела вековая традиция собственной, централизованной государственности и общая история. Популярность хроники Винцентия Кадлубека, прославлявшего деяния и достоинства поляков, является наиболее ярким свидетельством их гордости за собственное прошлое. Это прошлое, впрочем, переносилось далеко вглубь веков, в догосударственную эпоху, в мифические времена, пересказывая легенды о Краке, Ванде, позднее о Лехе и других славных предках. Термином natio определяли людей общего происхождения и эту черту приписывали польскому сообществу. Использовали и термин gens , имея в виду общность языка. Эти две черты характеризовали не только обладавшую национальным сознанием элиту, но и прочих поляков. Таким образом, круг групп, сознающих свою национальную принадлежность, оставался открытым для тех, кто, благодаря продвижению по социальной лестнице и культурному развитию, переходил в него из слоев, не обладавших подобным сознанием и не испытывавших потребности в чувстве национальной общности.

Языковые критерии, менее значимые в X–XI вв., когда группы западных славян мало чем отличались друг от друга, стали более заметными в XIII столетии и сыграли в Польше большую роль. В этот период возникло чувство опасности для исконных культурных ценностей, связанное с действиями чужеземных захватчиков и колонизацией на основе немецкого права. Пик столкновений на этнической почве пришелся на рубеж XIII–XIV вв., а их источником стал, помимо политической и хозяйственной деятельности, вопрос об использовании польского языка во время проповеди, к чему обязывали статуты синода 1285 г. Обязательное использование священнослужителями языка прихожан оказало большое влияние на развитие польского литературного языка. Еще раньше выделился язык правящей элиты, единый для всей территории государства и включавший неизвестные в племенную эпоху термины из сферы государственного управления. Владение им стало одним из признаков принадлежности к правящей группе. Объяснение истин веры по-польски и забота об их однозначности заставили церковь разработать свод польской терминологии, применявшейся по всей польской провинции. К древнейшим памятникам польского языка относится созданная в XIII в. песня «Богородица» и записанные в начале XIV столетия «Свентокшижские проповеди».

XIV в. стал периодом укрепления национального чувства в широких кругах польского общества, что явилось следствием внешней угрозы и, прежде всего, войн с Тевтонским орденом. Необычным свидетельством состояния самосознания тогдашних поляков, представлявших различные социальные слои, являются показания свидетелей на польско-орденских процессах. Они ссылались на принадлежность Гданьского Поморья к Польскому королевству, апеллируя к истории этой земли, династическим правам, единству церковной организации. Они говорили также, что «знают об этом все люди настолько, что… никакие уловки не позволят утаить фактов». Этими свидетелями выступали удельные князья, епископы, можновладцы, настоятели церквей, мелкие рыцари и горожане.

В XIV в. условия формирования польского народа коренным образом изменились. С одной стороны, более трети населения, говорившего по-польски, оказалось за пределами объединенного королевства. С другой - само это королевство не было этнически однородным, поскольку в нем наряду с поляками проживали немцы, русины, евреи и люди, говорившие на иных языках. Ситуация еще более осложнилась после унии с Литвой, а в XV столетии - после возвращения Гданьского Поморья. Тем не менее, в условиях толерантности различные этнические и религиозные группы вполне гармонично сосуществовали друг с другом. На национальное польское самосознание, апеллировавшее к общему происхождению, языку и обычаям, наложилось сознание государственной принадлежности, связавшее жителей Литвы и Короны, относившихся к различным этническим группам. Оно было (либо могло быть) присуще в равной степени немцам из Торуня, русинам с Волыни, полякам из Великой Польши или евреям из Кракова. Государственная принадлежность связывала этих людей порой сильнее, чем этническое сознание, что доказывают усилия немецких горожан Гданьска, Торуня и Эльблонга, предпринимавшиеся с целью инкорпорации Пруссии в состав Польши. Конфликты Польши и Литвы с Тевтонским орденом также имели не национальный, а межгосударственный характер.

Это вовсе не приводило к отмиранию местных и областных связей. Каждый ощущал себя членом своего небольшого сообщества, а большинство по-прежнему не знало связей более высокого уровня и не нуждалось в них. Однако тем, кто желал выйти в своей деятельности за пределы круга местных вопросов, - был ли то занимавшийся политикой вельможа или участвовавший в жизни своей епархии и польской провинции клирик, или выезжавший на войну мелкий рыцарь, или занятый межрегиональной и международной торговлей купец, или же искавший лучшей доли крестьянин - всем им приходилось сталкиваться с жившими в том же государстве людьми другого языка, другой культуры, религии. Благодаря этому, в XV столетии наряду с терпимостью по отношению к другим культурам и религиям у поляков складывалось все более сильное понимание самобытностии своеобразия собственной культуры. Таким образом, рост национального самосознания пришелся, что вовсе не является парадоксом, на период создания многонационального государства.

XV столетие стало временем подлинного расцвета Польши. В области международных отношений он был связан с победоносными войнами и успехами династической политики; во внутренней политике - с расширением круга лиц, участвовавших в управлении государством. Специфической чертой была многочисленность рыцарского сословия и равенство его членов. Все они получили привилегии, признававшие за ними личную и имущественную неприкосновенность.

Приблизительно до середины XV в. сословный характер государства способствовал распространению сознания государственной принадлежности среди низших сословий. Однако в последующие десятилетия, когда привилегии для рыцарства все более нарушали межсословное равновесие, политическая communitas стала все больше превращаться в шляхетскую. Это дало начало довольно сложным процессам. С одной стороны, из политического сообщества постепенно вытеснялись непривилегированные группы, деятельность которых ограничивалась сугубо местными вопросами. С другой - в данное сообщество включалась шляхта непольского происхождения - на основании сословных и государственных связей. Сословное государство превращалось в шляхетское.

В польской культуре, так же как в экономике и политике, в средние века имели место как усиление, так и спад активности. Наши знания о культурных достижениях того периода неполны, поскольку сохранились и известны, прежде всего, произведения культуры латинской, книжной, тогда как произведения народной культуры, основанной на устной традиции, утрачены.

Искусство раннего Средневековья носило элитарный характер. Немногочисленные дошедшие до нас памятники романского искусства, постройки и связанная с ними скульптура напоминают собой лучшие европейские образцы. Хроники Галла Анонима и Винцентия Кадлубека также не уступали современным иностранным сочинениям. Покровительство художникам и писателям оказывал княжеский двор, а с XII столетия - также дворы епископов и представителей высшей светской знати. В этой среде возник первый польский рыцарский эпос - «Песнь о деяниях Петра Влостовица», так называемая «Carmen Mauri» . {72} Похожее повествование, основанное на литературных сюжетах, известных в Европе, но приспособленное к польским реалиям, - повесть о Вальтере из Тынца и Виславе из Вислицы - попало на страницы созданной в XIV в. «Великопольской хроники». Эти произведения чаще пересказывали устно, возможно и по-польски, благодаря чему поляки учились искусству изящно выражать свои мысли и описывать различные события.

В начале XIII столетия продолжали создаваться прекрасные произведения романского искусства, однако в следующие десятилетия наметились некоторые перемены. В крупных городах уже стали возводить первые готические храмы, но в провинциальных центрах по-прежнему господствовал романский стиль, причем то и дело повторялись уже освоенные схемы. Распространение искусства и образованности достигалось ценой заметного падения их уровня. Этот процесс продолжался и в XIV в., когда готика наконец дошла до провинции. Но даже в наиболее выдающихся произведениях, возникших в первой половине этого столетия, бросается в глаза подражание старомодным образцам готики из соседних стран. К лучшим произведениям относятся надгробья правителей. Первым из них было силезское надгробие Генрика IV Пробуса, позднее в Вавельском соборе появились надгробия Владислава Локетека и Казимира Великого. Во второй половине XIV в. проекты стали более амбициозными. К их числу относятся построенные королями оригинальные двунефные церкви. Важным признаком возросших культурных запросов стало основание Краковской академии.

Длительный период укрепления основ культуры, развития сети приходского образования и совершенствования польского языка принес великолепные плоды в XV в. Польское готическое искусство в области сакральной и светской архитектуры, а также в скульптуре, живописи, резьбе по дереву, ювелирном деле достигло высокого художественного уровня, перестав быть старомодным подражанием чужеземным произведениям. Его символом стал посвященный Деве Марии алтарь из приходской церкви в Кракове, созданный краковским и нюрнбергским цеховым мастером Витом Стошем (Ствошем). Наряду со столь совершенными произведениями появлялось множество других алтарей, скульптур и фресок. Эти произведения, помимо прочего, выполняли дидактическую функцию, посредством художественных образов приобщая верующих к истинам веры. Подобную роль играли песнопения, церковная музыка и литургическая драма. Это новое искусство было ближе человеку: на хорошо знакомом фоне средневековой повседневной жизни изображались исполненные лиризма сцены из истории Святого семейства, муки Христа, страдания Божьей Матери. Оно одновременно и формировало, и выражало взгляды людей того времени. То, что это направление, особенно в Малой Польше и Силезии, испытывало немецкое, чешское и венгерское влияние, отнюдь не лишало его самобытности и типично польских черт. Существовало множество изображений местных святых, прежде всего, св. Станислава и св. Ядвиги Силезской, а также основателей церквей и монастырей. Готическое надгробное искусство достигло своей вершины в потрясающем по своей выразительности надгробии Казимира Ягеллона, шедевре работы Вита Стоша (Ствоша).

Покровительство, оказываемое художникам в эпоху Ягеллонов, позволило добавить к господствовавшим эстетическим моделям новый элемент. Им стали фрески в русско-византийском стиле. По рекомендации Владислава Ягелло (Ягайло) ими украсили готическую капеллу в люблинском замке, позднее подобные росписи появились в Сандомире, Вислице, Гнезно и в вавельском замке. Их создателям приходилось приспосабливать образную систему восточных христиан к внутренней планировке готических построек. В результате конфронтации и взаимодействия столь непохожих стилей родились невиданные прежде произведения. Знаменитый иконописный образ Ченстоховской Божьей Матери испытал византийское влияние. Однако присущая ему изначально сакральная строгость изображения несколько сгладилась после того, как икона была в XV в. переписана заново (ее повредили во время Гуситских войн). Таким образом, уже в XV столетии синтез восточных и западных образцов стал одной из примечательных черт польского искусства.

Покровительство искусствам со стороны королей возвеличивало государственную власть, меценатство епископов напоминало о месте церкви в христианском обществе, меценатство можновладцев и рыцарства способствовало прославлению родов основателей церквей и монастырей. В XV в. оказывать покровительство искусству начинают и горожане, что во второй половине столетия сыграло немалую роль. Горожане, которые, подобно можновладцам и рыцарям, подражали стилю королевских храмов и обителей, как бы заявляли о своей поддержке политики правителей. Однако в том, что касается скульптуры, живописи и декора, это было вполне самостоятельное направление, прочно связанное со средой городского патрициата, цехами и религиозными братствами.

В художественном отношении искусство Польши принадлежало к более широкому кругу искусства Центральной Европы. При этом если в XIV в. основные мотивы заимствовались из Чехии, Венгрии, Австрии и Восточной Германии, то в XV столетии в творчестве польских художников стали преобладать местные черты. Это давало меценатам законное чувство гордости и удовлетворяло их амбиции. Новым явлением в эту эпоху стало влияние на искусство Руси; при этом польская сторона сама вдохновлялась русскими образцами, в результате чего, как уже отмечалось, происходил синтез двух направлений.

Литература XV в. не отставала от изобразительных искусств. Жанровое разнообразие, все более частое использование польского языка, расширение круга авторов - все это имело своим истоком повышение общего уровня культуры, рост национального и государственного самосознания и стремление выразить эти чувства. Важнейшую роль в этом процессе играло распространение образования на всех уровнях - от приходских школ до Краковской академии. Трактаты краковских профессоров помогали определить направления внешней политики и выработать методы дипломатии. Помимо изучения философии, юриспруденции и языкознания, в академии проводились исследования в области математики и астрономии. Во второй половине XV столетия в Кракове уже ощущалось влияние итальянского гуманизма, пропагандистом которого здесь выступал Каллимах, поэт, историк и дипломат. Важным центром польского гуманизма был двор архиепископа Львовского Гжегожа из Санока.

В течение всего XV в. в Краковскую академию записалось более 17 тыс. студентов, в том числе 12 тыс. подданных Короны. По крайней мере, около четверти из них получили степень бакалавра. Выпускники и бывшие студенты становились учителями учебных заведений более низкой ступени, некоторые - сотрудниками королевской, епископских, можновладских и городских канцелярий. Количество грамотных людей заметно возросло. В среде интеллектуальной элиты появились собственные библиотеки, дополнившие собой книжные собрания при соборах и монастырях. Читать и писать умела значительная часть рыцарей и горожан, а кроме того, определенный процент крестьянских детей, желавших повысить свой социальный статус. Эти люди были создателями и потребителями значительно большего, чем в былые столетия, числа литературных произведений. В 1473 г. в Кракове появилась первая типография.

Из сочинений на латинском языке самым выдающимся достижением стала хроника Яна Длугоша, в которой описывалась история Польши с легендарных времен до современной автору второй половины XV в. Хроника представляла собой не историю династии, но историю государства и польского народа. Автор рассматривал Польшу и поляков как государственное сообщество, связанное единым устройством и общим прошлым. Обращение к истории должно было служить насущным потребностям - развитию общепольского государственного патриотизма, приходящего на смену патриотизму местному. Представлению о Польше как о едином целом служило великолепное географическое описание, представлявшее собой введение к хронике. Мышление государственными категориями не вступало у Длугоша в противоречие с чувством этнической и языковой общности поляков и представлением о единстве их исторической территории. Поэтому он чрезвычайно сожалел об утрате Силезии и радовался возвращению Гданьского Поморья.

Хотя языком науки, историографии и большей части литературных произведений оставалась латынь, в XV в. все большую роль играл польский язык. Веками песни, стихи, легенды и рассказы передавались в устной форме. Некоторые из них были записаны уже в конце XIII–XIV вв. В XV столетии их количество возросло, хотя по-прежнему оставалось небольшим. Тем не менее, эти произведения свидетельствуют о формировании на исходе Средних веков польского литературного языка. Писатели, заботившиеся об изяществе и красоте языка, придавали ему нормативную форму и стремились очистить его от иностранных наслоений. Вопрос о происхождении этого языка остается дискуссионным. В его основе лежит либо великопольский, либо малопольский диалект, однако не подлежит сомнению, что уже в XV в. именно этот язык использовался по всей Польше.

Итак, на исходе Средневековья польская культура достигла значительной зрелости. Сложилось национальное самосознание политической элиты; окрепло чувство связи с государством, в которое входили различные этнические группы; оформился принцип внутренней веротерпимости и правопорядка; появились гарантии участия значительной части общества в управлении страной. Между столь творческим во многих областях XV столетием и «золотым» XVI веком нет сколько-нибудь заметного разрыва. Перед нами, скорее, непрерывная линия восходящего развития. Без достижений позднего Средневековья расцвет польского Возрождения был бы просто невозможен - точно так же, как без социально-политической трансформации XV в. не смогла бы возникнуть шляхетская Речь Посполитая. В этом веке был заложен прочный фундамент для XVI столетия - самого блестящего периода в истории Польши.

Из книги Давний спор славян. Россия. Польша. Литва [с иллюстрациями] автораГлава 3. ПОЛЯКИ В МОСКВЕ 20 июня 1605 г. Лжедмитрий торжественно вступил в Москву. Самозванцу срочно потребовался патриарх, и 24 июня им стал рязанский архиепископ Игнатий, грек, прибывший с Кипра в Россию в царствование Федора Иоанновича. Игнатий был первым русским иерархом,

Из книги Крах империи (Курс неизвестной истории) автора Буровский Андрей МихайловичГлава 3. Другая судьба (греки, немцы, евреи, поляки, армяне) Пан офицер в сигаретном дымуМне по–отечески строго пенял,Что есть подумать о Польше комуИ без меня, без меня, без меня …Ян ПетшакПока империя на подъеме, ей не страшна конкуренция. Империя привлекательна, она дает

Из книги Эволюция военного искусства. С древнейших времен до наших дней. Том первый автора Свечин Александр АндреевичГлава четвертая Средневековье Родовой быт германцев. - Вооружение и тактика. - Исчезновение линейной пехоты. - Военная организация франков. - Вассалитет и ленная система. - Исчезновение призыва масс. - Снаряжение в поход. - Социальные и тактические предпосылки

Из книги Русь и Польша. Тысячелетняя вендетта автора Широкорад Александр БорисовичГлава 19 Поляки объявили войну России Историки XXI века сентябрьский поход Красной Армии вольны называть войной, агрессией и т. п. Но польское руководство, я имею в виду тех, кто еще не драпанул в Румынию, войной ее не считали.Польское правительство объявило войну СССР лишь в

Из книги Смутное время автора Валишевский КазимирГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ Поляки в Москве I. Опыт олигархического правления После окончательного низложения Шуйского в Москве нашла себе применение на деле легендарная формула революционного устава, состоявшего будто бы из двух статей: "Ничего не осталось. - Никто не

Из книги Очень уж краткая история человечества с древнейших времен до наших дней и даже несколько дольше автора Бестужев-Лада Игорь ВасильевичГлава 5 Средневековье Философия есть служанка богословия. Фома Аквинский Мир полторы тысячи лет назад, в середине позапрошлого тысячелетия, после падения Рима, представлял собой конгломерат медленно умиравших и стремительно рождавшихся цивилизаций.От Древнего мира

автораГлава пятая Как поляки лишились независимости К концу XVII века Речь Посполитая продолжала оставаться независимой лишь формально. В реальности судьбы польского государства решались отнюдь не в Варшаве. Главной причиной этого надо назвать совершенно варварскую

Из книги Польша – «цепной пес» Запада автора Жуков Дмитрий АлександровичГлава шестая Поляки без государства Надежду на возвращение утраченной независимости полякам дал Наполеон. Надо отметить, что представители Польши относились к революционной Франции с большой симпатией, а после окончательного раздела Речи Посполитой несколько тысяч

Из книги Польша – «цепной пес» Запада автора Жуков Дмитрий АлександровичГлава седьмая Поляки и революция Первая мировая война до неузнаваемости изменила карту мира. В результате в Европе появились новые государства, а, казалось бы, могущественные империи обратились в прах. Разумеется, коренные изменения ждали и польские земли. Русское

Из книги Польша – «цепной пес» Запада автора Жуков Дмитрий АлександровичГлава одиннадцатая Поляки в годы Второй мировой войны 27 сентября 1939 года маршал Эдвард Рыдз-Смиглы, находящийся в тот момент в Бухаресте, создал военную конспиративную организацию «Служба победе Польши», которую возглавил бригадный генерал Михал Карашевич-Токажевский

Из книги Рыцарь и Буржуа [Исследования по истории морали] автора Оссовская Мария Из книги Польша против СССР 1939-1950 гг. автора Яковлева Елена Викторовна Из книги Славянские древности автора Нидерле ЛюборГлава XVI Поляки О первоначальном развитии и судьбах польского народа нам известно значительно меньше, так как источники начинают подробно говорить о поляках только с IX века. Отношение польского языка к другим славянским языкам ясно свидетельствует о том, что поляки

Из книги Всеобщая история в вопросах и ответах автора Ткаченко Ирина ВалерьевнаГлава 5 Средневековье 1. Как представлена периодизация истории Средних веков? Средневековье, или Средние века – один из наиболее значительных этапов человеческой истории. Впервые термин «Средние века» был употреблен итальянскими гуманистами для обозначения периода

Из книги Подлинная история русского и украинского народа автора Медведев Андрей АндреевичГлава 5 Как поляки сочиняли «Украину» «Украинцы» - этой особый вид людей. Родившись русским, «украинец» не чувствует себя русским, отрицает в самом себе свою «русскость» и злобно ненавидит все русское. Он согласен, чтобы его называли кафром, готтентотом, кем угодно, но

Из книги Учитель автора Давыдов Алил НуратиновичБеловеская горка Глава из книги Б. И. Гаджиева «Поляки в Дагестане» Холм с непривычным для дагестанского уха названием Беловеская горка растянулся на несколько километров западнее Буйнакска, поднявшись над городом не менее чем на 200 метров. Горка дорога нам по многим

На западе – с Германией. На севере Польша имеет выход в Балтийское море.

Численность населения – около 38, 6 миллионов человек. Наиболее густо заселена южная часть страны, меньше всего жителей – в северо-западной и северо-восточной частях. Кроме поляков, которые составляют этническое большинство, в Польше проживают кашубы, немцы (1,3%), украинцы (0,6%), белорусы (0,5%), словаки, чехи, литовцы, цыгане, евреи.

Государственным языком является польский.

В настоящее время Польша является республикой. Государство возглавляет президент.

Столица - Варшава.

Краткий очерк истории

Вероятно, славяне были первыми народами, которые расселились на территории, занимаемой сейчас поляками. Об этом свидетельствуют данные археологических культур, найденных в этих землях. Археологические данные свидетельствуют и о том, что славяне до VIII века практически не имели социально-культурных контактов с другими народами. Этим объясняется то, что первые достоверные сведения о западных славянах, в частности о предках поляков, относятся к VIII веку. В это время на их территорию начинают проникать варяги, для защиты от которых славяне создают небольшие государственные объединения. Западнославянские племена, образовавшие впоследствии польскую народность (поляне, висляне, любушане, слензане (силезцы), ополяне, дзядошане, лендзицы, мазовшане и другие ), занимали территорию от Нижней Эльбы и Одера на западе до среднего течения Нарвы, Западного Буга, Вепша и Сана (правые притоки Вислы) на востоке. На юге территории польских племен простирались до истоков Одера, Дунайца, Вислока и Вислы, а на севере – до Балтийского моря. В целом эта территория соответствует и современным границам Польши. Одному из наиболее активных племен – полянам, селившимся по течению рек Варты и нижнего Одера и создавшим своё государство, – обязаны поляки своим этническим наименованием.Впервые имя полян появляется в конце Х – начале XI века в одном из латинских житий, где польский князь Болеслав Храбрый (992 – 1025) именуется dux Palanorum, то есть «вождь полян». Древние хроники сообщают, что около 840 года легендарным королем Пястом было образовано первое польское государство, однако это единственное свидетельство не подтверждается больше никакими документами. Первым исторически достоверным правителем Польши был отец Болеслава Храброго - Мешко I из династии Пястов (960–992) , который в 966 году заключил династический брак с чешской принцессой Дубравкой и принял христианство. Принимает христианство по римско-католическому образцу и польская знать, а затем, на протяжении какого-то времени, и весь польский народ. С начала XI века, как и многие средневековые правители, Мешко I, а затем и Болеслав Храбрый ведут политику экспансии, стараясь расширить пределы государства во всех направлениях. Польша пытается распространить свою власть и в Богемии, и в Германии, но главным направлением приращения территорий становится северо-восток и восток. К Великой Польше в 988 присоединяются Силезия и Поморье, в 990 – Моравия, в первой четверти XI века власть Польши устанавливается на территории от Одры и Нысы до Днепра и от Балтийского моря до Карпат. В 1025 году Болеслав принял титул короля, но после его смерти усилившаяся феодальная знать выступила против центральной власти, что привело к отделению от Польши Мазовии и Поморья.

С 30-х годов XII века начинается ослабление польского государства, которое вступает в период феодальной раздробленности, а во второй половине XII века Польша распалась, ряд западных и северо-западных областей отошли под власть немецкого государства.

В середине XIII века восточные территории Польши опустошают татаро-монголы, северные территории страдают от набегов литовцев и пруссов. Чтобы защитить страну, князь Мазовии Конрад в 1226 году пригласил в страну тевтонских рыцарей, которые очень быстро заняли привилегированное положение в государстве, завоевали территорию Восточной Пруссии. В городской среде получил значительное распространение немецкий язык, а на западе (у средней Одры) и юго-западе (в Силезии) происходит процесс полного онемечивания польского населения. В начале XIV века новое государство, созданное немецкими колонистами, отрезало Польше выход к Балтийскому морю.

Воссоединение большей части Польши под властью одного короля происходит в начале XIV века. В 1320 году на престол был коронован Владислав Локотек из Куявии , и с этого времени начинается национальное возрождение, которое достигает наибольших успехов во время правления его сына, Казимира III Великого (1333-1370). Одним из наиболее значительных шагов в развитии польской культуры было создание в 1364 году Краковского университета – одного из старейших университетов в Европе. Это активизировало польскую научную мысль, способствовало развитию точных, естественных и гуманитарных наук.

После смерти Людовика I Великого (Людовика Венгерского, 1370-1382)

королевой становится его младшая дочь Ядвига

,

которая вышла замуж за

великого князя Литовского Ягелло

(Йогайла, или Ягайло)

. Ягелло принял

христианство под именем Владислава

(Владислав II, 1386-1434)

и обратил

в него литовский народ, основав династию Ягеллонов, одну из

могущественнейших в Европе. Территории Польши и Литвы объединяются в

сильный государственный союз, и после поражения крестоносцев

тевтонского ордена в битве при Грюнвальде (1410) (1) этот союз очень

быстро набирает силу. Во второй половине XV века Польше возвращены

Поморье и Гданьск.

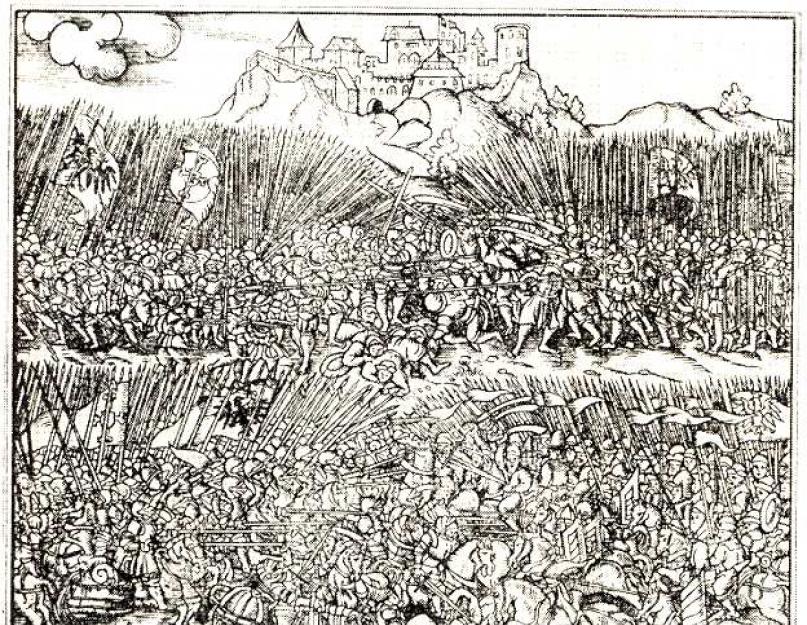

Грюнвальдская битва. Гравюра XVI века

Золотым веком польской культуры и государственности становится XVI век. Польша, продолжая политику экспансии и постепенно продвигаясь на северо-восток и восток, становится одним из крупнейших государств в Европе. Польша захватывает балтийское Поморье, Ливонию, Вармию, обширные области и , Литвы.Королевская власть в Польше никогда не была сильной. Уже в XI веке здесь сформировался мощный пласт местной знати, которая выбирала короля, - традиция, просуществовавшая вплоть до XVIII века. Правитель во многом зависел от своего окружения и, по сути, мог стать марионеткой в его руках. В 1505 году король Александр принимает конституцию, согласно которой парламент, состоящий из двух палат: сейма и сената (2), получает с монархом равные права в решении вопросов, касающихся дворянства. В 1569 году принимается Люблинская уния, по которой Литва и Польша объединяются в единое государство – Речь Посполиту (3). В Речи Посполитой действует один парламент (сейм) и одни законы, аристократией избирается один король. Власть мелкопоместного дворянства укрепляется, а власть королевская, напротив, еще более ослабевает. Генрих Валуа (1573-1574, позже ставший Генрихом III Французским), избранный королем Речи Посполитой после смерти Сигизмунда II , в своих решениях должен был полностью подчиняться сейму. Без рекомендации парламента он не мог жениться, объявлять войну, увеличивать налоги, избирать наследника престола; кроме того, он обязан был исполнять все артикулы парламента. Во время его правления Речь Посполита из государства с ограниченной монархией стала аристократической парламентской республикой.

Если при Сигизмунде II, Генрихе Валуа и Стефане Батории в Речи Посполитой господствовала религиозная терпимость, а Польша на каком-то этапе становится одним из центров Реформации, то при Сигизмунде III Вазе (1587-1632), ревностном стороннике католицизма, положение меняется. В 1596 году для распространения католицизма среди православного населения по Брестской унии была учреждена униатская церковь, которая, признавая главенство папы римского, продолжала использовать православную обрядность.

Величие Речи Посполитой сменяется ослаблением государства, которое ослабили войны с и Турцией, восстание против Польши украинских казаков, военные действия шведов, которые во второй половине XVII века оккупировали большую часть Польши, включая Варшаву. В результате неудачных войн с Польша по Андрусовскому перемирию (1667) потеряла Киев и все районы восточнее Днепра. На развал оказывает влияние и положение в сейме. С 1652 года в нем действует положение (liberum veto), по которому любой депутат мог блокировать не нравящееся ему решение, требовать роспуска сейма и выдвигать любые требования, которые должны были рассматриваться уже новым составом правительства. Такой политикой пользуются и соседние державы, которые неоднократно срывают проведение неугодных для них решений сейма. В XVII – XVIII веках Польша заключает ряд мирных договоров с , преследуя цели выхода к балтийскому побережью, выступает на стороне русских в Северной войне против Швеции. В 1764 году российская императрица Екатерина II добивается избрания королем Польши своего фаворита Станислава Августа Понятовского (1764-1795), который оказался последним королем Польши. Контроль над Польшей стал очевиден.

В 1772 году Пруссия, и Австрия осуществили первый раздел Польши , который был ратифицирован сеймом в 1773 году. Польша уступила Австрии часть Поморья и Куявии (исключая Гданьск и Торунь); Пруссии – Галицию, Западное Подолье и часть Малой Польши; отошли восточная Белоруссия и все земли к северу от Западной Двины и к востоку от Днепра. В Польше установлена новая конституция, которая сохранила выборную монархию, и создан Государственный совет из 36 выборных членов сейма. Раздел страны пробудил общественное движение за реформы и национальное возрождение. В 1791 году Четырехлетний сейм, возглавляемый Станиславом Малаховским, Игнацы Потоцким и Гуго Коллонтаем, принял новую конституцию, согласно которой в Польше устанавливалась наследственная монархия, отменялся принцип liberum veto, города получали административную и судебную автономию, были приняты меры, подготавливающие отмену крепостного права и организацию регулярной армии. Против этой конституции выступили магнаты, которые образовали Тарговицкую конфедерацию, по призыву которой в Польшу вошли войска и Пруссии.

В начале 1793 года Пруссия и осуществили второй раздел Польши , по которому к Пруссии отошли Гданьск, Торунь, Великая Польша и Мазовия, а к России – большая часть Литвы и , почти вся Волынь и Подолье. Реформы Четырехлетнего сейма были отменены, а оставшаяся часть Польши превратилась в марионеточное государство. В 1794 году Тадеуш Костюшко возглавил народное восстание, которое закончилось поражением. Третий раздел Польши , в котором участвовала Австрия, был произведен в октябре 1795 года. Польша как самостоятельное государство исчезла с карты Европы.

Надежда на возрождение государства появилась у поляков после создания Наполеоном I на территории, захваченных Пруссией во время второго и третьего раздела Польши Великого княжества Варшавского (1807 – 1815). Княжество находилось в политической зависимости от Франции. После поражения Наполеона Венский конгресс (1815) утвердил разделы Польши. При этом Краков был объявлен вольным городом-республикой под покровительством трех разделивших Польшу держав (1815–1848); западная часть Великого княжества Варшавского была передана Пруссии и стала называться Великим княжеством Познанским (1815–1846); другая его часть была объявлена монархией (так называемое Царство Польское) и присоединена к . Восстания 1830, 1846, 1848, 1863 годов были неудачными. Император Николай I отменил польскую конституцию, а поляки - участники восстаний подверглись репрессиям.

К восстановлению Польши как самостоятельного государства с выходом к Балтийскому морю привела Первая мировая война. Австро-Венгрия распалась, а в и Германии произошли внутренние политические изменения, не позволявшие теперь контролировать Польшу. 26 января 1919 состоялись выборы в сейм, новый состав которого утвердил Юзефа Пилсудского главой государства. К марту 1923 года в результате ожесточенных споров с Чехией, а также военных действий, направленных против Литвы и , окончательно были установлены новые границы Польши. Во вновь созданном государстве была принята конституция, утверждавшая республиканский строй, учрежден двухпалатный парламент (сейм и сенат), провозглашено равенство граждан перед законом. Тем не менее такое государственное образование оказалось неустойчивым. 12 мая 1926 года Юзеф Пилсудский осуществил военный переворот и установил в стране «санационный» реакционный режим, который позволял ему полностью контролировать страну. Этот режим держался в Польше до начала Второй мировой войны.

Еще до её начала судьба Польши была предрешена: на её территорию претендовали Германия и СССР, которые 23 августа 1939 года заключили пакт о ненападении, предусматривающий раздел между ними Польши; еще раньше в Москве проходили франко-англо-советские переговоры, в ходе которых Советский Союз потребовал себе право на оккупацию восточной части страны. 1 сентября 1939 года с запада на Польшу напала Германия, а 17 сентября с востока – СССР. Очень скоро страна была полностью оккупирована. Польское правительство с остатками вооруженных сил бежали в Румынию. Правительство в изгнании возглавил генерал Владислав Сикорский.

Во время Второй мировой войны на территории Польши было расположено, пожалуй, наибольшее количество концентрационных лагерей, в которых находились не только военнопленные, но и польские евреи. На оккупированной территории сильное военное сопротивление германским войскам оказывала Армия Крайова.

На Ялтинской конференции (4-11 февраля 1945 года) Черчилль (Великобритания) и Рузвельт (США) дали официальное согласие на включение восточной части Польши в состав СССР. В августе 1945 года на Потсдамской конференции было принято решение о передаче Польше южной части Восточной Пруссии и территории Германии восточнее рек Одер и Нейсе.

Поскольку фактически территория Польши находилась под контролем СССР, в стране очень быстро была установлена власть коммунистической партии. В 1947 году сейм избирает президентом Польши коммуниста Болеслава Берута. Начинается процесс сталинизации государства, который связывается с репрессиями, направленными против неугодных политических и религиозных деятелей. В соответствии с новой польской конституцией, принятой 22 июля 1952 года, был упразднен пост президента. Государство стал возглавлять премьер-министр. Первоначально этот пост занимал всё тот же Б. Берут, а с 1954 года – Юзеф Циранкевич.

События, последовавшие в СССР после разоблачения на ХХ съезде КПСС Н.С.Хрущевым культа личности И.В.Сталина, оказали воздействие и на политическую и экономическую жизнь Польши. Политическим лидером становится Владислав Гомулка, который добивается определенной независимости от СССР. Однако вскоре его реформы были отменены.

К середине 1970-х годов начинается экономический кризис, который сопровождается массовыми народными волнениями. Рабочие создают забастовочные комитеты, которые выдвигают не только экономические, но и политические требования, выходят из старых государственных профсоюзов и вступают в созданную забастовщиками независимую федерацию профсоюзов «Солидарность», которую возглавил Лех Валенса . Забастовки и волнения рабочих продолжаются вплоть до 1981 года, когда в ответ на требование «Со-лидарности» провести референдум по вопросам о руководящей роли коммунистической партии и отношений между Польшей и Советским Союзом глава государства Войцех Ярузельский вводит в стране военное положение (13 декабря 1981 года). Лидеры «Солидарности» арестованы, а начавшиеся забастовки подавлены. Экономический спад продолжается до 1983 года, а затем промышленное и сельскохозяйственное производство в стране начинает восстанавливаться.

Новый подъем политической активности народа приходится на конец 80-х – начало 90-х годов ХХ века. Объединение профсоюзов «Солидарность» легализуется. В декабре 1989 года в Польше восстанавливается институт президентской власти. В результате выборов президентом Польши становится Лех Валенса.

Конец ХХ – начало XXI веков для Польши, как и для остальных славянских государств, становится очень непростым периодом как в политическом, так и в экономическом отношении. Процесс декоммунизации сопровождается сменой политических приоритетов, освобождением от влияния России, укреплением экономических связей со странами Восточной и Западной Европы, ориентацией на политику США и стран НАТО.

Краткий очерк культуры

На территории Польши археологи находят керамические сосуды с «ленточным» и «шнуровым» орнаментом, относящиеся к эпохе неолита; укрепленные поселения (Бискупин, около 550-400 годов до нашей эры); глиняные и бронзовые сосуды, принадлежащие лужицкой культуре, остатки славянских поселений с деревянно-земляными укреплениями (Гданьск, Гнезно, Вроцлав и др.). Однако о начале становления собственно польской культуры можно говорить со времени возникновения польского государства, которое приходится, видимо, на вторую половину IX – начало X века. Активизация внешних контактов приводит к осознанию правителями необходимости смены язычества на одну из влиятельных в то время религий. Христианизация страны не смогла полностью уничтожить прежних верований поляков, но все-таки оказала значительно большее влияние на их культуру, чем на культуру восточных славян.В Польше распространяется римско-латинская культурная традиция, но

через чешские земли сюда проникают и культы святых Кирилла и Мефодия, а

также их преемника Горазда. Первым национальным культом

становится культ святого Войцеха – чешского священника, сторонника

сосуществования у славян латинской и церковнославянской литургий,

около 997 года убитого пруссами-язычниками.

Вместе с принятием христианства (966

год) в Польше начинается строительство каменных культовых сооружений

(наиболее раннее из них – капелла-ротонда Девы Марии на Вавеле в

Кракове – вторая половина X века), в которых очень четко

прослеживается господствовавший в то время в Западной Европе романский

стиль. Построенные в X – XIII веках костёлы отличаются суровой

величественностью. Они представляют собой традиционную для римской

традиции трёхнефную базилику с монументальными башнями и

перспективными порталами, покрытыми резным орнаментом (костел св.

Анджея в Кракове, костел в Туме, костел Марии Магдалины во Вроцлаве).

Капители междунефных столбов интерьера в сооружениях романского стиля

украшаются богатой резьбой. Строители обычно используют плетёнку,

растительные узоры, изображения святых, фантастических животных и

птиц. В Польше сохранились немногочисленные романские крипты (4)

(крипта св. Леонарда в соборе на Вавеле в Кракове, около 1100 года),

которые не укоренились в древней польской архитектуре. В отличие от

восточно-славянской архитектуры в украшении польских христианских

соборов X – XIII веков изредка можно увидеть скульптуры, которым

присуща мягкая обобщенность форм (портал костёла Девы Марии во Вроцлаве

с рельефными изображениями Богоматери и донаторов, вторая половина XII

века). Шедевром романской скульптуры являются бронзовые двери костёла

Девы Марии в Гнезно. Отлитые из бронзы в 1175 году, они украшены

многочисленными барельефами – сценами из жизни святого Войцеха.

В

XIV – XV веках на смену романскому стилю приходит устремленная

в небо готика. В постройках этого времени своеобразно преломляются

архитектурные формы, встречающиеся в Германии, Чехии, Нидерландах. На

юге Польши под влиянием чешского искусства сооружаются трёхнефные

базиликальные храмы из камня и кирпича (собор на Вавеле и костёл Девы

Марии в Кракове, соборы во Вроцлаве и Познани); на севере под влиянием

нидерландской школы возводятся зальные кирпичные костёлы (костёл Девы

Марии в Гданьске), отличающиеся строгой сдержанностью облика; на

востоке Польши прослеживается влияние древнерусского искусства (росписи

капеллы замка в Люблине, 1418 год). Монументальные башни западных

фасадов обычно расчленены на ярусы и завершены шатрами. Однако

многочисленные перестройки сооружений привели к тому, что архитектура

некоторых соборов объединяет разные стили. Так северную башню костела

Девы Марии в Кракове венчает высокий готический шпиль, вырастающий из

позолоченной короны, южную – низкий ренессансный шлем. Готическая

архитектура Польши не ограничивается культовыми сооружениями. Войны с

Тевтонским орденом стимулировали крепостное строительство, а благодаря

развитию городов процветала и светская архитектура (городские

укрепления в Кракове и Варшаве, Ягеллонский университет в Кракове,

ратуша в Торуни).

В

XIV – XV веках на смену романскому стилю приходит устремленная

в небо готика. В постройках этого времени своеобразно преломляются

архитектурные формы, встречающиеся в Германии, Чехии, Нидерландах. На

юге Польши под влиянием чешского искусства сооружаются трёхнефные

базиликальные храмы из камня и кирпича (собор на Вавеле и костёл Девы

Марии в Кракове, соборы во Вроцлаве и Познани); на севере под влиянием

нидерландской школы возводятся зальные кирпичные костёлы (костёл Девы

Марии в Гданьске), отличающиеся строгой сдержанностью облика; на

востоке Польши прослеживается влияние древнерусского искусства (росписи

капеллы замка в Люблине, 1418 год). Монументальные башни западных

фасадов обычно расчленены на ярусы и завершены шатрами. Однако

многочисленные перестройки сооружений привели к тому, что архитектура

некоторых соборов объединяет разные стили. Так северную башню костела

Девы Марии в Кракове венчает высокий готический шпиль, вырастающий из

позолоченной короны, южную – низкий ренессансный шлем. Готическая

архитектура Польши не ограничивается культовыми сооружениями. Войны с

Тевтонским орденом стимулировали крепостное строительство, а благодаря

развитию городов процветала и светская архитектура (городские

укрепления в Кракове и Варшаве, Ягеллонский университет в Кракове,

ратуша в Торуни).

Новое развитие получает и народный промысел. Монахи-францисканцы принесли из Италии обычай сооружать в канун Рождества из бумаги, картона и дерева шопки – макеты Вифлеемского хлева, где родился Христос. На фоне скалы помещают ясли с фигуркой новорожденного, рядом располагают фигуры Божьей Матери, св. Иосифа, пастухов и трех царей, пришедших поклониться Иисусу. Традиционный сюжет каждый мастер старался воплотить по-своему, позднее в него стали включаться и другие персонажи, получили также распространение и шопки со светским сюжетом. Новый вид искусства стал в Польше очень популярным и дожил до наших дней.

преданий, а также

материалов государственных и церковных архивов, польских, чешских

и венгерских хроник, русских и литовских летописей рассказывает об

истории поляков до 1480 года. Особенностью этого научного трактата

является тщательнейший анализ письменных источников и утверждение в

польском обществе чувства гордости своим историческим прошлым.

Историческая наука развивается и в трудах Мацея из Мехова

(«О двух

Сарматиях», 1517), Мартина Кромера

(«О происхождении и деяниях

поляков», 1555), Мацея Стрыйковского

(«Хроники», 1582), С. Иловского

(«О возможностях исторической науки», 1557). Эти работы заставляют

современников по-новому взглянуть на историю славянства и на

историческую науку вообще.

преданий, а также

материалов государственных и церковных архивов, польских, чешских

и венгерских хроник, русских и литовских летописей рассказывает об

истории поляков до 1480 года. Особенностью этого научного трактата

является тщательнейший анализ письменных источников и утверждение в

польском обществе чувства гордости своим историческим прошлым.

Историческая наука развивается и в трудах Мацея из Мехова

(«О двух

Сарматиях», 1517), Мартина Кромера

(«О происхождении и деяниях

поляков», 1555), Мацея Стрыйковского

(«Хроники», 1582), С. Иловского

(«О возможностях исторической науки», 1557). Эти работы заставляют

современников по-новому взглянуть на историю славянства и на

историческую науку вообще. В XV-XVI веке в Польше значительное развитие получает и философия. Проблемы логики разрабатывают польские гуманисты Гжегож из Санока, Я. Гурский, А. Бурский .

В начале XVII века в архитектуру входит стиль барокко (костёл св. Петра и Павла и Кракове, 1605 – 1619; костёл иезуитов в Познани, костёл бернардинцев в Кракове – XVIII век). Традиционно для этого стиля сооружения богато украшены лепкой, деревянной скульптурой изящной формы, пышно украшаются резьбой алтари. С конца XVII – начала XVIII века в дворцово-парковой архитектуре сказывается воздействие французского зодчества с сочетанием барочных и классицистических черт (Лазенки в Варшаве). В XIX веке в городах и сёлах жилые и хозяйственные постройки возводятся в стиле классицизма, парадность и размах хорошо видны в оформлении варшавских площадей. В начале ХХ века в моду входит стиль «модерн». Он проявляется не только в архитектуре, но и в живописи, скульптуре.

После образования буржуазного польского государства (1918) развитие искусства протекало противоречивым путём. Стремление к освоению новейших достижений европейской культуры, попытки создания современного национального стиля и поиски новых форм реализма сосуществовали с формальным экспериментаторством.

Поляки внесли большой вклад в развитие мирового искусства, естественных и гуманитарных наук. Многие из них получили всемирную известность: в музыке это Фредерик Шопен, Игнацы Падеревский, Кароль Шимановский, Ванда Ландовска, Артур Рубинштейн и современные композиторы Кшиштоф Пендерецкий и Витольд Лютославский; в литературе – Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий, Джозеф Конрад (Юзеф Теодор Конрад Коженёвский), Болеслав Прус, Станислав Выспянський, Ян Каспрович, Станислав Лем и лауреаты Нобелевской премии Веслава Шимборска, Чеслав Милош, Владислав Реймонт, Генрик Сенкевич; в науке – астроном Николай Коперник, логик Ян Лукасевич, Альфред Кожыбский (основатель общей семантики), экономисты Оскар Ланге и Михаил Калецкий, а также лауреат Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри. Польскими политическими деятелями, которые оказали влияние на ход европейской истории, были Болеслав I, Казимир Великий, Владислав Ягеллон, Ян Собеский, Адам Чарторыйский, Юзеф Пилсудский и Лех Валенса.

Примечания:

1. Грюнвальдская битва - 15 июля 1410, окружение и разгром

войск

немецкого Тевтонского ордена польско-литовско-русским войском под

командованием польского короля Владислава II Ягелло (Ягайло) около

селений Грюнвальде и Танненберг. Грюнвальдская битва положила предел

продвижению Тевтонского ордена на Восток.

2. В сейме было представлено мелкопоместное дворянство, в сенате –

высшее духовенство и аристократия.

3. Польское Rzecz Pospolita – «калька» латинского выражения Res

Publica, что буквально означает «общее дело». Со временем два слова

слились в одно – Rzeczpospolita со значением «республика». Это

обозначение сохраняется и в современном названии государства –

Rzeczpospolita Polska.

4. Крипта – (от греч. kryptē - крытый подземный ход, тайник). В

средневековой западноевропейской архитектуре - часовня под храмом

(обычно под алтарной частью), использовавшаяся как место для почётных

погребений.

Литература

Dobrowolski Т. Nowoczesne malarstwo polskie, t. 1-3, Wr. - Kr., 1957-64.

Walicki M. Malarstwo polskie. Gotyk. Renesans. Wczesny manieryzm,

Warsz., 1961.

Захватович Я. Польская архитектура, пер. с польск., Варшава, 1967.

Илинич Ю.В. Польша. Экономико-географическая характеристика. М., 1966

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения (Под. ред.

Браги-ной Л.М.). М., 1999.

История южных и западных славян, тт. 1–2. М., 1998

Кравчик Р. Распад и возрождение польской экономики. М., 1991

Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней. М., 1993

Мельников Г.П. Культура Польши X – начла XVII в. / История культур

славянских народов. В 3-х тт. Т.1: Древность и Средневековье. М., 2003.

С.362 – 402.

Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Районы России и других европейских стран в

переходный период. М., 1994

Очерки истории культуры славян. М., 1996

Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х годов. М.,

1997

Польская Народная Республика. М., 1984

Польша. Вопросы и ответы. Справочник. М., 1991

Республика Польша – опыт «шоковой терапии». М., 1990

Социально-экономическая география зарубежного мира. М., 1998

Как вы помните, в VI-VII вв. во время Великого переселения народов славянские племена расселились на территории Восточной Европы. Во второй половине X века польский князь Мешко I (960-992) подчинил себе племена, обосновавшиеся вдоль реки Вислы. Вместе с 3-тысячной дружиной он принял христианскую веру и этим очень укрепил свою власть. Он положил начало Польскому государству, с историей которого вы познакомитесь на сегодняшнем занятии.

Мешко I вел борьбу за объединение польских земель, заключил союз со Священной Римской империей против полабских славян, но временами поддерживал германских феодалов против императора. Объединение Польши завершилось в годы правления Болеслава I Храброго (992-1025). Ему удалось присоединить южные польские земли. В город Краков - крупный торговый центр на пути из Киева в Прагу - была перенесена столица Польши. Болеславу I на время удалось захватить Чехию с Прагой, но вскоре Чехия освободилась от его власти. Болеслав ходил походом на Киев, пытаясь посадить на престол своего зятя, но безуспешно. На западе он вел долгие войны со Священной Римской империей. Незадолго до смерти Болеслав был провозглашен королем Польши (рис. 1).

Рис. 1. Польша при Болеславе Храбром ()

В середине XI века Польша вступила в полосу феодальной раздробленности.

В XIII веке Польша переживала трудные времена. На ее территории существовали десятки мелких княжеств. Тевтонский орден к середине XIII века захватил всю Пруссию и Поморье. Великим бедствием для Польши было также татарское нашествие. В 1241 году монголо-татарское войско прошло через всю Польшу, превращая города и села в груды развалин. Монгольские набеги повторялись и в дальнейшем.

В XIII-XIV веках раздробленная Польша постепенно объединялась. Как и в других странах, в едином сильном государстве были заинтересованы рядовые польские горожане и крестьяне, более всех страдавшие от феодальных междоусобиц, рыцари-шляхтичи, а также польское духовенство, притесняемое немецким. Сильная королевская власть могла защитить их от крупных феодалов-магнатов. Магнаты не нуждались во власти короля: они сами могли защитить себя либо подавить любое выступление крестьян с помощью отрядов зависимой от них шляхты. Города во главе с немецкими патрициями также не поддерживали объединение страны. Многие большие города (Краков, Вроцлав, Щецин) входили в Ганзейский союз и были больше заинтересованы в торговле с другими странами, чем внутри страны.

Объединение Польши было ускорено необходимостью обороны от внешних врагов, особенно от Тевтонского ордена.

В конце XIII века объединение польских земель возглавил один из князей - энергичный Владислав I Локетек (рис. 2). Он вступил в борьбу с чешским королем, который на время объединил под своей властью чешские и польские земли. Против Владислава выступили немецкие рыцари и местные магнаты. Борьба была трудной: на несколько лет князю Владиславу пришлось даже покинуть страну. Но при поддержке шляхты ему удалось сломить сопротивление своих противников и почти полностью овладеть территорией Польши. В 1320 году Владислав Локетек был торжественно коронован. Но установить власть короля над всей Польшей не удалось. Магнаты сохранили свои владения, власть и влияние. Поэтому объединение не привело к полному слиянию отдельных земель: они сохранили свое устройство, свои органы управления.

Рис. 2. Владислав Локетек ()

Преемник Локетека Казимир III (1333-1370) (рис. 3) заключил мирный договор с Чехией: ее король отказался от претензий на польский престол, но сохранил за собой некоторые земли Польши. На время Польша прекратила войну с Тевтонским орденом. Многие польские феодалы пытались расширить свои владения за счет нынешних украинских, белорусских и российских земель. В середине XIV века польские феодалы захватили Галицию и часть Волыни. Поэтому они временно отказались от продолжения борьбы за полное освобождение коренных польских земель на западе и севере страны.

Рис. 3. Казимир III ()

Бездетный Казимир передал престол племяннику своему от сестры, Людовику, королю венгерскому; могущественная шляхта согласилась на эту передачу, потому что Людовик обещал не налагать податей без согласия народа. В годы правления Людовика власть польской шляхты заметно усилилась. Людовик завещал Польшу своей дочери Ядвиге, которая по условиям польско-литовской унии вышла замуж в 1385 году за Литовского князя Ягайло, который стал одновременно королем польским и великим князем литовским. Но объединения двух государств не произошло. Преимущества, которые получили поляки и католики в Литве, вызвали недовольство у православной части княжества. Борьбу за независимость Литвы возглавил Витовт. В 1392 году Витовт стал великим князем Литовского княжества, а Ягайло оставил за собой польскую корону.

Список литературы

- Агибалова Е.В., Г.М. Донской. История Средних веков. - М., 2012

- Атлас Средневековья: История. Традиции. - М., 2000

- Иллюстрированная всемирная история: с древнейших времен до XVII века. - М., 1999

- История Средних веков: кн. Для чтения/ Под ред. В.П. Будановой. - М., 1999

- Калашников В. Загадки истории: Средние века/ В. Калашников. - М., 2002

- Рассказы по истории Средних веков/ Под ред. А.А. Сванидзе. М., 1996

- Polska.ru ().

- Paredox.narod.ru ().

- Polska.ru ().

Домашнее задание

- Когда в истории Польши наступает период феодальной раздробленности?

- С какими внешними противниками приходилось бороться Польше в Средние века?

- С именами каких правителей связано объединение раздробленных польских земель?

- Как складывались отношения Польши с русскими княжествами?

Первые достоверные сведения о Польше относятся ко второй половине 10 в. Польша уже тогда была сравнительно большим государством, созданным династией Пястов путем объединения нескольких племенных княжеств. Первый исторически достоверный правитель Польши – Мешко I (правил в 960–992) из династии Пястов, владения которого – Великая Польша – находились между реками Одра и Висла. При правлении Мешко I, который боролся с германской экспансией на восток, поляки в 966 были обращены в христианство латинского обряда. В 988 Мешко присоединил к своему княжеству Силезию и Поморье, а в 990 – Моравию. Его старший сын Болеслав I Храбрый (годы правления 992–1025) стал одним из самых выдающихся правителей Польши. Он установил свою власть на территории от Одры и Нысы до Днепра и от Балтийского моря до Карпат. Укрепив самостоятельность Польши в войнах со Священной Римской империей, Болеслав принял титул короля (1025). После смерти Болеслава усилившаяся феодальная знать выступила против центральной власти, что привело к отделению от Польши Мазовии и Поморья.

Феодальная раздробленность

Болеслав III (годы правления 1102–1138) вернул Поморье, но после его смерти территория Польши была разделена между его сыновьями. Старший – Владислав II – получил власть над столицей Краковом, Великой Польшей и Поморьем. Во второй половине 12 в. Польша, как и ее соседи Германия и Киевская Русь, распалась. Распад привел к политическому хаосу; вассалы вскоре отказались признавать полновластие короля и с помощью церкви значительно ограничили его власть.

Тевтонские рыцари

В середине 13 в. монголо-татарское нашествие с востока опустошило бльшую часть Польши. Не менее опасными для страны были непрекращающиеся набеги язычников-литовцев и пруссов с севера. Чтобы защитить свои владения, князь Мазовии Конрад в 1226 пригласил в страну тевтонских рыцарей из военно-религиозного ордена крестоносцев. В течение непродолжительного времени тевтонские рыцари завоевали часть прибалтийских земель, которая позже стала называться Восточной Пруссией. Эту землю заселили немецкие колонисты. В 1308 государство, созданное тевтонскими рыцарями, отрезало Польше выход к Балтийскому морю.

Упадок центральной власти

В результате раздробленности Польши стала возрастать зависимость государства от высшей аристократии и мелкопоместного дворянства, в чьей поддержке оно нуждалось для защиты от внешних врагов. Истребление населения монголо-татарами и литовскими племенами привело к притоку на польские земли немецких поселенцев, которые либо сами создавали города, управлявшиеся по законам Магдебургского права, либо получали земли как свободные крестьяне. В отличие от них польские крестьяне, подобно крестьянам почти всей Европы того времени, стали постепенно попадать в крепостную зависимость.

Воссоединение большей части Польши осуществил Владислав Локеток (Ладислав Короткий) из Куявии – княжества в северо-центральной части страны. В 1320 он был коронован как Владислав I. Однако национальное возрождение в большей степени связано с успешным правлением его сына, Казимира III Великого (годы правления 1333–1370). Казимир укрепил королевскую власть, реформировал управление, юридическую и денежную системы по западному образцу, обнародовал свод законов, получивший наименование «Вислицкие статуты» (1347), облегчил положение крестьян и разрешил поселиться в Польше евреям – жертвам религиозного преследования в Западной Европе. Ему не удалось вернуть выход к Балтийскому морю; он также потерял Силезию (отошедшую к Чехии), но захватил на востоке Галицию, Волынь и Подолье. В 1364 Казимир основал в Кракове первый польский университет – один из старейших в Европе. Не имея сына, Казимир завещал королевство своему племяннику Людовику I Великому (Людовику Венгерскому), в то время одному из самых влиятельных монархов Европы. При Людовике (годы правления 1370–1382) польские дворяне (шляхта) получили т.н. Кошицкий привилей (1374), согласно которому они освобождались почти от всех податей, получив право не платить налоги выше определенной суммы. Взамен дворяне обещали передать престол одной из дочерей короля Людовика.

Династия Ягеллонов

После смерти Людовика поляки обратились к его младшей дочери Ядвиге с просьбой стать их королевой. Ядвига вышла замуж за Ягелло (Йогайла, или Ягайло), великого князя Литовского, который правил в Польше под именем Владислава II (годы правления 1386–1434). Владислав II принял христианство сам и обратил в него литовский народ, основав одну из могущественных династий в Европе. Обширные территории Польши и Литвы были объединены в мощный государственный союз. Литва стала последним языческим народом в Европе, принявшим христианство, поэтому пребывание здесь тевтонского ордена крестоносцев теряло свой смысл. Однако крестоносцы уходить уже не собирались. В 1410 поляки и литовцы нанесли поражение Тевтонскому ордену в битве при Грюнвальде. В 1413 они утвердили польско-литовскую унию в Городло, и в Литве появились общественные институты польского образца. Казимир IV (годы правления 1447–1492) пытался ограничить власть дворян и церкви, но был вынужден подтвердить их привилегии и права сейма, в который входили высшее духовенство, аристократия и мелкопоместное дворянство. В 1454 он даровал дворянам Нешавские статуты, аналогичные английской Хартии вольностей. Тринадцатилетняя война с Тевтонским орденом (1454–1466) закончилась победой Польши, и по договору в Торуни 19 октября 1466 Польше были возвращены Поморье и Гданьск. Орден признал себя вассалом Польши.

Золотой век Польши

16 в. стал золотым веком польской истории. В это время Польша была одной из крупнейших стран Европы, она преобладала в Восточной Европе, а ее культура достигла расцвета. Однако возникновение централизованного Русского государства, которое претендовало на земли бывшей Киевской Руси, объединение и усиление Бранденбурга и Пруссии на западе и севере и угрозы воинственной Османской империи на юге представляли большую опасность для страны. В 1505 в Радоме король Александр (годы правления 1501–1506) вынужден был принять конституцию «ничего нового» (лат. nihil novi), в соответствии с которой парламент получил право равного голоса с монархом при принятии государственных решений и право вето на все вопросы, касавшиеся дворянства. Парламент по этой конституции состоял из двух палат – сейма, в котором было представлено мелкопоместное дворянство, и сената, представлявшего высшую аристократию и высшее духовенство. Протяженные и открытые границы Польши, а также частые войны вынуждали иметь мощную обученную армию для того, чтобы обеспечивать безопасность королевства. Монархи испытывали недостаток средств, необходимых для содержания такой армии. Поэтому они вынуждены были получать санкцию парламента на любые крупные расходы. Аристократия (можновладство) и мелкопоместное дворянство (шляхта) требовали привилегий за свою лояльность. В результате в Польше сформировался строй «мелкопоместной дворянской демократии», с постепенным расширением влияния самых богатых и могущественных магнатов.

Речь Посполита

В 1525 Альбрехт Бранденбургский, великий магистр тевтонских рыцарей, принял лютеранство, и польский король Сигизмунд I (годы правления 1506–1548) позволил ему преобразовать владения Тевтонского ордена в наследственное герцогство Пруссия под польским сюзеренитетом. В период правления Сигизмунда II Августа (1548–1572), последнего короля из династии Ягеллонов, Польша достигла наибольшего могущества. Краков стал одним из самых крупных европейских центров гуманитарных наук, архитектуры и искусства Возрождения, польской поэзии и прозы, а в течение ряда лет – центром реформации. В 1561 Польша присоединила Ливонию, а 1 июля 1569, в разгар Ливонской войны с Россией, личная королевская польско-литовская уния была заменена Люблинской унией. Единое польско-литовское государство стало называться Речью Посполитой (польск. «общее дело»). С этого времени один и тот же король должен был избираться аристократией в Литве и Польше; действовали один парламент (сейм) и общие законы; в обращение вводились общие деньги; в обеих частях страны стала общепринятой религиозная терпимость. Последний вопрос имел особое значение, так как значительные территории, завоеванные в прошлом литовскими князьями, были населены православными христианами.

Выборные короли: упадок польского государства.

После смерти бездетного Сигизмунда II центральная власть в огромном польско-литовском государстве стала ослабевать. На бурном заседании сейма был избран новый король Генрих (Генрик) Валуа (годы правления 1573–1574; позже он стал Генрихом III Французским). При этом его заставили принять принцип «вольной элекции» (выборов короля шляхтой), а также «пакт согласия», которым должен был присягать каждый новый монарх. Право короля выбирать своего наследника передавалось сейму. Королю также запрещалось объявлять войну или увеличивать налоги без согласия парламента. Ему следовало быть нейтральным в религиозных вопросах, он должен был жениться по рекомендации сената. Совет, состоявший из 16 назначенных сеймом сенаторов, постоянно давал ему рекомендации. Если король не исполнял какой-либо из артикулов, народ мог отказать ему в повиновении. Таким образом, Генриковы артикулы изменили статус государства – от ограниченной монархии Польша перешла к аристократической парламентской республике; глава исполнительной власти, избиравшийся пожизненно, не обладал достаточными для управления государством полномочиями.

Стефан Баторий (годы правления 1575–1586). Ослабление верховной власти в Польше, имевшей протяженные и плохо защищенные границы, но агрессивных соседей, власть которых базировалась на централизации и военной силе, во многом предопределила будущий крах польского государства. Генрих Валуа правил только 13 месяцев, а затем уехал во Францию, где получил трон, освободившийся после смерти его брата Карла IX. Сенат и сейм не смогли договориться о кандидатуре следующего короля, и шляхта избрала, наконец, королем князя Трансильвании Стефана Батория (годы правления 1575–1586), отдав ему в жены принцессу из династии Ягеллонов. Баторий укрепил польскую власть над Гданьском, вытеснил Ивана Грозного из Прибалтики и вернул Ливонию. Внутри страны он добился лояльности и помощи в борьбе против Османской империи со стороны казаков – беглых крепостных, которые организовали военную республику на обширных равнинах Украйны – своего рода «пограничную полосу», протянувшуюся от юго-востока Польши к Черному морю вдоль Днепра. Баторий дал привилегии евреям, которым было разрешено иметь собственный парламент. Он реформировал судебную систему, а в 1579 основал университет в Вильне (Вильнюсе), который стал форпостом католицизма и европейской культуры на востоке.

Сигизмунд III Ваза. Ревностный католик, Сигизмунд III Ваза (годы правления 1587–1632), сын Юхана III Шведского и Екатерины, дочери Сигизмунда I, решил создать для борьбы с Россией польско-шведскую коалицию и вернуть Швецию в лоно католицизма. В 1592 он стал шведским королем.