Настоятель храма святых Космы и Дамиана в Шубине протоиерей Александр Борисов имеет немало острых моментов в биографии. В советские годы он едва не угодил за решетку за «диссидентство». В начале 90-х активно агитировал против ГКЧП. Позже написал книгу «Побелевшие нивы» о наболевших внутрицерковных проблемах, которая вызвала горячие споры. При этом, интеллигентный и спокойный отец Александр абсолютно лишен какой-либо героической позы. Вот что он рассказал о важнейших моментах своей жизни.

Как влюбленному открылся Бог

Протоиерей Александр Борисов

Родился я в 1939 году в Москве. Мама преподавала в школе рисование, с отцом они разошлись перед войной. Учился в одном классе с Павлом Менем – младшим братом (мы очень дружны с Павлом до сих пор). Стал вхож в их семью, там впервые увидел иконы, листал Библию с рисунками Гюстава Доре. Но тогда мир веры был для меня чужим. Я относился к нему с уважением, но не стремился в него войти. У меня был свой мир: более всего я увлекался биологией.

В 17 лет зашли как-то с приятелем в церковь Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. Шла служба, мы застыли в притворе, и вдруг какая-то бабушка стала нас ругать: «Чего стоите? Соглядатаи!» Пришлось уйти. Через тридцать пять лет, когда я был уже настоятелем храма в Шубине, выяснилось, что наша храмовая икона святых Космы и Дамиана хранилась именно в той церкви в Брюсовом переулке. Нам ее вернули.

После школы работал слесарем, зарабатывал стаж, чтобы поступить в вуз. Влюбился. Девушка жила в Подмосковье. Как-то летом я ее проводил и, стоя на платформе, ожидал электричку. Был прекрасный летний закат. Внезапно я ощутил, что за всем, что меня окружает, – Бог. «А если так, – подумалось мне, – значит, правы верующие». Побежал к другу Павлу, попросил у него Евангелие – прочитать. Стал учить молитвы, готовиться к крещению. Помогала мне Елена Семеновна Мень, мама Павла и Александра. Она стала моей крестной.

Накануне крещения в душе поднялась буря сомнений. Молился, как мог. Крестил меня в Ризоположенском храме на Донской отец Николай Голубцов, который за полтора года до этого крестил здесь дочь Сталина Светлану Аллилуеву. Он же стал моим первым духовным наставником.

Любимая девушка отнеслась к моей вере с недоумением. И между нами быстро возникло охлаждение.

…Я понимал, что веру не надо афишировать, лучше по возможности скрывать. Помню, в 1959 году в , днем, мы шли в храм «Всех скорбящих радость» на Ордынке. Было 1-е мая. Навстречу нам двигались тысячи людей – советские трудящиеся после демонстрации шли по Ордынке с Красной площади. А мы – в противоположном направлении, на службу «Вынос Плащаницы». Тогда возникло четкое ощущение, что мы идем против течения.

Как четыре дня не спал

В 1972 году у меня появилось чувство, что я живу слишком благополучно. Кандидат наук, работаю в академическом институте, впереди преподавание, защита докторской… Мне хотелось принести пользу в сфере, более важной для моей страны – в сфере ее духовного состояния. Хотя я очень любил и ценил свою работу. «В конце концов, наука без меня не пропадет, – рассудил я, –а вот Церковь – именно та часть нашей жизни, от которой зависит всё остальное». В итоге решил стать священнослужителем.

Тут, конечно, был риск. Советовался с женой, она верующая, меня поддержала. Наши дочки тогда учились в первом классе. А вот мой духовник отец Александр Мень почти год меня отговаривал. На мои просьбы отвечал: «Христиане нужны и в науке». И все-таки я убедил его.

Поступил в 4-й класс духовной семинарии. По воскресеньям прислуживал в алтаре у о. Владимира Рожкова в храме пророка Илии в Черкизово, а потом заочно учился в Духовной Академии. Диаконское рукоположение в 1973 году прошло сложно. Ректор семинарии владыка Владимир (Сабодан) сказал, что в отношении меня «есть большое сопротивление». Видимо, каждое рукоположение согласовывалось с представителем Совета по делам религии.

И все-таки я стал диаконом. Потрясающее событие! Помню, после рукоположения я четыре дня почти не спал и чувствовал себя прекрасно – такой был подъем.

Как скромные голосовые данные не помешали диаконскому служению

Вербовать меня стали еще в семинарии. Позвонил человек, назначил встречу в вестибюле гостиницы «Москва». Сказал: «В руках у меня будет газета «Правда». Три дня подряд меня вызывали, всячески пытались уломать. «Вы близки с отцом Александром Менем, вокруг него много молодежи, есть антисоветские настроения, нужно, чтобы вы нам рассказывали». Я отказался. Меня даже пробовали стыдить: «Вы же советский человек!» Напоследок предупредили: «Раз так – вам придется трудно!»

В тот момент не думал, что это всерьез. Надеялся через год-другой стать священником. Потом каждый год подавал прошение Патриарху, но деликатно отказывал: священнических вакансий пока нет, послужите диаконом. Писал Патриарху, что у меня очень скромные голосовые данные для диаконского служения. Он деликатно отвечал: размеры храма, где вы служите, тоже скромные… И так на протяжении шестнадцати лет.

…Работы хватало. У отца Александра Меня было много духовных чад, и он стал объединять их в небольшие группы. Раз в неделю по 10-15 человек собирались у кого-нибудь на квартире, общались, читали Евангелие, устраивали вечера, постановки на Рождество. Без афиширования. У меня было две-три группы в разных концах Москвы. Плюс самиздат. Перепечатывали Библию, комментарии, тексты Святых Отцов. Нужно было найти машинистку, копирку, бумагу, переплести. Когда появился ксерокс – стали ксерокопировать…

Контакты с властью у меня были в виде обысков два раза. Первый – в 1974 году. Тогда из Бельгии с группой туристов в Москву приехал мой знакомый, католический священник, служивший по восточному обряду. Он очень любил Россию и знал русский язык.

Иностранцы имели право провезти через советскую таможню одну книгу Нового Завета под предлогом изучения русского языка. И вот каждый участник той группы проходил с одной книгой. В итоге мой знакомый смог привезти 40 одинаковых Евангелий. В гостинице он их собрал и привез ко мне. Видимо, кто-то увидел и донес. Ко мне пришли с обыском в тот же день, через несколько часов. Это были сотрудники милиции и прокуратуры. «У нас есть сведения, что вам доставлена антисоветская литература…» Забрали Евангелие, пишущую машинку, и другие изданные за рубежом книги.

Потом вызвали меня на Лубянку. Говорят: «У вас раньше были контакты с нашими работниками, вы достигли взаимопонимания…» Отвечаю: «Ну, если вы считаете мой отказ сотрудничать взаимопониманием, то – да, достигли».

Второй раз явились в 1983 году, при Андропове. Пришли ранним утром, часов в семь. Звонок в дверь: «Телеграмма!». Открываю: милиция, понятые… Позже в разговоре меня спросили: «Вы что, нам не верите?!» – «А как верить, если вы меня обманули с первой же фразы?» – «Это не обман! – сказали мне. – Это – приём!» Нашли блокнот, в который мы с женой записывали, что кому давали читать. К счастью, все наши друзья повели себя правильно: сказали, что никаких книг у нас не брали. После этого они давали подписку о неразглашении и тут же звонили мне.

Реальная угроза, конечно, была. Одной моей прихожанке в КГБ заявили: «Если ваш Борисов хочет стать национальным героем, мы ему это устроим!» Больше всего на меня разозлились, когда я отказался указывать, где записи в блокноте сделаны моей рукой, а где рукой жены. «Сможете различить почерк?» – «Смогу». – «Тогда поставьте крестик напротив ваших записей». Я взял блокнот, подумал и сказал: «Не буду». – «Как?!» – «Передумал». Следователь взвился: «Вы обещали! Не держите слово! Так не по-мужски!» Сейчас это звучит забавно, а тогда было не до веселья. Разговор происходил на Лубянке, и за отказом могли последовать действия. Но все закончилось мирно: меня заставили написать «объяснительную» и отпустили.

Протоиерей Александр Борисов служит панихиду по бездомным. Фото: Сергей Бессмертный

Всё к лучшему

В 1978 году я закончил Духовную Академию, стал кандидатом богословия. Надеялся, что после этого меня рукоположат в сан священника, но ждать пришлось до 1989 года.

Временами в душе появлялась горечь. Но сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что это было правильно. Бог дал мне возможность больше участвовать в воспитании детей (был бы батюшкой – меня бы вообще дома не видели) и просто повзрослеть. Совершенно не жалею, что принял священнический сан в 50 лет, а не раньше. Молодой иерей – это порой множество искушений, преувеличенное представление о себе, о своих возможностях. Может, у других это и не так, а у меня могло возникнуть. Поэтому я благодарен Богу, что все сложилось так, как сложилось.

Семь фактов об о. Александре Борисове

- В 30 лет стал кандидатом биологических наук. Оппонентом на защите его диссертации был выдающийся генетик Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.

- В 70-е годы научился переплетать книги. Десятки книг «самиздата» (в основном комментарии к Библии) до сих пор хранит в своей домашней библиотеке.

- 19 августа 1991 года стал автором воззвания Моссовета к войскам, вошедшим в столицу по приказу ГКЧП. Сам 20 августа ездил к солдатам и раздавал им эти воззвания и Евангелия (раздали 2000 экз.).

- Его дочери-близнецы – врачи-хирурги, работали в Африке, сейчас живут во Франции, сохраняя российское гражданство и православную веру.

- Не ходит в театр, не смотрит телевизор, не увлекается рыбалкой и спортом (ограничивается гимнастикой с гантелями дома), все свободное время посвящает книгам.

- В 1991 году был избран президентом Российского Библейского общества.

- Не имеет ни дачи, ни автомобиля. Несколько лет назад ездил в храм и на требы на «Москвиче», но отказался из-за пробок и теперь ездит на метро.

В сокращении интервью было опубликовано в московской православной газете «Крестовский мост» . Распространяется «Крестовский мост» по храмам и социальным учреждениям столицы бесплатно.

22 января, в день памяти известного миссионера и выдающегося проповедника протоиерея Александра Меня, отец Александр Борисов поделился личными воспоминаниями о своем духовном наставнике.

Как сталинские репрессии подтолкнули к священству? Почему, живя «под колпаком» у спецслужб он ощущал внутреннюю свободу и не боялся ареста? Каким было советское православное подполье? Почему в советское время церковная община была сенсационным открытием? Как утолить духовную жажду? Об этом и многом другом рассказывает настоятель храма святых Космы и Дамиана в Шубине протоиерей Александр Борисов - советский учёный-биолог, публицист и общественный деятель, друг семьи известного проповедника протоиерея Александра Меня.

От увлечения биологией до первого знакомства с Библией

С будущим протоиереем Александром Менем я был знаком с детства, поскольку мы учились в одной школе в Стремянном переулке (ныне Московская вальдорфская школа № 1060), а с его братом Павлом, с которым мы дружим уже на протяжении 68 лет, все десять школьных лет учились в одном классе. Еще в то время я выбрал его и его семью для общения и дружбы. Конечно, Алик - мы тогда так звали будущего отца Александра - был на 4 года старше, а в школьное время эта разница была довольно серьезной. Поэтому осознанно я стал его воспринимать лишь класса с седьмого. Помню, что он был замечательным красивым юношей, который прекрасно рисовал, был остроумным и веселым.

У нас тогда были схожие интересы - он, как и я, тоже увлекался биологией. Но так сложилось, что мы были в разных кружках: он - в организации под названием ВООП (Всероссийское общество охраны природы), которым руководил талантливый педагог Петр Петрович Смолин, а я - в КЮБЗе (Клуб юных биологов зоопарка). Отмечу, что все поколение биологов 60-х годов и до настоящего времени были либо в КЮБЗе, либо в ВООПе. Это были замечательные организации: одна при зоопарке, другая - при Зоологическом музее МГУ. У них постоянно были встречи, выезды, доклады. В то время я брал у Алика книги по биологии, мы беседовали о прочитанном.

Я довольно часто бывал дома у его семьи. Помню, у них было много интересных книг. В частности, Библия с замечательными иллюстрациями Гюстава Доре. Кстати, это было моим первым тогда знакомством со Священным Писанием. Икон в их доме тоже было много, правда, они хранились в специальном ящичке, который был почти всегда закрыт на случай, если соседи зайдут. Это была очень интеллигентная и благочестивая семья: отец работал инженером на текстильной фабрике по украшению тканей, мама имела филологическое образование, но работала чертежником.

Помимо их дома, я часто гостил и у них на даче, особенно летом. У них была такая дача, которую начали строить до войны и заканчивали еще в течение 10 лет после Великой Победы. По современным меркам она может показаться очень скромной и даже бедной. Но тогда ее несомненным достоинством было место расположения - станция «Отдых», замечательная местность по тем временам. Там мы отдыхали, катались на велосипедах, гуляли и просто общались на разные темы. Потом наши интересы начали сближаться.

О своем духовном прозрении

Однажды, когда мне было 19 лет, я попросил Павла Меня рассказать мне про «их веру». Потому что до этого я знал, что их семья верующая, но считал, что это их личное дело, которое меня не касается. У нас было множество общих интересов и помимо этого: каток, велосипед, биология, дача и т. д. А тут я уже понял, что если Бог есть - а я почувствовал, что Он действительно есть! - тогда все, что делает эта семья - правильно. Был уверен, что выбирать разные духовные пути, религии не надо. Коль скоро я родился в России, то, значит, Бог хочет, чтобы я стал православным христианином. Ведь если бы он хотел, чтобы я стал буддистом, то я бы в Индии родился. Такие были у меня тогда соображения наивные, детские, но вполне обоснованные.

С этого времени у нас началось более близкое знакомство. И если мое прозрение произошло в начале июня 1958 г., и уже в конце июля я принял Таинство Крещения, к которому меня готовила Елена Семеновна, мать Павла и Александра - замечательная женщина очень горячей веры. А крестил меня в Ризоположенском храме на Донской отец Николай Голубцов, который за год до этого крестил здесь дочь Сталина Светлану Аллилуеву. Он же стал моим первым духовным наставником. Сейчас, оглядываясь на свою жизнь, могу сказать, что Крещение было довольно радикальным событием в моей жизни.

Алика отчислили за веру в Бога

С того времени я стал чаще ездить к отцу Александру, уже ставшему диаконом. Замечу, что его служение стало возможным, благодаря отчислению с последнего курса Пушно-мехового института. Алику тогда фактически не дали сдать госэкзамены, выгнав якобы за прогулы, хотя основная причина - узнали, что он верующий. Но все к лучшему, потому что после ему не пришлось в обязательном порядке отрабатывать три года по специальности после вуза, как это тогда полагалось. Получается, его отпустили в свободное плавание. И вот отец Николай Голубцов организовал ему встречу с одним из московских архиереев, который вскоре рукоположил его в диаконы. И вот в том же 1958 году началось его служение Русской Православной Церкви.

Кстати, как раз в то время он уже написал книгу «Сын Человеческий» о Евангелии тиражом всего в 6 экземпляров - столько можно было напечатать на пишущей машинке. Там были иллюстрации, которые он вырезал из журналов. Помню, тогда началась очень решительная антирелигиозная пропаганда, которую я, правда, не очень замечал, а вот на церковнослужителях это чувствовалось, потому что многие храмы закрывались под разными предлогами. Например, в Москве на Преображенке был закрыт храм под предлогом строительства метро. По всей России были закрыты сотни храмов, если не тысячи.

О том, как однажды отец Александр был карикатуристом

Помню, когда я еще учился в Плехановском институте, то состоял в редакции институтской многотиражки, а отец Александр тогда рисовал карикатуры для нее. Там, конечно, не знали, кто именно их делал. Я просто приносил и говорил: «Это рисунки моего знакомого». Запомнился один забавный стишок с его шутливой иллюстрацией. Представьте: столовая, много народа, все проталкиваются, пытаясь взять себе еду, а тут человек лезет по головам с пирожком. И внизу моя подпись: «Если сила, парень, есть - приходи в буфет поесть!». (Смеется) Когда Александр Мень учился в Пушно-меховом Институте, он также всегда принимал самое активное участие, именно как карикатурист и оформитель во всех институтских стенгазетах. Сохранились и фотографии его карикатур.

Как сталинские репрессии подтолкнули его к священству

Для семьи Мень репрессии были реальностью, поэтому Алик понимал, кто их виновник и инициатор. В 1947 г., в дни празднования 800-летия Москвы, над центром города на аэростатах висел гигантский портрет Сталина, освещенный прожекторами, так что он был виден отовсюду. Алик уже тогда понимал, что это - служение идолу, которому уже были принесены миллионы человеческих жертв. Были они и в семье Алика: брат отца был репрессирован еще в 30-е годы, многие знакомые священники и верующие люди сидели в тюрьмах.

Помню, Павел, когда мы учились в 3–4 классе, ездил из Мытищ отправлять кому-то продуктовые посылки, потому что из Москвы этого делать было нельзя, а из области - можно. Для меня оставалось загадкой: куда и для чего он это делает? Я лишь знал, что мама, Елена Семеновна Мень, за это его поощряла некоторой суммой денег, которой вполне хватало, например, на совместный поход в кино. Лишь со временем я узнал, что он отправлял продукты верующим, которые находились в лагерях и тюрьмах.

И вот в противовес всему этому злу Алик тогда и решил стать . Он вспоминал в своих книгах, как однажды в юности его спросили, кем он хотел стать в будущем. Он называл разные профессии: зоологом, писателем, художником, историком и лишь в самом конце - священником. Можно сказать, что все это исполнилось: он замечательно рисовал и обладал прекрасным художественным вкусом, имел слух и красивый голос. Какую бы специальность из всех вышеперечисленных он ни избрал он, несомненно, был бы там весьма успешен. Но он избрал служение Богу.

Церковные общины были сенсационным открытием

Расскажите пожалуйста, что за община вокруг него сложилась? Есть клише, что он был пастырем только для «дикого племени интеллигенции», но ведь это не так: были же и совсем простые прихожане, и пресловутые бабушки?

Простые люди, конечно были, хотя они не очень склонны к созданию таких общин. Ведь это требует дополнительных усилий. В советское время это было просто невозможно - преподавание любой религии было уголовно наказуемым. Поэтому в церковную общину должны были входить люди, которые имели особый склад характера, определенный культурный уровень и, конечно, интерес к вере. То есть по большей части это - представители интеллигенции.

Я не знаю точно, есть ли сейчас при современных храмах общины, в которые входили бы простые рабочие люди, помимо интеллигенции. Что касается нашего прихода, то у нас достаточно большая община, но храм св. Космы и Дамиана в Шубине находится в центральной части столицы, где очень мало местных жителей, в основном люди целенаправленно приезжают сюда с разных концов Москвы. Впрочем, у нас немало людей, занимающихся производственными профессиями: машинист электровоза, установщик дверей, социальные работники и др. Так что вопрос о церковной общине - один из самых серьезных и важных.

Считаю, что люди действительно должны участвовать не только в соборной молитве, но и общаться на встречах вне богослужений. Советская власть этому всячески препятствовала, потому что тогда дозволялось только исполнение обрядов, для «удовлетворения религиозных потребностей», так сказать. Но для интеллигенции было характерно стремление познать глубже тот предмет, которому она уделяет внимание. Поэтому, естественно, вокруг деятельного священника, которому есть, что рассказать, собирался круг людей, которые не только с интересом его слушают, но и увлеченно общаются между собой.

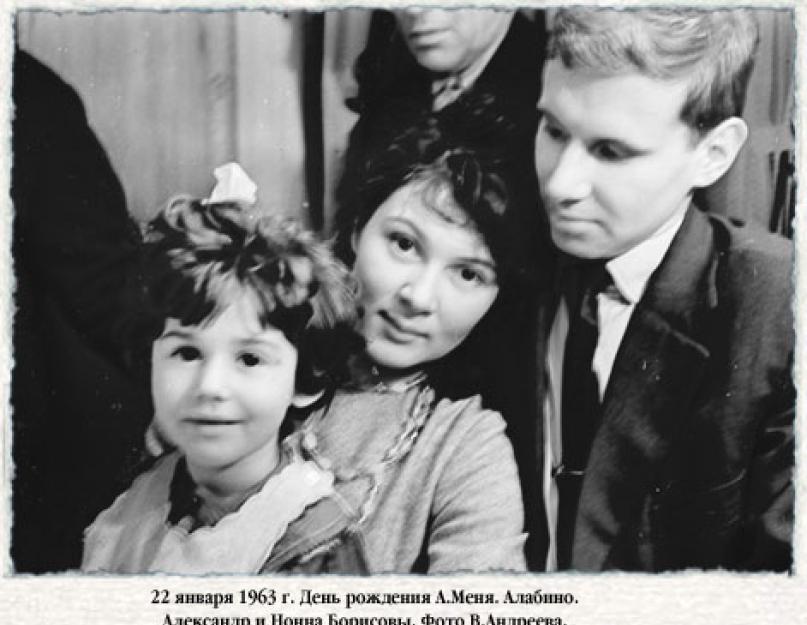

Можно сказать, что с первых месяцев служения отца Александра такой круг постепенно создавался сначала в селе Акулово (сейчас - ст. Отрадное Белорусской ж.д.), где он служил диаконом, потом - в Алабино (Киевская ж.д.). Первоначально людей было немного, но потом, в начале 60-х, появилась идея просто собираться дома и вместе читать Евангелие. Тогда это было каким-то сенсационным открытием. Такие мероприятия носили конспиративный характер: если приходилось говорить об этом по телефону, то, конечно, все говорили Эзоповым языком, потому что некоторые слова, например, Евангелие, группа, семинар нельзя было вообще произносить.

Зачастую такие встречи совмещались с празднованием каких-то праздников. Кстати, тогда отец Александр свои первые книги начал писать именно для круга тех людей, которые приходили на встречи и могли подробнее узнавать о Евангелии. Его главным, новаторским методом пастырства была ориентация не только на Богослужение, но и на Священное Писание как на откровение, которое Господь дает людям, чтобы они знали о Боге, о мире и о себе. А Богослужение в Церкви - это верхушка айсберга, где мы встречаемся со Христом. Но делаем это не просто так, не потому только, что сдаем экзамены в институте или муж запил и т. д., а именно из любви к Богу и ради осмысления всей своей жизни.

Сейчас люди не ценят ту религиозную свободу, которой они обладают

Чувствовалась ли в нем связь с православным подпольем 30-х годов, это его «духовное родство» с мамой, с теткой и их наставниками? Рассказывал ли отец Александр об этом?

Он и вышел из этого православного подполья или, как его тогда еще называли, «катакомбной церкви» - достаточно живой, глубокой, серьезной. И его тетушка - двоюродная сестра матери, принявшая Крещение примерно год спустя после Елены Семеновны, но ставшая на путь христианской веры еще раньше Елены Семеновны, как раз и написала интересную книгу «Катакомбы ХХ века». Отец Александр и крещение принял в одной из таких церковных общин, как они тогда назывались, «непоминающие», то есть за Богослужением на Великом входе и на всех молитвословиях не поминали - тогда он был митрополитом, патриаршим местоблюстителем. «Непоминающие» считали, что он пошел на неприемлемые компромиссы с безбожной властью.

В православном подполье были люди, которые рисковали своей свободой, а часто - и жизнью. Действительно, многие священники этих подпольных общин были арестованы и получили сроки. Правда, во время войны уже не так жестоко расправлялись, как в 1937–38 годах, и высшая мера применялась реже. В 1945 году, после избрания те люди, которые руководили духовно даже из мест лишения свободы такими подпольными общинами, писали своим духовным чадам о том, что избрание Патриарха Алексия I следует признать каноническим, выйти из подполья и ходить в патриаршие церкви. Они так и сделали, после чего их церковная жизнь продолжалась в рамках официальной Церкви.

Где дух Господень - там свобода

Чем это было для вас - советских мальчиков? Какой-то легендой, или все-таки чем-то осязаемым? Сейчас, когда опубликовано столько материалов - и книг, и мемуаров, и писем, и архивных дел, когда есть интернет, мы с трудом представляем себе, до какой степени можно было вообще ничего не знать об этих людях, живя рядом с последними из них….

В 30-е - 40-е годы все равно оставались небольшие группы верующих, в основном интеллигенции, но не только, которые знали друг друга, изредка встречались, устраивали даже Рождественские ёлки для детей и внуков, передавали интересующимся знакомым и знакомым знакомых Священное Писание, чудом сохранившуюся духовную литературу. Конечно, все это делалось очень осторожно, в обстановке сугубой конспирации. Конечно, Елена Семеновна и ее сестра, Вера Яковлевна, были своими в этих кругах, и Алик получал много духовных книг именно от их друзей и знакомых.

Одним из наиболее деятельных просветителей, которого многие знали, был Николай Евграфович Пестов. Ученый, химик, живший неподалеку от Елоховского собора, один из редких тогда людей, имевший небольшую, но отдельную квартиру. У него была хорошая духовная библиотека, и он многим доверенным людям давал свои книги на прочтение. При этом он всегда принимал людей по одному и никогда никого друг с другом не знакомил - конспирация!

Ведь тогда Евангелие было сложно достать. Некоторые люди даже переписывали его. Некоторые доставали у баптистов, у которых были какие-то свои каналы, по которым они иногда получали Священное Писание. Но пойти и свободно купить в магазине, как сейчас, было просто невозможно даже себе представить. Тем более что в начале 60-х годов, когда у власти был Хрущев, вся пресса была наполнена атеистической пропагандой.

В те годы даже специально выискивали людей, у которых могло быть какое-то темное пятно в биографии, их принуждали отказываться от веры, об этом публиковали унизительные материалы. На моей памяти было несколько таких случаев, когда людям приходилось это делать, но я не знаю, насколько их поступки был искренними. Но в целом это было для людей катастрофой - отказ от веры, да еще публичный, с соответствующими статьями в прессе! При этом нельзя сказать, что были гонения страшные, но давление оказывалось и препятствия, в частности, на работе, чинились.

Мы же с вами знаем, что какие-то определенные посты могли занимать только члены партии, а совмещать это с верой в Бога мало кому удавалось. Хотя некоторые даже партийные работники тайно детей все-таки крестили. Но сейчас сложно судить, делалось ли это из соображений религиозных или скорее суеверных. В общем, жизнь тогда была далека от того, что мы имеем сейчас. Поэтому надо с горечью признать, что сейчас люди не ценят ту религиозную свободу, которой они обладают. Уже 25 лет Евангелие продается совершенно свободно. Однако, на мой взгляд, целиком читали Евангелие едва ли больше 5% нашего населения. А ведь эта книга - основа нашей культуры и вообще всей европейской цивилизации.

В книгах, статьях и по фотографиям отец Александр производит впечатление свободного человека. При этом мы знаем, что в начале 80-х община пережила тяжелый кризис, связанный с давлением КГБ. Вообще он всю жизнь жил «под колпаком» и спецслужб, и ситуации несвободной церкви. Как он это переживал? Эти ограничения, опасности, предательства, осведомители в ближнем круге… Ведь он одно время был всерьез готов к аресту.

Внутренняя свобода происходит от глубокой веры человека и знания Христа. Когда человек знает эту радость жизни со Христом, когда вера для него - не просто посещение храма время от времени, а центр и смысл всей его жизни, то тогда он может ощущать себя человеком свободным. Он сделал свой выбор для понимания себя, цели своей жизни, отношений с людьми и с Богом.

Именно такой выбор и делает человека внутренне свободным, он ничем не скован. Где дух Господень - там свобода. Еще преподобный Серафим Саровский говорил, что цель христианской жизни - стяжание Духа Святого. Когда человек его стяжает, он получает внутреннюю свободу. Но при этом он понимает, что он живет в реальном мире, где он может быть призван к ответственности и даже арестован, поэтому нужно быть осторожным и лишний раз не компрометировать себя.

Каждое время требует своего языка

Сегодня нередко перечисляют через запятую имена Меня, митрополита Антония Сурожского и отца Александра Шмемана. Действительно ли отца Александра что-то роднит с людьми, выросшими и ставшими священниками в эмиграции? Почему сейчас они встали в один ряд?

Их ставят по тому духовному уровню, который каждый из них в этой жизни достиг, на какую ступень поднялся. Они действительно были замечательными проповедниками. Они были способны открывать другим людям внутренний смысл Священного Писания и христианской жизни, не углубляясь при этом в конфессиональные различия, в обличения. Это то, что один из замечательных христианских писателей назвал просто христианством. Потому что когда христианство возникло в I веке с Воскресением Иисуса Христа и победой над смертью, тогда еще не было никаких протестантов или католиков - были только ученики Христа, которые некоторое время спустя стали называться христианами.

Это говорит о том, что за этим стоит две серьезные потребности нашего общества: множество непреодолимых жизненных трудностей, и отсюда горячая надежда на помощь Божию, и духовная жажда, пусть и в таком, не всем понятном проявлении, нередко вызывающем осуждение. Тем не менее, это говорит об огромной духовной жажде людей, нуждающихся в духовной поддержке и укреплении. Как говорится в Евангелии: посмотрите на нивы, они побелели и готовы к жатве. Молитесь, чтобы Господь послал деятелей на жатву Свою.

Было много споров по поводу подлинности этой святыни. Насколько православному человеку важно знать, настоящая она или нет? Или, как говорится в Евангелии от Матфея: «по вере вашей да будет вам»…

Конечно, и это тоже так. Я думаю, что здесь все же надо воздерживаться от крайнего скептицизма и понимать, что за этим все же стоит тяга ко встрече с духовной реальностью, которая, так или иначе, за этим стоит. Скорее всего, это для нас мощный симптом духовной жажды. Думаю, что утолить ее можно с проповедью Евангелия. Господь же сказал: «Я Путь, Истина и Жизнь». Когда мы это для себя откроем, нас не так будут волновать вопросы подлинности той или иной святыни.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность нести слово о Христе, о православии, о смысле и жизни, о семье и обществе.

События вокруг «Пусси райот» стали настоящим испытанием для Церкви, считает известный московский священник отец Александр Борисов. Сильнее всего эта история ударила по либеральной церковной интеллигенции, ответившей на судебный приговор серией демаршей.

Фото: Преподобный Сергий благословляет князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Горельеф разрушенного Храма Христа Спасителя.

На вопросы о причинах побудивших некоторых христиан покинуть Церковь «Нескучному саду» ответил настоятель храма свв. бесср. Космы и Дамиана в Шубине протоиерей Александр Борисов, чью общину принято считать главным «интеллигентским» приходом столицы.

-- По следам истории «Пусси райот», уже после оглашения приговора в сети распространились публичные «отречения», людей, кто в итоге решил покинуть Церковь, не в силах мириться с, как они считают «лукавыми, лживыми, своекорыстными людьми». Что их толкает на такой поступок?

Неадекватность изначальной реакции некоторых представителей церковной общественности на это неприятное, безобразное событие (имеется в виду «панк-молебен» -- прим. ред.) породила волну эмоций. Она попала в какую-то болевую точку. Многих людей это спровоцировало на какие-то резкие высказывания, что в свою очередь поляризовало мнения. Я думаю, что радикальные решения, вроде: «уйду из Церкви» – результат духовной незрелости. Своим прихожанам я в этой связи очень советую прочитать книгу Сергея Иосифовича Фуделя: «Церковь верных». Она недавно была прекрасно издана с замечательным предисловием отца Николая Балашова. Эта книга касается тех же вопросов, что и сегодня мучают некоторых из нас, но ответы она дает исходя из опыта русской церковной истории первой половины XX века, а именно обновленческого раскола. С. И. Фудель был сыном очень известного московского священника, который был настоятелем храма в Бутырской тюрьме, и его мнение было выстрадано в перипетиях куда более серьезных, чем нынешние. С. И. Фудель неоднократно подвергался арестам, ссылкам и т.д. Он аргументировано пишет, что даже ошибки иерархии не могут быть поводом для раскола Церкви.

Конечно, нужно молиться за этих девушек, потому что они несчастные, больные люди. Их история стала большим искушением для нашей Церкви. Я убежден, что в подобных случаях нужно держаться золотой середины: с одной стороны не оставаться равнодушными к происходящим событиям, с другой не позволять этим событиям захлестнуть нас целиком. Нельзя уходить с головою во все эти скандалы, обсуждения, мнения, потому что тогда мы теряем трезвость, адекватность восприятия. На любые скандалы мы должны реагировать по-христиански, как тому учит Евангелие, и не позволять страстям и экзальтации захватить нас. В любом случае уход из Церкви -- только на руку, скажем так, темным силам.

Но как чувствовать себя комфортно в Церкви, если ты знаешь что значительная часть твоих единоверцев стоит на диаметрально противоположных позициях…

Ну начнем с того, что нам никто и не обещал комфортной жизни в Церкви. Нам сказано: «посылаю вас как овец среди волков». А также: «будете иметь скорбь». И это несомненно. Не нужно строить по этому поводу никаких иллюзий. Жизнь в Церкви – это всегда чреда проблем, а вовсе не комфортное лежание на теплой печке. Поэтому от нас и требуется мудрость, молитва, смирение и терпение.

В советское время в церковной жизни многое тоже могло смутить. Среди вашего круга, были люди кто и тогда не выдерживал, хлопал дверью?

Не то чтобы «хлопали дверью», но я. например, хорошо помню знаменитое открытое письмо двух священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина, когда они в 1965 г. выступили против нового устава, навязанного Церкви советской властью и принятого Собором 1961 г. В этом письме, в частности, они выступали против решения об обязательной регистрации крещений, против фактического возглавления приходов старостами, поставляемыми органами советской власти и др. Отец Александр Мень, чьим духовным чадом я был, не поддержал их инициативу. Было очевидно, что резкая критика двумя священниками решений архиерейского собора повлечет за собой запрещение их в служении. Что вскоре и произошло. О. Александр считал трагедией, что два хороших священника этим письмом вычеркивают себя из числа служителей Церкви. Устав – это ведь не самый главный вопрос церковной жизни, он не стоил таких жертв. В итоге отец Александр не поддержал письма, остался в Церкви, и это позволило ему совершать пастырскую работу куда более важную, чем та критика священноначалия, с которой выступили Эшлиман и Якунин в своем письме. Хотя они так смело и резко выступили против того, что им казалось несправедливым. Последствия этого выступления были для жизни Церкви скорее негативными: в Церкви стало двумя хорошими священниками меньше. Последующие годы показали правильность позиции отца Александра Меня. Отец Александр сам вышел из среды церковной интеллигенции, принадлежавшей к подпольным общинам, не поминающих патриарха Сергия. Впрочем, он тогда был, еще ребенком. Но с 1945 года, когда на патриарший престол был избран патриарх Алексий Первый, и он, как и весь тот круг, к которому принадлежали его родители, вернулся в патриаршую церковь.

-- Но насколько корректно сравнивать события советского времени с «Пусси райот»?

Это события одного порядка, в том смысле, что в Церкви возникают какие-то коллизии, заставляющие людей занимать полярные точки зрения. В таких случаях нельзя рубить с плеча. Здесь нужна мудрость и осторожность. И мирянам, и священникам, и иерархам.

Возраст: 73 года.

Образование: Московский пединститут им. Ленина.

Место служения: храм Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине.

О семье Меней

С семьей Меней я был знаком с ранних лет, с 46-го года - просто потому, что мы с Павлом Менем, младшим братом отца Александра, с первого по десятый класс учились вместе в школе в Стремянном переулке (ныне Московская вальдорфская школа №1060. - БГ ) и до сих пор остаемся самыми близкими друзьями. Так что с самого начала у меня был перед глазами пример людей, которые ходят в церковь, но сам я крещен не был. Принял крещение уже в 1958 году - спустя два года после окончания школы. Однажды прекрасным летним вечером вдруг почувствовал, что за всем этим что-то есть. Почувствовал, что есть Бог. А раз так, значит, все, что делает семья Меней, которую я любил и знал, - правильно и так и надо жить. На следующий день пошел к Павлу и говорю: «Давай, рассказывай мне о вере». А я тогда жил у них на даче, готовился к поступлению в вуз - и там меня стали готовить к крещению.

Об ученом, который был слесарем и стал священником

В институт я поступил не сразу после школы, потому что в то время принимали только людей с рабочим стажем не менее двух лет. Если стаж был больше, можно было поступить и с тройками, а я - без стажа - не прошел даже с тремя пятерками и четверкой. Тогда я пошел работать помощником слесаря в тот же Плехановский институт, куда в результате и поступил. Работать было несложно - были ведь старшие товарищи. Сначала я просто что-то поддерживал, потом стал сам что-то делать.

Проучившись полтора года в Плехановском, я перешел на биофак Педагогического университета. Позже работал в Институте биологии развития РАН. Благословение оставить науку и поступить в семинарию я получил от отца Александра Меня в 1972 году. В то жаркое лето мы жили у отца Александра на даче в Семхозе - поближе к Загорску, Сергиеву Посаду, где мне нужно было вскоре сдавать вступительные экзамены.

Любопытно, что именно этот год описан в недавно вышедшем документальном фильме Александра Архангельского «Жара» как время обострения духовного поиска среди интеллигенции. Действительно, в обществе, видимо, шли какие-то процессы, и именно тогда, в начале 1970-х, я стал задумываться о том, что есть, наверное, смысл оставить научную работу и перейти туда, где, как мне казалось, происходит нечто более важное. Тогда еще существовала пропасть между наукой и религией, так что, оставшись в науке, я мог оказаться между двух стульев, тем более что занимался я генетикой. Некоторые - например, отец Глеб Каледа - совмещали занятия наукой и пастырское служение. Но отец Глеб был катакомбным священником, и я не был с ним знаком. Я советовался с отцом Александром Менем, и мы с ним говорили именно об официальном служении.

О науке, религии и КГБ

Но невозможность совмещать науку со служением была не единственной причиной, по которой мне пришлось уволиться из института. Если бы я остался, меня могли не принять в семинарию. Ведь все контролировал КГБ - поступление в духовные заведения, дьяконские и епископские хиротонии и прочее, а моя ситуация была непростая - кандидат биологических наук, сотрудник академического института вдруг идет в семинарию! Так что ректор, у которого были по моему поводу особенные опасения, даже при том что я ушел из института, посоветовал мне подать документы в последний день, чтобы не привлекать особого внимания. Сходная ситуация была и при подаче документов на дьяконскую хиротонию - я также сделал это в последний день.

С другой стороны, я мог поставить в неловкое положение директора своего института, академика Бориса Львовича Астаурова. Когда я принял решение уходить в семинарию, я ему об этом сообщил. Он очень обеспокоился, пригласил к себе домой побеседовать. Подали чай. Я ему рассказал, что я верующий человек и вот решил уходить. Борис Львович ответил, что с моим решением совершенно не согласен, но признает право человека поступать так, как тот считает нужным. Астауров был человек очень демократичный. Дружил с биологом и диссидентом Жоресом Медведевым, которого посадили в психушку, и ездил туда его выручать. Борис Львович меня спросил: «Ну а что мне говорить в институте? Как оправдываться за ваше решение?» К этому вопросу меня заранее готовил отец Александр. По его совету я сказал, что, во-первых, поступаю не куда-нибудь, а в легально существующее учреждение. Никаких документов на выезд в Израиль не подаю, никаких писем протеста не подписываю (академик Астауров сам в 1955 году подписал знаменитое «Письмо трехсот» против Трофима Лысенко и лысенковщины. - БГ ). Во-вторых, я сказал, что пришел в Институт биологии развития уже после вуза, а значит, в Академии наук за мое формирование уже никто ответственности нести не должен. И, в-третьих, раз уж идеологически я оказался не совсем правильным, то и хорошо, что я ухожу из советской науки в ту область, которая соответствует моим взглядам. И действительно, эти доводы сработали.

Об уполномоченном Совета по делам религий и настоятеле Грегоре Менделе

Летом 73-го года я был рукоположен в дьяконы и назначен в приход в храм Иконы Знамения Божией Матери, что у метро «Речной вокзал». Спустя несколько дней нужно было явиться к сотруднику Совета по делам религий при Совмине, уполномоченному по городу Москве, - такие уполномоченные были при каждой епархии. Кроме того, негласно религию контролировало специальное управление при КГБ. Так вот, у уполномоченного следовало получить справку о регистрации, которая официально позволяла бы служить. У него был небольшой офис - двухэтажное здание на улице Фурманова - со своим аппаратом, секретарями и всем, что полагается. И вот я пришел со всеми документами. Уполномоченный мне говорит: «Александр Ильич, как же так? Вас государство учило, тратило деньги, вы защитили диссертацию, получили ученую степень, а теперь вдруг идете в совершенно противоположном направлении. Вот мы подсчитаем все государственные расходы на ваше образование и с вас же и вычтем!» А я ему: «Знаете, основатель моей науки - генетики - Грегор Мендель был настоятелем монастыря в городе Брно. Так что ничего страшного нет, если я, скромный кандидат наук, буду дьяконом». Уполномоченный на это ничего не ответил и дал мне регистрацию.

О современной России

Сейчас все изменилось. Церковь пользуется невиданной свободой, и никаких препятствий для духовной, христианской жизни нет. Но есть другие проблемы - в частности, экономические. Многие люди живут очень богато, но другие - крайне бедно. Получить жилье, как это было при советской власти, невозможно. Многим семьям живется очень плохо, и особой надежды на улучшение ситуации нет.

Беспокоит и ситуация с российскими судами. Часто случается так, что очевидных преступников выпускают, а люди совершенно невиновные оказываются за решеткой. Судебное бесправие создает обстановку неуверенности. Это порождает процессы противостояния.

О молитве за власть

Христианин должен помнить, что он прежде всего призван сам честно работать и честно поступать. Начинать нужно с этого. Христианство существовало при самых разных государственных системах. В Римской империи за одно имя христианина можно было попасть на арену к диким зверям. Сказано: «Всякий, хотящий жить благочестиво во Христе Иисусе, гоним будет». Это всегда остается. И для христианина призыв «Не любите мира и того, что в мире» - речь идет о мире падшем, безнравственном - также всегда остается серьезным призывом.

Когда же мы молимся о государстве, «о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея», то просим о мудрости для них. Когда мы молились «за власть и воинство» в советское время, мы тоже совершенно искренне желали им мудрости, смирения перед лицом Божьим. Государство всегда есть аппарат насилия. Это неизбежно. Поэтому церковь и должна быть отделена от государства, чтобы не принимать участия в этом насилии.

О молитве за осужденных и милосердии

Долг христиан - молиться за тех, кто лишен свободы. Мы не случайно переписываемся с осужденными. Среди них тоже могут быть те, кто оказался жертвой судебных ошибок. Точно так же мы молимся за этих девушек (участниц группы Pussy Riot. - БГ

). Точно так же мы можем призывать проявить к ним снисхождение и милосердие. Что касается того, заслужили они наказания или нет, я согласен с оценкой отца Андрея Кураева - не надо было все так раздувать. Вполне можно было это происшествие воспринять как скоморошество.

О риторике некоторых иерархов церкви

Христиане, которых смущает риторика некоторых иерархов, должны понимать, что иерархи не всегда вполне независимы. По-видимому, они не всегда выражают только свое мнение. У христианина всегда есть возможность какого-то христианского подхода к определению своей позиции, но это не всегда просто. Всегда важно помнить: основное поручение, которое нам дает Иисус, - идите, проповедуйте Евангелие всей твари. Сделайте все народы моими учениками. Вот в чем наша главная задача. А к политическим противостояниям нужно относиться с крайней осторожностью, чтобы не дать им захватить себя в слишком большой мере.

Христиане следуют за Христом, а иерархи, кроме всего прочего, еще и часть государственной и церковной структуры. Эта структура необходима, чтобы поддерживать огромную массу верующих. Важно помнить, что все христиане, в том числе иерархи, - такие же люди, как и все остальные, и только один Христос без греха. Все люди могут совершать ошибки - как и мы с вами.

О патриархе

Предстоятелю церкви всегда приходится учитывать настроения церковного народа, а эти настроения не так легко быстро изменить. Патриарх Алексий в начале своего служения тоже выражал куда более экуменические взгляды, чем впоследствии, потому что увидел, что народ и большая часть духовенства не готовы. Мудрость руководителя заключается в том, чтобы не вступать в острую конфронтацию с большим числом людей. Простой пример: введение нового стиля - это, наверное, хорошо и удобнее, особенно во время празднования Рождества Христова. Но одновременно мы понимаем, что миллионы людей восприняли бы это как трагедию и ересь. Ясно, что дело не в календаре - многие православные церкви, например болгарская, румынская, греческая и другие, живут по новому календарю и не стали от этого менее православными. Словом, понятно, что настроения масс православных верующих в России необходимо учитывать. В чем глубинные причины таких - порой агрессивных - настроений в народе, сказать сложно; это тема для отдельного разговора. В Евангелии сказано: «И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого».

О конфронтации либералов и консерваторов в церкви

Апостол Павел сказал: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные». Эти слова вспоминал и святейший патриарх Алексий II в своей статье об убийстве отца Александра Меня. Он как раз отмечал, что не все стороны творчества отца Александра разделялись всей полнотой православной церкви, но ничто в его творениях не противоречит сути Священного Писания. Так что разнообразие мнений о нашем приходе храма Святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, в котором издаются книги отца Александра Меня, естественно.

Безусловно, и сейчас есть некое внутрицерковное противостояние консервативного и либерально направлений в нашей церкви, но я должен сказать, что оно значительно слабее, чем в начале и середине 1990-х годов. То, что издательский совет Московской патриархии в прошлом году дал одобрение на издание и распространение книги отца Александра Меня «Сын Человеческий» - книги, которая помогает множеству людей понять Евангелие, но которую и сейчас некоторые люди считают «не вполне православной», - это один из признаков того, что обстановка меняется.

Известный неообновленец, последователь и духовное чадопрот. Александра (Меня) , московский священник о. Александр Борисов , автор экуменического бестселлера «Побелевшие нивы», о котором покойный патриарх Алексий на собрании московского духовенства высказался: «Непонятно, кто писал эту книгу: священник Александр Борисов или некий протестант» , в рамках продолжения дискуссии, «можно ли что-то менять во внешней стороне церковной жизни», предложил по примеру обновленцев-живоцерковников 20-х гг. прошлого века повсеместное (хотя и постепенное) введение чтения тайных молитв Евхаристического канона вслух, русификацию Апостольских и Евангельских чтений на основе новых более «литературных» переводов Библии, а также обвинил все предыдущие поколения российских верующих в отсутствии какого-либо понимания о том, что происходит во время богослужений в храме. По его словам богослужение «люди едва ли могли осознать, а тем более – объяснить».

Церковная жизнь – живая и развивающаяся. И потому постепенно что-то в ней меняется. Например, мы всё чаще слышим, как священник читает молитвы Евхаристического канона вслух.

Думаю, это правильно, когда верующие слышат, что происходит в алтаре, у Престола. Потому что это центральная часть нашего богослужения – приобщение к Тайной вечери. И очень важно, чтобы те замечательные слова, которые есть и в литургии св. Иоанна Златоуста, и св. Василия Великого, были слышны народу.

Ведь тайное чтение молитвы сложилось в России несколько веков назад, когда люди были в основном на 90% неграмотные, и вряд ли могли что-то понимать (!!!). В их восприятии церковная служба – священное богослужение, когда происходит что-то очень важное, ценное, но что именно, люди едва ли могли осознать, а тем более – объяснить.

В наши дни, начиная с начала XX века, когда грамотность становится всеобщей, прихожанам нужно вникать и в то, что происходит в алтаре во время Евхаристического канона.

Когда они слышат молитву неоднократно, за каждым богослужением, конечно, им будет всё понятно даже на церковнославянском языке. Тем более люди сейчас уже в большинстве своем читают Евангелие.

Живот или жизнь?

Что касается языка богослужения, думаю, что здесь следует идти по пути очень деликатной русификации, меняя, например, живот на жизнь, чтобы звучало, скажем, отдал жизнь не за живот мира, а за жизнь мира. Никакого искажения нет, наоборот, всё еще понятней, потому что жизнь мира звучит более всеобъемлюще.

Я помню, еще и в советское время в Евангелии, которое читалось на отпевании, многие батюшки тоже вместо «живот» читали «жизнь». Думаю, это и поэтично, и понятно, и хорошо. Такого рода замены, мне кажется, вполне возможны.

«Апостол» по-русски

Думаю, что важным шагом может стать чтение Священного Писания на русском языке. Какие-то евангельские зачала, которые читаются часто, например, Богородичные Евангелия, святительское – понятны на церковнославянском. Но многие чтения все-таки малопонятны. А уж тем более чтение «Апостола». Там и по-русски сложный для восприятия текст. Не говоря уже о том, что евангельские зачала представляют собой законченные тексты – притчи или эпизоды каких-то событий. Отрывки, читаемые из апостольских посланий, – это нередко часть обширных рассуждений, иногда занимающих целую главу.

Когда из этого рассуждения читается какая-то часть на церковнославянском языке, то люди, конечно, ничего не понимают. Это совершенно очевидно. Получается – звучит какой-то сакральный текст, все замирают в благоговейном почтении, но содержание прочитанного остается совершенно не понятым. Вспоминаются слова апостола Павла: «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке» (1Кор. 14:19).

Мне кажется, что постепенная русификация была бы весьма полезна , потому что наши богослужебные тексты очень трудные, очень богословски насыщенные. Здесь предстоит большая работа, потому что аккуратно русифицировать должны люди не только богословски образованные, но и с хорошим литературным вкусом. Потому что многие имеющиеся уже переводы на русский язык пока далеко не совершенны.

Причем вводить чтение «Апостола» по-русски не обязательно сразу на всех приходах, а по желанию. Где-то люди чувствуют себя вполне готовыми слушать на русском языке (даже знаем где…в секте о.Георгия (Кочеткова) к примеру, или на Космо-Демьянском приходе о. Александра Борисова — ред.) , где-то подобное может смущать. Думаю, что здесь следует настоятельно служащему священнику давать право выбирать чтение или на русском языке, или на церковнославянском.