При решении задач по оптике часто требуется знать показатель преломления стекла, воды или другого вещества. Причем в разных ситуациях могут быть задействованы как абсолютные, так и относительные значения этой величины.

Два вида показателя преломления

Сначала о том, что это число показывает: как изменяет направление распространения света та или иная прозрачная среда. Причем электромагнитная волна может идти из вакуума, и тогда показатель преломления стекла или другого вещества будет называться абсолютным. В большинстве случаев его величина лежит в пределах от 1 до 2. Только в очень редких случаях показатель преломления оказывается больше двух.

Если же перед предметом находится более плотная, чем вакуум, среда, то говорят уже об относительном значении. И рассчитывается он как отношение двух абсолютных величин. Например, относительный показатель преломления вода-стекло будет равен частному абсолютных величин для стекла и воды.

В любом случае она обозначается латинской буквой «эн» - n. Эта величина получается путем деления друг на друга одноименных величин, поэтому является просто коэффициентом, у которого нет наименования.

По какой формуле можно сосчитать показатель преломления?

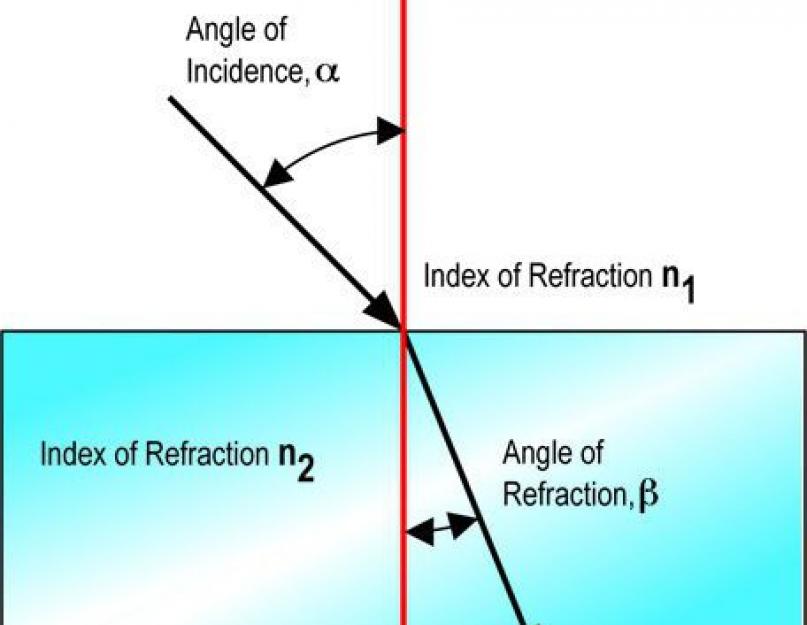

Если принять угол падения за «альфа», а угол преломления обозначить «бэта», то формула абсолютного значения коэффициента преломления выглядит так: n = sin α/sin β. В англоязычной литературе часто можно встретить другое обозначение. Когда угол падения оказывается i, а преломления — r.

Существует еще другая формула того, как можно вычислить показатель преломления света в стекле и прочих прозрачных средах. Она связана со скоростью света в вакууме и ею же, но уже в рассматриваемом веществе.

Тогда она выглядит так: n = c/νλ. Здесь с — скорость света в вакууме, ν — его скорость в прозрачной среде, а λ — длина волны.

От чего зависит показатель преломления?

Он определяется той скоростью, с которой свет распространяется в рассматриваемой среде. Воздух в этом отношении очень близок к вакууму, поэтому световые волны в нем распространяются практически не отклоняются от своего первоначального направления. Поэтому, если определяется показатель преломления стекло-воздух или какое-либо другое вещество, граничащее с воздухом, то последний условно принимается за вакуум.

Любая другая среда имеет свои собственные характеристики. У них разные плотности, они имеют собственную температуру, а также упругие напряжения. Все это сказывается на результате преломления света веществом.

Не последнюю роль в изменении направления распространения волн играют характеристики света. Белый свет состоит из множества цветов, от красного до фиолетового. Каждая из частей спектра преломляется по-своему. Причем значение показателя для волны красной части спектра всегда будет меньше, чем у остальных. К примеру, показатель преломления стекла марки ТФ-1 изменяется от 1,6421 до 1,67298 соответственно от красной до фиолетовой части спектра.

Примеры значений для разных веществ

Здесь приведены значения абсолютных величин, то есть коэффициент преломления при прохождении луча из вакуума (что приравнивается к воздуху) через другое вещество.

Эти цифры потребуются, если нужно будет определить показатель преломления стекла относительно других сред.

Какие еще величины используются при решении задач?

Полное отражение. Оно наблюдается при переходе света из более плотной среды в менее плотную. Здесь при определенном значении угла падения преломление происходит под прямым углом. То есть луч скользит вдоль границы двух сред.

Предельный угол полного отражения — это его минимальное значение, при котором свет не выходит в менее плотную среду. Меньше него — происходит преломление, а больше — отражение в ту же среду, из которой свет перемещался.

Задача № 1

Условие. Показатель преломления стекла имеет значение 1,52. Необходимо определить предельный угол, на который полностью отражается свет от раздела поверхностей: стекла с воздухом, воды с воздухом, стекла с водой.

Потребуется воспользоваться данными показателем преломления для воды, данным в таблице. Он же для воздуха принимается равным единице.

Решение во всех трех случаях сводится к расчетам по формуле:

sin α 0 /sin β = n 1 /n 2 , где n 2 относится к той среде, из которой распространяется свет, а n 1 куда проникает.

Буквой α 0 обозначен предельный угол. Значение угла β равно 90 градусам. То есть его синус будет единицей.

Для первого случая: sin α 0 = 1 /n стекла, тогда предельный угол оказывается равным арксинусу от 1 /n стекла. 1/1,52 = 0,6579. Угол равен 41,14º.

Во втором случае при определении арксинуса нужно подставить значение показателя преломления воды. Дробь 1 /n воды примет значение1/1,33 = 0, 7519. Это арксинус угла 48,75º.

Третий случай описывается отношением n воды и n стекла. Арксинус потребуется вычислить для дроби: 1,33/1,52, то есть числа 0,875. Находим значение предельного угла по его арксинусу: 61,05º.

Ответ: 41,14º, 48,75º, 61,05º.

Задача № 2

Условие. В сосуд с водой погружена стеклянная призма. Ее показатель преломления равен 1,5. В основе призмы лежит прямоугольный треугольник. Больший катет расположен перпендикулярно дну, а второй — ему параллелен. Луч света падает нормально на верхнюю грань призмы. Каким должен быть наименьший угол между горизонтально расположенным катетом и гипотенузой, чтобы свет достиг катета, расположенного перпендикулярно к дну сосуда, и вышел из призмы?

Для того, чтобы луч вышел из призмы описанным образом, ему необходимо упасть под предельным углом на внутреннюю грань (ту, которая в сечении призмы является гипотенузой треугольника). Этот предельный угол оказывается по построению равным искомому углу прямоугольного треугольника. Из закона преломления света получается, что синус предельного угла, деленный на синус 90 градусов, равен отношению двух показателей преломления: воды к стеклу.

Расчеты приводят к такому значению для предельного угла: 62º30´.

Законы физики играют очень важную роль при проведении расчетов для планирования определенной стратегии производства какого-либо товара или при составлении проекта строительства сооружений различного назначения. Многие величины являются расчетными, так что перед стартом работ по планированию производятся измерения и вычисления. Например, показатель преломления стекла равен отношению синуса угла падения к синусу угла преломления.

Так что вначале идет процесс измерения углов, затем вычисляют их синус, а уже только потом можно получить искомое значение. Несмотря на наличие табличных данных, стоит каждый раз проводить дополнительные расчеты, так как в справочниках зачастую используются идеальные условия, которых добиться в реальной жизни практически невозможно. Поэтому на деле показатель обязательно будет отличаться от табличного, а в некоторых ситуациях это имеет принципиальное значение.

Абсолютный показатель

Абсолютный показатель преломления зависит от марки стекла, так как на практике имеется огромное количество вариантов, отличающихся по составу и степени прозрачности. В среднем он составляет 1,5 и колеблется вокруг этого значения на 0,2 в ту или иную сторону. В редких случаях могут быть отклонения от этой цифры.

Опять-таки, если важен точный показатель, то без дополнительных измерений не обойтись. Но и они не дают стопроцентно достоверного результата, так как на итоговое значение будет влиять положение солнца на небосводе и облачность в день измерений. К счастью, в 99,99% случае достаточно просто знать, что показатель преломления такого материала, как стекло больше единицы и меньше двойки, а все остальные десятые и сотые доли не играют роли.

На форумах, которые занимаются помощью в решении задач по физике, часто мелькает вопрос, каков показатель преломления стекла и алмаза? Многие думают, что раз эти два вещества похожи внешне, то и свойства у них должны быть примерно одинаковыми. Но это заблуждение.

Максимальное преломление у стекла будет находиться на уровне около 1,7, в то время как у алмаза этот показатель достигает отметки 2,42. Данный драгоценный камень является одним из немногих материалов на Земле, чей уровень преломления превышает отметку 2. Это связано с его кристаллическим строением и большим уровнем разброса световых лучей. Огранка играет в изменениях табличного значения минимальную роль.

Относительный показатель

Относительный показатель для некоторых сред можно охарактеризовать так:

- - показатель преломления стекла относительно воды составляет примерно 1,18;

- - показатель преломления этго же материала относительно воздуха равен значению 1,5;

- - показатель преломления относительно спирта - 1,1.

Измерения показателя и вычисления относительного значения проводятся по известному алгоритму. Чтобы найти относительный параметр, нужно разделить одно табличное значение на другое. Или же произвести опытные расчеты для двух сред, а потом уже делить полученные данные. Такие операции часто проводятся на лабораторных занятиях по физике.

Определение показателя преломления

Определить показатель преломления стекла на практике довольно сложно, потому что требуются высокоточные приборы для измерения начальных данных. Любая погрешность будет возрастать, так как при вычислении используются сложные формулы, требующие отсутствия ошибок.

Вообще данный коэффициент показывает, во сколько раз замедляется скорость распространения световых лучей при прохождении через определенное препятствие. Поэтому он характерен только для прозрачных материалов. За эталонное значение, то бишь за единицу, взят показатель преломления газов. Это было сделано для того, чтобы можно было отталкиваться от какого-нибудь значения при расчетах.

Если солнечный луч падает на поверхность стекла с показателем преломления, который равен табличному значению, то изменить его можно несколькими способами:

- 1. Поклеить сверху пленку, у которой коэффициент преломления будет выше, чем у стекла. Этот принцип используется в тонировке окон автомобиля, чтобы улучшить комфорт пассажиров и позволить водителю более четко наблюдать за дорожной обстановкой. Также пленка будет сдерживать и ультрафиолетовое излучение.

- 2. Покрасить стекло краской. Так поступают производители дешевых солнцезащитных очков, но стоит учесть, что это может быть вредно для зрения. В хороших моделях стекла сразу производятся цветными по специальной технологии.

- 3. Погрузить стекло в какую-либо жидкость. Это полезно исключительно для опытов.

Если луч света переходит из стекла, то показатель преломления на следующем материале рассчитывается при помощи использования относительного коэффициента, который можно получить, сопоставив между собой табличные значения. Эти вычисления очень важны при проектировке оптических систем, которые несут практическую или экспериментальную нагрузку. Ошибки здесь недопустимы, потому что они приведут к неправильной работе всего прибора, и тогда любые полученные с его помощью данные будут бесполезны.

Чтобы определить скорость света в стекле с показателем преломления, нужно абсолютное значение скорости в вакууме разделить на величину преломления. Вакуум используется в качестве эталонной среды, потому что там не действует преломление из-за отсутствия каких-либо веществ, которые могли бы мешать беспрепятственному движению световых лучей по заданной траектории.

В любых расчетных показателях скорость будет меньше, чем в эталонной среде, так как коэффициент преломления всегда больше единицы.

Показатель преломления среды относительно вакуума, т. е. для случая перехода световых лучей из вакуума в среду, называется абсолютным и определяется формулой (27.10): n=c/v.

При расчетах абсолютные показатели преломления берут из таблиц, поскольку их величина определена достаточно точно с помощью опытов. Так как с больше v, то абсолютный показатель преломления всегда больше единицы.

Если световое излучение переходит из вакуума в среду, то формулу второго закона преломления записывают в виде:

sin i/sin β = n. (29.6)

Формулой (29.6) на практике часто пользуются и при переходе лучей из воздуха в среду, так как скорость распространения света в воздухе очень мало отличается от с. Это видно из того, что абсолютный показатель преломления воздуха равен 1,0029.

Когда луч идет из среды в вакуум (в воздух), то формула второго закона преломления принимает, вид:

sin i/sin β = 1 /n. (29.7)

В этом случае лучи при выходе из среды обязательно удаляются от перпендикуляра к поверхности раздела среды и вакуума.

Выясним, как можно найти относительный показатель преломления n21 по абсолютным показателям преломления. Пусть свет переходит из среды с абсолютным показателем n1 в среду с абсолютным показателем n2. Тогда n1 = c/V1 и n2 = с/ v2, откуда:

n2/n1=v1/v2=n21. (29.8)

Формулу второго закона преломления для такого случая часто записывают следующим образом:

sin i/sin β = n2/n1. (29.9)

Вспомним, что по теории Максвелла абсолютный показатель преломления можно найти из соотношения: n = √(με). Так как у веществ, прозрачных для светового излучения, μ практически равно единице, то можно считать, что:

n = √ε. (29.10)

Поскольку частота колебаний в световом излучении имеет порядок 10 14 Гц, ни диполи, ни ионы в диэлектрике, имеющие сравнительно большую массу, не успевают изменять своего положения с такой частотой, и диэлектрические свойства вещества в этих условиях определяются только электронной поляризацией его атомов. Именно этим объясняется различие между значением ε= n 2 из (29,10) и ε ст в электростатике. Так, у воды ε = n 2 =1,77, а ε ст = 81; у ионного твердого диэлектрика NaCl ε=2,25, а ε ст =5,6. Когда вещество состоит из однородных атомов или неполярных молекул, т. е. в нем нет ни ионов, ни природных диполей, то его поляризация может быть только электронной. Для подобных веществ ε из (29.10) и ε ст совпадают. Примером такого вещества является алмаз, состоящий только из атомов углерода.

Заметим, что величина абсолютного показателя преломления, кроме рода вещества, зависит еще от частоты колебаний, или от длины волны излучения. С уменьшением длины волны, как правило, показатель преломления увеличивается.

Преломление света - явление, при котором луч света, переходя из одной среды в другую, изменяет направление на границе этих сред.

Преломление света происходит по следующему закону:

Падающий и преломленный лучи и перпендикуляр, проведенный к границе раздела двух сред в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред:

,

где α

- угол падения,

β

- угол преломления,

n

- постоянная величина, не зависящая от угла падения.

При изменении угла падения изменяется и угол преломления. Чем больше угол падения, тем больше угол преломления.

Если свет идет из среды оптически менее плотной в более плотную среду, то угол преломления всегда меньше угла падения: β < α.

Луч света, направленный перпендикулярно к границе раздела двух сред, проходит из одной среды в другую без преломления.

абсолютный показатель преломления вещества

- величина, равная отношению фазовых скоростей света (электромагнитных волн) в вакууме и в данной среде n=c/v

Величина n, входящая в закон преломления, называется относительным показателем преломления для пары сред.

Величина n есть относительный показатель преломления среды В по отношению к среде А, а n" = 1/n есть относительный показатель преломления среды А по отношению к среде В.

Эта величина при прочих равных условиях больше единицы при переходе луча из среды более плотной в среду менее плотную, и меньше единицы при переходе луча из среды менее плотной в среду более плотную (например, из газа или из вакуума в жидкость или твердое тело). Есть исключения из этого правила, и потому принято называть среду оптически более или менее плотной, чем другая.

Луч, падающий из безвоздушного пространства на поверхность какой-нибудь среды В, преломляется сильнее, чем при падении на нее из другой среды А; показатель преломления луча, падающего на среду из безвоздушного пространства, называется его абсолютным показателем преломления.

(Абсолютный - относительно вакуума.

Относительный - относительно любого другого вещества (того же воздуха, например).

Относительный показатель двух веществ есть отношение их абсолютных показателей.)

Полное внутреннее отражение - внутреннее отражение, при условии, что угол падения превосходит некоторый критический угол. При этом падающая волна отражается полностью, и значение коэффициента отражения превосходит его самые большие значения для полированных поверхностей. Коэффициент отражения при полном внутреннем отражении не зависит от длины волны.

В оптике это явление наблюдается для широкого спектра электромагнитного излучения, включая рентгеновский диапазон.

В геометрической оптике явление объясняется в рамках закона Снелла. Учитывая, что угол преломления не может превышать 90°, получаем, что при угле падения, синус которого больше отношения меньшего показателя преломления к большему показателю, электромагнитная волна должна полностью отражаться в первую среду.

![]()

В соответствии с волновой теорией явления, электромагнитная волна всё же проникает во вторую среду - там распространяется так называемая «неоднородная волна», которая экспоненциально затухает и энергию с собой не уносит. Характерная глубина проникновения неоднородной волны во вторую среду порядка длины волны.

Законы преломления света.

Из всего сказанного заключаем:

1 . На границе раздела двух сред различной оптической плотности луч света при переходе из одной среды в другую меняет своё направление.

2. При переходе луча света в среду с большей оптической плотностью угол преломления меньше угла падения; при переходе луча света из оптически более плотной среды в среду менее плотную угол преломления больше угла падения.

Преломление света сопровождается отражением, причём с увеличением угла падения яркость отражённого пучка возрастает, а преломлённого ослабевает. Это можно увидеть проводя опыт, изображённом на рисунке. Следовательно, отражённый пучок уносит с собой тем больше световой энергии, чем больше угол падения.

Пусть MN -граница раздела двух про зрачных сред, например, воздуха и воды, АО -падающий луч, ОВ - преломленный луч, -угол падения, -угол преломления, -скорость распространения света в первой среде, - скорость распространения света во второй среде.