Живой мир нашей планеты бесконечно разнообразен и включает огромное число видов организмов, что видно из табл. 1

Таблица 1

Число видов основных групп живых существ

В действительности, как считают специалисты, на Земле сегодня обитает вдвое больше видов, чем известно науке. Ежегодно в научных публикациях описываются сотни и тысячи новых видов.

В процессе познания многочисленных предметов (объектов, явлений), сравнивая их свойства и признаки, люди производят классификацию. Затем сходные (подобные, похожие) объекты объединяются в группы. Разграничение групп базируется на различиях между изучаемыми предметами. Таким образом строится система, охватывающая все изученные объекты (например, минералы, химические элементы или организмы) и устанавливающая отношения между ними.

Систематика как самостоятельная биологическая дисциплина занимается проблемами классификации организмов и построением системы живой природы.

Попытки классифицировать организмы предпринимались еще в античные времена. Долгое время в науке существовала система, разработанная Аристотелем (IV в. до н. э.). Он подразделял все известные организмы на два царства - растения и животные, используя в качестве отличительных признаков неподвижность и нечувствительность первых по сравнению со вторыми. Кроме того, Аристотель разделял всех животных на две группы: «животные с кровью» и «животные без крови», что в целом соответствует современному делению на позвоночных и беспозвоночных. Далее он выделял ряд более мелких группировок, руководствуясь разными отличительными признаками.

Конечно, с позиций современной науки система Аристотеля кажется несовершенной, но необходимо учитывать уровень фактических знаний того времени. В его работе описывается всего лишь 454 вида животных, да и возможности методов исследований были весьма ограниченными.

На протяжении почти двух тысячелетий накапливался описательный материал в ботанике и зоологии, который обеспечил развитие систематики в XVII–XVIII вв., что нашло свое завершение в оригинальной системе организмов К. Линнея (1707–1778), получившей широкое признание. Опираясь на опыт предшественников и новые факты, обнаруженные им самим, Линней заложил основы современной систематики. Его книга, изданная под названием «Система природы», была опубликована в 1735 г.

За основную единицу классификации Линней принял вид; он ввел в научный обиход такие понятия, как «род», «семейство», «отряд» и «класс»; сохранил разделение организмов на царства растений и животных. Предложил введение бинарной номенклатуры (которая используется в биологии до сих пор), т. е. присвоение каждому виду латинского названия, состоящего из двух слов. Первое - существительное - название рода, объединяющего группу близких видов. Второе слово - обычно прилагательное - название собственно вида. Например, виды «лютик едкий» и «лютик ползучий»; «карась золотой» и «карась серебряный».

Позднее, в начале XIX в., Ж. Кювье ввел в систему понятие «тип» как высшую единицу классификации животных (в ботанике - «отдел»).

Особое значение для формирования современной систематики имело появление эволюционного учения Ч. Дарвина (1859 г.). Научные системы живых организмов, созданные в додарвиновский период, были искусственными. Они объединяли организмы в группы по сходным внешним признакам достаточно формально, не придавая значения их родственным связям. Идеи Ч. Дарвина снабдили науку методом построения естественной системы живого мира. Это означает, что та должна базироваться на каких-то сущностных, основополагающих свойствах классифицируемых объектов - организмов.

Попробуем в качестве аналогии построить «естественную систему» таких объектов, как книги, на примере личной библиотеки. При желании мы можем расставить книги на полках шкафов, группируя их либо по формату, либо по цвету корешков. Но в этих случаях будет создана «искусственная система», так как «объекты» (книги) классифицируются по второстепенным, «несущностным», свойствам. «Естественной» же «системой» будет библиотека, где книги сгруппированы в соответствии с их содержанием. В этом шкафу у нас научная литература: на одной полке книги по физике, на другой - по химии и т. д. В другом шкафу - художественная: проза, поэзия, фольклор. Таким образом, мы осуществили классификацию имеющихся книг по главному свойству, сущностному качеству - их содержанию. Имея теперь «естественную систему», мы легко ориентируемся во множестве разнообразных «объектов», ее образующих. А приобретя новую книгу, легко найдем ей место в конкретном шкафу и на соответствующей полке, т. е. в «системе».

Фундаментальной основой современной систематики служат идеи о единстве происхождения живых организмов и эволюции органического мира, приведшей к существующему многообразию этих организмов. Руководствуясь такими идеями, современная наука строит естественную систему на основе филогенетического родства (т. е. общности происхождения, близости и дальности родственных отношений между разными видами) классифицируемых организмов. Степень же родства сравниваемых видов устанавливается на основе их морфологического, анатомического, биохимического, генетического и т. д. сходства и различия.

Для построения системы организмов применяется иерархичность (соподчинение) таксономических (систематических) единиц : виды группируются в роды, роды - в семейства, семейства - в отряды, отряды - в классы, классы - в типы. Различные типы объединяются в царства. Таксономическая единица более высокого ранга объединяет организмы по наиболее крупным и значительным, существенным и основополагающим признакам. Чем ниже ранг, тем более частный, подчиненный характер имеют признаки, по которым осуществляется группировка видов в пределах данного таксона.

Рассмотрим, например, место в системе живых организмов человека как самостоятельного биологического вида (табл. 2).

Таблица 2

Место человека в системе животного царства

|

Царство |

Животные |

|

Хордовые |

|

|

Подтип |

Позвоночные |

|

Класс |

Млекопитающие |

|

Отряд |

|

|

Семейство |

Человекообразные |

|

Человек (Homo) |

|

|

Человек разумный (Homo sapiens) |

В течение всего ХХ в. систематика интенсивно развивалась, и этот процесс продолжается и сейчас. Благодаря достижениям в разных областях биологии и других естественных наук накоплен огромный фактический материал, заставляющий подвергнуть серьезному пересмотру существующие системы живых организмов.

Напомним, что еще Аристотель разделил все множество живых существ на два царства - растения и животные . Подобное представление сохранялось почти до середины XX в., когда началась фундаментальная перестройка всей системы высших таксонов. Еще в 1934 г. Е. Шаттон (французский микробиолог) предложил выделить бактерии в особое надцарство - прокариоты .

Но только в 1970-е гг. с помощью электронной микроскопии и молекулярной биологии удалось установить фундаментальные различия между прокариотными и эукариотными организмами, заключающиеся прежде всего в клеточной организации представителей этих надцарств. К несколько ранним годам относится и выделение нового (третьего) царства эукариот - грибов , предложенное в 1969 г. Р. Г. Уиттейкером (американским экологом) и сразу же принятое в научном мире. Грибы ранее включались в царство растений, хотя отличаются от последних и типом обмена веществ, и особенностями клеточной организации, и многими другими признаками.

В настоящее время остро обсуждается вопрос о выделении еще одного царства эукариотных организмов (царства протистов ), которые отличаются от всех остальных эукариот тем, что представлены преимущественно одноклеточными формами, а многоклеточные (точнее говоря - колониальные) среди них не имеют настоящих тканей. Таким образом, к этому царству должны быть отнесены простейшие, многие водоросли и некоторые грибы, включаемые ранее в три разных царства - животных, растений и грибов соответственно.

Около двух десятков лет тому назад в макросистеме организмов среди прокариот стали отмечать новое царство - архебактерии . Представители данной группы привлекли к себе пристальное внимание биологов. Будучи бесспорно прокариотными организмами (т. е. не имеющими оформленного ядра в клетке), они по организации генетического аппарата, ряду биохимических свойств, особенностям обмена веществ обнаруживают определенную близость к эукариотам. Обобщая все изложенное выше, можно представить современную макросистему живого в виде табл. 3.

Таблица 3

Макросистема организмов

|

Надцарство - прокариоты (доядерные организмы ) |

Надцарство - эукариоты (ядерные организмы ) |

|

1-е царство - архебактерии |

1-е царство - протисты |

|

2-е царство - растения |

|

|

2-е царство - эубактерии |

3-е царство - грибы |

|

4-е царство - животные |

Сегодня мы не в состоянии однозначно ответить на вопрос о происхождении вирусов и, соответственно, найти им надлежащее место в единой макросистеме организмов.

За пределами последней остается и такая группа, как лишайники. Как известно, данные организмы представляют собой неразрывное двуединство - симбиоз гриба и клеток водорослей (либо цианобактерий). Форма тела лишайника своеобразная, отличающаяся от свободноживущих грибов, хотя оно и образовано переплетением грибных гиф. Одни исследователи классифицируют лишайники в единой системе с грибами, другие рассматривают их как самостоятельную группу в царстве растений.

Очевидно, что по мере развития биологии, всех ее дисциплин и разделов систематика подвергнется уточнению, а естественная система живых организмов будет совершенствоваться.

Наука о классификации животных называется систематика или таксономия. Эта наука определяет родственные связи между организмами. Степень родства далеко не всегда определяется внешним сходством. Например, сумчатые мыши очень похожи на обыкновенных мышей, а тупайи — на белок. Однако эти животные относятся к разным отрядам. А вот броненосцы, муравьеды и ленивцы, совершенно непохожие друг на друга, объединены в один отряд. Дело в том, что родственные связи между животными определяются их происхождением. Исследуя строение скелета и зубную систему животных, ученые определяют, какие звери наиболее близки друг другу, а палеонтологические находки древних вымерших видов животных помогают установить более точно родственные связи между их потомками. Большую роль в систематике животных играет генетика — наука о законах наследственности.

Первые млекопитающие появились на Земле около 200 млн. лет назад, отделившись от зверообразных рептилий. Исторический путь развития животного мира называется эволюцией . В ходе эволюции происходил естественный отбор — выживали только те животные, которые сумели приспособиться к условиям окружающей среды. Млекопитающие развивались в разных направлениях, образуя множество видов. Случалось так, что животные, имеющие общего предка, на каком-то этапе стали жить в разных условиях и приобрели разные навыки в борьбе за выживание. Преобразовывался их внешний облик, из поколения в поколение закреплялись полезные для выживания вида изменения. Животные, предки которых относительно недавно выглядели одинаково, стали со временем сильно отличаться друг от друга. И наоборот, виды, имевшие разных предков и прошедшие разный эволюционный путь, иногда попадают в одинаковые условия и, меняясь, становятся похожими. Так неродственные между собой виды приобретают общие черты, и лишь науке под силу проследить их историю.

Классификация животного мира

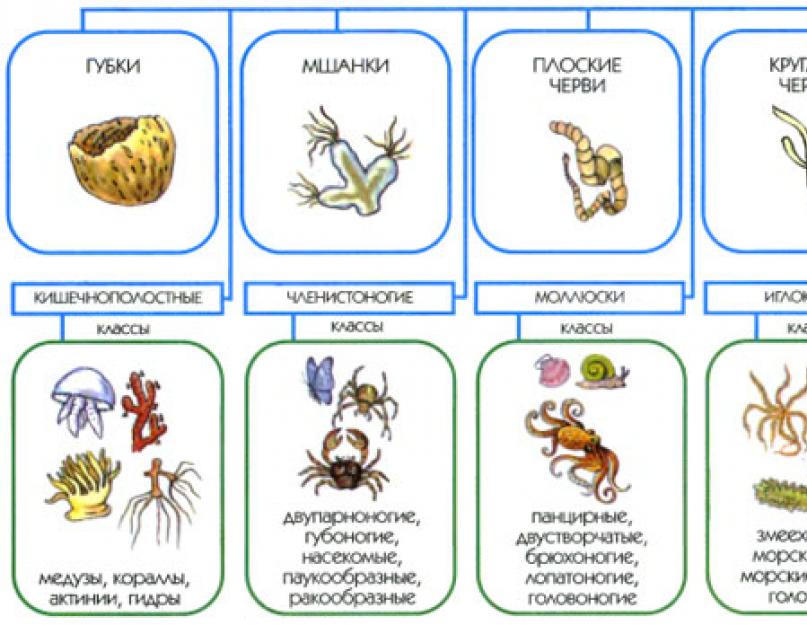

Живую природу Земли делят на пять царств : бактерии, простейшие, грибы, растения и животные. Царства, в свою очередь, делятся на типы. Существует 10 типов животных: губки, мшанки, плоские черви, круглые черви, кольчатые черви, кишечнополостные, членистоногие, моллюски, иглокожие и хордовые. Хордовые — самый прогрессивный тип животных. Их объединяет наличие хорды — первичной скелетной оси. Самые высокоразвитые хордовые объединены в подтип позвоночных. У них хорда преобразована в позвоночник.

Царства

Типы делятся на классы. Всего существует 5 классов позвоночных животных : рыбы, земноводные, птицы, рептилии (пресмыкающиеся) и млекопитающие (звери). Млекопитающие — самые высокоорганизованные животные из всех позвоночных. Всех млекопитающих объединяет то, что они вскармливают своих детенышей молоком .

Класс млекопитающих делится на подклассы : яйцекладущие и живородящие. Яйцекладущие млекопитающие размножаются, откладывая яйца, как рептилии или птицы, но детенышей вскармливают молоком. Живородящие млекопитающие делятся на инфраклассы: сумчатые и плацентарные. Сумчатые рожают недоразвитых детенышей, которые долгое время донашиваются в выводковой сумке матери. У плацентарных зародыш развивается в утробе матери и рождается уже сформировавшимся. У плацентарных млекопитающих есть особый орган — плацента, осуществляющая обмен веществ между материнским организмом и зародышем в период внутриутробного развития. У сумчатых и яйцекладущих плацента отсутствует.

Типы животных

Классы делятся на отряды. Всего существует 20 отрядов млекопитающих . В подклассе яйцекладущих — один отряд: однопроходные, в инфраклассе сумчатых — один отряд: сумчатые, в инфраклассе плацентарных 18 отрядов: неполнозубые, насекомоядные, шерстокрылы, рукокрылые, приматы, хищные, ластоногие, китообразные, сирены, хоботные, даманы, трубкозубые, парнокопытные, мозоленогие, ящеры, грызуны и зайцеобразные.

Класс млекопитающих

Некоторые ученые выделяют из отряда приматов самостоятельный отряд тупайи, из отряда насекомоядных выделяют отряд прыгунчиковые, а хищных и ластоногих объединяют в один отряд. Каждый отряд делится на семейства, семейства — на роды, роды — на виды. Всего на земле в настоящее время обитает около 4000 видов млекопитающих. Каждое животное в отдельности называется особь.

Основные термины и понятия, проверяемые в экзаменационной работе : вид, бинарная номенклатура, класс, классификация, отдел, отряд, порядок, семейство, систематика, род, таксон, тип.

Систематика растений, раздел ботаники, занимающийся естественной классификацией растений. Особей со многими сходными внешними и внутренними признаками объединяют в группы, называемые видами. Лютик жгучий – один вид, лютик кашупский – другой и т.п. Похожие друг на друга виды в свою очередь объединяют в один род : например, все лютики относятся к одноименному роду – Лютик , а все клематисы – растения семейства – лютиковые объединяются в род Клематис. Определенные черты сходства между лютиками, ветреницей, водосбором, клематисом и некоторыми другими родами позволяют объединить их в одно семейство – лютиковые. Семейства объединяются в порядки, порядки – в классы. Так, например, все лютиковые относятся к порядку Лютикоцветные. Из порядков формируются классы . Все лютиковые относятся к классу двудольных растений. Все двудольные цветковые растения входят в отдел покрытосеменных растений. А все растения образуют царство растений. Возникает иерархическая система из групп различного ранга. Каждая такая группа, независимо от ранга, например род Лютик, семейство Лютиковые или порядок Лютикоцветные , называется таксоном . Принципами выделения и классификации таксонов занимается особая дисциплина – таксономия .

Систематика – необходимая основа любой отрасли ботаники, т.к. она характеризует, взаимосвязи между разнообразными растениями и дает растениям официальные названия, позволяющие специалистам различных стран обмениваться научной информацией.

Первые серьезные попытки создания научной классификации растений нашли свое наиболее полное выражение в работах гениального шведского ботаника XVIII в. Карла Линнея, с 1741 по 1778 г. профессора медицины и естественной истории Упсальского университета. Он классифицировал растения главным образом по числу и расположению тычинок и плодолистиков (репродуктивных структур цветка). Линней ввел в обиход так называемую бинарную номенклатуру – систему двойных названий видов растений, которую он заимствовал у немецкого ботаника Бах– мана (Ривиниуса): первое слово соответствует роду, второе (видовой эпитет) – собственно виду. У Линнея было множество учеников, и некоторые из них в поисках новых растений путешествовали по Америке, Аравии, Южной Африке и даже Японии.

Слабость системы Линнея в том, что его жесткий подход временами не отражал очевидной близости между организмами или, наоборот, сближал явно далекие друг от друга виды . Известно, например, что три тычинки характерны как для злаков, так и для тыквенных, а, например, у сходных по многим другим признакам губоцветных их может быть и две, и четыре. Впрочем, сам Линней считал целью ботаники именно «естественную» систему и сумел выделить более 60 естественных групп растений.

В настоящее время приняты следующие системы классификации растений и животных.

Основным принципом объединения организмов в один таксон является степень их родства. Чем далее они отстоят друг от друга по своим родственным связям, тем большую таксономическую группу они образуют. Систематизируются организмы на основании разных признаков. Растения классифицируются по строению тела, наличию или отсутствию определенных органов или тканей, строению цветка, семени и по ряду других признаков. Животные также классифицируются по степени родства, внешнему и внутреннему сходству, способам питания и ряду других признаков. Наиболее важной для биологов таксономической группой является вид – группа особей сходных по внешнему и внутреннему строению, занимающая определенный ареал и дающих плодовитое потомство при скрещивании. Считается, что вид – это реально существующая в природе группа, т.к. все эволюционные преобразования происходят на популяционно-видовом уровне.

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Часть А

А1. Основная борьба за существование происходит между

1) классами 3) семействами

2) отделами 4) видами

А2. Ареал – это область распространения

1) отряда 2) вида 3) царства 4) класса А

AЗ. Укажите правильный порядок классификации

1) класс – тип – семейство – отряд – вид – род

2) тип – класс – отряд – семейство – род – вид

3) отряд – семейство – род – вид – отдел

4) вид – род – тип – класс – отряд – царство

А4. Укажите признак, на основании которого двух вьюрков можно отнести к разным видам

1) живут на разных островах

2) различаются размерами

3) приносят плодовитое потомство

4) отличаются хромосомными наборами

А5. Какая из таксономических групп растений указана неправильно?

1) класс двудольные

2) отдел покрытосеменные

3) тип хвойные

4) семейство крестоцветные

А6. Ланцетник относится к

1) классу хордовых 3) типу животных

2) подклассу рыб 4) подтипу бесчерепных

А7. Капуста и редька относятся к одному семейству на основании

1) строения корневой системы

2) жилкования листьев

3) строения стебля

4) строения цветка и плода

А8. В каком случае перечислены «царства» органического мира?

1) бактерии, растения, грибы, животные

2) деревья, хищники, простейшие, водоросли

3) беспозвоночные, позвоночные, хлорофилльные

4) споровые, семенные, рептилии, амфибии

Часть В

В1. Выберите три названия семейств растений

1) двудольные

2) мохообразные

Ключевые слова конспекта: многообразие живых организмов, систематика, биологическая номенклатура, классификация организмов, биологическая классификация, таксономия.

В настоящее время на Земле описано более 2,5 млн видов живых организмов. Для упорядочении многообразия живых организмов служат систематика, классификация и таксономия .

Систематика - раздел биологии, задачей которого является описание и разделение по группам (таксонам) всех существующих ныне и вымерших организмов, установление родственных связей между ними, выяснение их общих и частных свойств и признаков.

Разделами биологической систематики являются биологическая номенклатура и биологическая классификация .

Биологическая номенклатура

Биол огическая номенклатура заключается в том, что каждый вид получает название, состоящее из родового и видового имён. Правила присвоения видам соответствующих имён регулируются международными номенклатурными кодексами .

Для международных названий видов используется латинский язык . В полное название вида входит также фамилия учёного, описавшего данный вид, а также год публикации описания. Например, международное название домового воробья - Passer domesticus (Linnaeus, 1758) , а полевого воробья - Passer montanus (Linnaeus, 1758) . Обычно в печатном тексте названия видов выделяют курсивом, а имя описавшего и год описания - нет.

Требования кодексов распространяются только на международные названия видов. По-русски можно писать и «воробей полевой » и «полевой воробей ».

Биологическая классификация

Классификация организмов использует иерархические таксоны (систематические группы). Таксоны имеют различные ранги (уровни). Ранги таксонов можно разделить на две группы : обязательные (любой классифицированный организм относится к таксонам этих рангов) и дополнительные (используемые для уточнения взаимного положения основных таксонов). При систематизировании различных групп используется разный набор дополнительных рангов таксонов.

Таксономия — раздел систематики, разрабатывающий теоретические основы классификации. Таксон искусственно выделенная человеком группа opганизмов, связанных той или иной степенью родства и. в то же время, достаточно обособленная, чтобы ей можно было присвоить определенную таксономическую категорию того или иного ранга.

В современной классификации существует следующая иерархия таксонов : царство, отдел (тип в систематике животных), класс, порядок (отряд в систематике животных), семейство, род, вид. Кроме того, выделяют промежуточные таксоны : над- и подцарства, над- и подотделы, над- и подклассы и т.д.

Таблица «Многообразие живых организмов»

Это конспект по теме . Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту:

В настоящее время органический мир Земли насчитывает около 1,5 млн видов животных, 0,5 млн видов растений, около 10 млн микроорганизмов. Изучить такое многообразие организмов невозможно без их систематизации и классификации.

Большой вклад в создание систематики живых организмов внес шведский натуралист Карл Линней (1707–1778). В основу классификации организмов он положил принцип иерархии, или соподчиненности, а за наименьшую систематическую единицу принял вид. Для названия вида была предложена бинарная номенклатура, согласно которой каждый организм идентифицировался (назывался) по его роду и виду. Названия систематических таксонов было предложено давать на латинском языке. Так, например, кошка домашняя имеет систематическое название Felis domestica. Основы линнеевской систематики сохранились до настоящего времени.

Современная классификация отражает эволюционные взаимоотношения и родственные связи между организмами. Принцип иерархии сохраняется.

Вид – это совокупность особей, сходных по строению, имеющих одинаковый набор хромосом и общее происхождение, свободно скрещивающихся и дающих плодовитое потомство, приспособленных к сходным условиям обитания и занимающих определенный ареал.

В настоящее время в систематике используют девять основных систематических категорий: империя, надцарство, царство, тип, класс, отряд, семейство, род и вид.

Схема классификации организмов

По наличию оформленного ядра все клеточные организмы делятся на две группы: прокариоты и эукариоты.

Прокариоты (безъядерные организмы) – примитивные организмы, не имеющие четко оформленного ядра. В таких клетках выделяется лишь ядерная зона, содержащая молекулу ДНК. Кроме того, в клетках прокариот отсутствуют многие органеллы. У них имеются только наружная клеточная мембрана и рибосомы. К прокариотам относятся бактерии.

Таблица Примеры классификации организмов

Эукариоты

– истинно ядерные организмы, имеют

четко оформленное ядро и все основные

структурные компоненты клетки. К ним

относятся растения, животные, грибы.

Кроме

организмов, имеющих клеточное строение,

существуют и неклеточные формы жизни

– вирусы и бактериофаги.

Эукариоты

– истинно ядерные организмы, имеют

четко оформленное ядро и все основные

структурные компоненты клетки. К ним

относятся растения, животные, грибы.

Кроме

организмов, имеющих клеточное строение,

существуют и неклеточные формы жизни

– вирусы и бактериофаги.

Эти формы жизни представляют собой как бы переходную группу между живой и неживой природой. Вирусы были открыты в 1892 г. русским ученым Д. И. Ивановским. В переводе слово «вирус» означает «яд». Вирусы состоят из молекул ДНК или РНК, покрытой белковой оболочкой, а иногда дополнительно липидной мембраной. Вирусы могут существовать в виде кристаллов. В таком состоянии они не размножаются, не проявляют никаких признаков живого и могут сохраняться длительное время. Но при внедрении в живую клетку вирус начинает размножаться, подавляя и разрушая все структуры клетки-хозяина.

Проникая в клетку, вирус встраивает свой генетический аппарат (ДНК или РНК) в генетический аппарат клетки-хозяина, и начинается синтез вирусных белков и нуклеиновых кислот. В клетке-хозяине идет сборка вирусных частиц. Вне живой клетки вирусы не способны к размножению и синтезу белка.

Вирусы вызывают различные заболевания растений, животных, человека. К ним относятся вирусы табачной мозаики, гриппа, кори, оспы, полиомиелита, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий заболевание СПИД. Генетический материал вируса ВИЧ представлен в виде двух молекул РНК и специфического фермента обратной транскриптазы, который катализирует реакцию синтеза вирусной ДНК на матрице вирусной РНК в клетках лимфоцитов человека. Далее вирусная ДНК встраивается в ДНК клеток человека. В таком состоянии она может сохраняться долго, не проявляя себя. Поэтому антитела в крови у инфицированного человека образуются не сразу и обнаружить заболевание на этой стадии сложно. В процессе деления клеток крови ДНК вируса передается соответственно в дочерние клетки.

При каких-либо условиях вирус активизируется и начинается синтез вирусных белков, а в крови появляются антитела. В первую очередь вирус поражает Т-лимфоциты, ответственные за выработку иммунитета. Лимфоциты перестают узнавать чужеродные бактерии, белки и вырабатывать против них антитела. В результате организм перестает бороться с любой инфекцией, и человек может погибнуть от любого инфекционного заболевания.

Бактериофаги – это вирусы, поражающие клетки бактерий (пожиратели бактерий). Тело бактериофага состоит из белковой головки, в центре которой находится вирусная ДНК, и хвостика. На конце хвоста располагаются хвостовые отростки, служащие для закрепления на поверхности клетки бактерии, и фермент, разрушающий бактериальную стенку.

По каналу в хвостике ДНК вируса вспрыскивается в клетку бактерии и подавляет синтез бактериальных белков, вместо которых синтезируются ДНК и белки вируса. В клетке происходит сборка новых вирусов, которые покидают погибшую бактерию и внедряются в новые клетки. Бактериофаги могут использоваться как лекарства против возбудителей инфекционных заболеваний (холеры, брюшного тифа).