Поглощающий аппарат ЦНИИ-Н6 железнодорожного

транспорта

Поглощающий аппарат ЦНИИ-Н6 предназначен для установки на пассажирских вагонах и тендерах пассажирских локомотивов, оборудованных автосцепкой.

Этот аппарат (фиг. 48) состоит из двух самостоятельных частей: пружинной и пружинно-фрикционной, соединённых последовательно в один агрегат. В связи с этим корпус аппарата разделён на две части: горловину 1 и основание 2.

Пружинно-фрикционная часть аппарата состоит из шестигранной горловины 1, трёх фрикционных клиньев 3, нажимного конуса 4, шайбы 5, наружной 6 и внутренней 7 пружин. Эти детали аппарата однотипны с деталями поглощающего аппарата Ш-1-Т и отличаются от последних только уменьшенной длиной фрикционных клиньев и высотой нажимного конуса, а также вдвое меньшим числом рабочих витков пружин.

Пружинная часть состоит из основания 2, центральной пружины 8, четырёх больших угловых пружин 9, четырёх малых угловых пружин 10 и четырёх стержней 11. Пружина 8 одинакова по своим размерам с пружиной 6, а большие угловые пружины 9 - с пружиной 7. Малые угловые пружины 10 отличаются от больших пружин 9 только меньшим количеством рабочих витков.

Большие угловые пружины 9 размещаются в нишах горловины, а малые 10 - в нишах основания. Стержни 11 проходят внутри угловых пружин 9 и 10, разделяя их средней утолщённой частью, расположенной в отверстиях основания.

В угловых нишах горловины имеются цилиндрические приливы, на которые надеваются большие угловые пружины 9.

Обе части поглощающего аппарата стягиваются болтом 12 с гайкой 13. На

болт надета вспомогательная пружина 14. Стяжной болт одинаков с болтом

поглощающего аппарата Ш-I-T.

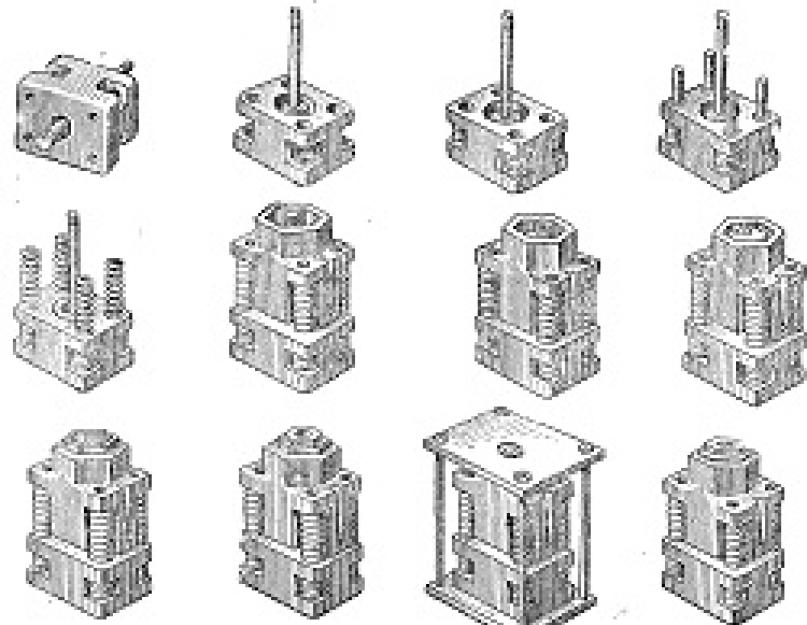

Аппарат собирается в следующем порядке (фиг. 49). В основание со стороны дна вставляется стяжной болт с предварительно надетой на него вспомогательной пружиной. В гнездо основания ставится центральная пружина, а малые угловые пружины вводятся сбоку в ниши. После этого в угловые отверстия основания вставляются стержни, концы которых^ входят внутрь малых угловых пружин. На выступающие части стержне? надеваются большие угловые пружины.

Затем ставится горловина так, чтобы её цилиндрические выступы, расположенные по углам, вошли внутрь больших угловых пружин, а дно легло на верх центральной пружины. В горловину вставляются наружная пружина и внутренняя, после чего ставится шайба, три фрикционных клина и нажимной конус. 1 Навинчиванием гайки на конец стяжного болта заканчивается сборка аппарата. Гайка стяжного болта ставится тогда, когда длина аппарата, сжимаемого под прессом, достигнет 568-575 мм.

Для облегчения навинчивания гайки на стяжной болт рекомендуется под головку болта ставить подкладку высотой 60 мм, чтобы при сжатии аппарата под прессом в первую очередь сжималась вспомогательная пружина.

После постановки гайки на стяжной болт и проверки аппарата под копром

конец болта над гайкой слегка расклёпывается так же, как это делается у

аппарата Ш-I-T.

Фиг. 48. Пассажирский поглощающий аппарат ЦНИИ-Н6

Разбирается аппарат под прессом. Выемка деталей производится в обратной последовательности.

Смазка фрикционных клиньев, нажимного конуса и внутренней поверхности горловины так же, как и у грузовых аппаратов, запрещается.

Запрещается ставить подкладку под гайку стяжного болта для укорочения длины аппарата ЦНИЙ-Н6 при постановке его на вагон, как это делается у поглощающих аппаратов грузового типа.

Такая подкладка не может выпасть из-под гайки болта, так как она всегда остаётся зажатой вспомогательной пружиной, находящейся на стяжном болте. Укорочение аппарата перед постановкой на вагон осуществляется путём сжатия его в тяговом хомуте струбцинкой.

При сжатии аппарата под прессом во время сборки длина его уменьшается на

20 мм за счёт предварительной затяжки пружин. После первого полного

сжатия аппарата под прессом эта затяжка распределяется между пружинами

обеих частей аппарата соответственно их жёсткостям, причём прогиб мощной

пружинной части равен 8,5 мм, а более слабых пружин фрикционной части -

11,5 мм.

Фиг. 49. Последовательность сборки поглощающего аппарата ЦНИИ-Н6

При отсутствии вспомогательной пружины усилие предварительной затяжки аппарата, равное начальному сопротивлению пружинной части, составляло бы 2,5 т. Благодаря вспомогательной пружине начальное сопротивление аппарата уменьшается до 1,6 т, что способствует более плавному троганию поезда с места. Это объясняется тем, что полностью сжатая в ненагруженном аппарате вспомогательная пружина стремится расправиться с усилием 0,9 т и при этом противодействует пружинной части, сопротивляющейся сжатию аппарата.

Кроме того, прогиб вспомогательной пружины на 24 мм вместе с предварительной затяжкой аппарата на 20 мм является достаточным запасом для покрытия всех производственных допусков и износа деталей.

Пружины в фрикционной части имеют усилие предварительной затяжки около 3 т, вследствие чего движение фрикционных клиньев начинается при нагрузке на аппарат более 12 т (учитывая, что сила трения увеличивает сопротивление пружин в четыре раза).

Поглощающий аппарат ЦНИИ-Н6 работает следующим образом.

При приложении нагрузки к торцу нажимного конуса или к основанию аппарата сначала сжимаются одновременно центральная пружина 8 (см. фиг. 48) и четыре большие угловые пружины 9 пружинной части. В это же время начинает расправляться вспомогательная пружина.

После сжатия пружин 8 и 9 на 23 мм цилиндрические выступы -Горловины касаются торцов стержней 11 и продвигают их к основанию. От нажатия заплечиков утолщённых мест стержней начинают сжиматься малые угловые пружины 10.

Дальнейшее сжатие всех девяти пружин пружинной части продолжается до тех пор, пока дно горловины не упрётся в торец основания. В это время сопротивление сжатию пружинной части аппарата достигает 28,5 т.

Однако, прежде чем горловина упрётся в основание, в работу вступает пружинно-фрикционная часть аппарата, имеющая начальное сопротивление сжатию, равное 12 т. Это происходит примерно одновременно с началом сжатия малых угловых пружин, так как в момент касания цилиндрических упоров горловины со стержнями 11 сопротивление пружинной части аппарата равно 12,5 т. Что начнёт сжиматься раньше - пружинно-фрикционная часть аппарата или пружины 10 - зависит от величины коэффициента трения фрикционных деталей.

Включение пружинно-фрикционной части в работу аппарата происходит без толчка, после чего сопротивление аппарата продолжает нарастать плавно, но с несколько большей жёсткостью.

Благодаря тому, что конечное сопротивление пружинной части в два с лишним раза превышает усилие, приводящее в движение фрикционные детали аппарата, достигается плавный переход от работы одной пружинной части к совместной работе обеих частей

аппарата даже при всех неблагоприятных производственных допусках на детали и изменениях коэффициента трения.

После упора горловины в основание сжатие пружинной части аппарата

прекращается и продолжает работать только одна пружинно-фрикционная

часть. Это происходит также без скачка усилия, но

жёсткость аппарата ещё больше увеличивается. Сжатие пружинно-фрикционной

части аппарата заканчивается, когда торцовая поверхность нажимного

конуса станет на одном уровне с кромкой горловины. Конечное

сопротивление аппарата к этому времени достигает 46,4 т.

Сопротивление аппарата при любом его сжатии в сильной степени зависит от величины коэффициента трения на рабочих поверхностях фрикционных деталей, а также от изменения углов наклонных плоскостей этих деталей из-за производственных допусков.

При отдаче аппарата после прекращения действия усилия сначала расправляется на 21 мм только пружинная часть, затем происходит одновременное расправление до конца всех пружин, кроме вспомогательной, которая свободна в сжатом аппарате. После того как аппарат расправится на 46 мм, начинается сжатие вспомогательной пружины и к концу отдачи она опять оказывается полностью сжатой (на 24 мм).

На фиг. 50 показана теоретическая диаграмма работы аппарата, т. е. нарастание сопротивления по мере сжатия, построенная в предположении величины коэффициента трения 0,25.

Наличие пружинной части, имеющей малое сопротивление в начале сжатия и достаточно высокое в конце (выше силы тяги пассажирского локомотива), хорошо обеспечивает плавность хода

Офицеры данного управления входили в состав резидентур в столицах иностранных государств и занимались перехватом и расшифровкой передач по правительственным и военным информсетям. Кроме того, в подчинении у этого управления находились полки электронной разведки, дислоцированные на советской территории, а также службы электронной разведки военных округов и флотов.

Электронная, космическая и радиотехническая разведка. Включает Центр космической разведки - на Волоколамском шоссе, так называемый «объект К-500». Оно включало в себя четыре отдела:

1-й - отдел радиоразведки - занимался перехватом и дешифрованием сообщений из каналов связи иностранных государств. Он руководил так называемыми подразделениями особого назначения (сокращенно - ОСНАЗ), входившими в военные округа и группы советских войск в Венгрии, ГДР, Польше и Чехословакии. Под руководством отдела радиоразведки ОСНАЗ выполнял функции перехвата сообщений из коммуникационных сетей зарубежных стран - объектов радиоразведывательного наблюдения со стороны ГРУ. Для этих целей в распоряжении 1-го отдела 6-го управления находилось 300 человек плюс 1,5 тысячи других военных и гражданских служащих.

2-й - отдел радиотехнической разведки 6-го управления ГРУ - пользовался услугами тех же станций перехвата и осуществлял наблюдение электронными средствами за теми же странами, что и 1-й. Однако предметом интереса 2-го отдела являлись радио, телеметрические и другие электронные сигналы, излучаемые аппаратурой управления, обнаружения и слежения военного назначения. Для перехвата этих сигналов он задействовал ОСНАЗ в военных округах и группах войск Министерства обороны СССР.

3-й - отдел технического обеспечения - занимался обслуживанием станций перехвата, оборудование которых размещалось в зданиях советских посольств, консульств и торговых миссий по всему миру, а также отдельно расположенных станций перехвата на Кубе, во Вьетнаме, Бирме и Монголии.

4-й - отдел слежения 6-го управления ГРУ - круглосуточно отслеживал всю информацию, которую оно добывало средствами радиоразведки. Основная задача отдела состояла в слежении за военной ситуацией в мире и особенно за существенными изменениями в вооруженных силах США. Каждый офицер отдела отвечал за свой объект наблюдения, среди них были американское командование стратегической авиацией, командование тактической авиацией США и другие. На основе данных, полученных из отдела слежения, оперативный дежурный по 6-му управлению ежедневно составлял информационную сводку, которая, в свою очередь, входила в итоговую информационную сводку всего ГРУ.

Главными объектами, которыми располагает служба радиоразведки:

Центр радио- и спутниковой связи, расположенный под Москвой. В нем принимали, в том числе и по спутниковым каналам связи, информацию от 11 комплексов стратегической электронной разведки, находящихся в СССР, и от 4 зарубежных. Центральная станция радиоразведки в городе Климовск под Москвой, где круглосуточно работала служба отслеживания и первичной обработки данных радиоразведки. Центры радиоперехвата и электронной разведки в Лурдесе (Куба), бухте Камрань (Вьетнам), Рангуне (Бирма) и в Монголии. Информация с этих и расположенных на территории СССР центров стекалась в центральную станцию радиоразведки в городе Климовске.

Информационные потоки с центральной станции радиоразведки, с объектов тактической разведки в военных округах, группах войск и на флотах направлялись в аппарат 6-го управления, где на их основании готовили ежедневные сводки, поступавшие на командный пост ГРУ, созданный в 1962 г. во время Кубинского кризиса, а также включавшиеся в ежедневную разведсводку ГРУ. Кроме того, сводки 6-го управления направлялись в службу информации ГРУ, где они накапливались и анализировались. Радиоразведывательный флот СССР в лучшие годы насчитывал 62 корабля. (Источник «Империя ГРУ»).

Офицеры данного управления входили в состав резидентур в столицах иностранных государств и занимались перехватом и расшифровкой передач по правительственным и военным информсетям. Кроме того, в подчинении у этого управления находились полки электронной разведки, дислоцированные на советской территории, а также службы электронной разведки военных округов и флотов. Таким образом в распоряжении этого управления находятся корабли радиоразведки, спутники и центры радиоперехвата. Например, во время последней войны в Югославии в апреле 1999 года в Адриатическом море открыто появился разведывательный корабль Черноморского флота "Лиман", спустя несколько месяцев его сменил "Кильдин". На таких кораблях нет ни ракетного, ни артиллерийского, ни торпедного вооружения. Только средства радио-, радиотехнической и гидроакустической разведки.

В дополнение к 6-му управлению деятельность еще нескольких подразделений и служб ГРУ была связана с радиоразведкой. Так, командный пост ГРУ, осуществлявший круглосуточное наблюдение за появлением признаков готовящегося нападения на СССР, пользовался при этом и информацией, которая поступала в 6-е управление. Управления информационного обеспечения выполняли работу по оценке сводок разведданных, поступавшие из 6-го управления. Дешифровальная служба занималась криптоанализом перехваченных шифрованных сообщений. Она находилась в прямом подчинении начальника ГРУ и располагалась на Комсомольском проспекте в Москве. Главной задачей дешифровальной службы было чтение шифрсообщений из тактических военных сетей связи. Специальный вычислительный центр ГРУ обрабатывал поступавшую информацию, которая добывалась средствами радиоразведки с помощью вычислительной техники. Центральный научно-исследовательский институт в Москве разрабатывал специализированное оборудование для ведения радиоразведки, за его производство и техническое обслуживание отвечало оперативно-техническое управление ГРУ. Зарубежные центры радиоперехвата эксплуатируются Шестым управлением ГРУ совместно с ФАПСИ, например, знаменитый радиоэлектронный центр в Лурдесе на Кубе. В 2001 году по решению Президента России В.В.Путина он был закрыт и демонтирован.

Что касается управления космической разведки ГРУ, то оно собирает разведывательные данные с помощью спутников. Управление руководит действиями ОСНАЗа - отряды Особого Назначения, подчиняющиеся Первому и Второму отделу Шестого управления ГРУ, функции которых - радио- и радиотехническая разведка. Анализ и обработка добытой таким образом информации возложены на так называемую “систему Дозор”, которая находится в центральном здании ГРУ на Хорошевском шоссе (“объект К 200”).

Лабораторией совместно с заводом были разработаны и освоены в массовом производстве первые образцы отечественного бездымного пироксилинового пороха для ружей и артиллерийских орудий. Творческими усилиями нескольких поколений ученых и специалистов лаборатория выросла в многопрофильный научный коллектив, способный решать самые сложные задачи в области порохов, взрывчатых веществ, снаряжения боеприпасов, пиротехники и спецхимии.

В 1931 г. лаборатория преобразована в Военно-химический научно-исследовательский институт (ВХНИИ) Наркомата оборонной промышленности СССР и переведена в Москву. У истоков научной школы, созданной институтом в области боеприпасов и спецхимии, стояли выдающиеся русские химики Д.И. Менделеев, К.Э. Регель, Г.П. Киснемский, Н.А. Голубицкий, А.А. Шмидт, А.В. Сапожников, А.С. Бакаев, В.В. Хожев. Дальнейшее ее становление проходило при активном участии академиков Н.Н. Семенова, Н.Д. Зелинского, Ю.Б. Харитонова, Б.П. Жукова, Я.Б. Зельдовича, М.А. Лаврентьева.

В довоенный период ВХНИИ, переименованный затем в НИИ № 6 Наркомата боеприпасов СССР, провел цикл работ по расширению сырьевой базы пороходелия путем замены хлопковой целлюлозы облагороженной древесной целлюлозой и по разработке ускоренных методов фабрикации пироксилина и пироксилиновых порохов. Внедрение результатов этих работ позволило увеличить мощности пороховой промышленности в два раза без дополнительного капитального строительства.

Были разработаны и внедрены нитроглицериновые баллиститные пороха для артиллерийских и минометных выстрелов и ракетных двигателей, в том числе для "Катюш", высокопроизводительные непрерывные технологии производства мощных взрывчатых веществ. До конца Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. НИИ-6 был единственным в стране комплексным научно-исследовательским учреждением по порохам, ВВ, пиротехническим и зажигательным средствам, по снаряжению боеприпасов и средств инициирования. Снаряжение большинства артиллерийских, минометных и ракетных выстрелов, разрывных зарядов артснарядов, авиабомб и мин, находившихся на вооружении Красной Армии во время войны, было разработано НИИ-6 или с его участием.

Разработки института в области боеприпасов и организация их массового производства в значительной степени обеспечили победу в Великой Отечественной войне. В годы войны институт создал первые кумулятивные противотанковые снаряды и гранаты, мощные кумулятивные заряды для инженерных войск. Широко использовались на фронтах разработанные НИИ-6 вязкие зажигательные огнесмеси, противотанковые зажигательные и бронебойно-зажигательные боеприпасы. Достойный вклад в дело победы внес действовавший на производственной базе института завод боеприпасов № 562 НКБ СССР.

В послевоенное время Институт активно развивал новые направления исследований, связанные с ракетной техникой и освоением космоса. С участием специалистов НИИ-6 разработаны современные образцы вооружения и военной техники, не уступающие уровню передовых зарубежных стран.

В начале 1950-х гг. в НИИ-6 впервые в отрасли начаты исследования и опытно-конструкторские работы в области смесевых ракетных твердых топлив и различных технологий переработки их в заряды для твердотопливных ракет. Институт создал большое число пороховых и твердотопливных зарядов оригинальных конструкций для ствольных артиллерийских систем и ракет различных классов, в том числе и для ракетных войск стратегического назначения.

1 мая 1960 г. разработанные НИИ-6 боевые элементы сбили под Свердловском самолет-шпион, пилотируемый летчиком Пауэрсом. 26 июля 1965 г. боевыми элементами НИИ-6 был сбит хваленый американский "Фантом". После этого было сбито еще много "Фантомов", "Стратофортрессов". Горели "Фантомы" и на Ближнем Востоке. В начале 60-х гг. боевыми элементами, созданными в НИИ-6, впервые в мире была уничтожена головная часть баллистической ракеты.

Разработанными институтом боевыми частями оснащены многие ракеты ПВО и ПРО, не только успешно прошедшие государственные испытания, но и высоко зарекомендовавшие себя во многих странах, в том числе известные всему миру ракеты современных систем С-300.

На вооружение бронетанковых войск нашей страны сдана система динамической защиты объектов бронетанковой техники, для которой институт отработал снаряжение ВВ. В институте создано устройство, которое обеспечивает уничтожение противотанкового снаряда еще на подлете его к танку.

Осенью 1969 г. НИИ-6 преобразован в Центральный институт отрасли - Центральный НИИ химии и механики (ЦНИИХМ). Широко привлекая к решению важнейших задач отрасли научных потенциал Академии наук и высшей школы, институт разработал и внедрил ряд принципиально новых и оригинальных решений по созданию новых видов специальной техники.

Институт разработал и внедрил в отрасли программно-целевые методы прогнозирования развития боеприпасов и средств новой техники с использованием тактико-технико-экономического анализа, средств вычислительной техники, математического и физического моделирования.

Опыт применения процессов горения и взрыва, достижений спецхимии и специального материаловедения в военной сфере институт широко использует в условиях конверсии для создания современных образцов гражданской продукции (средства для резки, упрочнения и сварки металлов взрывом, средства для борьбы со снежными лавинами, различные медикаменты, изделия бытовой химии, парфюмерно-косметические средства, кондиционеры и многие другие).

За большие заслуги перед страной в годы Великой Отечественной войны и за заслуги в создании и организации производства специальной техники в 80-е гг. коллектив ЦНИИХМ награжден орденом Трудового Красного Знамени (1944 г.) и орденом Октябрьской революции (1982 г.).

Перспективы развития предприятия носят многоплановый характер и представляют собой, помимо проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию всех видов спецтехники и ее элементов, также:

- научно-техническое и экономическое краткосрочное и долгосрочное прогнозирование развития отрасли;

- координацию на межотраслевом уровне работ по созданию и совершенствованию методологии обеспечения надежности изделий предприятий оборонных отраслей промышленности;

- организацию и проведение выставок, выставок-продаж, в том числе международных, как гражданской продукции оборонных предприятий, так и других товаров народного потребления;

- осуществление деятельности в области создания и сертификации систем менеджмента качества и управления окружающей средой предприятия;

- сохранение и развитие центральной роли института, научное и информационное сопровождение процессов подготовки и выработки управленческих решений в сферах оказания государственных услуг в финансовой, экономической, научно-технической, инновационной, производственной, кадровой и инвестиционной деятельности предприятий и организаций в обеспечение эффективного функционирования отрасли боеприпасов как высокотехнологичного многопрофильного сектора экономики России;

- комплексное проектирование в области строительства зданий, сооружений и инженерных сетей объектов промышленного и гражданского назначения.