Валы и вращающиеся оси монтируют на опорах, которые определяют положение вала или оси, обеспечивают вращение, воспринимают нагрузки и передают их основанию машины. Основной частью опор являются подшипники, которые могут воспринимать радиальные, радиально-осевые и осевые нагрузки; в последнем случае опора называется подпятником, а подшипник носит название упорного.

По принципу работы различают подшипники скольжения, в которых цапфа вала скользит по опорной поверхности, и подшипники качения, в которых между поверхностью вращающейся детали и опорной поверхностью расположены тела качения.

От качества подшипников в значительной степени зависит работоспособность, долговечность и КПД машин.

Подшипники, работающие по принципу трения скольжения, называются подшипниками скольжения .

Простейшим подшипником скольжения является отверстие, расточенное непосредственно в корпусе машины, в которое обычно вставляют втулку (вкладыш) из антифрикционного материала.

Достоинства подшипников скольжения: малые габариты в радиальном направлении, хорошая восприимчивость ударных и вибрационных нагрузок, возможность применения при очень высоких частотах вращения вала и в прецизионных машинах, большая долговечность в условиях жидкостного трения, возможность использования при работе в воде или агрессивной среде.

Недостатки подшипников скольжения: большие габариты в осевом направлении, значительный расход смазочного материала и необходимость систематического наблюдения за процессом смазывания, необходимость применения дорогостоящих и дефицитных антифрикционных материалов для вкладышей. Вышеперечисленные достоинства и недостатки определяют применение подшипников скольжения, например в молотах, поршневых машинах, турбинах, центрифугах, координатно-расточных станках, для валов очень больших диаметров, а также для валов тихоходных машин. КПД подшипников скольжения h=0,95...0,99.

Существует очень много конструкций подшипников скольжения, которые подразделяются на два вида: неразъемные и разъемные. Неразъемный подшипник (рис. 38) состоит из корпуса и втулки, которая может быть неподвижно закреплена в корпусе подшипника или свободно заложена в него («плавающая втулка»). Неразъемные подшипники используют главным образом в тихоходных машинах, приборах и т. д. Их основное преимущество – простота конструкции и низкая стоимость.

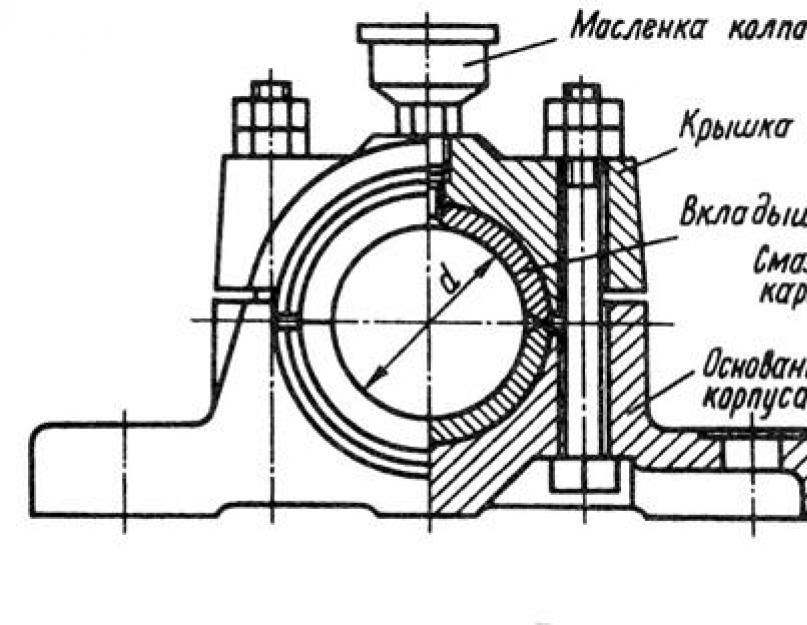

Разъемный подшипник (рис. 39) состоит из основания и крышки корпуса, разъемного вкладыша, смазочного устройства и болтового или шпилечного соединения основания с крышкой. Износ вкладышей в процессе работы компенсируется поджатием крышки к основанию. Разъемные подшипники значительно облегчают сборку и незаменимы для конструкций с коленчатыми валами. Разъемные подшипники широко применяются в общем и особенно тяжелом машиностроении.

равномерное распределение нагрузки по длине вкладыша. Такие подшипники применяются при большой длине цапф.

Сегментные подшипники с качающимися вкладышами (рис. 41) хорошо центрируют вал и обеспечивают стабильную работу подшипниковых узлов, поэтому их применяют для быстроходных валов, особенно при опасности возникновения вибраций.

Упорный подшипник скольжения (подпятник) (рис. 42) в основном предназначен для восприятия осевых нагрузок.

Корпуса подшипников обычно изготовляются из чугуна. Вкладыши изготовляют из подшипниковых материалов, которые

пластики и др.), комбинированные (пористые металлы, пропитанные пластмассой; пластмассы с наполнителем из металла или графита; слоистые материалы типа металл–пластмасса).

Втулки подшипников скольжения (металлические, биметаллические и из спекаемых материалов) стандартизованы.

Подшипники, работающие по принципу трения качения, называются подшипниками качения . В настоящее время такие подшипники имеют наибольшее распространение. Подшипники качения изготовляют в большом диапазоне стандартных типоразмеров с наружным диаметром от 2 ммдо 2,8 м и массой от долей грамма до нескольких тонн.

направлении, невысокая стоимость (массовое производство) и высокая степень взаимозаменяемости.

К недостаткам подшипников качения относятся: чувствительность к ударным и вибрационным нагрузкам, большие габариты в радиальном направлении, малая надежность в высокоскоростных приводах.

Кольца и тела качения обычно изготовляют из подшипниковых сталей с высоким содержанием хрома, например ШХ15, ШХ20СГ, 18ХГТ и др. Сепараторы штампуют из качественной углеродистой конструкционной стали. Массивные сепараторы для высокоско- ростных подшипников изготовляют из медных и алюминиевых сплавов, текстолита, магниевого чугуна и др.

Кольца и тела качения подшипников закаливаются до твердости 60...65 HRC э.

Классификация подшипников качения может осуществляться по многим признакам, а именно:

по форме тел качения (шариковые, цилиндрические и конические роликовые, игольчатые);

по числу рядов тел качения (однорядные, двухрядные и многорядные);

по направлению воспринимаемой нагрузки (радиальные, радиально-упорные, упорно-радиальные, упорные, комбинированные);

по возможности самоустановки (самоустанавливающиеся, несамоустанавливающиеся);

по габаритным размерам (серии диаметров и ширин);

по конструктивным особенностям .

ГОСТ устанавливает для подшипников качения следующие классы точности (в порядке повышения точности): 0; 6; 5; 4 и 2. Нормальный класс точности обозначается цифрой 0, сверхвысокий класс точности обозначается 2. В общем машиностроении обычно применяют подшипники класса точности 0.

Система условных обозначений шариковых и роликовых подшипников качения устанавливается ГОСТом. Нули, стоящие в обозначении левее значащих цифр, не показывают.

Основное условное обозначение подшипников качения ведется цифрами по следующей схеме:

| (7) | (6–5) | (4) | (3) | (2–1) |

| Серия ширин | Конструктивная разновидность | Тип подшипника | Серия диаметров | Внутренний диаметр |

Порядок отсчета цифр в условном обозначении подшипника ведется справа налево. Первые две цифры справа обозначают внутренний диаметр подшипников диаметром от 20 до 495 мм, причем обозначение получается путем деления значения диаметра на 5. Подшипники с внутренним диаметром 10мм обозначаются 00; 12 мм – 01; 15 мм – 02; 17 мм – 03.

КПД одной пары подшипников качения h=0,99...0,995.

Наиболее дешевыми и распространенными в машиностроении являются шариковые радиальные однорядные подшипники (рис. 43), способные воспринимать также осевую нагрузку в обоих направлениях, если она не превышает одной трети радиальной нагрузки. Эти подшипники допускают угловое смещение внутреннего кольца относительно наружного до 10".

Цилиндрический роликовый подшипник с короткими цилиндрическими роликами (рис. 44, а ) допускает только радиальную нагрузку. Нагрузочная способность таких подшипников по сравнению с однорядными шариковыми больше примерно в 1,5 раза, а долговечность в 3,5 раза. Подшипник допускает осевое смещение колец, но не допускает их угловое смещение.

Конический роликовый подшипник (рис. 44, б ) с коническими роликами воспринимает радиальную и осевую нагрузку (радиально-упорный подшипник), обладает большой нагрузочной способностью, не допускает угловое смещение колец. Если угол контакта a>45°, то подшипник называется упорно-радиальным.

Радиально-упорный шариковый подшипник (рис. 44, в ) обладает по сравнению с коническими роликоподшипниками несколько меньшей нагрузочной способностью. Стандартные радиально-упорные шарикоподшипники выпускаются с углами контакта a=12, 26 и 36°.

Сферический шариковый подшипник (рис. 44, г ) имеет сферическую дорожку качения на наружном кольце, благодаря чему допускает значительное (до 2–3°) угловое смещение колец. Эти подшипники предназначены в основном для радиальной, но воспринимают и небольшую осевую нагрузку.

|  |  | |

| а | б | в | г |

Следует заметить, что применение более дешевых шариковых подшипников не гарантирует экономичность конструкции, так как более дорогие роликовые подшипники дают возможность уменьшить размеры и массу подшипниковых узлов и значительно увеличить их долговечность.

Кроме шариковых, существуют сферические роликовые подшипники с бочкообразными роликами.

Для обеспечения возможности самоустанавливаться при монтаже, компенсируя при этом несоосность посадочных мест, радиальные шариковые и роликовые подшипники могут быть изготовлены со сферической посадочной поверхностью наружного кольца.

На рис. 45 изображен упорный шариковый подшипник, предназначенный для восприятия односторонней осевой нагрузки. Кольцо с внутренним диаметром d, монтируемое на вал и имеющее зазор с корпусом, называется тугим, кольцо с внутренним диаметром d 1 , предназначенное для посадки в корпус и имеющее зазор с валом, называется свободным. Упорный подшипник может быть самоустанавливающимся за счет сферической поверхности базового торца. Упорные подшипники могут быть роликовыми. Для восприятия осевой нагрузки в обоих направлениях существуют двойные упорные подшипники качения.

Рис. 45

Рис. 45

|  Рис. 46

Рис. 46

|

Кроме перечисленных, существуют подшипники: игольчатые с витыми роликами, радиально-упорные шариковые с разъемным (внутренним или наружным) кольцом, с контактным уплотнением, с защитными шайбами и другие конструктивные разновидности.

На рис. 46 показан подпятник качения, смонтированный из радиального и упорного шарикоподшипников качения. Для компенсации возможных перекосов вала под свободное кольцо упорного подшипника положена прокладка из мягкого металла или линолеума.

§ 20. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ (ДО ХУЯ МАСЛА)

Для уменьшения потерь энергии на преодоление трения, обеспечения износостойкости, отвода теплоты из зоны контакта, уменьшения шума при работе, удаления продуктов изнашивания и предохранения от коррозии применяют смазывание трущихся поверхностей.

В зависимости от агрегатного состояния смазочные материалы бывают твердые (графит, слюда, дисульфид молибдена), пластичные (смазки литол, солидол, консталин, ЦИАТИМ, ВНИИНП), жидкие (вода, органические и минеральные масла) и газообразные (воздух, газы).

Твердые смазочные материалы применяются в следующих случаях:

– в условиях, когда жидкие и пластичные смазки неработоспособны (низкие или высокие температуры, глубокий вакуум, агрессивные среды) или недопустимы по технологическому процессу (электронные приборы и машины и др.);

– в условиях редких перемещений при предотвращении контактной коррозии (соединения с натягом, посадочные поверхности передвижных шкивов и др.);

– в условиях одноразового действия или очень малого общего срока службы.

Наиболее распространены жидкие и пластичные смазочные материалы. Нередко к смазочному материалу для придания ему новых свойств добавляют другие вещества, называемые присадками, например, противозадирные, противоизносные, антикоррозионные и другие присадки.

Пластичные смазочные материалы применяются в следующих случаях:

– в открытых узлах трения;

– в узлах с малой работой трения, допускающих длительную работу или выработку всего ресурса без смазки;

– в трудно герметизируемых узлах трения;

– в узлах трения, требущих надежной герметизации;

– в труднодоступных узлах трения, требующих длительной работы без замены смазки;

– в механизмах, работающих в широком диапазоне температур или режимов эксплуатации;

– при длительной консервации деталей;

– в подшипниках качения.

Жидкие смазочные материалы применяются в следующих случаях:

– зубчатые и червячные передачи, а также цилиндров и деталей паровых машин смазываются индустриальными и трансмиссионными маслами;

– двигатели автомобилей и самолетов смазываются моторными маслами;

– синтетические масла предназначены для работы в условиях высоких и низких температур;

– подшипники насосов, турбин, гребных винтов смазываются водой;

– для смазывания подшипников скольжения быстроходных валов применяют менее вязкие сорта масел;

– для подшипников тихоходных валов и при ударных нагрузках применяют более вязкие сорта масел или пластичные смазочные материалы;

– для смазывания подшипников качения.

Газообразные смазочные материалы применяются в следующих случаях:

– аэродинамические опоры в гироскопах, центрифугах, газовых турбинах, подшипниках машин для сжижения газов;

– аэростатические опоры в испытательных устройствах, приборах, прецизионных машинах при невысоких скоростях;

– в бесконтактных электромагнитных опорах при особо высоких скоростях вращения.

Роликовые подшипники более требовательны к качеству смазки, чем шарикоподшипники.

Устройства, предназначенные для поддержания движущихся деталей и обеспечения определенного вида движения деталей, называют направляющими .

Направляющие для вращательного движения называют опорами . Понятие “опора” охватывает два звена – цапфу и подшипник. Цапфой называют часть вала или оси, опирающуюся на подшипник.

Точность и надежность работы механизмов и машин во многом зависит от качества опор.

Подшипники – устройства, поддерживающие валы и оси, - воспринимают радиальные и осевые нагрузки, приложенные к валу, и передают их на корпус. Кроме того, подшипник обеспечивает фиксацию вала в определенном положении. Помимо валов и осей подшипники могут поддерживать детали, вращающиеся вокруг осей или валов, например, шкивы, шестерни и т.п.

По виду трения подшипники делят на подшипники скольжения и качения.

В подшипниках скольжения опорный участок вала (цапфа) скользит по поверхности подшипника (рисунок 15).

Рис.15. Подшипники скольжения

Подшипники скольжения появились значительно раньше опор качения – при создании простейших машин. В современном машиностроении подшипники скольжения используют только там, где применение их является предпочтительным. Например, для подшипников особо тяжелых валов (для которых подшипники качения не изготовляют), если необходимо иметь разъемные подшипники (для коленчатых валов) и т.п.

Подшипники скольжения (см. рисунок 15) состоят из двух основных элементов: корпуса 1 и вкладыша 2. Вкладыш, являющийся рабочим элементом, выполняется из антифрикционного материала (бронза, латунь, баббит, специальный чугун, пластмасса). Он находится в непосредственном соприкосновении с цапфой вала и воспринимает от неё нагрузки. Корпус, который может быть разъемным и неразъемным, предназначен для размещения вкладыша и восприятия нагрузок.

Достоинства подшипников скольжения – незначительные размеры в радиальном направлении; простота устройства, изготовления и монтажа; низкая стоимость; малая чувствительность к ударам и толчкам; бесшумность работы. К недостаткам следует отнести: значительные потери на трение, сложность системы смазки, высокие требования к смазке.

В современном машиностроении чаще используют подшипники качения . В них трение скольжения заменяется трением качения посредством установки тел качения между опорными поверхностями подшипника и вала.

Подшипник качения (рисунок 16) – это готовый узел, который в большинстве случаев состоит из наружного 1 и внутреннего 3 колец с углублениями – дорожками качения А , тел качения 2 (шариков или роликов) и сепаратора 4, направляющего и удерживающего тела качения. В некоторых типах подшипников для уменьшения габаритов одно или оба кольца отсутствуют, а иногда отсутствует сепаратор (игольчатые).

Рис.16. Подшипник качения

Достоинства подшипников качения: малые потери на трение и незначительный нагрев, малый расход смазки, небольшие габариты в осевом направлении, невысокая стоимость (массовое производство) и высокая степень взаимозаменяемости. К недостаткам опор качения можно отнести увеличенные габариты в радиальном направлении, чувствительность к ударным и вибрационным нагрузкам, некоторый шум в работе и сложность монтажа.

Все подшипники качения стандартизованы и в массовых количествах выпускаются специализированными заводами.

Для передачи вращательного движения наиболее характерными типовыми деталями и сборочными единицами машин являются валы, оси, цапфы, опоры валов и осей (подшипники) и муфты (рис. 37, а - г).

Рис. 37.

Валы, оси и опоры:

а - вал на опорах; б - подшипник скольжения неразъемный, в, г - подшипник скольжения разъемный; 1 - цапфа-шип; 2 - опора (подшипник), 3 - шкив, 4 - монтажная шейка, 5 - опора (подшипник), 6 - зубчатое колесо, 7 - цапфа-шейка, 8 - ось, 9 - блок

Валы - детали машин, предназначенные для передачи крутящего момента (мощности) и несущие на себе такие детали, как шкивы, зубчатые колеса, муфты, маховики. Валы могут иметь различное расположение: горизонтальное, вертикальное, наклонное. При работе валы подвергаются скручиванию, изгибу, поперечным и продольным нагрузкам. Валы могут быть цилиндрическими, гладкими, пустотелыми, ступенчатыми, коленчатыми, кривошипными и составными. Когда вал машины или механизма расположен по отношению к валу двигателя так, что осуществить их связь жесткими передачами невозможно, применяют гибкие проволочные валы, например привод дистанционного управления и контроля.

Оси - детали машин, служащие лишь опорой для вращающихся деталей (не передают крутящего момента). Оси могут быть неподвижными, когда вращающиеся детали свободно насажены, или подвижными, когда детали закреплены и вращаются вместе с осью. Форма осей цилиндрическая (прямая или ступенчатая).

Цапфы - опорные концы вала. В зависимости от положения на валу и направления нагрузки цапфы делятся на шипы, шейки и пяты.

Шип и шейка принимают радиальную нагрузку, пята - осевую. Шип располагается на конце вала или оси и через него не передается крутящий момент. Шейка ставится на участках вала, подверженных действию крутящего момента.

Шипы и шейки имеют цилиндрическую (реже коническую или шаровую) форму. Пята представляет собой торцовую часть оси или вала.

Опоры в машинах являются неподвижными частями, на которые опираются вращающиеся вал и ось. В зависимости от направления прилагаемой нагрузки опоры делятся на подшипники и подпятники.

Подшипники принимают радиальную нагрузку, а подпятники - осевую. При комбинированной нагрузке используют радиально-упорные опоры. В зависимости от рода трения различают опоры скольжения и опоры качения.

Валы и оси поддерживаются специальными деталями, которые являются опорами. Название "подшипник" происходит от слова "шип" (англ. shaft, нем. zappen, голл. shiffen – вал ). Так раньше называли хвостовики и шейки вала, где, собственно говоря, подшипники и устанавливаются.

Назначение подшипника состоит в том, что он должен обеспечить надёжное и точное соединение вращающейся (вал, ось) детали и неподвижного корпуса. Следовательно, главная особенность работы подшипника – трение сопряжённых деталей.

По характеру трения подшипники разделяют на две большие группы:

è подшипники скольжения (трение скольжения);

è подшипники качения (трение качения).

ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

Основным элементом таких подшипников является вкладыш из антифрикционного материала или, по крайней мере, c антифрикционным покрытием. Вкладыш устанавливают (вкладывают) между валом и корпусом подшипника .

Трение скольжения безусловно больше трения качения, тем не менее, достоинства подшипников скольжения заключаются в многообразных областях использования:

В разъёмных конструкциях (см. рисунок);

При больших скоростях вращения (газодинамические подшипники в турбореактивных двигателях при n > 10 000 об/мин );

При необходимости точного центрирования осей;

В машинах очень больших и очень малых габаритов;

В воде и других агрессивных средах.

Недостатки таких подшипников – трение и потребность в дорогих антифрикционных материалах.

Кроме того, подшипники скольжения применяют во вспомогательных, тихоходных, малоответственных механизмах.

Характерные дефекты и поломки подшипников скольжения вызваны трением :

r температурные дефекты (заедание и выплавление вкладыша);

r абразивный износ;

r усталостные разрушения вследствие пульсации нагрузок.

При всём многообразии и сложности конструктивных вариантов подшипниковых узлов скольжения принцип их устройства состоит в том, что между корпусом и валом устанавливается тонкостенная втулка из антифрикционного материала, как правило, бронзы или бронзовых сплавов, а для малонагруженных механизмов из пластмасс. Имеется успешный опыт эксплуатации в тепловозных дизелях М753 и М756 тонкостенных биметаллических вкладышей толщиной не более 4 мм, выполненных из стальной полосы и алюминиево-оловянного сплава АО 20-1.

Большинство радиальных подшипников имеет цилиндрический вкладыш, который, однако, может воспринимать и осевые нагрузки за счёт галтелей на валу и закругления кромок вкладыша. Подшипники с коническим вкладышем применяются редко, их используют при небольших нагрузках, когда необходимо систематически устранять ("отслеживать") зазор от износа подшипника для сохранения точности механизма.

Для правильной работы подшипников без износа поверхности цапфы и втулки должны быть разделены слоем смазки достаточной толщины. В зависимости от режима работы подшипника в нём может быть:

Для правильной работы подшипников без износа поверхности цапфы и втулки должны быть разделены слоем смазки достаточной толщины. В зависимости от режима работы подшипника в нём может быть:

è  жидкостное трение

, когда рабочие поверхности вала и вкладыша разделены слоем масла, толщина которого больше суммы высот шероховатости поверхностей; при этом масло воспринимает внешнюю нагрузку, изолируя вал от вкладыша, предотвращая их износ. Сопротивление движению очень мало;

жидкостное трение

, когда рабочие поверхности вала и вкладыша разделены слоем масла, толщина которого больше суммы высот шероховатости поверхностей; при этом масло воспринимает внешнюю нагрузку, изолируя вал от вкладыша, предотвращая их износ. Сопротивление движению очень мало;

è полужидкостное трение , когда неровности вала и вкладыша могут касаться друг друга и в этих местах происходит их схватывание и отрыв частиц вкладыша. Такое трение приводит к абразивному износу даже без попадания пыли извне.

Обеспечение режима жидкостного трения является основным критерием расчёта большинства подшипников скольжения. При этом одновременно обеспечивается работоспособность по критериям износа и заедания.

Критерием прочности, а следовательно, и работоспособности подшипника скольжения являются контактные напряжения в зоне трения или, что, в принципе, то же самое – контактное давление. Расчётное контактное давление сравнивают с допускаемым p = N / (l d ) £ [ p ] . Здесь N – сила нормального давления вала на втулку (реакция опоры), l - рабочая длина втулки подшипника, d – диаметр цапфы вала.

Иногда удобнее сравнивать расчётное и допускаемое произведение давления на скорость скольжения. Скорость скольжения легко рассчитать, зная диаметр и частоту вращения вала.

Произведение давления на скорость скольжения характеризует тепловыделение и износ подшипника. Наиболее опасным является момент пуска механизма, т.к. в покое вал опускается ("ложится") на вкладыш и при начале движения неизбежно сухое трение.

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ

Принцип их конструкции заключается в наличии между валом и корпусом группы одинаковых круглых тел, называемых телами качения .

Это могут быть или шарики, или ролики (короткие толстые либо длинные иглообразные), или конические ролики, или бочкообразные, или даже спиралевидные пружины. Обычно подшипник выполняется как самостоятельная сборочная единица, состоящая из наружного и внутреннего колец, между которыми и помещены тела качения.

Тела качения во избежание ненужного контакта друг с другом и равномерного распределения по окружности заключены в специальную кольцеобразную обойму – сепаратор (лат. Separatum – разделять ).

В некоторых конструкциях, где приходится бороться за уменьшение радиальных габаритов, применяются т.н. "бескольцевые" подшипники, когда тела качения установлены непосредственно между валом и корпусом. Однако нетрудно догадаться, что такие конструкции требуют сложной, индивидуальной, а, следовательно, и дорогой сборки-разборки.

Достоинства подшипников качения:

Низкое трение, низкий нагрев;

Экономия смазки;

Высокий уровень стандартизации;

Экономия дорогих антифрикционных материалов.

Недостатки подшипников качения:

` высокие габариты (особенно радиальные) и вес;

` высокие требования к оптимизации выбора типоразмера;

` слабая виброзащита, более того, подшипники сами являются генераторами вибрации за счёт даже очень малой неизбежной разноразмерности тел качения.

Подшипники качения классифицируются по следующим основным признакам:

è форма тел качения;

è габариты (осевые и радиальные);

è точность выполнения размеров;

è направление воспринимаемых сил.

По форме тел качения подшипники делятся на:

è Шариковые (быстроходны, способны к самоустановке за счёт возможности некоторого отклонения оси вращения);

По радиальным габаритам подшипники сгруппированы в семь серий:

|

По осевым габаритам подшипники сгруппированы в четыре серии:

|

По классам точности подшипники различают следующим образом:

è "0" – нормального класса;

è "6" – повышенной точности;

è "5" – высокой точности;

è "4" – особовысокой точности;

è "2" – сверхвысокой точности.

При выборе класса точности подшипника необходимо помнить о том, что "чем точнее, тем дороже".

По воспринимаемым силам все подшипники делятся на четыре группы. Вычислив радиальную F r и осевую F a реакции опор вала, конструктор может выбрать:

è Радиальные подшипники (если F r << F a ), воспринимающие только радиальную нагрузку и незначительную осевую. Это цилиндрические роликовые (если F a = 0 ) и радиальные шариковые подшипники.

è Радиально-упорные подшипники (если F r > F a ), воспринимающие большую радиальную и меньшую осевую нагрузки. Это радиально-упорные шариковые и конические роликовые с малым углом конуса.

è Упорно-радиальные подшипники (если F r < F a ), воспринимающие большую осевую и меньшую радиальную нагрузки. Это конические роликовые подшипники с большим углом конуса.

è Упорные подшипники , "подпятники" (если F r << F a ), воспринимающие только осевую нагрузку. Это упорные шариковые и упорные роликовые подшипники. Они не могут центрировать вал и применяются только в сочетании с радиальными подшипниками.

Материалы подшипников качения назначаются с учётом высоких требований к твёрдости и износостойкости колец и тел качения.

Здесь используются шарикоподшипниковые высокоуглеродистые хромистые стали ШХ15 и ШХ15СГ, а также цементируемые легированные стали 18ХГТ и 20Х2Н4А.

Твёрдость колец и роликов обычно HRC 60 ¸ 65 , а у шариков немного больше – HRC 62 ¸ 66 , поскольку площадка контактного давления у шарика меньше. Сепараторы изготавливают из мягких углеродистых сталей либо из антифрикционных бронз для высокоскоростных подшипников. Широко внедряются сепараторы из дюралюминия, металлокерамики, текстолита, пластмасс.

ОПОРЫ КАЧЕНИЯ Опоры валов и осей, в которых трение скольжения заменено трением качения, называются подшипниками качения Устройство подшипников качения Установка подшипника в корпусе 1, 2 – наружные и внутренние кольца; 3 – тела качения; 4 – сепаратор Выпускаются подшипники от d = 0, 6 мм; D = 2 мм; В = 0, 8 мм; m = 0, 015 г до d = 12 м; D = 14 м; В = 0, 45 м; m = 130 г.

ДОСТОИНСТВА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ Ø наиболее стандартизованы в международном масштабе; Ø централизовано изготавливаются в массовом производстве; Ø по сравнению с подшипниками скольжения имеют меньшие моменты трения при пуске; Ø меньшие габариты по ширине; Ø малый расход смазочных материалов и простота обслуживания; Ø отсутствие необходимости в цветных металлах; Ø меньшие требования термообработке к материалам и

ДОСТОИНСТВА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ Ø наиболее стандартизованы в международном масштабе; Ø централизовано изготавливаются в массовом производстве; Ø по сравнению с подшипниками скольжения имеют меньшие моменты трения при пуске; Ø меньшие габариты по ширине; Ø малый расход смазочных материалов и простота обслуживания; Ø отсутствие необходимости в цветных металлах; Ø меньшие требования термообработке к материалам и

НЕДОСТАТКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ Ø большие радиальные габариты; Ø значительные контактные напряжения, ограничивающие ресурс; Ø меньшая демпфирующая способность; Ø ограниченная быстроходность; Ø повышенный шум из-за циклического перекатывания тел качения через нагруженную зону; Ø высокая производстве; стоимость при мелкосерийном Ø неразъемность в радиальном направлении

НЕДОСТАТКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ Ø большие радиальные габариты; Ø значительные контактные напряжения, ограничивающие ресурс; Ø меньшая демпфирующая способность; Ø ограниченная быстроходность; Ø повышенный шум из-за циклического перекатывания тел качения через нагруженную зону; Ø высокая производстве; стоимость при мелкосерийном Ø неразъемность в радиальном направлении

МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКОВ Детали подшипников работают в условиях высоких контактных напряжений. Они должны иметь повышенную прочность, структурную однородность и твердость. Кольца и тела качения изготавливают из подшипниковых сталей марок ШХ 15, ШХ 15 -Ш, ШХ 15 -В, ШХ 15 СГ-Ш и т. д. Твердость - колец и роликов составляет 58… 66 HRCЭ - шариков 63… 67 HRCЭ. Сепараторы изготавливают из мягкой углеродистой стали. Массивные сепараторы из бронзы, латуни, алюминиевых сплавов, металлокерамики, текстолита, полиамидов и др. пластмассы.

МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ ПОДШИПНИКОВ Детали подшипников работают в условиях высоких контактных напряжений. Они должны иметь повышенную прочность, структурную однородность и твердость. Кольца и тела качения изготавливают из подшипниковых сталей марок ШХ 15, ШХ 15 -Ш, ШХ 15 -В, ШХ 15 СГ-Ш и т. д. Твердость - колец и роликов составляет 58… 66 HRCЭ - шариков 63… 67 HRCЭ. Сепараторы изготавливают из мягкой углеродистой стали. Массивные сепараторы из бронзы, латуни, алюминиевых сплавов, металлокерамики, текстолита, полиамидов и др. пластмассы.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ По форме тел качения По направлению воспринима-емой нагрузки По числу рядов тел качения По способу самоустановки По соотношению габаритных размеров По классу точности По уровню вибрации По специальным требованиям

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ По форме тел качения По направлению воспринима-емой нагрузки По числу рядов тел качения По способу самоустановки По соотношению габаритных размеров По классу точности По уровню вибрации По специальным требованиям

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ ПО ЧИСЛУ РЯДОВ ТЕЛ КАЧЕНИЯ ü различают подшипники одно –, двух – и многорядные ПО СПОСОБУ САМОУСТАНОВКИ ü самоустанавливающиеся (сферические), допускающие перекос колец до 40 ü несамоустанавливающиеся (допустимый взаимный перекос колец от 1 до 8 мин.)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ ПО ЧИСЛУ РЯДОВ ТЕЛ КАЧЕНИЯ ü различают подшипники одно –, двух – и многорядные ПО СПОСОБУ САМОУСТАНОВКИ ü самоустанавливающиеся (сферические), допускающие перекос колец до 40 ü несамоустанавливающиеся (допустимый взаимный перекос колец от 1 до 8 мин.)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО СООТНОШЕНИЮ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ (наружного диаметра D, внутреннего диаметра d и ширины В) Различают серии: сверх легкую, особо легкую, легкую широкую, среднюю широкую и тяжелую В порядке возрастания наружного диаметра установлены серии диаметров, обозначаемые цифрами 0, 8, 9, 1, 7, 2, 3, 4 и 5. Аналогично серии ширин (высот для упорных подшипников) имеют обозначения 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Подшипники различных серий отличаются друг от друга в основном предельной частотой вращения и нагрузочной способностью.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО СООТНОШЕНИЮ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ (наружного диаметра D, внутреннего диаметра d и ширины В) Различают серии: сверх легкую, особо легкую, легкую широкую, среднюю широкую и тяжелую В порядке возрастания наружного диаметра установлены серии диаметров, обозначаемые цифрами 0, 8, 9, 1, 7, 2, 3, 4 и 5. Аналогично серии ширин (высот для упорных подшипников) имеют обозначения 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 и 5. Подшипники различных серий отличаются друг от друга в основном предельной частотой вращения и нагрузочной способностью.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО КЛАССУ ТОЧНОСТИ Стандартом установлены следующие классы точности подшипников (в порядке повышения): 8, 7, 0, 6 Х, 6, 5, 4, 2, Т. Класс точности определяет точность размеров и формы деталей подшипников. В зависимости от класса точности и дополнительных требований различают три категории подшипников: А, В, С. Наибольшее распространение имеют подшипники нормального класса точности 0. С повышением класса точности существенно возрастает стоимость изготовления подшипника. Например: класс точности 2 примерно в 10 раз дороже подшипника класса точности 0.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО КЛАССУ ТОЧНОСТИ Стандартом установлены следующие классы точности подшипников (в порядке повышения): 8, 7, 0, 6 Х, 6, 5, 4, 2, Т. Класс точности определяет точность размеров и формы деталей подшипников. В зависимости от класса точности и дополнительных требований различают три категории подшипников: А, В, С. Наибольшее распространение имеют подшипники нормального класса точности 0. С повышением класса точности существенно возрастает стоимость изготовления подшипника. Например: класс точности 2 примерно в 10 раз дороже подшипника класса точности 0.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО УРОВНЮ ВИБРАЦИЙ ü различают подшипники с нормальным пониженным низким уровнем вибрации ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ü выпускают подшипники теплостойкие малошумные коррозионностойкие немагнитные самосмазывающиеся и т. д.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО УРОВНЮ ВИБРАЦИЙ ü различают подшипники с нормальным пониженным низким уровнем вибрации ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ü выпускают подшипники теплостойкие малошумные коррозионностойкие немагнитные самосмазывающиеся и т. д.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ Шариковые 38, 6% Роликовые конические 24, 7% Роликовые цилиндрические 8, 9% Роликовые сферические 5, 7% Игольчатые 5, 7% Остальные (приборные, прецизионные и т. д.) 16, 4% ВСЕГО 100%

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ Шариковые 38, 6% Роликовые конические 24, 7% Роликовые цилиндрические 8, 9% Роликовые сферические 5, 7% Игольчатые 5, 7% Остальные (приборные, прецизионные и т. д.) 16, 4% ВСЕГО 100%

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 1. Усталостное выкрашивание рабочих поверхностей (на дорожках качения наиболее напряженных колец из-за действия знакопеременных напряжений появляются микротрещины, которые расклиниваются проникающей в них смазкой, что ведет к выкрашиванию). 2. Разрушение тел качения. 3. Износ колец и тел качения. 4. Образование вмятин на рабочих поверхностях (бринеллирование) при динамических нагрузках, статических нагрузках, без вращения. Опасность образования вмятин существенна в транспортных машинах, в которых возможны большие динамические нагрузки и существенные нагрузки без вращения. 5. Разрушение сепараторов.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 1. Усталостное выкрашивание рабочих поверхностей (на дорожках качения наиболее напряженных колец из-за действия знакопеременных напряжений появляются микротрещины, которые расклиниваются проникающей в них смазкой, что ведет к выкрашиванию). 2. Разрушение тел качения. 3. Износ колец и тел качения. 4. Образование вмятин на рабочих поверхностях (бринеллирование) при динамических нагрузках, статических нагрузках, без вращения. Опасность образования вмятин существенна в транспортных машинах, в которых возможны большие динамические нагрузки и существенные нагрузки без вращения. 5. Разрушение сепараторов.

ПРИМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ а, б – раскалывание наружного кольца соответственно шарикового и роликового подшипников; в – выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца

ПРИМЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕЦ ПОДШИПНИКОВ а, б – раскалывание наружного кольца соответственно шарикового и роликового подшипников; в – выкрашивание рабочей поверхности внутреннего кольца

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРАКОВАННЫХ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ТРАКТОРОВ ПО ВИДАМ ПОВРЕЖДЕНИЙ Виды повреждений (выбраковочный признак) Частота возникновения выбраковочного признака, % Увеличение зазоров сверх предельных значений нарушения плотности посадки 65… 76 Нарушение плотности посадки 17… 21 Микроскопические повреждения рабочих поверхностей дорожек и тел качения 4… 11 Поломка деталей подшипников 5… 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБРАКОВАННЫХ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ТРАКТОРОВ ПО ВИДАМ ПОВРЕЖДЕНИЙ Виды повреждений (выбраковочный признак) Частота возникновения выбраковочного признака, % Увеличение зазоров сверх предельных значений нарушения плотности посадки 65… 76 Нарушение плотности посадки 17… 21 Микроскопические повреждения рабочих поверхностей дорожек и тел качения 4… 11 Поломка деталей подшипников 5… 9

КРИТЕРИИ РАСЧЕТА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ Основными причинами выхода из строя подшипников качения являются: пластические деформации при статическом нагружении и усталостное выкрашивание под действием переменных нагрузок. В зависимости от условий работы расчет (подбор) подшипников на заданный ресурс ведут по статической грузоподъемности (критерий максимальных контактных напряжений) и по динамической грузоподъемности (критерий усталостного выкрашивания). Расчеты по критерию износостойкости не нашли широкого применения из-за сложности недостаточности необходимых данных. и

КРИТЕРИИ РАСЧЕТА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ Основными причинами выхода из строя подшипников качения являются: пластические деформации при статическом нагружении и усталостное выкрашивание под действием переменных нагрузок. В зависимости от условий работы расчет (подбор) подшипников на заданный ресурс ведут по статической грузоподъемности (критерий максимальных контактных напряжений) и по динамической грузоподъемности (критерий усталостного выкрашивания). Расчеты по критерию износостойкости не нашли широкого применения из-за сложности недостаточности необходимых данных. и

РАСЧЕТ (ПОДБОР) ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ (при n ≤ 1 об/мин) P 0 ≤ C 0, где C 0 – статическая грузоподъемность; P 0 – эквивалентная статическая нагрузка Статической грузоподъемностью подшипников называют такую радиальную (осевую) нагрузку, которая вызывает общую остаточную деформацию тел качения и дорожки качения равную 0, 0001 диаметра тела качения. Эквивалентная статическая нагрузка: P 0 = X 0 Fr + Y 0 Fa, но не меньше, чем P 0 = Fr где X 0 , Y 0 - коэффициенты радиальной Fr и осевой Fa статических нагрузок

РАСЧЕТ (ПОДБОР) ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО СТАТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ (при n ≤ 1 об/мин) P 0 ≤ C 0, где C 0 – статическая грузоподъемность; P 0 – эквивалентная статическая нагрузка Статической грузоподъемностью подшипников называют такую радиальную (осевую) нагрузку, которая вызывает общую остаточную деформацию тел качения и дорожки качения равную 0, 0001 диаметра тела качения. Эквивалентная статическая нагрузка: P 0 = X 0 Fr + Y 0 Fa, но не меньше, чем P 0 = Fr где X 0 , Y 0 - коэффициенты радиальной Fr и осевой Fa статических нагрузок

ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА НЕОБХОДИМЫЙ РЕСУРС Динамической грузоподъемностью С называют такую радиальную (осевую) нагрузку, которую с 90% вероятностью может выдержать подшипник без повреждений в течение одного миллиона оборотов внутреннего кольца. Ресурс подшипника качения – число оборотов, которые сделает одно из колец относительно другого до появления признаков усталости материала колец или тел качения. Ресурс подшипников выражают в миллионах оборотов L или в часах Lh = 106 L / (60 n), где n – частота вращения подшипника, мин-1 Уравнение кривой усталости Fr L 1/p = C или L = (C / Fr)p p = 3 - для шариковых подшипников p = 3, 33 - для роликовых подшипников Lh

ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА НЕОБХОДИМЫЙ РЕСУРС Динамической грузоподъемностью С называют такую радиальную (осевую) нагрузку, которую с 90% вероятностью может выдержать подшипник без повреждений в течение одного миллиона оборотов внутреннего кольца. Ресурс подшипника качения – число оборотов, которые сделает одно из колец относительно другого до появления признаков усталости материала колец или тел качения. Ресурс подшипников выражают в миллионах оборотов L или в часах Lh = 106 L / (60 n), где n – частота вращения подшипника, мин-1 Уравнение кривой усталости Fr L 1/p = C или L = (C / Fr)p p = 3 - для шариковых подшипников p = 3, 33 - для роликовых подшипников Lh

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВОГО РАСЧЕТНОГО РЕСУРСА Базовый расчетный ресурс L 10 в миллионах оборотов, соответствующий 90% надежности, определяют для подшипников, выполненных из обычных материалов по обычной технологии и работающих в обычных условиях, по формуле: L 10 = (C / Р)p где Р – эквивалентная динамическая нагрузка, учитывающая условия нагружения и конструкцию подшипника Для радиальных и радиально-упорных подшипников Для упорно радиальных где Fr и Fa – соответственно радиальная и осевая нагрузки; X и Y – коэффициенты радиальной и осевой динамической нагрузки; V – коэффициент вращения кольца, V = 1 при вращении внутреннего кольца, V = 1, 2 при вращении наружного кольца. Для сферических подшипников всегда V = 1. КТ - температурный коэффициент, КБ - коэффициент динамичности нагрузки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗОВОГО РАСЧЕТНОГО РЕСУРСА Базовый расчетный ресурс L 10 в миллионах оборотов, соответствующий 90% надежности, определяют для подшипников, выполненных из обычных материалов по обычной технологии и работающих в обычных условиях, по формуле: L 10 = (C / Р)p где Р – эквивалентная динамическая нагрузка, учитывающая условия нагружения и конструкцию подшипника Для радиальных и радиально-упорных подшипников Для упорно радиальных где Fr и Fa – соответственно радиальная и осевая нагрузки; X и Y – коэффициенты радиальной и осевой динамической нагрузки; V – коэффициент вращения кольца, V = 1 при вращении внутреннего кольца, V = 1, 2 при вращении наружного кольца. Для сферических подшипников всегда V = 1. КТ - температурный коэффициент, КБ - коэффициент динамичности нагрузки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА ПОДШИПНИКА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Lna = a 1 a 23 (C / P)p где a 1 - коэффициент надежности; a 23 = a 2 a 3 ; a 2 – коэффициент учитывающий свойства материала; a 3 – коэффициент учитывающий смазку и условия работы подшипника. Долговечность Lna L 10 a La L 4 a L 3 a L 2 a L 1 a Надежность, % 90 95 96 97 98 99 Коэффициент долговечности а 1 1 0, 62 0, 53 0, 44 0, 33 0, 21 Значения коэффициента a 23 Условия использования Тип подшипника I II III Шарикоподшипники, кроме сферических 0, 7… 0, 8 1, 0 1, 2 Роликоподшипники цилиндрические и шарикоподшипники сферические 0, 5… 0, 6 0. 8 1… 1, 2 Роликоподшипники конические 0, 6… 0, 7 0, 9 1, 1… 1, 3 Роликоподшипники радиальные сферические двухрядные 0, 3… 0, 4 0, 6 0. 8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА ПОДШИПНИКА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ Lna = a 1 a 23 (C / P)p где a 1 - коэффициент надежности; a 23 = a 2 a 3 ; a 2 – коэффициент учитывающий свойства материала; a 3 – коэффициент учитывающий смазку и условия работы подшипника. Долговечность Lna L 10 a La L 4 a L 3 a L 2 a L 1 a Надежность, % 90 95 96 97 98 99 Коэффициент долговечности а 1 1 0, 62 0, 53 0, 44 0, 33 0, 21 Значения коэффициента a 23 Условия использования Тип подшипника I II III Шарикоподшипники, кроме сферических 0, 7… 0, 8 1, 0 1, 2 Роликоподшипники цилиндрические и шарикоподшипники сферические 0, 5… 0, 6 0. 8 1… 1, 2 Роликоподшипники конические 0, 6… 0, 7 0, 9 1, 1… 1, 3 Роликоподшипники радиальные сферические двухрядные 0, 3… 0, 4 0, 6 0. 8

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДШИПНИКОВ I – обычные условия применения подшипников; II – характеризующиеся наличием гидродинамической пленки масла между контактирующими поверхностями и отсутствием перекосов в узле; III – кольца и тела качения изготовлены из сталей электрошлаковой или вакуумной переплавки, остальные условия соответствуют II.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДШИПНИКОВ I – обычные условия применения подшипников; II – характеризующиеся наличием гидродинамической пленки масла между контактирующими поверхностями и отсутствием перекосов в узле; III – кольца и тела качения изготовлены из сталей электрошлаковой или вакуумной переплавки, остальные условия соответствуют II.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО ТЕЛАМ КАЧЕНИЯ б а в а – на подшипник с нулевым радиальным зазором; б – с нормальным радиальным зазором; в – на подшипник с таким же зазором, но при действии как радиальной, так и осевой силы. При осевом нагружении (в) радиальный зазор в подшипнике уменьшается и происходит некоторое выравнивание сил по телам качения, создаваемых нагрузкой Fr. Определенное осевое нагружение подшипника оказывает положительное влияние на его ресурс. Для учета этого влияния вводят коэффициент осевого нагружения е – предельное отношение При е, Х = 1, Y = 0. При > е, Х 1, Y > 0.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ ПО ТЕЛАМ КАЧЕНИЯ б а в а – на подшипник с нулевым радиальным зазором; б – с нормальным радиальным зазором; в – на подшипник с таким же зазором, но при действии как радиальной, так и осевой силы. При осевом нагружении (в) радиальный зазор в подшипнике уменьшается и происходит некоторое выравнивание сил по телам качения, создаваемых нагрузкой Fr. Определенное осевое нагружение подшипника оказывает положительное влияние на его ресурс. Для учета этого влияния вводят коэффициент осевого нагружения е – предельное отношение При е, Х = 1, Y = 0. При > е, Х 1, Y > 0.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ В расчетах учитывают осевые силы, возникающие от радиальной нагрузки Fr вследствие наклона контактных площадок к оси вращения подшипника где е’ – коэффициент минимальной осевой нагрузки

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА РАДИАЛЬНО-УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ В расчетах учитывают осевые силы, возникающие от радиальной нагрузки Fr вследствие наклона контактных площадок к оси вращения подшипника где е’ – коэффициент минимальной осевой нагрузки

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ОСЕВЫХ СИЛ НА ОПОРЫ Схема нагружения Соотношение сил Результирующие осевые силы Результирующая осевая нагрузка на фиксирующую опору равна сумме внешних осевых сил. Результирующая осевая нагрузка на другую опору равна собственной составляющей

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ ОСЕВЫХ СИЛ НА ОПОРЫ Схема нагружения Соотношение сил Результирующие осевые силы Результирующая осевая нагрузка на фиксирующую опору равна сумме внешних осевых сил. Результирующая осевая нагрузка на другую опору равна собственной составляющей

КОНСТРУКЦИИ ВАЛА С ДВУМЯ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ В ФИКСИРУЮЩЕЙ ОПОРЕ а б а и б – вал червяка с фиксирующей опорой на радиально-упорных шариковых подшипниках и на радиально-упорных роликовых подшипниках соответственно.

КОНСТРУКЦИИ ВАЛА С ДВУМЯ РАДИАЛЬНО-УПОРНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ В ФИКСИРУЮЩЕЙ ОПОРЕ а б а и б – вал червяка с фиксирующей опорой на радиально-упорных шариковых подшипниках и на радиально-упорных роликовых подшипниках соответственно.

КОНСТРУКЦИИ ВАЛА С ДВУМЯ ПЛАВАЮЩИМИ ОПОРАМИ а б а – вал, установленный на шариковых радиальных сферических подшипника; б – вал, установленный на роликовых радиальных подшипниках.

КОНСТРУКЦИИ ВАЛА С ДВУМЯ ПЛАВАЮЩИМИ ОПОРАМИ а б а – вал, установленный на шариковых радиальных сферических подшипника; б – вал, установленный на роликовых радиальных подшипниках.

Src="http://present5.com/presentation/3/50410152_192278346.pdf-img/50410152_192278346.pdf-38.jpg" alt="Смазка подшипников Жидкими маслами: - окунанием; - разбрызгиванием (v>3 м/с); - масляным туманом (v>7"> Смазка подшипников Жидкими маслами: - окунанием; - разбрызгиванием (v>3 м/с); - масляным туманом (v>7 м/с); - капельная; - циркуляционная. Пластичные смазки. Твердые смазки

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДБОРА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 1. Назначают подшипника тип и схему установки 2. Назначают класс точности подшипника 3. Подбирают типоразмер подшипника из ряда стандартных, исходя из диаметра вала 4. Уточняют типоразмер подшипника с учетом необходимого ресурса.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДБОРА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 1. Назначают подшипника тип и схему установки 2. Назначают класс точности подшипника 3. Подбирают типоразмер подшипника из ряда стандартных, исходя из диаметра вала 4. Уточняют типоразмер подшипника с учетом необходимого ресурса.

ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ Подшипник скольжения – это опора, в которой опорная поверхность вала (цапфа) скользит по поверхности вкладыша (подшипника) Радиально-упорный подшипник скольжения Fa Радиальный подшипник скольжения Упорный подшипник скольжения

ОПОРЫ СКОЛЬЖЕНИЯ Подшипник скольжения – это опора, в которой опорная поверхность вала (цапфа) скользит по поверхности вкладыша (подшипника) Радиально-упорный подшипник скольжения Fa Радиальный подшипник скольжения Упорный подшипник скольжения

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ДОСТОИНСТВА работоспособность при очень больших скоростях ü небольшие габариты в радиальном направлении ü сохранение работоспособности в особых условиях (в агрессивных средах, воде, при загрязненной смазке, при отсутствии смазки) ü бесшумность ü хорошо демпфируют колебания ü легче и проще в изготовлении ü способны работать практически без износа в режиме жидкостной и газовой смазке НЕДОСТАТКИ ü большие потери на трение для подшипников, работающих в условиях граничного и полужидкостного трения ü значительные габариты в осевом направлении ü сравнительная сложность конструкции и высокие требования к смазке для подшипников, работающих в условиях жидкостного трения ü не обеспечена взаимозаменяемость, отсутствует стандартизация ü необходимость применения цветных металлов

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ДОСТОИНСТВА работоспособность при очень больших скоростях ü небольшие габариты в радиальном направлении ü сохранение работоспособности в особых условиях (в агрессивных средах, воде, при загрязненной смазке, при отсутствии смазки) ü бесшумность ü хорошо демпфируют колебания ü легче и проще в изготовлении ü способны работать практически без износа в режиме жидкостной и газовой смазке НЕДОСТАТКИ ü большие потери на трение для подшипников, работающих в условиях граничного и полужидкостного трения ü значительные габариты в осевом направлении ü сравнительная сложность конструкции и высокие требования к смазке для подшипников, работающих в условиях жидкостного трения ü не обеспечена взаимозаменяемость, отсутствует стандартизация ü необходимость применения цветных металлов

Примеры использования (сепараторы, центрифуги, газовые турбины, шлифовальные станки, водяные насосы, гребные винты судов, двигатели внутреннего сгорания и т. д.).

Примеры использования (сепараторы, центрифуги, газовые турбины, шлифовальные станки, водяные насосы, гребные винты судов, двигатели внутреннего сгорания и т. д.).

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДШИПНИКОВЫМ МАТЕРИАЛАМ И ЦАПФАМ МАТЕРИАЛЫ ПОДШИПНИКОВ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ: Ø малый коэффициент трения Ø высокую износостойкость и сопротивление усталости Ø хорошую теплопроводность Ø прирабатываемость Ø смачиваемость маслом Ø коррозионную стойкость Ø обрабатываемость Ø низкий коэффициент линейного расширения Ø низкую стоимость Применяется большое количество различных антифрикционных материалов ЦАПФЫ (как правило стальные) Ø должны иметь высокую твердость и шлифованную или полированную поверхность.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДШИПНИКОВЫМ МАТЕРИАЛАМ И ЦАПФАМ МАТЕРИАЛЫ ПОДШИПНИКОВ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ: Ø малый коэффициент трения Ø высокую износостойкость и сопротивление усталости Ø хорошую теплопроводность Ø прирабатываемость Ø смачиваемость маслом Ø коррозионную стойкость Ø обрабатываемость Ø низкий коэффициент линейного расширения Ø низкую стоимость Применяется большое количество различных антифрикционных материалов ЦАПФЫ (как правило стальные) Ø должны иметь высокую твердость и шлифованную или полированную поверхность.

ПОДШИПНИКОВЫНЕ АНТИФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАЛЬНЫЕ баббиты бронзы сплавы на цинковой основе сплавы на алюминиевой основе антифрикционные чугуны МЕТАЛЛО- НЕМЕТАЛ-ЛИЧЕСКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ бронзографитовые железографитовые пластмассы древесные пластики резина графитовые материалы

ПОДШИПНИКОВЫНЕ АНТИФРИКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТАЛЬНЫЕ баббиты бронзы сплавы на цинковой основе сплавы на алюминиевой основе антифрикционные чугуны МЕТАЛЛО- НЕМЕТАЛ-ЛИЧЕСКИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ бронзографитовые железографитовые пластмассы древесные пластики резина графитовые материалы

ПРИМЕРЫ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ Подшипник листового прокатного стана с вкладышем из древесины: 1 – корпус подшипника; 2 – вкладыш из прессованной древесины; 3 – боковые пластины Подшипник из полиамида: 1 – металлическая втулка; 2 – трубка из полиамида; 3 – зазор; 4 – упругие кольца Резиновый вкладыш из материала на основе термореактивной армированной резины холодной вулканизации, насыщенной графитом или дусильфидом молибдена.

ПРИМЕРЫ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ Подшипник листового прокатного стана с вкладышем из древесины: 1 – корпус подшипника; 2 – вкладыш из прессованной древесины; 3 – боковые пластины Подшипник из полиамида: 1 – металлическая втулка; 2 – трубка из полиамида; 3 – зазор; 4 – упругие кольца Резиновый вкладыш из материала на основе термореактивной армированной резины холодной вулканизации, насыщенной графитом или дусильфидом молибдена.

СХЕМЫ КОНСТРУКЦИЙ ВИБРОУСТОЙЧИВЫХ ПОДШИПНИКОВ а – лимонная форма расточки вкладышей; б – сборка со взаимным смещением вкладышей.

СХЕМЫ КОНСТРУКЦИЙ ВИБРОУСТОЙЧИВЫХ ПОДШИПНИКОВ а – лимонная форма расточки вкладышей; б – сборка со взаимным смещением вкладышей.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ Важнейшие эксплуатационные характеристики опор скольжения – несущая способность и потери на трение. 1 – область граничного трения. Соответствует высоким нагрузкам, малым скоростям скольжения, f = 0, 1… 0, 2; 2 – область полужидкостного трения, трущиеся поверхности частично касаются друга; 3 – область жидкостного трения, трущиеся поверхности не касаются друга.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ Важнейшие эксплуатационные характеристики опор скольжения – несущая способность и потери на трение. 1 – область граничного трения. Соответствует высоким нагрузкам, малым скоростям скольжения, f = 0, 1… 0, 2; 2 – область полужидкостного трения, трущиеся поверхности частично касаются друга; 3 – область жидкостного трения, трущиеся поверхности не касаются друга.

СХЕМА ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА 1 – дроссели (дозирующее отверстие); 2 – карманы во вкладышах. Дроссель примерно вдвое снижает давление масла, поступающего в карман, чем обеспечивается устойчивость цапфы в подшипнике

СХЕМА ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА 1 – дроссели (дозирующее отверстие); 2 – карманы во вкладышах. Дроссель примерно вдвое снижает давление масла, поступающего в карман, чем обеспечивается устойчивость цапфы в подшипнике

ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ И КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ: Ø износ рабочих поверхностей (основная причина выхода из строя) Ø схватывание рабочих поверхностей Ø усталостные разрушения при циклически действующих нагрузках (машины ударного, вибрационного действия) Ø выплавление заливки вкладыша Ø заклинивание вала в подшипнике КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ Ø износостойкость Ø сопротивление усталости антифрикционного материала при переменной нагрузке Ø теплостойкость Ø виброустойчивость

ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ И КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ: Ø износ рабочих поверхностей (основная причина выхода из строя) Ø схватывание рабочих поверхностей Ø усталостные разрушения при циклически действующих нагрузках (машины ударного, вибрационного действия) Ø выплавление заливки вкладыша Ø заклинивание вала в подшипнике КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ Ø износостойкость Ø сопротивление усталости антифрикционного материала при переменной нагрузке Ø теплостойкость Ø виброустойчивость

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ШИПА Fr Fr Проектируя все силы на направление внешней нагрузки, получаем

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ШИПА Fr Fr Проектируя все силы на направление внешней нагрузки, получаем

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА ПО УСЛОВИЮ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ Принимается допущение, что вся работа сил трения на трущихся поверхностях преобразуется в тепло. В этом случае удельная работа сил трения не должна превышать определенного предела При установившемся движении f теплостойкости будет обеспечено при = const условие

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА ПО УСЛОВИЮ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ Принимается допущение, что вся работа сил трения на трущихся поверхностях преобразуется в тепло. В этом случае удельная работа сил трения не должна превышать определенного предела При установившемся движении f теплостойкости будет обеспечено при = const условие

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА ПО УСЛОВИЮ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ Считают, что элементарная работа сил трения одинакова для всех точек опорной поверхности пяты Эта гипотеза предполагает резко неравномерный характер распределения давления на опорной поверхности пяты со значительным повышением его в центре Применение кольцевых пят позволяет равномерное распределение давления. обеспечить более

ПРОВЕРКА ПОДШИПНИКА ПО УСЛОВИЮ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ Считают, что элементарная работа сил трения одинакова для всех точек опорной поверхности пяты Эта гипотеза предполагает резко неравномерный характер распределения давления на опорной поверхности пяты со значительным повышением его в центре Применение кольцевых пят позволяет равномерное распределение давления. обеспечить более