Динамика численности и плотности популяций находится в тесной зависимости от рождаемости или плодовитости и смертности.

Рождаемость -- это способность популяции к увеличению численности. Характеризует частоту появления новых особей в популяции. Различают рождаемость абсолютную и удельную. Абсолютная (общая) рождаемость -- число новых особей (Nn), появившихся за единицу времени (t). Удельная рождаемость выражается в числе особей на особь в единицу времени:

Так, для популяций человека как показатель удельной рождаемости используют число детей, родившихся в год на 1000 человек. В живых организмах заложена огромная возможность к размножению и подтверждается правилом максимальной рождаемости (воспроизводства): в популяции имеется тенденция к образованию теоретически максимально возможного количества новых особей. Оно достигается в идеальных условиях, когда отсутствуют лимитирующие экологические факторы и размножение ограничено лишь физиологическими особенностями вида. Например, один одуванчик менее чем за 10 лет способен заселить своими потомками земной шар, если все семена прорастут. Другой пример. Бактерии делятся каждые 20 мин. При таком темпе одна клетка за 36 ч может дать потомство, которое покроет сплошным слоем всю нашу планету. Обычно же существует экологическая или реализуемая рождаемость, возникающая в обычных или специфических условиях среды. Средняя величина плодовитости выработана исторически как приспособление, которое обеспечивает пополнение убыли популяций. Естественно, что у менее приспособленных видов к неблагоприятным условиям высокая смертность в молодом (личиночном) возрасте компенсируется значительной плодовитостью.

Численность и плотность популяции зависит и от ее смертности. Смертность популяции -- это количество особей, погибших за определенный период. Абсолютная (общая) смертность -- это число особей, погибших в единицу времени (Nm).

Удельная смертность (d) выражается отношением абсолютной смертности к численности популяции:

Абсолютная и удельная смертность характеризуют скорость убывания численности популяции вследствие гибели особей от хищников, болезней, старости и т. д.

Различают три типа смертности. Первый тип смертности характеризуется одинаковой смертностью во всех возрастах. Выражается экспоненциальной кривой (убывающей геометрической прогрессии). Данный тип смертности встречается редко и только у популяций, которые постоянно находятся в оптимальных условиях.

Второй тип смертности характеризуется повышенной гибелью особей на ранних стадиях развития и свойствен большинству растений и животных. Максимальная гибель животных происходит в личиночной фазе или в молодом возрасте, у многих растений -- в стадии произрастания семян и всходов. У насекомых до взрослых особей доживает 0,3--0,5% отложенных яиц, у многих рыб -- 1--2% количества выметанной икры.

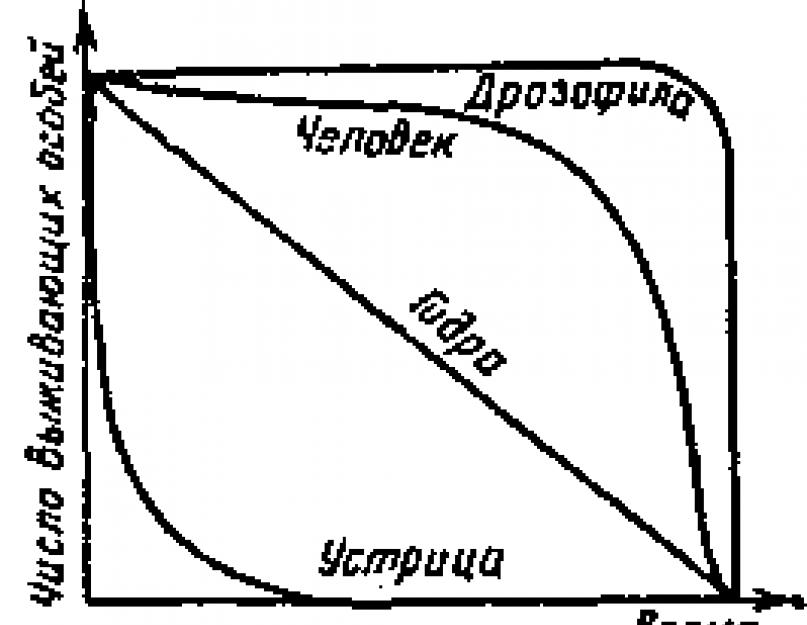

Третий тип смертности отличается повышенной гибелью взрослых, в первую очередь старых, особей. Отличается он у насекомых, личинки которых обитают в почве, воде, древесине, а также в других местах с благоприятными условиями. В экологии широкое распространение получило графическое построение «кривых выживания» (рис. 3).

Рис. 3.

Откладывая по оси абсцисс продолжительность жизни в процентах от общей продолжительности жизни, можно сравнивать кривые выживания организмов, продолжительность жизни которых имеет значительные различия. На основании таких кривых можно определить периоды, в течение которых тот или иной вид особенно уязвим. Поскольку смертность подвержена более резким колебаниям и больше зависит от факторов окружающей среды, чем рождаемость, она играет главную роль в регулировании численности популяции.

При всем желании ученых сосчитать, сколько видов животных населяет планету – сделать это невозможно. Поэтому для анализа применяются описанные виды, имеющие точное название в соответствии с зоологической номенклатурой. Статистика животных позволяет оценить состояние фауны на планете.

Популяция животных на земле

В последние десятилетия отмечается увеличение числа особей за счет мелких простейших форм. По исследованиям ученых в океанах и морях обитает почти в три раза меньше видов и классов, чем на суше:

При этом красная книга собрала тысячи видов, находящихся на грани исчезновения.

Домашние питомцы

Статистика домашних животных дает представление о количестве питомцев в разных странах мира. Больше всего владельцев домашних любимцев отмечено в странах Латинской Америки. В Аргентине более 80% населения содержит питомцев, в Бразилии – около 75%. Третье место заняла Россия, где почти у 73% участвовавших в опросе есть дома животные. В США показатель составляет 70%.

В России и Франции предпочтение отдается кошкам, а в Латинской Америке собакам. Также мужчины часто заводят аквариумных рыбок, а женщины традиционно предпочитают кошек.

Статистика бродячих животных никем не ведется, так как есть много неучтенных мест, где они живут и питаются, но фактически остаются без хозяина. Сюда входят дачные поселки, гаражные кооперативы. В таких местах обитания животных кормят, получают потомство, которое впоследствии становится бродячим.

Статистика бездомных животных ужасает – рождаемость питомцев без владельца значительно превышает возможности людей взять их из приюта.

Согласно исследованиям крупнейшей организации США по защите животных – The Humane Society of the United States (HSUS), ежегодно в приютах страны, оказывается от 6 до 8 млн. особей.

Новых владельцев получают только 3-4 млн. Остальные как показывает животных – усыпляются.

Бродячие животные по статистике погибают на улицах от мороза, болезней, травм. В России, Украине и Казахстане щенков и котят рождается больше, чем могут взять в семьи.

Тотальное вымирание животного мира

Всемирный фонд дикой природы, занимающийся вопросами сохранения и восстановления животного мира, сообщает о значительном сокращении популяции зверей. Если тенденция сохранится, то к 2020 году их численность может сократиться на 2/3. Статистика вымирания животных в мире говорит о том, что более 38% представителей фауны находится под угрозой полного исчезновения. Эти цифры более чем в 100 раз превышает естественные показатели вымирания:

| Категория | Количество |

| Общее количество видов для исследования | 71,576 |

| Всего видов, находящихся под угрозой исчезновения | 21,286 |

| Полностью исчезнувшие | 799 |

| Исчезнувшие в дикой природе | 61 |

| Близкие к исчезновению | 4,286 |

| Вымирающие | 6,451 |

| Уязвимые | 10,549 |

| Близкие к уязвимому положению | 4,822 |

| Невысокий риск | 241 |

| Минимальный риск | 32,486 |

| Недостаток данных | 11,881 |

Причины резкого сокращения популяции:

- повышенная человеческая активность (браконьерство, загрязнение окружающей среды).

Статистика исчезновения животных ведет к тому, что скоро может нарушиться круговорот природы.

Причины гибели популяций

Главная причина гибели представителей фауны – жестокое обращение. Статистика животных свидетельствует о существенных потерях в животном мире. Чтобы получить шерсть ежегодно убивают более 2 млн. кошек и собак. А в целом убивают около 100 млн. особей различных видов животных только ради меха.

Статистика жестокого обращения с животными включает также истребление уникальных видов, находящихся в списках вымирающих. И все это делается ради шуб.

С жестоким обращением сталкиваются звери, которые живут в зоопарках, кочевых цирках и в океанариумах. На улице от жестокого обращения погибают тысячи собак и кошек, многие из них ломают кости, сталкиваясь с транспортом. Статистика вымирания животных практически не учитывает такие случаи.

Еще одной опасностью являются перевозки в самолетах. Статистика животных, путешествующих с хозяевами, отмечает стремительный рост. Собаки, которых перевозят в багажном отсеке при авиаперевозках, могут погибнуть прямо во время перелета по вине человека.

Статистика животных, пострадавших от рук своих убийц, утверждает, что большее количество нападений на животных отмечается среди мужчин. Процентное соотношение преступлений по возрасту:

Большинство живодеров воспитывалось в неблагополучных семьях. Статистика смертей животных отмечает, что по количеству случаев издевательств ненамного уступает и проведение экспериментов в медицине и косметологии.

С цифрами не поспоришь – от 25 до 100 млн. особей используют в лабораторных целях (обезьяны, собаки, кролики, кошки, птицы).

Сколько погибает животных по статистике в дикой природе? Каждый год погибает более 3000 горилл, 4000 шимпанзе и сотни бонобо. Они выступают в качестве натуральной пищи для жителей Африки.

Болезни и травмы животных

Одной из причин уменьшения количества особей являются . В России по животных считается одним из самых опасных заболеваний. Однако в последнее время наблюдается значительное снижение количества случаев инфицирования: у собак – на 45%, а у котов – на 30%.

Статистика заболеваемости животных в дикой природе показывает больший процент инфицирования у лис, енотов, куниц, лосей и барсуков.

Сколько животных ломают кости по статистике? Наибольшее количество переломов связано с травмами. Более 70% случаев у собак происходит при , у кошек – около 55% при падении с большой высоты. Кроме переломов животные сталкиваются с заболеваниями зрительной системы. Среди домашних питомцев много больных глаукомой.

Статистика заболевания гастроэнтерита у животных связана с организацией их питания. Так как рейтинг покупок возглавляют товары эконом-класса.

Статистика гепатоза у животных также свидетельствует о нарушениях в питании. Причиной может стать некачественный корм или лекарственные препараты.

Рост рынка кормов

Увеличение спроса на готовую еду для животных стало толчком к развитию индустрии кормов. Только в США каждый год продается продукции более чем на 10 млрд. долларов. В России затраты составляют около 1 млрд. долларов.

Компанией Nielsen было проведено исследование рынка кормов для животных. Статистика утверждает, что его рост продолжается, а разница в затратах жителей СНГ и Европы стремительно сокращается.

По данным компании «Комкон» в России специализированные корма покупают 58,9% владельцев собак и 37,3% обладателей кошек.

Показатели продуктивности

Статистика продуктивности сельскохозяйственных животных за 2016 год красноречиво отражает соотношение количество особей и полученного сырья:

| Вид мяса | Процентное соотношение в структуре, % |

| Говядина | 25 |

| Свинина | 39,1 |

| Баранина | 4,8 |

| Мясо птицы | 29,3 |

| Другие виды | 1,8 |

Свиньи считаются самыми продуктивными с точки зрения получения мяса. Но коровы – единственный источник молока, поэтому необходимость их разведения – не менее важна.

Случаи нападения на людей

Статистика нападений животных на людей отмечает, что на 1000 зафиксированных фактов бешенства у зверей регистрируется 28 случаев передачи инфекции человеку. Это может произойти как в лесу, так и в пределах города.

Какая статистика нападения животных по данным Центра Госсанэпиднадзора? За последние пять лет только в Москве зарегистрировано около 150000 случаев нападения собак на людей.

Путем вакцинации ветеринары пытаются сократить количество случаев заражения инфицирования людей. Чего нельзя сказать о диких животных, на которых нереально воздействовать.

В дикой среде нападения животных происходят повсеместно. Статистика смертей от животных в мире свидетельствует о том, что большая часть случаев гибели людей происходит от следующих хищников:

- бегемоты;

- слоны;

- львы, тигры и другие особи семейства кошачьих;

- акулы.

Статистика животных выделяет медведя как самого опасного хищника в российских лесах. Особенно кровожадны шатуны, которые не смогли залечь в спячку. В поисках еды они выходят к населенным пунктам, представляя угрозу для населения. Только на Сахалине происходит 5 нападений в год, а в Сибири показатель в десятки раз выше.

Угрозу несут также земноводные и насекомые. Около 125 тыс. человек ежегодно погибает от укусов ядовитых существ на всех континентах.

Угрозу несут также земноводные и насекомые. Около 125 тыс. человек ежегодно погибает от укусов ядовитых существ на всех континентах.

Выводы

В противостоянии человека и животных победителя быть не может. Обе стороны зависят друг от друга. Перед зоологами стоит серьезная проблема: попытаться защитить животный мир от вымирания и при этом сделать все, чтобы он не стал угрозой для жизни человека. Тем более, что статистика животных показывает стремительное сокращение отдельных популяций.

Рождаемость - это способность популяции увеличивать свою численность в единицу времени за счет появления новых особей в процессе размножения. В экологии под рождаемостью понимается любое появление новых особей (деление клетки, прорастание семян, вылупливание из яиц и т.д.).

По способу расчета различают общую или абсолютную (B) и удельную (b) рождаемость. Абсолютная рождаемость характеризуется общим числом особей, появляющихся в единицу времени в данной популяции, и определяется по формуле: B = A Nn/ A t, где A Nn - количество особей, появившихся в популяции за время A t, A t, - анализируемый промежуток времени. Удельная рождаемость характеризу-ется средним числом особей, появившихся в единицу времени в расчете на одну особь популяции, и определяется по формуле: b = ANn/(At x No) = B/No, где B - абсолютная рождаемость, No - первоначальная численность популяции. В демографии удельную рождаемость принято рассчитывать на одну женщину репродуктивного возраста, а не на все население.

В зависимости от условий, в которых находится популяция, различают физиологическую, или максимальную, рождаемость и экологическую, или реализованную, рождаемость. Физиологическая, или максимальная, рождаемость - это теоретически возможная максимальная скорость образования новых особей в идеальных условиях. Она зависит от наследственности и постоянна для всех популяций данного вида. Экологическая, или реализованная, рождаемость - это скорость увеличения численности популяции в конкретных экологических условиях. Она зависит от экологических условий сре-

ды, полового и возрастного состава популяции, поэтому является величиной непостоянной для разных популяций в пределах одного вида. Разница между физиологической и экологической рождаемостью является критерием качества среды. Например, весной птицы данного вида отложили 510 яиц - это физиологическая рождаемость, из которых вылупились и оперились 265 птенцов - это экологическая рождаемость. В данной среде экологическая рождаемость составляет 52% от максимально возможной.

Величина рождаемости зависит от количества генераций в год. Насекомые, дающие одну генерацию в год, называются моновольтинные, а дающие несколько генераций - поливоль- тинные. Рождаемость также зависит от числа периодов размножения в течение жизненного цикла. Животные, размножающиеся только один раз в жизни, называются моноциклическими - лососевые рыбы, поденки, майские жуки и др.; размножающиеся несколько раз - полициклическими - большинство позвоночных и ряд беспозвоночных; растения, дающие семена только один раз в жизни, называются монокарпи- ческими - почти все однолетники, двулетники и некоторые многолетники; дающие семена несколько раз - поликарпичес- кими - некоторые однолетники и большинство многолетников. Величина рождаемости определяется еще и соотношением периода размножения и общей продолжительности жизни, а также зависит от плодовитости - числа особей в одной генерации. Однако между рождаемостью и плодовитостью не наблюдается прямо пропорциональной зависимости. Плодовитость зависит от степени заботы о потомстве, обеспечен-ности яиц питательными веществами. Высокая плодовитость вырабатывается у видов, обладающих более высокой смертностью. Отбор на более высокую плодовитость - одно из приспособлений, компенсирующих большую норму гибели в популяции. При высокой плодовитости общая рождаемость может быть весьма низкой. Плодовитость обычно те м выше, чем более неблагоприятна среда обитания.

По характеру рождаемости можно прогнозировать будущее изменение численности популяции, если смертность при

этом остается постоянной. Если в популяции наблюдается увеличение рождаемости, то численность ее в будущем будет расти. Если же рождаемость не изменяется, то численность будет оставаться постоянной. И если рождаемость в популяции снижается, то это в будущем приведет к снижению ее численности.

Рождаемость - показатель, характеризующий способность популяции к увеличению численности в результате размножения особей.

Рождаемость показывает число новых особей, родившихся в популяции за определенный промежуток времени.

(Например, ежемесячный приплод популяции плевок составляет 100 особей, мы записываем рождаемость 100 особей/месяц, а летняя 300 особей/лето)

Удельная (относительная) рождаемость - отношение количества родившихся за единицу времени особей к общему количеству особей в популяции.

(Например, общее число полевок 1000 особей, родившихся за 1 месяц 100 особей, относительная рождаемость - 100/1000 = 0,1 или 10% за 1 месяц)

Максимальная рождаемость - резкое, кратковременное увеличение численности популяции в благоприятных условиях.

(Например, когда грызуны заселяют подвалы, чердаки, зернохранилища и склады, Рождаемость в этот период у грызунов достигает максимума).

Величина максимальной рождаемости определяется лишь числом самок в популяции и способность их производить определенное число детенышей в единицу времени (физиологическая плодовитость).

В дальнейшем условия жизни популяции начинают ухудшаться (перенаселенность), недостаток пищи и рост численности популяции замедляется. Она достигает уровня, соответствующего сложившимся экологическим условиям. Рождаемость теперь лишь обеспечивает поддержание численности, но не её увеличение. Это Экологическая рождаемость.

В общем, для видов, которые не заботятся о потомстве, характерна высокая потенциальная и низкая экологическая рождаемость.

(Например, взрослая самка трески выметывает миллионы икринок, из которых в среднем доживают до взрослого состояния лишь 2 особи)

Скорость снижения численности популяции характеризуется смертностью.

Смертность организмов проявляется даже тогда, когда условия жизни вполне благоприятны. Смертность зависит от возраста, болезней, несчастных случаев, гибели от зубов хищников, от климатических условий, от количества доступного корма и т.д.

Смертность, как и рождаемость выражается числом особей, погибших за данный период времени.

У большинства организмов интенсивность смертности меняется в течение жизни. Как правило, она высока на ранних стадиях развития организмов, затем снижается и вновь возрастает к старости.

При одной и той же рождаемости, чем выше смертность, тем ниже численность популяции и наоборот.

Кривые, характеризующие изменение численности и предельный возраст групп организмов с одинаковой начальной численностью называются кривыми выживания .

Форма кривой выживания связана со степенью заботы о потомстве и другими способами защиты молоди.

Динамика популяции - это процесс изменений её основных биологических характеристик во времени.

При изучении динамики популяции главное значение придается изменениям численности, общей биомассы и популяционной структуре.

Характер увеличения численности популяции может быть различным. Выделяют два типа роста популяции:

Популяция, развивающаяся по типу первой кривой - рост их численности происходит в геометрической прогрессии. Столь стремительный рост не может продолжаться долго. Истощаются пищевые ресурсы и идет спад численности.

(например, одноклеточные водоросли, криль, бактерии и вирусы)

Вторая кривая говорит о том, что вначале идет резкое нарастание численности популяции, вскоре этот процесс начинает замедлятся и рост численности практически прекращается.

(например, мыши в новом амбаре)

Когда рост численности популяции завершается, начинается колебание ее численности. Это явление вызывают различные факторы:

· сезонные изменения условий жизни(температура, влажность, пищевая обеспеченность)(например, растения, насекомые и т.д.)

· межгодовые, колебания численности происходящие раз в несколько лет (например, у грызунов. Северные леменг раз в 5-10 лет достигают такой максимальной численности, что начинают мигрировать со своих перенаселенных мест обитания, они идут потоком. Достигнув моря большинство их тонет и равновесие восстанавливается)

· пищевая зависимость между хищником и жертвой (например, зависимость численности совы от численности мышей)

· болезни, стихийные бедствия

· могут заключатся в самих популяциях (внутренние факторы популяционной динамики)

Зависимость численности совы от численности мышей.(циклические колебания)

численность

Регуляция численности - способность популяции к самовосстановлению числа особей до своей обычной величины, определяется условиями и ресурсами ее экологической ниши.

Эта способность обеспечивается системой механизмов, которые как бы автоматически срабатывают, когда плотность популяции достигает или слишком высоких, или слишком низких значений.

Динамика численности популяций человека

Численность человеческой популяции, как и популяции любого вида живых организмов, практически никогда не остается постоянной. Она постоянно претерпевает изменения, вызванные многочисленными естественными и социальными факторами. В самом общем виде изменения численности человеческой популяции за единицу времени (ΔN/Δt ) определяются следующим образом:

ΔN/Δt = (В + im) – (M + em),

В - рождаемость, или количество младенцев, произведенных имеющимися в популяции взрослыми женщинами;

D – cмертность, или количество погибших индивидуумов в популяции, независимо от причины их смерти -- старость, болезни, гибель от несчастных случаев, в военных конфликтах, природных катастрофах и т.д.;

im – иммиграция, или приток в популяцию индивидуумов из других популяций;

em – эмиграция, или отток индивидуумов из данной популяции в другие популяции.

Все эти параметры имеют размерность «особь . время -1 ».

В популяциях многих видов живых организмов величинами im и em можно пренебречь. В таком случае изменения численности популяции будут определяться разностью между величинами рождаемости и смертности:

ΔN/Δt = В – M,

При В = M численность популяции остается постоянной, поскольку ΔN/Δt = 0 , при В > M она возрастает, а при В < M – снижается.

Однако в большинстве человеческих популяций миграционные процессы вносят большой вклад в изменение их численности, поэтому их необходимо учитывать.

При изучении динамики численности населения используются следующие показатели:

Рождаемость – процесс возобновления населения за счет новых особей. В статистике – частота рождений в определенной группе населения. Уровень рождаемости определяется следующими показателями:

Общий коэффициент рождаемости (ОКР ) -- число родившихся за год младенцев в расчете на 1000 человек;

Коэффициент рождаемости (K f ) – число родившихся младенцев (N b ) за год в расчете на 1000 женщин репродуктивного возраста – от 15 до - 49 лет;

Средний коэффициент рождаемости – среднее число детей, которое рождает «среднестатистическая» женщина в течение всей жизни. Этот показатель можно определить из демографических таблиц.

Смертность – процесс убыли населения вследствие прекращения жизнедеятельности отдельных индивидуумов. В медицинской статистике широко используется такой показатель, как «общий коэффициент смертности » (ОКС ), который определяется как число умерших за год на 1 тысячу населения. Различают общую и детскую смертность (в возрасте до года).

Продолжительность жизни – длительность существования индивидуума (его онтогенез), т.е промежуток времени от рождения до смерти. Различают физиологическую, экологическую и среднюю продолжительность жизни. Физиологическая – максимальная для особей при оптимальных условиях существования, лимитируемая лишь генетически. Экологическая продолжительность жизни характеризует предельный возраст человека в естественных условиях и зависит от внешних факторов. Средняя – возраст, который в среднем достигают индивидуумы в данной популяции.

Естественный прирост населения (ЕПН ) – разность между общим коэффициентом рождаемости и общим коэффициентом смертности, т.е. ЕПН = ОКР – ОКС. ЕПН соответствует изменению численности населения за год в расчете на 1000 человек. Он может иметь положительное, отрицательное и нулевое значение. Чтобы выразить ЕПН в процентах, полученное значение естественного прироста делят на 10.

Миграционный прирост населения (МПН) – разность между количеством людей, прибывших в эту популяцию и ее покинувших за год в расчете на 100 человек.

Общий прирост населения (ОПН) – сумма естественного и миграционного приростов, т.е.

ОПН = ЕПН + МПН

Соотношения между обоими компонентами ОПН в разных государствах значительно различаются. Например, численность населения во всех государствах Западной Европы давно сохряняется на постоянном уровне. Здесь отрицательный ЕПН компенсируется за счет счет положительного МПН , обусловленного миграцией населения из более бедных стран. Напротив, в развивающихся государствах Азии и Африки имеют место положительные значения ОПН несмотря на отрицательные МПН. В то же время, в США имеют место положительные значения ЕПН и МПН.

Величина ЕПН определяет тенденции изменения численности популяции – увеличение, постоянство или уменьшение. Величины ЕПН представляют собой разность между рождаемостью, которые существенно изменяются с возрастом.

Целостное представление о них дают демографические таблицы. Первую попытку их составления предпринял английский демограф Джон Грант для Лондона еще в середине XVII века. Однако он потерпел неудачу, поскольку рост населения английской столицы происходил преимущественно за счет миграции из сельской местности, а не за счет естественного прироста.

Первую таблицу, близкую к современным, составил в 1693 г. для прусского города Бреслау (ныне польский Вроцлав) английский астроном Э.Галлей , описавший знаменитую комету.

Демографические таблицы бывают двух видов – статические и когортные .

Такие таблицы часто составляют отдельные таблицы для женщин и мужчин. В таком случае в таблицах для женщин в соответствующих графах приводится среднее число дочерей, родившихся у матерей данного возраста, а в таблицах для мужчин -- число сыновей, появившихся у отцов данного возраста. Однако вполне возможно объединить оба пола в одной таблице.

В статистических демографических таблицах приводятся величины рождаемости и смертности для различных возрастов. Они составляются на определенный год и потому представляют временнόй срез популяции. Пример такой таблицы для расчета ЕПН приведен ниже.

Статическая демографическая таблица населения на 2000 год

| Возрастная группа | Общее число человек | Общее число новорож- денных | Общее число умерших | ОКР, на 1000 человек | ОКС, на 1000 человек | ЕПН, на 1000 человек |

| 0 –1 | 17 000 | 9,41 | -9,41 | |||

| 1 – 4 | 69 000 | 0,49 | -0,49 | |||

| 5 – 9 | 88 000 | 0,25 | -0,25 | |||

| 10 – 14 | 98 000 | 0,23 | -0,23 | |||

| 15 – 19 | 116 000 | 27,6 | 0,49 | +27,11 | ||

| 20 – 24 | 114 000 | 59,6 | 0,54 | +59,11 | ||

| 45 – 49 | 62 000 | 10,5 | 2,67 | +7,81 | ||

| 50 – 54 | 61 000 | 4,21 | -4,18 | |||

| 65 – 69 | 41 000 | 16,6 | -16,07 | |||

| 70 – 74 | 33 000 | 25,5 | -25,86 | |||

| >74 | 24 000 | 10 003 | 416,8 | -416,8 | ||

| Суммарныезначения | 723 000 | 10 650 | 12 306 | 14,7 | -17.2 | -2,5 |

Аналогичные таблицы составляются для расчетов миграционного прироста населения. В таком случае в ней вместо данных рождаемости и смертности приводятся данные, характеризующие число людей, прибывающих в эту популяцию и покидающих ее.

Значение ЕПН для каждого возраста представляет собой увеличенное в 1000 раз отношение:

ЕПП = (N d – N o)/Δt N o = ΔN/Δt N o

где - N o – начальная численность данной возрастной группы; N d – ее численность через год, Δt – временнóй промежуток, равный одному году, т.е. Δt = 1.

Легко видеть, что ЕПП/1000 имеет размерность “год -1 ”, т.е. своему смыслу оно очень близко к удельной скорости роста численности (r ) данной возрастной группы за год.

Отсюда усредненные значения ЕПП для всей популяции можно использовать для расчетов экспоненциальных уравнений роста ее численности:

N t = N o e rt

Когортные таблицы представляют данные для отдельных когорт, т.е. группы одновозрастных индивидуумов, как правило, одного гора рождения, если имеются данные по изменению численности данной когорты за весь период ее существования. В когортных таблицах данные по численности удобнее представлять не в абсолютных, а в относительных единицах. Пример когортной таблицы представлен ниже.

Когортная демографическая таблица

| Возрастной интервал когорты, годы (х) | Численность, l x | Число детей за интервал на одного человека, m х | l x m x | xl x m x |

| 0 - 14 | 1.0 | |||

| 15 – 25 | 0.97 | 0,97 | 19,4 | |

| 26 – 35 | 0.95 | 1,2 | 1,14 | 34,2 |

| 36 – 45 | 0.90 | 0,8 | 0,72 | 28,8 |

| 46 – 55 | 0.84 | 0,2 | 0,17 | 8,5 |

| 56 – 65 | 0.76 | |||

| 66 – 75 | 0.65 | |||

| 76 – 85 | 0,10 | |||

| Суммарные показатели | 3,0 | 90,9 |

R o = Σ l x m x / x 0

где - x 0 – начальная численность когорты, которая в данном случае принята за единицу.

Если R o > 1, то численность популяции растет, при R o = 1 она остается постоянной (стационарная популяция ), а при R o < 1 -- снижается.

R o = 3,0: 1 = 3,0, поэтому ее численность будет расти.

Время генерации (T ), или средняя продолжительность одного поколения по данным этой таблицы рассчитывается согласно:

Т = Σx l x m x / Σ l x m x

В нашем случае Т = 90,9: 3,0 = 30,3 года.

Допустим, что численность популяции за время одной генерации растет экспоненциально. Тогда:

N t = N 0 e rT , или N t /N 0 = e rT

Однако N t /N 0 является отношением численности особей в двух последовательных поколениях, т.е. R o . Тогда:

R o = e rT

Логарифмируя обе части уравнения, получим lnR o = rT, тогда:

| r = lnR o /T |

Для нашей гипотетической популяции r = ln 3: 30,3 = 0,0363 год -1 .

Если в популяции со временем не происходит существенных изменений возрастной рождаемости и смертности данные, полученные по статистической и когортной таблицам практически совпадают.

Если нет данных по когортному составу населения, значение r можно определить по следующей приближенной формуле:

__ ln aE__

(T 1 + T f)/2

где - Е – среднее количество детей, родившееся у женщины за всю ее жизнь, a – доля рожавших женщин в общей численности популяции (ее можно принять равной 0,5), T 1 и T f – соответственно средний возраст рождения первого и последнего ребенка.

Проанализируем две гипотетические популяции человека. В первой популяции у каждой женщины рождается в среднем по 10 детей, причем они появляются в возрасте от 30 до 39 лет. Во второй популяции у каждой женщины рождается 5 детей в возрасте от 18 до 22 лет.

Тогда значение r для первой популяции равно

r = ln 5/34,5 = 0,046 год -1 ,

а для второй: r = ln2,5/20 = 0,047 год -1 .

Таким образом, скорость роста обоих популяций будет одинаковой.