Что такое культура? Почему этот феномен породил такое множество разноречивых определений? Отчего культурность как некое свойство оказывается неотъемлемой чертой различных сторон нашего социального бытия? Можно ли выявить специфику данного антропологического и общественного явления?

Понятие культура относится к числу фундаментальных в современном обществознании. Трудно назвать другое слово, которое имело бы такое множество смысловых оттенков. Для нас вполне привычно звучат такие словосочетания, как «культура ума», «культура чувств», «культура поведения», «физическая культура». В обыденном сознании культура служит оценочным понятием и относится к таким чертам личности, которые точнее было бы назвать не культурой, а культурностью.

Американские культурологи Альфред Кребер и Клайдж Клакхон в их совместном исследовании, посвященном критическому обозрению концепций и определений культуры, отметили огромный и всевозрастающий интерес к этому понятию. Так, если, по их подсчетам, с 1871 г. по 1919 г. было дано всего 7 определений культуры, то с 1920 по 1950 они насчитали 157 определений этого понятия. Позже количество определений значительно увеличилось. Л.Е.Кертман насчитал более 400 определений. Такое многообразие объясняется прежде всего тем, что культура выражает глубину и неизмеримость человеческого бытия.

На вопрос, что же такое культура, В.С.Соловьев недоуменно отвечал: «Тут и Вольтер, и Боссюэ, и Мадонна, и Папа, и Альфред Мюссэ, и Филарет. Как же это все в одну кучу свалить и вместо бога поставить?»

1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА» и ее место в системе деятельности человека

Термин «культура» (от лат. cultura — возделывание, обрабатывание) издавна применяется для обозначения того, что сделано человеком. В таком широком смысле данный термин употребляется как синоним общественного, искусственного в противоположность природному, естественному. Однако этот смысл слишком широк, расплывчат и поэтому нуждается в уточнении. Само по себе это уточнение — достаточно сложное мероприятие. Ведь в современной научной литературе встречается более 250 определений культуры. Специалисты по теории культуры А. Кребер и К. Клакхон проанализировали свыше ста основных определений и сгруппировали их следующим образом.

1. Описательные определения, восходящие в своей основе к концепции основоположника культурной антропологии Э. Тейлора. Суть таких определений: культура — это сумма всех видов деятельности, обычаев, верований; она как сокровищница всего созданного людьми включает в себя книги, картины и т. п., знание путей приспособления к социальному и природному окружению, язык, обычай, систему этикета, этику, религию, которые складывались веками.

2. Исторические определения, подчеркивающие роль традиций и социального наследия, доставшихся современной эпохе от предшествовавших этапов развития человечества. К ним примыкают и генетические определения, утверждающие, что культура является результатом исторического развития. В нее входит все, что искусственно, что люди произвели и что передается от поколения к поколению — орудия, символы, организации, общая деятельность, взгляды, верования.

3. Нормативные определения, акцентирующие значение принятых правил и норм. Культура — это образ жизни индивида, определяемый социальным окружением.

4. Ценностные определения: культура — это материальные и социальные ценности группы людей, их институты, обычаи, реакции поведения.

5. Психологические определения, исходящие из решения человеком определенных проблем на психологическом уровне. Здесь культура есть особое приспособление людей к природному окружению и экономическим потребностям и складывается из всех результатов такого приспособления.

6. Определения на базе теорий обучения: культура — это поведение, которому человек научился, а не получил в качестве биологического наследства.

7. Структурные определения, выделяющие важность моментов организации или моделирования. Здесь культура представляет собой систему определенных признаков, различным образом связанных между собой. Материальные и нематериальные культурные признаки, организованные вокруг основных потребностей, образуют социальные институты, являющиеся ядром (моделью) культуры.

8. Идеологические определения: культура — это поток идей, переходящих от индивида к индивиду посредством особых действий, т. е. с помощью слов или подражаний.

9. Символические определения: культура – это организация различных феноменов (материальных предметов, действий, идей, чувств), состоящая в употреблении символов или зависящая от этого.

Каждая из перечисленных групп определений схватывает какие-то важные черты культуры. Однако в целом, как сложный общественный феномен она ускользает от определения. Действительно, она является результатом поведения людей и деятельности общества, она исторична, включает идеи, модели и ценности, избирательна, изучаема, основана на символах, т. е. не включает биологических компонентов человека и передается отличными от биологической наследственности механизмами, она эмоционально воспринимается или отбрасывается индивидами. И все же этот перечень свойств не дает нам достаточно полного понимания тех сложных явлений, которые имеются в виду, когда речь заходит о культурах майя или ацтеков, Киевской Руси или Новгорода.

Можно рассматривать историю как целесообразную деятельность людей. Именно этот деятельностный подход и позволяет ответить на вопрос о том, что такое культура? Говоря и размышляя о культуре, мы представляем себе не только продукты человеческой деятельности, но и саму эту деятельность: каменщиков, возводящих пирамиды или строящих Акрополь, современное автоматизированное производство с его высокой технической культурой. Понятно, что деятельность, осуществляемая с помощью каменного молотка или обычной пилы, существенно отличается от деятельности рабочего, налаживающего автоматическую линию, включающую в себя станки с программным управлением.

В соответствии со сказанным можно рассматривать культуру как совокупность всех видов преобразовательной деятельности человека и общества, а также результатов этой деятельности, воплотившихся в материальных и духовных ценностях

.

2. КУЛЬТУРА КАК СИМВОЛ ОКРУЖАЮЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ

Под ценностями понимаются материальные и идеальные объекты, способные удовлетворить какие-либо потребности человека, класса, общества, служить их интересам и целям. Мир ценностей многообразен, он включает в себя природные, этические, эстетические и др. системы.

Системы ценностей историчны и, как правило, иерархичны. Один из высших уровней такой иерархии занимают общечеловеческие ценности.

Подчеркивая разницу между материальными и духовными ценностями, многие исследователи разграничивают материальную и духовную культуру. Под материальной культурой понимается совокупность материальных благ, средств и форм их производства и способов овладения ими. Духовную культуру определяют как совокупность всех знаний, форм мышления, сфер идеологии (философия, этика, право, политика и т. д.) и способов деятельности по созданию духовных ценностей.

В этом разграничении есть рациональное зерно, но его нельзя абсолютизировать. Здесь всегда надо помнить об относительности границ материальной и духовной культур. Возможно даже, что точнее говорить о материальных и духовных сторонах единого феномена культуры. В самом деле, станок материален, но он был бы только грудой металлолома, если бы в нем не были воплощены мысль конструктора, таланты, навыки рабочих, изготовивших его.

Как в определениях самого феномена культуры, так и в классификациях различных культур и выявлении закономерностей их развития сегодня имеет место значительный разнобой. Одни культурологи понимают культуру как плод духовного творчества людей и потому сводят ее к культуре духовной. Другие же, опираясь на сложившиеся в антропологии и этнографии традиции, включают в понятие культуры все стороны жизни общества, кроме тех, которые совершенно выходят за рамки сознательной деятельности (например, плотность населения). Но что такое типология (классификация)? Под типологией в современной научной литературе понимается метод расчленения систем изучаемых объектов и их группировки с помощью обобщенной модели. Данный метод используется в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей, функций, отношений, уровней организации объектов.

Культура выступает уникальной характеристикой человеческой жизнедеятельности и потому необычайно разнообразна в своих конкретных проявлениях. С начала 80-х годов прошлого года специфика конкретных проявлений культуры привлекает серьезное внимание исследователей. С этого времени активно разрабатываются такие понятия, как «коммуникативная культура», «культура человеческих отношений», «культура общения», «культура условий труда», «культура рабочего и свободного времени», «культура управления», «информационная культура». Не вдаваясь в анализ имеющихся определений, следует отметить, что одни исследователи связывают культуру с информацией и знаковыми системами, в которых она закодирована. У других она предстает как уникальная технология человеческой деятельности. Третьи видят в ней внебиологическую систему адаптации человека. Четвертые — степень свободы в человеческой деятельности. Hаконец, всем чуть ли не со школьной скамьи известно понимание культуры как совокупности созданных человеком материальных и духовных ценностей. Такое многообразие не случайно. Универсальность родового понятия (культура) проявляется и в каждом из его видов.

Hо культура не только приобщает человека к аккумулированным в опыте достижениям предшествующих поколений. Одновременно она сравнительно жестко ограничивает все виды его общественной и личной деятельности, соответствующим образом регулируя их, в чем проявляется ее регулятивная функция. Культура всегда предполагает определенные границы поведения, тем самым ограничивая свободу человека. З. Фрейд определял ее как «все институты, необходимые для упорядочения человеческих взаимоотношений» и утверждал, что все люди ощущают жертвы, требуемые от них культурой ради возможностей совместной жизни 1 . C этим вряд ли следует спорить, ибо культура нормативна. В дворянской среде прошлого века было нормой на сообщение знакомого о том, что он женится, реагировать вопросом: «И какое за невестой берете приданое?». Hо тот же вопрос, заданный в сходной ситуации сегодня, может быть расценен как оскорбление. Hормы изменились, и забывать об этом не следует.

Однако культура не только ограничивает свободу человека, но и обеспечивает

эту свободу. Отказавшись от анархистского понимания свободы как полной и ничем не ограниченной вседозволенности, марксистская литература долгое время упрощенно толковала ее как «осознанную необходимость». Между тем, достаточно одного риторического вопроса (свободен ли в полете выпавший из окна человек, если он осознает необходимость действия закона тяготения?), дабы показать, что познание необходимости есть лишь условие свободы, но еще не сама свобода. Последняя же появляется там и тогда, где и когда у субъекта появляется возможность выбора

между различными вариантами поведения. При этом познанием необходимости определяются те границы, в которых может осуществляться свободный выбор.

Культура способна предоставить человеку поистине безграничные возможности для выбора, т.е. для реализации его свободы. В понятиях отдельного человека практически безгранично количество видов деятельности, которым он может себя посвятить. Hо каждый профессиональный вид деятельности — это отдифференцированный опыт предшествующих поколений, т.е. культура.

Овладение общей и профессиональной культурой выступает необходимым условием для перехода человека от репродуктивной деятельности к творческой. Творчество же есть процесс свободной самореализации личности

Следующая функция культуры — знаковая. Человечество фиксирует, передает накопленный опыт в виде определенных знаков. Так, для физики, химии, математики специфическими знаковыми системами выступают формулы, для музыки — ноты, для языка — слова, буквы и иероглифы. Овладение культурой невозможно без овладения ее знаковыми системами. Культура же, в свою очередь, не может транслировать социальный опыт, не облекая его в специфические знаковые системы, будь то цвета светофора или национальные разговорные языки.

И, наконец, последняя из основных функций культуры — ценностная. Она тесно связана с регулятивной, ибо формирует у человека определенные установки и ценностные ориентации, в соответствии с которыми он либо принимает, либо отвергает вновь познанное, увиденное и услышанное. Именно ценностная функция культуры дает человеку возможность самостоятельной оценки всего того, с чем он сталкивается в жизни, то есть делает его личность неповторимой.

Разумеется, все эти функции культуры не существуют как рядом положенные. Они активно взаимодействуют, и нет более ошибочного представления о культуре, чем представление ее в статичности и неизменности. Культура — всегда процесс. Она находится в вечном изменении, в динамике, в развитии. В этом сложности ее изучения, и в этом ее великая жизненная сила.

Язык культуры - совокупность культурных объектов» обладающая внутренней структурой (комплексом устойчивых отношений, инвариантных при любых преобразованиях), явными (формализованными) или неявными правилами образования, осмысления и употребления ее элементов, и служащая для осуществления коммуникативных и трансляционных процессов (производства культурных текстов). Язык культуры формируется и существует только во взаимодействии людей, внутри сообщества, принявшего правила этого языка. Освоение языка культуры - ключевой элемент социализации, аккультурации. Изучением языка культуры занимаются семиотика (анализ знаковой представлен-ности языка культуры), лингвистика (анализ естественных языков), культурная семантика (изучение языка культуры как средства выражения смысла).

Набор знаков (алфавит, лексика) и правил их сочетания (грамматика, синтаксис) в языке культуры всегда конечен, а потому ограничен по отношению к многообразию явлений действительности и смыслов. Поэтому закрепление смысла в языке, его означение предполагает не только формализацию, но и метафоризацию, определенное искажение; означающее тяготеет над означаемым. Данная ситуация усугубляется при «переводе» информации с одного языка на другой, причем искажение тем значительнее, чем сильнее различаются принципы означения (референцирования) в этих языках. Разнообразие выразительных средств языка культуры, а следовательно, и.принципов их означения делают вопросы их «переводимости» (возможности выражения смысла средствами различных языков) и «приоритетности» (выбора того или иного языка в конкретной коммуникативной ситуации) весьма сложными.

Другим важным моментом функционирования языка культуры является понимание. При коммуникации (обмене знаками) неизбежно присутствуют определенная неадекватность понимания (обусловленная различием индивидуального опыта, степенью знакомства с языком и т.п.), момент интерпретации (переосмысления), искажающий исходный смысл. Понимающий всегда обладает определенным представлением о понимаемом, ожидает определенного смысла и интерпретирует знаки в соответствии с этим представлением (эта проблематика рассматривается в этнометодологии, герменевтике).

Язык культуры можно дифференцировать по отнесенности к определенной области действительности или человеческой деятельности (язык искусства, сленг математики); по принадлежности определенной (этнической, профессиональной, историке-типологической и т.д.) субкультуре, языковому сообществу (английский язык, язык хиппи); по знаковой представленности, ее типам (вербальный, жестовый, графический, иконический, образный, формализованный языки) и видам - культурным порядкам (язык причесок, язык костюма); по специфике смысловой выразительности (информационно содержательные, эмоционально выразительные, экспрессивно значимые) и ориентации на определенный способ восприятия (рациональное познание, интуитивное понимание, ассоциативное сопряжение, эстетическое вчувствование, традиционное отнесение); по специфике внутренних грамматических, синтаксических и семантических правил (семантически открытые и замкнутые языки, языки с полным и неполным синтаксисом и т.д.); по ориентации на определенные коммуникативные и трансляционные ситуации (язык политических речей, язык официальных документов); с точки зрения приоритетности и популярности на том или ином уровне культуры, в той или иной ее специализированной форме, в той или иной субкультуре.

Языком культуры в широком смысле этого понятия называются те средства, знаки, формы, символы, тексты, которые позволяют людям вступать в коммуникативные связи друг с другом, ориентироваться в социокультурном пространстве. Культура предстает как смысловой мир, определяющий способ бытия и мироощущения людей, выражаясь в знаках и символах. Знак - овеществленный носитель образа. Символ - это знак, не имеющий предметного значения, через который открывается глубокий смысл самого

объекта. С помощью символа человек нашел способ передачи информации средствами, превосходящими возможности языка. Например» гербы, эмблемы, знамена, образы - «птица-тройка», «голубь мира» - помимо наглядно-образной формы передают абстрактные понятия и идеи. Особое значение имеют образно-символические системы в религии, искусстве («художественные языки»), причем каждый вид искусства вводит свой образно-символический язык: язык музыки, танца, живописи, кино или театра и т.п.

Культура выражает себя через мир символических форм, передаваемых от поколению к поколению. Символические, формы сами по себе - лишь внешняя сторона культуры. Только благодаря творческой активности человека символический мир наполняется глубоким содержанием. Поэтому определять понятие культуры только посредством символов, т.е. отождествлять культуру и мир символов, нельзя. Понимание языка культуры и овладение им дает человеку возможность коммуникации, хранения и трансляции культуры, открывает ему путь в культурное пространство, поэтому язык можно назвать ядром системы культуры, ее главным структурным элементом. Язык культуры - это некая универсальная форма осмысления реальности, способствующая организации новых и уже существующих понятий, образов, представлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культура - это духовный компонент человеческой деятельности как составная часть и условие всей системы деятельности, обеспечивающей различные стороны жизни человека. Это означает, что культура вездесуща, но вместе с тем в каждом конкретном виде деятельности она представляет лишь ее собственно духовную сторону - во всем разнообразии социально значимых проявлений.

Вместе с тем культура - это также процесс и результат духовного производства, что и делает ее существенной частью совокупного общественного производства и социальной регуляции наряду с экономикой, политикой и социальной структурой. Духовное производство и обеспечивает формирование, поддержание, распространение и внедрение культурных норм, ценностей, значений и знаний, воплощенных в различных компонентах культуры (мифы, религия, художественная культура, идеология, наука и т.д.). Как важный компонент совокупного производства культура не сводится к внепроизводственному потреблению или обслуживанию. Она является непременной предпосылкой всякого эффективного производства.

Мир человека — это мир культуры Культура — это освоенный и овеществленный опыт человеческой жизнедеятельности. Любой исторический тип культуры в своей конкретности представляет неразрывное единство двух составляющих — актуальной культуры и культуры накопленной, или культурной памяти. На все встающие перед ним вопросы человек ищет ответ в усвоенной им культуре. Культура выступает уникальной характеристикой человеческой жизнедеятельности и потому необычайно разнообразна в своих конкретных проявлениях. Культура представляет собой сложноорганизованную систему, элементы которой не просто множественны, но тесно переплетены и взаимосвязаны. Культура раскрывает свое содержание через систему норм, ценностей, значений, идей и знаний, получающих выражение в системе морали и права, религии, в художественной сфере и науке. Культура существует и в практически действенной форме, в форме событий и процессов, в которых проявились установки и ориентации участников, т. е. различных слоев, групп и индивидов. Эти процессы и события, входящие в общую историю или связанные с какими-то проявлениями хозяйственной, социальной и политической жизни, имеют и культурную подоплеку, оказываются фактами и факторами культурной истории и культурного достояния данного общества.

М.Каган, раскрывая сущность культуры через понятие деятельности , делает вывод: «В философском анализе культура предстает перед нами, следовательно, как такая форма бытия , которая образуется человеческойдеятельностью …». Она охватывает, по мысли Кагана, «качества самого человека как субъекта деятельности», способы деятельности и многообразие предметов. «… эта предметность культуры оказывается инобытием человека».

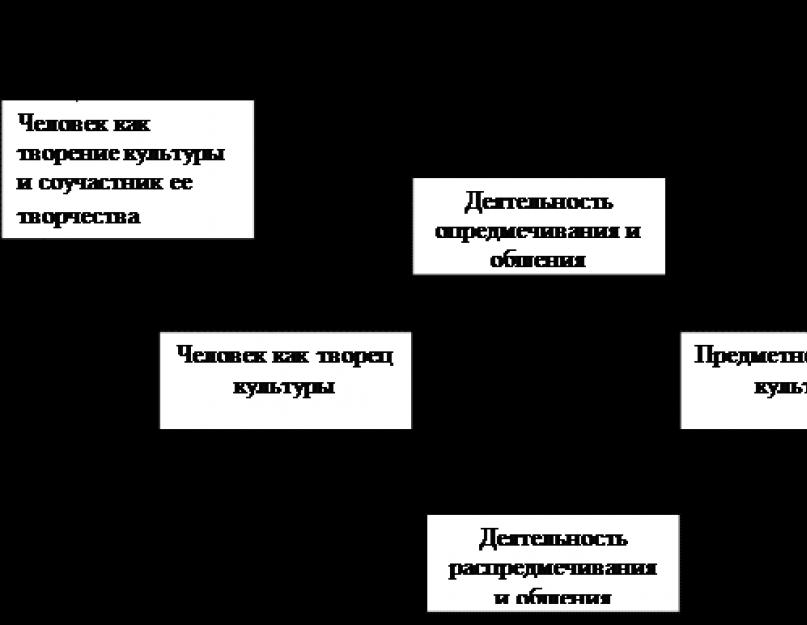

Причем Каган рассматривает своеобразный «круг культуры », в который входит не только процесс «опредмечивания », т.е. предметное бытие культуры, создание материальных ценностей, но и «распредмечивания », в ходе которого человек растет, обогащается, меняется и сам становится предметом культуры (см. схему 1).

В историческом плане эта схема представляет уже не круг, а спираль, так как каждое новое поколение людей находится на более высокой деятельной ступени предыдущего, ибо оно освоило переданное ей по традиции культурное наследие и преумножило его своей деятельностью.

М.Каган полагает, что следует согласиться с теми философами, которые считают культуру производной от деятельности человека.

Важнейшая проблема в понимании сущности культуры – соотношение культуры и природы . Острота этой проблемы особенно ощущается в наше время, когда человечество вступило в эпоху «экологического кризиса». Необходим анализ взаимоотношений между природой и культурой, сложившихся в истории человечества, существующих в наше время и возможных в будущем.

М.Каган приводит такие схемы:

|

Культура предстает перед нами как преобразование натуры – естественной, природной среды, в которой существует человек и к которой он, в отличие от животных, не только должен сам приспосабливаться, но и приспособить ее к своим потребностям, интересам. Происходит это не инстинктивно, а по различным, обретенным в социальной жизни человека установкам – интеллектуальным, духовным и т.п.

По определению М.Кагана, «культура предстает перед нами, следовательно, как особыйоблик природы , неизвестный ей самой, но реализующий заключенные в ней возможности, способ ее существования…».

Так, культурные злаки, домашние животные, орудия труда и т.п., оставаясь природными вещами, приобрели сверхприродные качества, неподвластные действию физико-биологических сил. Эта двусторонняя природно-культурная реальность характеризует и самого человека , который остается биологическим, физическим, химическим «телом», живущим по законам материи, но стремящимся и обретшим возможность изменять собственную природную данность (избавление от болезней, различные системы питания, при помощи спорта изменение данных от рождения телесных структур, протезирование органов тела и, наконец, клонирование – воссоздание человека из его клетки). Но главное – это превращение естественного биологического бытия человека в культурный способ существования. Так человек в ходе эволюции выявляет безграничные сферы своего существования в мире, проникая в микромир и космическое пространство, охватывая и собственно человеческую, и внечеловеческую форму бытия.

Этот процесс сопряжен с глубокими конфликтами, начало которым положено в первобытную эпоху, в культуре древних цивилизаций. Особенно остро противопоставление природы и культуры стало восприниматься в ХVIII в. – в концепции Руссо о развращающих последствиях развития цивилизации, в сентименталистском противопоставлении естественного чувства и сверхприродной активности ума и т.п.

В настоящее время метаморфозы, которые производит культура с природой, заключают в себе различные уровни их взаимоотношений и ведут к разнообразным оценкам, нередко противоположным. С одной стороны, обожествление природы и поклонение ей, с другой, – пренебрежение законами природы и стремление навязать ей человеческую волю, что приводит нередко к катастрофам: разрушение четвертого блока Чернобыльской АЭС, гибель атомной подводной лодки «Курск» – примеры, к сожалению, многочисленны.

Сложно и многообразно соотношение природы и культуры в человеческом бытии, в индивидуальном развитии каждого конкретного человека, что приводит к поливариативности проявлений человеческой личности.

Культура в системе бытия.

Своеобразие связей натуры и культуры в человеке находит свое образное выражение в искусстве, освобожденном от необходимости подчиняться законам природы. Именно поэтому оно исследует соотношение природного и культурного в человеке с такой глубиной и тонкостью, которая не доступна ни практике, ни науке.

Прежде всего это нашло выражение в мифологии . Мир мифологических образов был именно трансформацией форм существования природы: тотемные представления, языческие боги и т.п. – плоды превращения натуры в культуру; история древневосточного и древнегреческого искусства (движение от изображения людей с птичьими или звериными головами к одухотворенным образам Эхнатона и Нефертити, от архаических статичных скульптур к драматически напряженным портретам Лисиппа и Скопаса и т.д.). Этот ряд можно продолжить, включив в него все достижения изобразительного искусства, создания садово-паркового искусства, художественные исследования поведения человека в литературе, театре, кино, на телевидении и т.д.

Чрезвычайно важно рассмотреть соотношение «культура – общество ». Суть отношений общества и культуры заключена в их взаимной потребности друг в друге, их всестороннем взаимодействии. Культура необходима человеческому обществу с первых шагов его существования. Тип организации коллективной жизни, который сложился в мире животных, перестал функционировать в жизни первых человеческих обществ. Люди научились создавать разнообразные объединения, союзы, организации – от родовых, племенных, религиозных до современных экономических, политических, правовых, научных, художественных и т.д., деятельность которых обеспечивалась не врожденными инстинктами, а обретаемыми ими представлениями, убеждениями, знаниями, умениями. Эти социальные структуры были обусловлены конкретными условиями существования социума в определенных условиях и на определенной стадии развития. Основой культуры стали сознательные действия, что и отличает радикальнейшим образом человека от животного. Поэтому мера сознательности (в индивидуальном поведении, действиях руководителей государств, политических партий, вождей масс и т.д.) является показателем уровня культуры. В развитии человеческого общества определяющую роль играет политическая культура.

Необходимо рассмотреть культуру и с точки зрения потребностей человека и общества, определяемых иерархией ценностей . Культура в конечном итоге служит средством удовлетворения потребностей.

Потребность – это необходимость в чем-либо, т.е. внутренне обусловленное состояние человека или просто чувства, которые он осознает как необходимость удовлетворения.

Различают исходные, или первичные, потребности человека, которые связаны с его биологией и психикой, и вторичные, которые образованы в нем жизнью в обществе и культурой. Значимость тех или иных потребностей определяется их ценностью.

Американский мыслитель 20 века А. Маслоу представил знаменитую «Пирамиду потребностей» (1943); основные обоснования, содержатся в работе "Мотивация и личность" (1954; последнее издание - 2001 г.). «Пирамида» Маслоу содержит 7 уровней, начиная от витальных (лат. vita – жизнь) потребностей, без которых ни один человек на Земле жить не может, и затем – от уровня к уровню – потребности приобретают значимость для формирования личности, т.е. становятся все более интеллектуальными, духовными, возвышенными. Воспроизведем «пирамиду», обобщая авторские комментарии:

1. Физиологические потребности: голод, жажда, половое влечение.

2. Потребности в безопасности: чувствовать себя защищенным, избавиться от страха неудач.

3. Потребности в принадлежности к общности: быть принятым, любить и быть любимым.

4. Потребность в уважении: компетентность, достижение успеха, одобрение, признание;

5. Познавательные способности: знать, уметь, понимать, исследовать.

6. Эстетические потребности.

7. Потребность в самоактуализации.

«Ценности, оценки – это свойства субъекта, его вúдение и предпочтения в контексте социума и культуры, куда он тем самым включает объект и на фоне которого строит знание об объекте».

Ценности формируются у человека во взаимосвязи с развитием потребностей, как их удовлетворение.

В процессе изучения ценностей сформировалась наука аксиология (греч. axia – ценность, logos – учение). С. Иконникова и В. Большаков, как и ряд других исследователей, отмечают, что понятие ценностей связано с такими составляющими культуры, как культура нравственная , эстетическая , художественная . В основании этого деления, считают мыслители, «сказываются различия между ценностями культуры: Добром, Красотой и Верой . Но тут же замечают об изменчивости содержательного наполнения, форм проявления и т.д. в различных культурах. Несмотря на это, считают авторы данной концепции, эти «так называемые высшие ценности – видимо, представляют собой некоторые абстракции граней одной абсолютной ценности, определяемой в разные эпохи по-разному: Благо…, Бог …, Человечность », а уж в понятии Добра реализуется и Красота , и Свобода , и Вера , и Любовь , т.е. культура вообще в ее целостности.

Подводя итоги своим рассуждениям о роли ценностей в жизни человека, авторы формируют определение ценностной ориентации человека: «...комплекс духовных детерминант, отношений и деятельности людей (или отдельного человека), определяющий направленность реализации культуры в чувствах, мыслях, намерениях и действиях».

Отметим мысли о ценностях и их роли в развитии культуры В. М. Межуева («Идея культуры). Опираясь на работы немецкого философа Г. Риккерта, мыслитель утверждает, что ценность – это не просто желание индивида. Ценность всегда общезначима или для всего общества, или для его части. Культуру Межуев рассматривает как совокупность объектов, обладающих ценностью…». И отличие одного объекта от другого, т.е. его индивидуальность, определяется его обладанием определенной ценностью.

Не можем не согласиться с мыслью Межуева, сформулированной в итоге анализа концепции Г. Риккерта: ценности «… укоренены в природе самого разума и обнаруживают себя в той мере, в какой мы мыслим и действуем как разумные существа».

На наш взгляд, к пониманию ценностей относится и следующее утверждение В. Межуева, в котором он характеризует цель человеческого труда: «В отличие от животных, человек создает не только то, в чем нуждается, он сам или его прямое потомство, но в чем нуждаются и другие, с кем он не связан ни кровным родством, ни территориальной близостью. Он способен трудиться, иными словами, в силу не только в силу своей органической, но и общественной потребности, дающей о себе знать в виде не бессознательного влечения или инстинкта, а осознаваемой им цели ».

Именно эта мысль является подтверждением нашего убеждения в том, что основным в иерархии ценностей является представление о смысле жизни человека: как жить и даже как - умереть? Ведь и в безвыходных ситуациях данных реалий есть выбор, обусловленный смысложизненными ценностями. Да, «жизнь дается человеку один раз…», но как ее прожить? Каким ценностям человек будет служить? Понимаем всю сложность, неопределенность ответа на подобные вопросы, но все же предлагаем свое понимание иерархии ценностей (учитываем условность этого термина):

- смысложизненные (представления о добре и зле, счастье, цели и смысле жизни);

- жизненные (витальные) ценности и блага (жизнь, здоровье, благосостояние, семья, жилище и т.д.);

- духовные (наука, искусство, принципы управления экономикой, политикой и т.д.);

- моральные ценности (прежде всего признание ценности человека как его неотъемлемого достоинства;

- демократические (свобода слова, печати, партий, национальный суверенитет и т.д.).

Выделим сферу моральных ценностей, опираясь на концепцию В.И. Полищук:

Уважение к жизни и смерти (личная ответственность за жизнь перед лицом смерти);

Любовь к истине (искренность, трудолюбие и мужество в стремлении к ней);

Любовь к людям (верность, порядочность, бескорыстие, уважение личности в другом человеке);

Уважение свободы в другом человеке, так как свобода относится к сущности человека и именно в соответствии с подлинной свободой раскрываются лучшие качества человека.

Ценности формируются в результате осознания субъектом своих потребностей в соответствии с возможностями их удовлетворения, то есть в результате ценностных отношений .

Нормы – культурный феномен, «стандарт культурной деятельности». Они отличают человеческую жизнедеятельность от инстиктивной жизни животного, свидетельствуют о принадлежности человека к определенным культурным сообществам.

Нормы регулируют поведение человека в обществе, осуществляют представление о должном, содействуя стабильности и устойчивости.

Человек в своем развитии усваивает веками сложившиеся нормы нравственности, морали, образцы поведения, свойственные его этносу, нации, окружающему его обществу. Существует понятие этностереотипов, анализ которых будет произведен далее.

Идеал, по определению С.Иконниковой и В.Большакова, – «Совершенный образ явления, наделенный ценностным измерением универсальности, абсолютности; образец объекта, который максимально полным и совершенным образом отвечает потребностям (желаниям) человека: эталонная ценность».

Нормы и идеалы культуры изменчивы, т.к. сама культура отражает изменения, происходящие в обществе. Например, уклад патриархальной семьи формировал иные ценности семейной жизни, воспитания детей, роли мужа и жены и т.д. Они резко отличаются от сегодняшних нормативов, связанным с обществом, основанным наа мобильных коммуникациях, компьютерных технологиях и т.д.

Особый класс ценностей представляет эстетическая ценность. Своеобразие эстетической ценности определяется специфическим характером эстетического отношения человека к действительности – непосредственным, чувственно-духовным – бескорыстным восприятием. Основным видом эстетической ценности выступает прекрасное, которое проявляется во многих конкретных вариациях (изящное, грациозное, великолепное и др.)

Другой вид эстетической ценности – возвышенное (вариации – величественное, величавое, грандиозное и т. п.). Прекрасное и возвышенное диалектически соотносятся с «антиценностями» – безобразным и низменным. Особую группу ценностей составляют трагическое и комическое, характеризующие ценностные свойства различных драматических ситуаций в жизни человека и общества, образно моделируемых в искусстве.

Особой проблемой является роль художественной культуры в жизни культуры как целостной системы. Выделение художественной культуры в самостоятельную подсистему культуры разрушает традиционную дихотомию «материальное/духовное». Здесь происходит не просто слияние, а взаимное отождествление, взаимопроникновение материального и духовного в художественном образе , который является специфической для искусства формой выражения мыслей и чувств художника. Взаимное отождествление «происходит с переживанием и звучанием в музыкальной мелодии, с чувством и жестом в танце, с настроением и цветопластической формой в живописном или скульптурном этюде, с поэтической мыслью и словесным выражением в искусстве слова, короче – во всех разновидностях художественной разности».

М. Каган делает вывод об особой роли искусства в системе культуры: если научное познание доставляет культуре необходимую информацию и является сознанием культуры, то «функция искусства – быть самосознанием культуры», первое сообщает ей информацию о среде, в которой функционирует система, а другое – о ее собственных внутренних состояниях ». Роль «самосознания» культуры играет искусство . Оно в образной форме отражает объективный мир таким, каким он предстает в данной культуре: западной или восточной, античной или средневековой, классической или постмодернистской.

Похожая информация.

Адаптивная функция является важнейшей функцией культуры, обеспечивая приспособление человека к окружающей среде. Известно, что приспособление живых организмов к среде своего обитания является необходимым условием их выживания в процессе эволюции. Их адаптация происходит благодаря работе механизмов естественного отбора, наследственности и изменчивости, которые обеспечивают выживание особей, наиболее приспособленных к среде обитания, сохранение и передачу полезных признаков следующим поколениям. Но происходит совершенно иначе: человек не приспосабливается к среде обитания, к изменениям окружающей среды, как другие живые организмы, а меняет среду обитания в соответствии со своими потребностями, переделывая ее для себя. (Функция социализации и инкултурации, или человекотворческая функция, является важнейшей функцией культуры. Социализацией называется процесс усвоения человеческим индивидом определенных знаний, норм и ценностей, необходимых для жизни в качестве полноправного члена общества, а инкультурацией - процесс усвоения навыков и знаний, необходимых для жизни в той или иной культуре. Эти близкие процессы возможны только с помощью специально созданных культурой систем воспитания и образования. Вне общества эти процессы невозможны, поэтому из Маугли или из Тарзана никогда не получился бы настоящий человек. Дети, по каким-то причинам вырастающие среди животных, сами навсегда остаются животными.)

Коммуникативная функция культуры обеспечивает общение людей друге другом. Человек не может решить без помощи других людей ни одну сколько-нибудь сложную задачу. Люди вступают в общение в процессе любого вида трудовой деятельности. Без общения с себе подобными человек не может стать полноценным членом общества, развить свои способности. Длительный отрыв от общества приводит индивида к психической и духовной деградации, превращая его в животное. Культура есть условие и результат общения людей. Только благодаря усвоению культуры люди становятся членами общества. Культура дает людям средства общения. В свою очередь, общаясь, люди создают, сохраняют и развивают культуру.

Образовательно-воспитательная функция. Можно сказать, что именно культура делает человека личностью. Индивид становится членом общества, личностью по мере социализации, т. е. освоения знаний, языка, символов, ценностей, норм, обычаев, традиций своего народа, своей социальной группы и всего человечества. Уровень культуры личности определяется ее социализированностью - приобщением к культурному наследию, а также степенью развития индивидуальных способностей. Культура личности обычно ассоциируется с развитыми творческими способностями, эрудицией, пониманием произведений искусства, свободным владением родным и иностранными языками, аккуратностью, вежливостью, самообладанием, высокой нравственностью и т. д. Все это достигается в процессе воспитания и образования.

Интегративная и дезинтегративная функции культуры. На эти функции особое внимание обращал в своих исследованиях Э. Дюркгейм. Согласно Э. Дюркгейму, освоение культуры создает у людей - членов того или иного сообщества чувство общности, принадлежности к одной нации, народу, религии, группе и т. д. Таким образом, культура сплачивает людей, интегрирует их, обеспечивает целостность сообщества. Нo сплачивая одних на основе какой-либо субкультуры, она противопоставляет их другим, разъединяет более широкие сообщества и общности. Внутри этих более широких сообществ и общностей могут возникать культурные конфликты. Таким образом, культура может и нередко выполняет дезинтегрирующую функцию.

Регулирующая функция культуры. Как уже отмечалось ранее, в ходе социализации ценности, идеалы, нормы и образцы поведения становятся частью самосознания личности. Они формируют и регулируют ее поведение. Можно сказать, что культура в целом определяет те рамки, в которых может и должен действовать человек. Культура регулирует поведение человека в семье, школе, на производстве, в быту и т. д., выдвигая систему предписаний и запретов. Нарушение этих предписаний и запретов приводит в действие определенные санкции, которые установлены сообществом и поддерживаются силой общественного мнения и различных форм институционального принуждения.

Функцию трансляции (передачи) социального опыта нередко называют функцией исторической преемственности, или информационной. Культура, представляющая собой сложную знаковую систему, передает социальный опыт от поколения к поколению, от эпохи к эпохе. Кроме культуры, общество не располагает иными механизмами сосредоточения всего богатства опыта, который был накоплен людьми. Поэтому не случайно культуру считают социальной памятью человечества.

Функция познавательная (гносеологическая) тесно связана функцией передачи социального опыта и в известном смысле вытекает из нее. Культуpa, концентрируя лучший социальный опыт множества поколений людей, приобретает способность накапливать богатейшие знания о мире и тем самым создавать благоприятные возможности для его познания и освоения. Можно утверждать, что общество интеллектуально настолько, насколько полно использует богатейшие знания, содержащиеся в культурном генофонде человечества. Все типы общества, которые живут сегодня на Земле, существенно различаются прежде всего по этому признаку.

Регулятивная (нормативная) функция связана в первую очередь с определением (регулированием) различных сторон, видов общественной и личной деятельности людей. В сфере труда, быта, межличностных отношений культура так или иначе влияет на поведение людей и регулирует их действия и даже выбор определенных материальных и духовных ценностей. Регулятивная функция культуры поддерживается такими нормативными системами, как мораль и право.

Рекреативная функция культуры (психическая разрядка) противоположна нормативной функции. Регламентация и регуляция поведения необходимы, но следствием их является ограничение свободы отдельных индивидов и групп, подавление каких-то их желаний и влечений, что ведет к развитию скрытых конфликтов и напряжений. К такому же результату человек приходит из-за чрезмерной специализации деятельности, вынужденного одиночества или избытка общения, неудовлетворенных потребностей в любви, в вере, бессмертии, интимном контакте с другим человеком. Далеко не все эти напряжения рационально разрешимы. Поэтому перед культурой стоит задача - создать организованные и относительно безопасные способы разрядки, не нарушающие социальной стабильности.

Знаковая функция является важнейшей в системе культуры. Представляя собой определенную знаковую систему, культура предполагает знание, владение ею. Без изучения соответствующих знаковых систем овладеть достижениями культуры невозможно. Так, язык (устный или письменный) является средством общения людей. Литературный язык выступает в качестве важнейшего средства овладения национальной культурой. Специфические языки нужны для познания мира музыки, живописи, театра. Естественные науки также располагают собственными знаковыми системами.

Ценностная, или аксиологическая, функция отражает важнейшее качественное состояние культуры. Культура как определенная система ценностей формирует у человека вполне определенные ценностные потребности и ориентации. По их уровню и качеству люди чаще всего судят о степени культурности того или иного человека. Нравственное и интеллектуальное содержание, как правило, выступает критерием соответствующей оценки.

Традиционно культура являлась предметом исследования философии, социологии, искусствоведения, истории, литературоведения и др. дисциплин, а экономическая сфера культуры практически не изучалась.

На начальных этапах развития человеческого общества термин «культура» идентифицировался с основным видом экономической деятельности того времени - земледелием.

На начальных этапах исследования экономической культуры ее можно определить через наиболее общую экономическую категорию «способ производства»,

В экономическую культуру должны быть включены не только производственные отношения, но и вся совокупность общественных отношений, оказывающих воздействие на технологический способ производства, материальное производство, на человека как его главного агента. Таким образом, в широком смысле экономическая культура - это совокупность материальных и духовных социально выработанных средств деятельности, с помощью которых осуществляется материально-производственная жизнь людей.

В структуре экономической культуры необходимо выделить главный структурообразующий фактор. Таким фактором является трудовая деятельность человека.

любая трудовая деятельность связана с раскрытием творческих способностей производителя, но степень развития творческих моментов в процессе труда различна. Чем более творческим является труд, тем богаче культурная деятельность человека, тем выше уровень культуры труда.

Культура труда включает в себя навыки владения орудиями труда, сознательное управление процессом создания материальных и духовных благ, свободное применение своих способностей, использование в трудовой деятельности достижений науки и техники.

Существует общая тенденция повышения экономического культурного уровня. Это находит свое выражение в использовании новейшей техники и технологических процессов, передовых приемов и форм организации труда, внедрении прогрессивных форм управления и планирования, развития, науки, знаний в повышении образованности трудящихся.

отношениях между различными культурами просматриваются три тенденции: а) культурный этноцентризм, б) культурный релятивизм,

в) культурная интеграция. При первом подходе «чужую» культуру оценивают по стереотипам, стандартам своей общности и принимают свою собственную за некий всеобщий образец, за основу для оценки и выработки суждений о других культурах. Этноцентризм обладает двойственным характером. С одной стороны, он способствует сплочению людей определенной этнической общности, вокруг собственных норм и ценностей культуры, формированию этнического самосознания; с другой стороны, приводит к отрицательному отношению к ценностям иной культуры, что чревато межэтническими конфликтами или культурной самоизоляцией. Этот подход при определенных условиях может послужить основанием для национализма и шовинизма.

При втором подходе (культурный релятивизм) отрицается оценка явлений иной культуры по своим меркам и критериям. Релятивисты считают, что оценочные суждения субъективны, условны, относительны. Им нельзя полностью доверяться. Каждая культура самобытна, специфична и может быть правильно воспринята лишь через призму ее собственных ценностей и норм. Такой подход более мягкий. Он позволяет находить пути взаимообогощения культур.

Третий подход – культурная интеграция. Эта позиция содержит стремление к согласованности и взаимозависимости при сохранении своей самобытности. Культуры различных народов и стран все более сближаются. Вбирая все лучшее из других культур, каждая национальная (этническая) культура сама обогащается. К тому же, практически каждое современное общество полиэтнично. Это делает процесс сближения и взаимного обогащения культур еще более естественным. Здесь заложен курс на интернационализацию.

Понимание сущности культ уры в деятельности человека

Содержание понятия культуры раскрывается через ее многочисленные проявления. Изучение этих проявлений позволяет нам знакомиться с явлениями культуры. Однако для более глубокого познания мира культуры необходимо разобраться в том, что составляет специфику или сущность культуры. В культурологии сложился ряд подходов к пониманию сущности культуры: предметно-ценностный, ценностно-смысловой и информационно-знаковый, деятельностный.

Сегодня существование тесной связи между культурой и деятельностью не оспаривается учеными, так как научно обосновано, что культура есть саморазвитие человека.

Неразрывная связь культуры и труда очевидна. Особенно ярко эта связь была показана представителем немецкой классической философии Г. Гегелем, который, раскрывая сущность этого важнейшего вида человеческой деятельности, пришел к пониманию человека как результата его собственного труда. В работах философа имеются научные положения о том, что прогрессивное развитие имеет место благодаря труду, и те, кто трудится, являются творцами истории. Согласно Гегелю, человек становится человеком только тогда, когда он ставит между потребностью и ее удовлетворением свою деятельность. Становление человека происходит в процессе труда.

Деятельность и культуру принято объединять в понятии творчества как атрибутивно присущей человеку формы самовыражения. Заметим, что концепция культуры как творчества, была детально разработана в русской философии с ее персоналистскими и этико-религиозными традициями. Однако даже введение творчества в качестве вершины деятельностного подхода не в силах выделить специфику культуры из общего массива социальной истории. Из культуры, охваченной рациональностью

целеполагания, конструктивности и формообразования - этих атрибутов

деятельности, - элиминируется дух, смыслоценность и символика, т.е. собственно она сама.

Использование таких общих понятий, как понятие «деятельность» в конкретной области знания, целесообразнее всего начинать с их предельно широкого определения. Правильным определить понятие «деятельность» как активность любых жизненных процессов, выраженных в поведении, т. е. координированных действиях, осуществляемых системой, которые возникают на основе ее отношения к окружающей среде с целью удовлетворения потребностей. Причем очень важно отметить, что значение любой деятельности должно, по-видимому, необходимым образом состоять в ее адаптивной функции, направленной на сохранение и поддержание жизни, ибо вне выполнения этой функции она (деятельность) оказывается научно необъяснимой как явление действительности.

При этом любая форма жизни, любые жизненные процессы в принципе оказываются возможными при условии их соответствующей «приспособленности» к окружающей среде. В связи с этим без понятия «адаптация», «приспособление» (в этом широком, а не биологическом смысле) сам процесс генезиса общества оказывается совершенно непонятным.

Целесообразность расширенной трактовки этих понятий становится сразу же очевидной при принципиальной постановке проблемы соотношения человеческого общества как сложнодинамической системы с окружающей средой, необходимым образом требующей определенного уравновешивания с ней. Отличие человека состоит вовсе не в том, что для него не характерна приспособительная деятельность, а в особо активно-приспособительном отношении к среде, функцию которого, собственно говоря, и призвано выполнить материальное производство. Характерная особенность

«приспособительной» деятельности людей состоит в том, что в данном случае имеет место процесс адаптации системы к природной среде через ответно производимую адаптацию соответствующих предметов природы к ее нуждам путем целенаправленного и систематического воздействия на них.

Общественная жизнь людей, всецело подпадает под вышеданное определение, ибо если попытаться найти и определить исходные стимулы ее возникновения и дальнейшего развития, то их, вне всякого сомнения, следует усматривать в стремлении поддерживать и сохранять жизнь индивидов, образующих социальную систему. Поддержание жизни является целевой доминантой любой жизненной формы, и общество людей, несмотря на все свое своеобразие, никак не может выступать в данном плане исключением. Общественная жизнь людей отличается от чисто биологических форм жизни не самим стремлением поддерживать жизнь, а качественно особой системой средств, благодаря которой осуществляется эта целевая установка. Любая иная точка зрения в этом вопросе способна привести лишь к мистике.

Рассмотренная под этим углом зрения общественная жизнь людей есть не что иное, как непрекращающийся процесс деятельности, осуществляемый в различных, необходимых для поддержания и нормального функционирования социальной системы сферах: материального производства, духовного производства, управления, воспитания, обороны, здравоохранения и т. д. Под структурой деятельности следует понимать определенный порядок связи между этими органически связанными, взаимодействующими и взаимопроникающими составляющими.

Анализ взглядов на культуру в философии позволяет утверждать, что данное понятие служит в ней средством выделения и обозначения сферы исторической активности человека, сферы его деятельности как субъекта исторического процесса. Культура: выступает здесь как область

действительности, детерминированная в своем существовании и развитии не божественным предопределением и не природной необходимостыо, а деятельностью самого человека как разумного, свободного и морально ответственного существа. В этом смысле она противостоит и миру божественному, созданному мифологической и религиозной фантазией, и миру природному, осознаваемому в понятиях естественно-научного знания. «Мир культуры» - это «мир самого человека», от начала и до конца создаваемый им самим. Усмотрев в человеке источник самостоятельных и творчески созидающих сил, классическое сознание очертило и то «поле», которое возникает под действием этих сил,— «поле» культуры. В культуре человек представлен тем самым не как творимое, а как творящее существо, не как пассивный объект воздействия внешних и неподвластных ему обстоятельств, а как субъект осуществляемых им изменений и преобразований, как исторический субъект.

Вместе с тем буржуазная классическая философия выявила глубокое противоречие между реальным, эмпирическим существованием индивида в системе отношений «гражданского общества» и его «всеобщим бытием» в качестве целостной и творчески активной личности, то есть между социальным и культурным бытием человека в буржуазном обществе. Свою главную культурную задачу она видела в том, чтобы устранить это противоречие средствами интеллектуального, нравственного и астатического воспитания индивидов, путем их образования, развития их «разума». В этом, собственно, и заключалась проблема культуры, как она была поставлена в буржуазном общественном сознании.

Во всех вариантах решения данной проблемы в философии сквозит, мысль, согласно которой единственно значимой сферой человеческого развития (определяющей собой и существование культуры) является лишь идеальная сфера, сфера духовной деятельности. Вся культурно-творческая практика человечества осознается здесь как чисто духовная практика,

целиком обусловленная деятельностью сознания и резюмирующая себя в идейных продуктах этого сознания. Не изменение мира, а изменение сознания о мире образует с этой точки зрения содержание культурно-исторического бытия человека.

В рамках такого представления культура как область свободной и творческой самореализации человека фактически отождествлялась со сферой «производства сознания». В свою очередь, практическая жизнь человека, включающая в себя как его взаимодействие с природой, так и его взаимодействие с другими людьми.

Связь между культурой и деятельностью становится очевидной и понятной лишь тогда, когда сама деятельность рассматривается не со стороны тех частных, случайных и порой произвольных мотивов, которыми могут руководствоваться отдельные индивиды при ее осуществлении в той или иной конкретной исторической ситуации, а со стороны ее общеисторического смысла содержания, со стороны того общего результата, который складывается из всей совокупности человеческих действий и стремлений и который образует то, что мы называем историей. «Каков бы ни был ход истории, люди делают ее так: каждый преследует свои собственные, сознательно поставленные цели, а общий итог этого множества действующих по различным направлениям стремлений и их разнообразных воздействий на внешний мир — это именно и есть история». Тот факт, что «в истории общества действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям», не отменяет объективного характера самого исторического процесса. Наличие в истории субъекта развития не, исключает из нее повторяемости, необходимости, закономерности.

Выявляя в культуре активный, деятельно-практический аспект исторической действительности, марксизм вовсе не противопоставляет ее объективному и закономерному характеру самой этой действительности.

Наоборот, субъективная деятельность человека становится демиургом культуры лишь по мере того, как она оказывается воплощением объективной логики исторического развития в целом, носителем общеисторической потребности, а не просто частного и порой далеко отклоняющегося в сторону индивидуального мотива. В культуре тем самым человеческая деятельность (а значит, и само существование человека как субъекта деятельности) представлена со стороны своего общеисторического и в этом смысле объективного содержания, независимого от сталкивающихся между собой отдельных намерений и стремлений людей. Эта объективная связь, находящая свое проявление в культуре, обусловлена тем, что люди не только создают обстоятельства своей жизни, но и сами зависят от обстоятельств, созданных предшествующим развитием. «...Обстоятельства в такой же мере творят людей, в какой люди творят обстоятельства». Зависимость людей от уже созданных условий и обстоятельств, определяющих характер их собственной деятельности, в такой же мере; составляет природу исторического субъекта, как и их способность создавать новые обстоятельства. Наследуя, сохраняя результаты прошлого труда, включая их в неизменном или преобразованном виде в состав собственной деятельности, люди: тем самым придают создаваемой ими культуре характер не только субъективно осуществляемого, но и объективного, исторически необходимого процесса.

Это единство объективного (зависимость человека от обстоятельств) и субъективного (зависимость обстоятельств от человека) при характеристике культурной действительности находит свое объяснение в том, что субъектом деятельности оказывается не единичный, отдельный индивид, а вся масса индивидов, объединенная между собой определенной исторической и социальной общностью. Иными словами, субъектом деятельности, делающим возможным существование культуры, может быть только общественный субъект, то есть человек во всей совокупности своих

общественных связей и отношений.

Сторонники деятельностного подхода акцентируют внимание на человеческом факторе культуры и трактуют культуру как способ жизнедеятельности человека. Определенная часть сторонников деятельностного подхода интерпретируют культуру как определение человека, взятого с точки зрения его всеобщности, как важнейшая сторона воспроизводственной деятельности общества, человеческой истории. При этом культура выступает как концентрированный организованный опыт человека, как основа понимания, осмысления, принятия решений, «как напряженный-поиск человеком самого себя и своего места в мире» (А.С. Ахиезер). С этим подходом в известной мере солидаризируется Е.А. Орлова, которая определяет культуру как процесс, результат и поле реализации человеческих потенций.

С точки зрения деятельностного подхода, специфика культуры и ее содержание определяются сущностью человека, его характерными чертами и потенциями в динамике их осуществления.

Культура в такой интерпретации выступает как оценочное понятие и трактеризуется как показатель очеловеченности, человечности общества, всего, что в него входит, что оно создает. Иными словами, культура - это человечески содержательный аспект и параметр общественного бытия, гуманистическая сторона общественных отношений.

Существует еще одна версия, характеризующая особенность человеческой деятельности как сознательную постановку цели, свободное целеполагание и реализацию потребности человека.

«Человечным» явление культуры становится потому, что в нем воплощено то, что называется «смыслом». Смыслы образуются в сознании человека, когда он в соответствии со своими потребностями оценивает и регулирует происходящие вокруг него и в нем самом явления и процессы.

Общее отношение человека к миру определяется смыслом. Смысл соотносит любое явление, любой предмет с человеческим бытием. Если нечто лишено смысла, оно перестает существовать для человека. Смысл этого содержания человеческого бытия (в том числе и внутреннего бытия) проявляется в особой роли: быть посредником в отношениях человека с миром и самим собой. Именно смысл определяет, что мы ищем и что откроем в мире и в самом себе.

Смыслы образуются в сознании человека, когда он в соответствии со своими потребностями познает, оценивает и регулирует происходящие вокруг него и в нем самом явления и процессы. В соответствии с этим выделяются три основные разновидности смыслов: знания, ценности и идеалы.

Рассмотренные выше различные точки зрения на сущность культуры во всех их различиях не являются взаимоисключающими, а, наоборот, взаимодополняют друг друга. В каждой из них отражены те или иные ее грани в зависимости от целей исследования и специфики различного рода деятельности. Наиболее удачное, на наш взгляд, определение культуры, отражающее основные ее существенные признаки применительно к любой сфере деятельности, предложенной П. В. Кузьминым. Итак: «культура - это системное качество, характеризующее уровень социального развития в любой сфере общественного разделения труда, меру и способ реализации их сущностных сил в процессе деятельности и ее результатах».

На первый взгляд, понятия «культура» можно рассматривать как равноценные при характеристике трудовой деятельности народа, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков. Вместе с тем, между этими понятиями имеется существенное различие.

Культура есть способ и одновременно оценка деятельности. Включая в себя содержательную область, культурный компонент определяет уровень

развития самого субъекта деятельности. В своем единстве понятия

«культура» и «деятельность» отражает многоаспектность и динамичность профессиональной культуры как социального феномена.

Сущность профессиональной культуры не выражает всего богатства ее содержания. Раскрытию содержательной стороны любого объекта способствует изучение его структуры, представляющей совокупность его основных элементов, при наличии между ними устойчивых связей, обеспечивающая сохранение его основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях.

П. В. Кузьмин выделяет в ее структуре деятельностно-поведенческую стороны. Деятельностная сторона культуры включает разнообразные способы деятельности и культуру поведения. К таким способам деятельности относится такая совокупность приемов, методов, форм труда, отношений и поступков, которые обеспечивают наиболее полное раскрытие сущностных сил личности и высокую эффективность деятельности. Культура поведения, как структурный компонент, является качественной характеристикой определенных способов, приемов и процедур поведения, благодаря которым регулируются и исполняются разнообразные действия [ 20, стр. 36].

Итак, отличительной особенностью культуры является то, что, она создана и создается деятельностью человека. Вне этой последней, иначе говоря, культуры, взявшейся ниоткуда, «из ничего», не существует. Определив связь культуры с деятельностью человека в том смысле, что последняя порождает культуру, мы остановились на деятельностном принципе понимания происхождения и сущности культуры.

Он может быть реализован в двух подходах: специально-научном и философском. Социально-научный ориентирует на поиски конкретных ответов, на вопросы: какой вид деятельности был исторически первичным и к каким последствиям в отношении человека и культуры он привел. Известна трудовая концепция марксизма, утверждающая, что труд, прежде всего

орудийный труд, т.е. деятельность с помощью специально созданных приспособлений и деятельность по созданию таких приспособлений, был той причиной, которая преобразовала человека (создала его) и затем привела к возникновению общества и культуры.

Философский подход, объясняя основные предпосылки, условия, структуру, формы культуротворческой деятельности, в которых она предстает, исходит из того, что она не вызывается исключительно естественной необходимостью и заканчивается тогда, когда эта иная необходимость исчезает. Следовательно, культурная деятельность является деятельностью не какой-либо единственной особи или множества разрозненных особей, а особым видом сопряженной коллективной деятельности. Человек в процессе культурной жизнедеятельности, включается в коллективность, создавая социальную общность. Его деятельность в социальной системе определяется не биологической необходимостью, а постоянно меняющимися программами, отвечающими изменяющимся условиям и возможностям деятельности, и эти программы передаются не биологическим путем, а посредством культурных кодов.

В процессе деятельности человек вычленяет себя из среды, на которую он воздействует, заменяя связи с нею, прежде бывшие природными, иными - социокультурными, и делает эти связи предметом особого воздействия, На философском языке это означает превращение человека в субъекта деятельности и появление объекта, на которую она направлена.

Поскольку человеческая деятельность детерминирована не биологическими механизмами, а «сущностными силами человека», то и удовлетворение их достигается не природными предметами, а особыми, возникшими в ходе и результате этой деятельности, даже если в их основе имеется и природное субстратное начало. Таким образом, культурная деятельность - это деятельность по созданию нового, не имевшегося в

природе и не могущего возникнуть по ее собственным законам.

Это означает, что творческое начало в человеческой деятельности само получает развитие, приводя к созданию все более высоких в духовно-ценностном смысле предметов культуры. Культурная деятельность как способ реализации активности субъекта отличается еще одной важнейшей особенностью: своей свободой. Она не является жестко запрограммированной, передающейся по наследству с помощью биологических механизмов. В противном случае мы не имели бы права говорить о человеке как субъекте культурной деятельности. Культурная деятельность - не слепой, подчиняющийся жесткой необходимости процесс. А целенаправленный, сознательный и свободно ориентированный, предполагающий столь же свободный выбор средств осуществления. Вне свободы нет культурного творчества, в этом смысле она является сущностной характеристикой культуры. Конечно, каждый раз она реализуется в определенных условиях, при наличии конкретных предпосылок, в особенности материальных возможностей, предоставляемых уже достигнутым уровнем развития культуры.

В культурной деятельности человек постоянно стоит перед выбором решения, перед возможностями направить ее по различным каналам, с учетом своих целей, возможностей или желаний. И опять-таки, одним из важнейших показателей культурного прогресса является степень раскрепощения человека от природных детерминаций, постепенного освобождения его от жестких цепей социального принуждения, ограничений, запретов и регламентаций традиционного общества. Культурная деятельность характеризуется творческим, свободным и созидательным началами.

Итак, обобщая имеющиеся определения и понятия культуры, мы можем выделить следующие подходы и понимания этого сложного феномена:

1.Культура - это совокупность ценностных объектов, которые возникают

в результате деятельности социальных субъектов.

2. Культура - это совокупность средств, сил и способностей, которые характеризуют самого социального субъекта.

3. Культура - производное человеческой деятельности.

Третий методологический подход к культуре, который принято называть деятельностным характеризует культуру как совокупность способов по претворению человеческих сил и способностей в объективно социально значимые ценности. Одним из основных в данной концепции является понятие «деятельность», по сути своей характеризующее активное, целеполагающее социальное действие, свойственное только человеку.

Проблема культуры как специфического способа человеческой деятельности глубоко разрабатывается в исследованиях Э.С. Маркаряна, В.С. Давидовича, В.С. Семенова и других. При таком походе культура рассматривается как определенная, качественная характеристика деятельности человека и ее результатов. Так Э.С. Маркарян пишет: «В понятии «культура» абстрагируется способ деятельности, который отличает проявление человеческой активности. Именно практическая деятельность людей есть предпосылка и действующая причина всей истории культуры, которая возникла в деятельности общественного человека, в ней преобразуется и развивается». Культура выступает как механизм, который создан для наследования и передачи социальных сил от одного поколения к другому и осуществляющий обмен деятельностью передачу от одного субъекта другому «сущностных сил», единства унаследованной и порождающий деятельности. Ее полагание, как способа деятельности как раз и предполагает то, что представляет собой изменяющуюся конкретную историческую совокупность тех приемов, процессуальных норм, которые характеризуют уровень и направленность человеческой деятельности, взятой

во всех ее изменениях и отношениях.

Деятельность как способ развития культуры включает в себя, прежде всего культуротворческую деятельность, в ходе которой создаются и преобразовываются ценности культуры. Именно культура, выступая в форме активной человеческой деятельности человека, человеческой личности, так как известно, что личность формируется только в процессе культурной деятельности и посредством ее.

Смыслообразующим признаком культуры, которая объединяет различные виды деятельности и ее результаты в целостное явление, является творчество, с которым она неразрывно связана процессом реализации личностью своей деятельностный сущности.

«Культура - это творческая созидательная деятельность человека как прошлая зафиксированная, определенная в культурных ценностях, так и прежде всего настоящая основанная на распредмечивании этих ценностей, то есть превышающая богатства человеческой истории во внутреннее богатства живых личностей, воплощающееся в универсальном освоении, переработке действительности и самого человека».

При деятельностном подходе культура рассматривается как воплощение сущностных сил человека, как диалектическое единство процесса и результата, нормы и творчества. Если не брать во внимание сущность в диалектической взаимосвязи ее результативного выражения и процессуальности, предполагающей освоение людьми уже имеющихся результатов творчества, т.е. превращение богатства опыта человеческой истории во внутреннее богатства индивидов, вновь воплощающих содержание этого богатства в своей социальной деятельности, направленной на преобразование действительности и самого человека.

Таким образом , культура есть универсальный способ деятельности и в качестве итога, результата этой деятельности культура выступает каксовокупность созданных и накопленных человечеством культурных богатств, как особого рода культурная реальность, которая служит одной из главных оснований всей человеческой деятельности и человеческого бытия. Отличительной особенностью культуры является то, что, она создана и создается деятельностью человека.

При этом «способ деятельности» понимается достаточно широко, как любая активность человека, а народные (этнические) культуры представляют исторически выработанные способы деятельности, благодаря которым обеспечивается адаптация различных народов к условиям окружающей их природной и социальной среды.

Рассматривая сущность народной культуры с культурологической точки зрения, мы пришли к выводу о том, что культура выступает как творческая созидательная деятельность человека, а именно она определяет и нормирует все аспекты жизнедеятельности общины: уклад жизни, формы деятельности, обычаи, регулирование социальных взаимоотношений членов сообщества, тип семьи, воспитание детей, характер жилища, одежды, питания, освоение окружающего пространства, отношения с природой, миром, верования, поверья, знания, язык, фольклор как знаково-символическое выражение традиции.

Вышесказанное дает основание нам подчеркнуть тесную связь между культурой и деятельностью. А при деятельностном подходе культура рассматривается как воплощение сущностных сил человека, как диалектическое единство процесса и результата, нормы и творчества.

Следовательно, культура есть универсальный способ деятельности и в качестве итога, результата этой деятельности культура выступает как совокупность созданных и накопленных человечеством культурных богатств, как особого рода культурная реальность, которая служит одной из главных оснований всей человеческой деятельности и человеческого бытия.

Культурное развитие предполагает выделение культypнoгo эталона (образца) и заключается в максимальном следовании ему.

Эти эталоны есть в области политики, экономики, общественных отношений и т. д. Именно от человека зависит, выберет ли он путь развития в соответствии с культурным эталоном своей эпохи или просто приспособится к жизненным обстоятельствам. Но от caмoгo выбора ему не уклониться. Сделать выбор более осознанным в такой сфере деятельности, как экономика, вам поможет знакомство с экономической культурой.

Экономическая культура общества - это система цeнностей и мотивов хозяйственной деятельности, уровень и качество экономических знаний, оценок и действий человека, а также содержание традиций и норм, регулирующих экономические отношения и поведение. Экономическая культура личности представляет собой органическое единство сознания и практической деятельности. Она определяет творческую направленность экономической активности человека в процессе производства , распределения и потребления. Экономическая культура личности может соответствовать экономической культуре общества, опережать ее, но может и отставать от нее, мешать ее развитию.

В структуре экономической культуры можно обозначить наиболее важные элементы: знания и практические умения, экономическую направленность, способы организации деятельности, нормы, регулирующие отношения и поведение человека в ней.

Основой экономической культуры личности является сознание, а экономические знания - eгo важным компонентом. Эти знания представляют собой совокупность экономических представлений о производстве, обмене, распределении и потреблении материальных благ, влиянии экономической жизни на развитие общества, о путях и формах, методах, способствующих устойчивому развитию общества. Современное производство, экономические oтнoшения требуют от работника большого и постоянно возрастающего объема знаний. Экономические знания формируют представление об экономических взаимосвязях в oкpyжающем мире, закономерностях развития экономической жизни общества. На их основе развиваются экономическое мышление и практические умения экономически гpaмoтнoгo, нравственно обоснованного поведения, значимые в coвременных условиях экономические качества личности.

Накопленные знания личность активно использует в повседневной деятельности, поэтому важной составляющей ее экономической культуры является экономическое мышление. Оно позволяет познавать сущность экономических явлений и процессов, оперировать усвоенными экономическими понятиями, анализировать конкретные экономические ситуации. Познание современной экономической действительности представляет собой анализ экономических законов (например, действие законов спроса и предложения), сущности различных экономических явлений (например, причин и последствий инфляции , безработицы и т. п.), экономических отношений (например, paботодателя и нaeмнoгo работника, кредитора и заемщика), связей экономической жизни с другими сферами жизни общества.

Выбор эталонов поведения в экономике, эффективность решения экономических задач во мнoгoм зависят от социально-психологических качеств участников экономической деятельности. Среди них необходимо выделить тaкой важный элемент экономической культуры, как экономическая направленность личности, компонентами кoторой выступают потребности, интересы и мотивы деятельности человека в экономической сфере. Направленность личности включает социальную установку и социальн,о значимые ценности. Так, в реформируемом российском обществе формируются социальные установки на изучение

современной экономической теории (этого требует переход на новые, рыночные условия хозяйствования), на активное участие в управлении делами производства (этому способствует предоставление экономической свободы хозяйствующим субъектам и появление предприятий, основанных на частной форме собственности), на участие в решении различных экономических задач. Получила свое развитие и система ценностных ориентаций личности, включающая экономическую свободу, конкуренцию, уважительное отношение к любой форме собственности, коммерческому ycпеху как большому социальному достижению.

Социальные установки играют важную роль в развитии экономической культуры личности. Человек, у кoтopoгo сформирована, например, установка на творческий труд, участвует в деятельности с большим интересом, поддерживает новаторские проекты, внедряет технические достижения и т. д. Таких результатов не даст сформированная ycтановка на формальное отношение к труду. (Приведите известные вам примеры проявления различных установок на труд, сравните результаты их действия.) Если у человека сформирована социальная установка на то, чтобы потреблять больше, чем производить, то он И свою деятельность подчиняет лишь накопительству, приобретательству и т. п.

Экономическая культура человека прослеживается через совокупность eгo личностных свойств и качеств, кoтoрые являются определенным результатом eгo участия в дeятельности. К таким качествам можно отнести трудолюбие, ответственность, расчетливость, умение рационально opгaнизовать свой труд, предприимчивость, новаторство и др. Экономические качества личности и нормы поведения могyт быть как положительные (бережливость, дисциплинированность), так и отрицательные (расточительство, бесхозяйственность, рвачество, мошенничество). По совокупности экономических качеств можно оценивать уровень экономической культуры личности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ИНТЕРЕСЫ

Важным проявлением экономической культуры являются экономические отношения. От характера экономических отношений между людьми (отношения собственности, обмена деятельностью и распределения товаров и услуг) зависит не только развитие производства, но и социальное равновесие в обществе, eгo стабильность. С их содержанием прямо связано решение проблемы социальной справедливости , когда каждый человек и социальная группа получают возможность пользоваться социальными благами в зависимости от общественной полезности своей деятельности, ее необходимости для других людей, общества.