К истории создания мобильных средств вычислительной техники для АСУ войсками фронта «Маневр»

Виталий Иосифович Штейнберг

Управление современной армией великой державы, включающей несколько родов и видов вооруженных сил и значительный контингент личного состава является сложнейшей задачей. Время принятия решений руководством соединений с учетом разведданных, соотношения сил и средств с потенциальным противником становятся определяющим фактором успеха боевых действий. Вот почему создание АСУ войсками уже в середине 1960-х годов, с появлением технической возможности разработки мобильных средств вычислительной техники, стало одной из самых актуальных проблем оборонной доктрины.

В представляемом докладе предлагается рассмотреть период с 1966 по 1987 год, связанный с проектированием, изготовлением и испытаниями тактического звена автоматизированной системы управления войсками фронта «Маневр», принятой на вооружение Советской армии и армий стран Варшавского договора. Автору доклада довелось непосредственно участвовать в указанных работах в качестве главного конструктора электронных вычислительных машин и комплексов на всех этапах создания АСУВ фронта «Маневр», значительно превосходящей по своим возможностям разработки ведущих зарубежных стран .

На первом этапе (начало работ с 1966 года) был разработан бортовой вычислительный комплекс (БВК) « » . БВК «Бета-2» предназначался для сбора, обработки и представления информации в удобном для принятия решений виде и ее передачи потребителям по каналам связи. В состав комплекса, размещаемого в трех подвижных единицах на колесном ходу, входили: система вычислительных средств - ЭВМ «Ритм-20» с пультом управления, устройствами внешней памяти и периферийным оборудованием; аппаратура телекодовой связи и радиосредства; передвижная электростанция. Основные характеристики системы вычислительных средств комплекса представлены в таблице 1.

В качестве основной элементной базы при проектировании использовались гибридные микросхемы «Посол» (серия 217) . БВК «Бета-2» был изготовлен ПО «Звезда» в количестве 12 комплектов и сыграл важную роль на начальном этапе создания АСУВ фронта «Маневр».

Таблица 1

Основные характеристики системы вычислительных средств БВК «Бета-2»

|

представление чисел |

с фиксированной и плавающей точкой |

|

разрядность чисел: |

|

|

с фиксированной точкой |

12 и 24 разряда |

|

с плавающей точкой |

48 разрядов |

|

время выполнения операций, мкс: |

|

|

с фиксированной точкой |

|

|

с плавающей точкой |

|

|

умножение: с фиксированной точкой |

|

|

сложение: с плавающей точкой |

|

|

система команд |

специализированная, «Ритм» |

|

число основных команд |

|

|

32 тыс. 24-разрядных слов |

|

|

цикл обращения |

|

|

32 тыс. 24-разрядных слов |

|

|

цикл обращения |

|

|

время выборки |

|

|

внешняя память: накопитель на магнитном барабане НБ-10: |

|

|

200 тыс. 24-разрядных слов |

|

|

время обращения |

|

|

накопитель на магнитной ленте ЛПМ-14: |

|

|

3x512 тыс. 24-разрядных слов |

|

|

время ожидания |

|

|

периферийные устройства: алфавитно-цифровое печатающее устройство АЦПУ-64-5: |

|

|

скорость печати |

250 строк/мин |

|

ширина строки |

|

|

число знаков |

|

|

фотосчитывающее устройство ФСМ-7: |

|

|

скорость считывания |

от 4000 до 6400 знаков/с |

|

перфоратор |

выходной ленточный ПЛ-150 |

|

скорость перфорирования |

от 750 до 1200 знаков/с |

Одновременно с государственными испытаниями системы с БВК «Бета-2» шла разработка БВК « » - второй этап создания системы. Установленный на многоцелевом легком гусеничном бронированном шасси МТЛБ у БВК работал на ходу. При проектировании системы вычислительных средств комплекса было принято решение использовать в качестве базовой вычислительной машины Б ЦВМ. программно-совместимую с моделями ЕС ЭВМ «Ряд-1». Это позволяло многочисленным организациям - соисполнителям, участникам разработки АСУВ, вести наиболее трудоемкую стендовую отработку специального программного обеспечения на широко распространенных к этому времени стационарных моделях ЕС ЭВМ. Вместе с тем перед разработчиками БЦВМ была поставлена непростая дополнительная задача по обеспечению программной совместимости и с системой команд ЭВМ «Ритм-20» в целях использования наработанного программного обеспечения с БВК «Бета-2» на первом этапе создания системы. Эта задача была реализована благодаря программно-аппаратной эмуляции команд «Ритм». Таким образом, система команд БЦВМ включала полный набор команд и 60 команд ЭВМ «Ритм-20». Производительность БЦВМ в режиме ЕС ЭВМ составляла 140 тыс. оп/с (смесь Гибсон ЗЕ), в режиме «Ритм» - 100 тыс. оп/с. Для БВК «Бета-ЗМ» были разработаны внешняя память и периферийные устройства. Элементная база БЦВМ А-40 - монолитные схемы со средним уровнем интеграции (СИС). Основные технические характеристики БВК «Бета-ЗМ» приведены в таблице 2.

БВК «Бета-ЗМ» успешно прошел государственные испытания и в декабре 1982 года был принят на вооружение Советской армии. Изготовление комплекса осуществлялось на двух заводах в СССР - ПО «Звезда», с 1985 года - «Разданский машиностроитель», а для стран Варшавского договора - в Болгарии.

Таблица 2

Основные технические характеристики БВК «Бета-ЗМ»

|

быстродействие |

500 тыс. оп./с (формат RX) |

|

производительность |

140 тыс. оп./с (смесь Г ибсон ЗЕ) |

|

ОЗУ - выполнено на ферритовых сердечниках, возможна работа с двухкратным расслоением |

|

|

цикл обращения |

|

|

время выборки |

|

|

ПЗУ - выполнено на ферритовых сердечниках |

|

|

цикл обращения |

|

|

время выборки |

|

|

ПЗУ микропрограмм - выполнено на ферритовых сердечниках |

|

|

4096 72-разрядных слов |

|

|

цикл обращения |

|

|

время выборки |

|

|

количество каналов ввода-вывода |

|

|

пропускная способность канала ввода-вывода: |

|

|

монопольный режим |

|

|

байт-мультиплексный режим |

|

|

количество внешних абонентов |

|

|

внешняя память: |

|

|

ЗУ большой емкости на ферритовых сердечниках УОПБЕ |

|

|

накопитель на магнитной ленте ЗУМЛ-75 |

|

|

периферийные устройства: алфавитно-цифровое печатающее устройство АЦПУ-64-6 |

|

|

скорость печати |

|

|

число печатаемых символов |

|

|

фотосчитывающее устройство |

На третьем этапе, в сентябре 1984 года была поставлена задача создания оперативного звена управления системы «Маневр», для которого разрабатывался ЭВК «Ритм-10». НИЦЭВТу было выдано задание на разработку для этого комплекса комплекта вычислительных средств 1В529 на основе базовой БЦВМ А-50 с общим программным обеспечением . БЦВМ А-50 - старшая модель из ряда унифицированных высокопроизводительных 32-разрядных бортовых ЭВМ с архитектурой ЕС ЭВМ. Применение в БЦВМ А-50 более современной элементной базы, в том числе БИС памяти, позволило резко повысить производительность машины и объем ее оперативной памяти, увеличить число каналов ввода/вывода. Была обеспечена возможность двухмашинной работы по прямому управлению. В состав машины входил пульт управления с реализацией последовательного интерфейса, в процессоры введена кэш-память, реализована микротестовая система. Для бортовых вычислительных комплексов на основе БЦВМ А-50 были разработаны кассетные накопители на магнитной ленте и накопитель на цилиндрических магнитных доменах. Разработанная аппаратура отвечала требованиям военных стандартов для авиационных, мобильных и стационарных объектов. Базовая БЦВМ А-50 являлась в середине 1980-х годов самой производительной межвидовой отечественной БЦВМ. Изготовление и поставка КВС 1В529 осуществлялась Астраханским машиностроительным заводом «Прогресс». Основные технические характеристики КВС 1В529 представлены в таблице 3.

Разработка АСУВ «Маневр» была одной из приоритетных работ Минрадиопрома и находилась под постоянным жестким контролем со стороны органов государственного управления, Коллегии Министерства, руководства Минобороны. Для координации работ по созданию системы «Маневр» был образован Межведомственный координационный совет во главе с заместителем Министра Гладышевым В.И., Центр организации, управления и контроля при головном предприятии - НИИ средств автоматизации, специализированный Совет главных конструкторов по научно-техническим проблемам комплексной автоматизации на пунктах управления фронта во главе с главным конструктором - директором НИИСА Подрезовым Ю.Д. Автору доклада довелось работать в указанных органах управления проектом.

Таблица 3

Основные характеристики КВС 1В529

|

быстродействие (форм.ЮС) |

2 млн.опер/с |

|

производительность (Гибсон-ЗЕ) |

500 тыс. опер/с |

|

емкость оперативной памяти |

|

|

пропускная способность каналов: |

|

|

в монопольном режиме |

|

|

в байт-мультиплексном режиме |

140 Кбайт/с |

|

время непрерывной работы |

круглосуточно |

|

время восстановления с использованием ЗИП |

|

|

температурный диапазон |

|

|

система охлаждения |

принудительная вентиляция |

|

МОЩНОСТЬ |

|

|

внешняя память |

|

|

накопитель кассетный на магнитной ленте |

|

|

емкость кассеты с МЛ В 4501 12 |

|

|

количество накопителей |

|

|

скорость передачи данных |

40 Кбайт/с |

|

МОЩНОСТЬ |

|

|

периферийные устройства |

|

|

алфавитно-цифровой дисплей АЦД 2000 |

|

|

формат экрана |

совместимый с ЕС7927 |

|

МОЩНОСТЬ |

|

|

алфавитно-цифровое печатающее устройство |

|

|

скорость печати |

|

|

знаков в строке |

|

|

мощность |

|

|

возможно подключение перфоратора ленточного ПЛ-150М и фотосчитывающего |

|

|

механизма ФСМ-8 |

|

Выводы:

До начала 1990-х годов все разработки БЦВМ и БЦВК выполнялись на отечественной элементной базе и обеспечивали паритет с разработками ведущих мировых производителей по основным тактикотехническим характеристикам.

Коллективы предприятий разработчиков АСУ военного назначения обладали научно-техническим заделом и необходимым кадровым потенциалом, что в содружестве с научно-исследовательскими учре- ждсниями Минобороны позволяло ставить и решать сложные задачи по автоматизированному управлению войсковыми соединениями.

Переход АСУВ «Маневр» на БЦВМ, программно совместимой с моделями ЕС ЭВМ, парк которых составлял до 80% от общего количества находящихся в эксплуатации ЭВМ в стране, позволил расширить фронт работ и сократить сроки разработки общесистемного программного обеспечения.

Базовые межвидовые унифицированные средства бортовой вычислительной техники, разработанные для АСУВ «Маневр», были освоены в серийном производстве и нашли широкое применение в авиационных, мобильных и стационарных объектах специального назначения.

Производственные возможности предприятий радиоэлектронной промышленности позволяли организовать выпуск аппаратуры в необходимых для обороны страны количествах.

Проведенный в рассматриваемый период комплекс работ по созданию и внедрению в войска средств автоматизации управления, изучение АСУВ «Маневр» при подготовке офицеров в училищах и академиях Минобороны, проведение военных учений различного уровня с использованием АСУВ «Маневр», позволили заложить основы автоматизированного управления войсковыми соединениями и показать необратимость новых подходов в управлении армией.

Научно-технический задел и колоссальный опыт, полученный в ходе создания АСУВ «Маневр», были положены в основу при проектировании объектов и систем нового поколения.

Список литературы

Баранец В. Готова ли Россия к войнам будущего? Газета «Комсомольская правда» (6 сентября 2012 г.).

Штейнберг В.И. Бортовой вычислительный комплекс «Бета-2»

Штейнберг В.И. Элементная база - основа динамики развития БЦВМ комплекса «Аргон ». Сборник статей «Динамика радиоэлектроники». Изд. Техносфера, М.. 2007, с.331-342.

Штейнберг В.И. Бортовой вычислительный комплекс «Бета-ЗМ» . Виртуальный компьютерный музей Эдуарда Пройдакова,

Штейнберг В.И. Бортовая ЭВМ А-50 . Виртуальный компьютерный музей Эдуарда Пройдакова.

Об авторе: ОАО «Научно-исследовательский институт «Аргон»

Москва, Россия

[email protected]

Материалы международной конференции Sorucom 2014 (13-17 октября 2014)

Помещена в музей с разрешения авторов

29 Февраля 2016

Исторический обзор

В течение последних 30 лет в СССР, США и России были созданы несколько автоматизированные системы управления боевыми действиями Сухопутных войск (АСУВ) — «Маневр», AGCCS, ATCCS, FBCB2, «Акация-М», ЕСУ ТЗ и «Андромеда-Д». Они имели различный объем реализации функций управления войсками, но совпадали между собой в общем подходе к автоматизации.

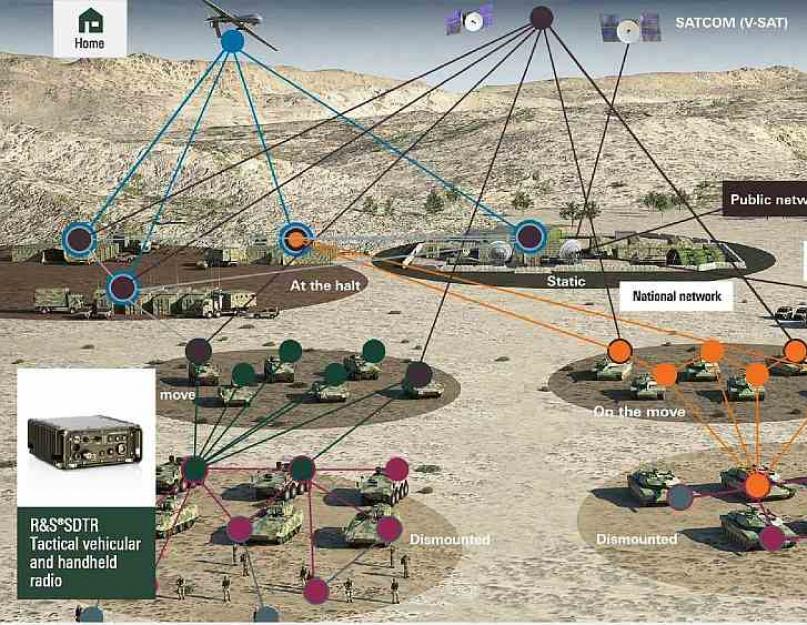

Иллюстрация АСУВ

Указанные системы создавались по образу и подобию иерархической организационно-управленческой структуры Сухопутных войск. Будучи с технической точки зрения программно-аппаратными комплексами, автоматизированные системы умножали недостатки этой структуры:

— уязвимость всей системы при выходе из строя верхнего уровня;

— отсутствие горизонтальных связей между различными родами войск;

— пониженная скорость прохождения информации между подразделениями одного уровня, вынужденными общаться между собой через верхний уровень.

Разработка систем также велась в иерархической последовательности – сначала реализовывался функциональный состав верхнего уровня, затем среднего и только потом нижнего, причем приоритет полноты реализации функций определялся в той же последовательности. В результате АСУВ строились на основе однотипной централизованной архитектуры:

— центр автоматизированного управления верхнего уровня;

— центры автоматизированного управления среднего уровня;

— центры автоматизированного управления нижнего уровня.

Из этой схемы видно, что в состав АСУВ не включались системы управления огнем (СУО) танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских и ракетных установок, комплексов ПВО/ПРО, а также информационно-управляющие системы (ИУС) технических средств разведки.

Разработка АСУВ велась при отставании в развитии основы управления войсками – связи. Создание множества разноуровневых центров автоматизированного управления имело следствием интенсивный информационный обмен между ними, что существенно увеличило потребность в пропускной способности каналов связи. Ситуация усугублялась мобильным характером центров нижнего уровня, требующим принципиально нового решения в области радиосвязи.

Изначально было понятно, что информационный обмен будет состоять не только и не столько из голосовой связи, но будет включать передачу данных, графических изображений и потокового видео. Форматы цифровой, текстовой, графической и видео информации должны быть совместимы с бортовыми системами управления многочисленных типов вооружений и средств инструментальной разведки. При этом способ информационного обмена в боевой обстановке должен выдерживать выход из строя части ретрансляционных узлов и каналов связи. Эти обстоятельства накладывали жесткие требования к унификации правил информационного обмена, которые не были до конца реализованы ни в одной из АСУВ.

Это было обусловлено ограничением целеполагания на стадии разработки концепций, постановки задач и определения приоритетов создания систем. Поскольку центры автоматизированного управления должны были располагаться на уровне штабов воинских соединений, частей и подразделений, возможности АСУВ были ограничены информационными функциями:

— планирование боевых действий.

В отличии от боевых информационно-управляющих систем комплексов ПВО/ПРО, кораблей Военно-морского флота и систем управления оружием боевых машин в АСУВ отсутствовала функция управления огнем подразделений, частей и соединений непосредственно на поле боя. Реализация функциональности АСУВ в рамках центров автоматизированного управления делало систему чрезвычайно уязвимой при выходе из строя любого из них. Даже без учета этого риска ускорение процесса принятия решений на штабном уровне оказывало слишком малое влияние на непосредственное управление боевыми действиями в виде уменьшения времени реакции на изменяющуюся оперативно-тактическую обстановку воинского соединения, части или подразделения.

Выбор цели АСУВ 2.0

Целью создания автоматизированной системы должно стать уменьшение периода времени между моментом обнаружения противника и моментом его поражения. Взаимодействие непосредственных участников боевых действий должно проходить на двухсторонней основе «передовое подразделение – подразделение огневой поддержки» в режиме реального времени. Основным видом взаимодействия служит передача по каналу связи координат и типа цели и ответное огневое воздействие по цели.

АСУВ 2.0 строится на основе распределенной сервис-ориентированной архитектуры без формирования центров автоматизированного управления. Все участники боевых действий оснащаются носимыми коммуникаторами с встроенными приемопередатчиками. Коммуникаторы содержат полнофункциональное программное обеспечение и цифровые карты местности. Бортовые СУО боевых машин, летательных аппаратов и артиллерийских, ракетных и противовоздушных комплексов (именуемые далее СУО боевых машин) и ИУС технических средств разведки, также оборудованные приемопередатчиками, содержат специализированное программное обеспечение и цифровые карты местности. Аппаратно-программные комплексы (АПК) штабов оснащены приемопередатчиками и содержат специализированное программное обеспечение с ограниченной функциональностью.

Коммуникаторы, СУО, ИУС и АПК подключаются к единой сети связи в качестве абонентских терминалов. Информационное взаимодействие между ними производится в форме обмена тактическими данными. Полнофункциональное автоматизированное управление на уровне роты и ниже обеспечивается с помощью коммуникаторов, на уровне батальона и выше — с помощью коммуникаторов и удаленного доступа к АПК по схеме «клиент-сервер»

Источником тактических данных являются коммуникаторы пехотинцев, ИУС технических средств разведки и СУО боевых машин. Обработка тактических данных выполняется следующим порядком:

— первичное целеуказание производится с помощью коммуникаторов пехотинцев и ИУС технических средств разведки;

— корректировка первичного целеуказания (при необходимости) производится с помощью коммуникаторов командного состава уровня отделения и выше;

— целераспределение производится с помощью СУО артиллерийских, ракетных и противовоздушных комплексов;

— поражение целей производится с помощью СУО боевых машин.

Обобщение тактических данных выполняется на каждом уровне управления с использованием коммуникаторов (отделение-взвод-рота), а также коммуникаторов и АПК (батальон и выше). Обобщенные тактические данные передаются на верхний и нижний уровень управления для обеспечения ситуационной осведомленности. Планирование боевых действий выполняется аналогично процессу обобщения тактических данных.

В результате структура АСУВ 2.0 приобретает вид Grid-системы, в узлах которой расположены коммуникаторы, СУО, ИУС и АПК, связанные между собой:

— по вертикали иерархией организационной воинской структуры;

— по горизонтали обменом тактическими данными.

Grid система

Grid система

Постановка задач АСУВ 2.0

Связь

Несмотря на то, что система связи военного назначения является самодостаточной, проект АСУВ 2.0 должен быть скоординирован с разработкой её новой версии, обладающей большой пропускной способностью и высокой отказоустойчивостью.

В настоящее время в военной сфере основным способом передачи информации служит радиосвязь КВ и УКВ диапазона. Повышение пропускной способности радиосвязи достигается переходом на более высокие частоты, чем те, которые уже применяются. Дециметровый диапазон радиоволн используется для сотовой телефонной связи. Поэтому для АСУВ 2.0 потребуется использовать сантиметровый диапазон с частотой от 3 до 30 гГц (СВЧ-связь). Радиоволны этого диапазона распространяется в пределах прямой видимости, но отличаются сильным затуханием при прохождении через вертикальные препятствия типа стен зданий и стволов деревьев. Для их обхода ретрансляторы СВЧ-связи необходимо размещать в воздухе на борту БПЛА. С целью минимизации затемненных зон максимальный угол наклона излучения к поверхности земли не должен превышать 45 градусов.

Воздушный сегмент сети СВЧ-связи предназначен для применения в зоне боевых действий. Для связевого обслуживания разведывательных операций в тылу противника необходимо использовать космический сегмент СВЧ-связи. Обмен информацией между стационарными объектами в своем тылу целесообразно осуществлять с помощью проводного сегмента связи, работающего в оптическом диапазоне частот электромагнитного спектра. Наличие воздушного сегмента не исключает применение переносных наземных СВЧ-ретрансляторов ближнего радиуса действия, используемых при ведении боевых действий внутри помещений с радионепроницаемыми перекрытиями.

Схема связи

Схема связи

Для поддержания постоянного радиоконтакта в в воздушном сегменте сети СВЧ-связи требуется отказаться от существующей транковой схемы «одна базовая станция – множество абонентских приемопередатчиков» и перейти к зональной схеме «множество узловых станций – множество абонентских приемопередатчиков». Узловые станции – ретрансляторы должны быть размещены в вершинах топологической сети с треугольными ячейками (сотами). Каждая узловая станция должна обеспечивать выполнение следующих функций:

— коммутация каналов по запросу абонентов;

— ретрансляция сигналов между абонентскими приемопередатчиками;

— ретрансляция сигналов между зонами сети;

— ретрансляция сигналов от/на стационарные абонентские приемопередатчики, служащие шлюзами проводного сегмента сети связи;

— ретрансляция сигналов из/в космический сегмент сети связи.

В зависимости от класса БПЛА высота размещения узловых станций над поверхностью земли составит от 6 до12 км. При максимальном угле наклона излучения радиус связевого обслуживания будет находиться в том же интервале значений. С целью взаимного перекрытия зон обслуживания расстояние между узловыми станциями должно быть сокращено вдвое от максимального. Таким образом достигается высокая отказоустойчивость сети путем семикратного резервирования узловых станций. Дополнительную степень отказоустойчивости СВЧ-связи обеспечивается путем дислокации БПЛА-ретрансляторов только над своей территорией и прикрытием узлов сети с помощью комплексов ПВО/ПРО малой дальности.

DarkStar — БПЛА ретранслятор с ФАР СВЧ-диапазона

DarkStar — БПЛА ретранслятор с ФАР СВЧ-диапазона

Помехоустойчивость обеспечивается путем использования технологии кодирования каналов связи в широкополосной полосе пропускания в соответствии со стандартом CDMA, который отличается шумоподобным спектром сигнала, поддержкой выделенных каналов передачи данных/голоса или объединения нескольких каналов для передачи потокового видео. Отраженные от естественных препятствий сигналы суммируются с основным сигналом, что повышает помехозащищенность системы. Связь с каждым абонентом поддерживается не менее чем двумя лучами, позволяя осуществлять переход абонента между различными узлами и зонами сети без потери связи. Применение узконаправленного излучения позволяет снизить радиозаметность приемопередатчиков и с высокой точностью определять местоположение абонентов сети.

Технологии, протоколы и форматы передачи информации

Вся информация в сети связи, обслуживающей АСУВ 2.0, передается в цифровом виде. С целью обеспечения мультисервисного режима работы предлагается использовать технологию MPLS, основанную на присвоении унифицированных меток пакетам информации вне зависимости от транспортного протокола, поддерживающего передачу информации определенного типа. Метки адресуют информацию по сквозному каналу и позволяют устанавливать приоритетность передачи в зависимости от типа информации и адреса сообщения.

В сети СВЧ-связи используется канальный протокол WCDMA с кодовым разделением каналов и расширенным спектром сигналов, мощность которых может быть меньше мощности радиофона, что в сочетании с широкополосным характером сигналов дает возможность повторного использования одной и той же полосы частот в соседних зонах сети.

Спектр CDMA

Спектр CDMA

В проводном сегменте сети предлагается использовать канальный протокол Ethernet с кодовым разделением каналов, последняя версия стандарта которого обеспечивает обмен информацией в дуплексном режиме работы без комплексирования по одному оптическому волокну со скоростью 25 гигабит в секунду, с комплексированием по четырем оптическим волокнам со скоростью 100 гигабит в секунду. При этом расстояние между узлами связи/усилителями сигнала может достигать40 км.

В качестве коммутаторов в узлах сети необходимо использовать маршрутизаторы, контролирующие состав сети с помощью протокола динамической маршрутизации OSPF. Протокол поддерживает автоматическое реконфигурирование зон, узлов и каналов в случае выхода из строя части маршрутизаторов.

На общесетевом уровне используется протокол IP, который обеспечивает гарантированную доставку информационных сообщений, состоящих из отдельных пакетов, по любому из возможных маршрутов, проходящих через узлы сети и соединяющих двух и более абонентов. Связь прерывается только в случае выхода из строя всех узлов сети.

Транспортные протоколы передачи информации определенного типа являются стандартными решениями, апробированными в сети Интернет:

— протокол передачи данных TCP;

— протокол передачи голоса VoIP;

— протокол передачи потокового видео RTP.

В качестве прикладного протокола передачи данных предлагается использовать HTTP с расширением MIME. Форматы представления данных включают HTML (текст), JPEG (фотоснимки), MID/MIF (картографические данные), MP3 (звук) и MPEG (видео).

Функциональный состав АСУВ 2.0

АСУВ 2.0 должна обеспечить переход от информационной системы к системе управления, реализующей следующие функции:

— ситуационная осведомленность об оперативно-тактической обстановке;

— планирование боевых действий;

— управление боевыми действиями.

Ситуационная осведомленность обеспечивается интеграцией в реальном режиме времени всех имеющихся сведений о дислокации военнослужащих и боевой техники, входящих в состав собственного подразделения, соседних подразделений, а также в состав сил противника:

— местоположение военнослужащих собственного подразделения, оснащенных коммуникаторами, боевых машин, оснащенных СУО, и средств технической разведки, оснащенных ИУС, пеленгуется БПЛА-ретрансляторами;

— местоположение войск и вооружений соседних подразделений передается с верхнего уровня АСУВ 2.0;

— местоположение огневых точек и боевых машин противника на поле боя определяется пехотинцами в процессе целеуказания с помощью коммуникаторов, а также экипажами боевых машин с помощью СУО;

— местоположение войск и вооружений противника в его тылу распознается операторами средств технической разведки с помощью ИУС.

Цифровое поле боя

Цифровое поле боя

Планирование боевых действий осуществляется по одному из двух вариантов:

— оперативное планирование потребностей в боеприпасах, топливе и продовольствии по данным фактического расхода в ходе боевых действий;

— перспективное планирование боевых действий с определением рубежа развертывания, полосы наступления, конечного объекта, сил огневой поддержки и т.д.

Оперативное планирование потребностей в материально-техническом снабжении производится с помощью коммуникаторов, перспективное планирование боевых действий — с помощью АПК.

Управление действиями подразделений непосредственно в ходе боя производится в режиме реального времени путем приема голосовой и видеоинформации, отдачи голосовых указаний подчиненным военнослужащим, а также с помощью:

— корректировки первичного целеуказания передовых подразделений с изменением приоритетности поражения выбранных целей;

— корректировки первичного целераспределения подразделений огневой поддержки с изменением типа оружия, вида боеприпасов, секторов обстрела и т.д.

Кроме этого, программное обеспечение коммуникатора пехотинца должно обеспечивать функции системы управления носимым оружием для минимизации количества аппаратуры, входящей в состав экипировки военнослужащих. Коммуникатор служит в качестве СУО штурмовых и снайперских винтовок, пулеметов, реактивных и автоматических гранатометов. Наведение оружия на цель осуществляется с помощью совмещения линии визирования прицельных приспособлений с виртуальной проекцией этой линии, рассчитанной процессором с учетом координат, дальности и скорости движения цели.

Коммуникатор пехотинца АСУВ 2.0

Коммуникатор пехотинца предназначен для индивидуального оснащения рядовых, сержантов, офицеров и генералов Сухопутных войск. Он выполнен в виде карманного устройства с герметичным корпусом, внутри которого расположены процессор, оперативная память, постоянное запоминающее устройство, аккумулятор, радиомодем, порты подключения внешней антенны и устройства отображения информации, вход оптоволоконной линии связи и электроразъём для подзарядки аккумулятора. Кроме этого, коммуникатор содержит модули глобальной спутниковой системы позиционирования и автономной инерциальной системы ориентирования.

Купольная антенна

Купольная антенна

Коммуникатор оснащен внешней антенной в одном из двух вариантов:

— всенаправленная штыревая антенна;

— узконаправленная активная фазированная антенная решетка (АФАР), формирующая следящий радиолуч в направлении БПЛА-ретранслятора воздушного сегмента СВЧ-связи или орбиты спутника-ретранслятора космического сегментп СВЧ-связи.

Штыревая антенна устанавливается непосредственно в разъем порта коммуникатора и предназначена для беспроводной связи внутри экранированного помещения. В комплекте со штыревой антенной и бортовым СВЧ-ретранслятором небольшой мощности коммуникатор обеспечивает распределенную работу командиров подразделений и операторов штабов, находящихся на мобильных командных пунктах и на борту командно-штабных машин, вертолетов и самолетов.

АФАР выполнена в виде купольной оболочки, образованной гибкой печатной платой, на лицевой стороне которой располагаются излучающие элементы, на обратной стороне – экранирующее металлическое покрытие. Купольная оболочка вкладывается внутрь полимерного шлема пехотинца и соединяется с коммуникатором с помощью оптоволоконного кабеля, связывающего между собой двунаправленные оптоэлектронные преобразователи. АФАР предназначена для мобильной радиосвязи с центрами автоматизированного управления, другими коммуникаторами и СУО боевых машин.

ФАР на печатной плате

ФАР на печатной плате

Следящий луч АФАР позволяет на порядок снизить мощность излучения антенны, исключить радиозаметность передатчиков и обеспечить для СВЧ-ретрансляторов возможность пространственной селекции радиолучей и источников помех, создаваемых противником с помощью средств РЭБ.

Устройство отображения информации состоит из проекционных очков, вибрационных динамиков/микрофонов, передающих звук через костную ткань черепа, и оптоволоконного кабеля, соединяющего порт коммуникатора с проекционными очками. В порту размещены двунаправленные оптоэлектронные преобразователи. Проекционные очки состоят из оправы, защитных линз, призматических проекторов, внешних и внутренних объективов.

Вибрационные динамики/микрофоны содержат двунаправленные оптоакустические преобразователи. Изображение передается в трех диапазонах оптического спектра – видимом от оптоэлектронных преобразователей к проекторам, ближнем инфракрасном от оптоэлектронных преобразователей к внутренним объективам и обратно, а также в дальнем инфракрасном от внешних объективов к оптоэлектронным преобразователям. Звук передается в виде модулированного инфракрасного излучения между оптоэлектронными и оптоакустическими преобразователями.

Проекционные очки

Проекционные очки

Тепловое изображение местности, принятое внешними объективами и обработанное процессором, преобразуется в видимое и проецируется на внутреннюю поверхность защитных линз проекционных очков, в том числе с увеличением. Одновременно тепловое изображение совмещается с цифровой топографической картой, хранимой в постоянном запоминающем устройстве, для ориентирования на местности и определения координат целей. На поверхности защитных линз проецируются тактические знаки, прицельная сетка, виртуальные кнопки, курсор и т.д. Инфракрасное излучение, отраженное от зрачков глаз, служит для позиционирования курсора в поле зрения. Управление коммуникатором производится с помощью голосовых команд и жестов рук.

Члены экипажей боевых машин также экипируются коммуникаторами, подключающимися к бортовой СУО по внутренней проводной линии связи. За пределами боевой машины беспроводная связь членов экипажа обеспечивается с помощью купольных АФАР, встроенных в защитные шлемы.

Цифровая карта местности

Цифровая карта местности

Аппаратно-программное обеспечение АСУВ 2.0

Информационная безопасность

Защита информации в каналах связи должна обеспечиваться с помощью симметричного шифрования и технологии закрытых ключей, которые регулярно заменяются на новые с помощью ассиметричного шифрования и технологии открытых ключей.

Процессоры коммуникаторов пехотинцев, СУО боевых машин, ИУС средств технической разведки и АПК штабов должны иметь уникальные идентификационные номера, учитываемые в алгоритмах шифрования информации позволяющие блокировать связь в случае попадания оборудования в руки противника.

Аппаратура АСУВ 2.0 должны поддерживать режим радиомониторинга за своим местоположением (путем пеленгования излучаемых радиосигналов с помощью БПЛА-ретрансляторов) и физическим состоянием военнослужащих — носителей аппаратуры (путем контроля дыхания с помощью вибрационных микрофонов). В случае попадания аппаратуры в руки противника или потери сознания носителем аппаратуры связь блокируется.

Аппаратное обеспечение

Аппаратное обеспечение АСУВ 2.0 должно производиться на отечественной элементной базе с использованием сертифицированных импортных комплектующих. С целью минимизации энергопотребления и тепловыделения аппаратного обеспечения в нём должны использоваться многоядерные процессоры и твердотельные устройства постоянного хранения информации.

Для защиты от воздействия электромагнитных импульсов высокой мощности электронную аппаратуру и внешние источники электропитания помещают в герметичные металлические корпуса с кондуктивным охлаждением. Кабели электропитания экранируют металлической оплеткой. Во внешних электроразъёмах монтируют предохранители в виде лавинно-пролётных диодов. Проводные линии связи выполняют из оптического волокна. Внешние записывающие устройства оборудуют двунаправленными оптоэлектронными преобразователями, подключаемыми к аппаратуре аналогично проводным линиям связи.

Источниками электроэнергии служат литий-ионные аккумулятоы повышенной емкости, подзаряжаемые от бортовых генераторов боевых и транспортных машин.

Вычислительная мощность аппаратуры должна обеспечивать её многократное резервирование по следующей схеме:

— при выбытии из строя коммуникатора командира подразделения верхнего уровня его функции автоматически переходят к коммуникатору заместителя командира подразделения (в случае пехотного подразделения к одному из пехотинцев);

— при выбытии из строя коммуникатора заместителя командира подразделения его функции автоматически переходят к коммуникатору одного из командиров подразделения нижнего уровня;

— при выбытии из строя АПК штаба подразделения верхнего уровня его функции автоматически переходят к АПК штаба на запасном командном пункте;

— при выбытии из строя АПК штаба на запасном командном пункте его функции автоматически переходят к АПК штаба одного из подразделений нижнего уровня.

Программное обеспечение

Программное обеспечение АСУВ 2.0 должно разрабатываться в соответствии с компьютерными и связевыми технологиями, протоколами передачи данных и форматами представления информации, отвечающими международным стандартам.

Системное программное обеспечение, включающее систему ввода-вывода, операционную систему, файловую систему и систему управления базами данных, должно состоять только из отечественных программных продуктов в целях исключения несанкционированного доступа к информации, перехвата управления и вывода из строя программного обеспечения и вооружения.

Прикладное программное обеспечение может содержать как отечественные так и импортные компоненты при условии поставок последних с открытым исходным кодом и описанием блок-схем используемых алгоритмов.

Проектирование и постановка на вооружение АСУВ 2.0

Вопросы создания российского производства элементной базы и межгосударственной кооперации производства комплектующих изделий АСУВ 2.0 относятся к компетенции Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации.

Разработка концепции, постановка задач, утверждение единого перечня технологий, протоколов и форматов передачи данных, целесообразно поручить проектной группе под руководством Министра обороны Российской Федерации.

Для координации деятельности организаций-разработчиков регламентов, аппаратуры, алгоритмов и программного обеспечения систем связи и вычислительной техники, а также для обеспечения последующего функционирования АСУВ 2.0 в подчинении Генерального штаба ВС РФ необходимо создать оперативное командование по образцу Кибернетического командования США (United States Cyber Command).

При постановке на вооружение АСУВ 2.0 её функциональность должна быть обеспечена на уровне C4ISR (Сommand, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance). При этом уровень автоматизированного управления в тактическом звене должен соответствовать технологии цифрового поля боя (Digital Battle Field).

/Андрей Васильев, специально для «Армейского Вестника» /

Проект «Авангард»

Работы над проектами АСУВ «Маневр», ПАСС «Редут-2» и другими системами и отдельными объектами управления войсками и оружием показывали, что больше всего технических и организационных вопросов возникает на уровне взаимодействия комплексов, задаваемых разными Заказывающими Управлениями Министерства обороны по отдельным ТТЗ. Особенно это ярко проявилось во время работ в Восточной Германии при создании системы ПВО. Поэтому на правительственном уровне было принято решение о выполнении проекта «Авангард», основной целью которого было увязать и сопрячь в единую систему разрозненные системы, комплексы и объекты, предназначенные для управления войсками и оружием в полосе фронта.

Для этого Гончаров Вил Иванович, руководивший 7-м Главком Министерства радиопромышленности, был назначен Генеральным конструктором всех систем управления войсками и оружием фронта. Он вернулся в Минск и начал трудиться в институте. Первым делом, конечно кабинет Генеральному конструктору! Таковой был организован на третьем этаже института и был меблирован огромнейшим дубовым столом для совещаний. Но основная работа кипела в небольших по размеру лабораториях и секторах.

Полет над Кремлем

В один из июльских дней после обеда было объявлено, что завтра в Москве будет пленарное заседание Государственной комиссии по «Авангарду». Сотрудникам института – членам подкомиссий и рабочих групп нужно быть завтра к 10-00 в 27 институте. До Москвы нас заберет самолет Генерального штаба, летящий из Германии. Дипломат с вещами как всегда был наготове дома. Я позвонил Зое и сказал, что улетаю в Москву, заскочил домой, взял дипломат, пересмотрел и положил в разные стопки документы – в одну паспорт, предписание и командировочное удостоверение, в другую справку. Очень торопился.

Членов подкомиссий и рабочих групп набралось человек около 50. Вместе с нами вылетал Подрезов Юрий Дмитриевич и какой-то генерал Генштаба. Часам к 17-30 автобусом мы прибыли в Мачулищи – туда должен был прилететь самолет. Однако, прождав там более часа и не дождавшись самолета, Юрий Дмитриевич и генерал пошли к диспетчеру уточнять. Оказывается, самолет минут через 30 прилетит в Лошицу, т.е. в аэропорт Минск-1. Мы приехали туда и, действительно, самолет приземлился, но вылетит часа через полтора – предстоит небольшой ремонт. Всей гурьбой мы появились в ресторане аэропорта и хорошо поужинали. Потом прошли к самолету. У самолета летчики обсуждали проблему с резиной на колесах шасси. Она подгорела и может не выдержать при посадке. Ремонт мог затянуться до утра. Обстановку оценил генерал. «Летим», – дал команду, и мы быстро заняли места в самолете. Минут через 50 генерал прошелся по самолету и сказал, что получили разрешение пролететь над Москвой. И действительно, скоро на горизонте появились огни ночной Москвы, потом внизу мы увидели Кремль, Красную площадь и до самого горизонта была видна ночная Москва. Узнавали проспекты и улицы. Это было здорово!

Мы благополучно приземлились на Чкаловском аэродроме и автобусом были доставлены в гостиницу Дома Советской Армии. Юрий Дмитриевич на машине генерала Бичугова Евгения Семеновича уехал в гостиницу «Минск», которой он некогда не изменял. Нас же ждал небольшой сюрприз – пришлось ждать до утра, несмотря, на «бронь» мест не было. Под утро мы кое-как были поселены.

Справка

В 10 часам утра все стояли у боковой двери 27 института на Беговой. Туда же прибыли и представители других организаций и НИИ. Толпа была довольно большая и немного шумная. Процесс приема документов и выписки пропусков шел довольно медленно, и тогда руководство института дало команду пропустить всех в актовый зал, разобраться по подкомиссиям и там начать оформление прибытия. Вынув свои документы, я пришел в ужас. Нигде нет справки о допуске. Это главный документ. Где она? Перерывал все карманы и не находил. Что делать? Подхожу к Александру Мягких, и говорю, что приехал без справки. «Ну, Игнат Игнатьевич, как это так?», – удивился он. «Да так, дома оставил. Через день будут ехать сотрудники из института – привезут», ответил я. «Ладно, ты у нас человек проверенный, оформим пропуск, но через два дня справка должна быть», – решил Мягких и выписал пропуск. Действительно, на следующий день справку привез Курицин Игорь Витальевич, которому ее передала Зоя после моего звонка.

Доклад

После обеда для связной подкомиссии мы начали делать доклад по решению связных вопросов, предлагаемых в проекте «Авангард». В углу большого зала развесили красочные плакаты. В первых рядах, как всегда, Катульский Август Александрович с обнаженной авторучкой с золотым пером. Правда, он не успел еще написать ни одного замечания. Как потом он мне признался, не мог «врубиться» в смысл первого плаката. От 16 ЦНИИСа – Малючков Анатолий Андреевич, Гюльназаров Аркадий Еравандович, Потапченко Михаил Алексеевич и еще ряд сотрудников. От 27 – Мягких Александр Анатольевич, Добрин Павел Сергеевич. Были и сотрудники от НИИ автоматической аппаратуры (головного института академика Семенихина В.С.), от ПНИЭИ из Пензы и от НИИССУ.

Заседание подкомиссии началось с доклада Яна В.И., который обозначил тему, обрисовал проблему и остановился на предлагаемых решениях. Суть сводилась, во-первых, к разработке, утверждению и реализации системы протоколов «Системного соглашения….», а во-вторых, к взаимодействию всех объектов по сети передачи данных и базовой системе обмена данными, построенных на аппаратуре комплекса «Редут-2П». По мере доклада начали подтягиваться и члены других подкомиссий и рабочих групп – ведь все понимали, что основа управления и увязка объектов зависит от решения связных вопросов и в первую очередь от передачи данных. К середине доклада в работе нашей подкомиссии приняли участие почти все члены государственной комиссии.

Сразу после доклада посыпались вопросы, и одним из первых был вопрос по архитектуре системы. Для многих это было новым понятием. Поэтому Ян В.И. предоставил слово мне. Пришлось пояснить, что проблема взаимодействия явилась результатом бурного развития вычислительной техники с одной стороны и необходимостью взаимодействия территориально-разнесенных ЭВМ с другой, т.е. появлением, так называемых, вычислительных сетей. Разрабатываемые системы управления войсками, также являющиеся примером территориально-разнесенных систем, столкнулись с подобной проблемой. Мы явились свидетелями трудностей при переходе от «Базальта» на «Редут-2П» в АСУВ «Маневр», когда замена одного комплекса на другой, вызвала массу переработок программного обеспечения. Проблема взаимодействия с АСУ «Центр» также относиться к подобному классу проблем. С проблемами взаимодействия столкнулись не только связисты, но и разработчики специального программного обеспечения, т.е. программного обеспечения прикладных уровней.

Решение проблемы взаимодействия в проекте «Авангард» предлагается осуществить путем разработки архитектуры на основе теории взаимодействии открытых систем, ныне широко используемой при построении и развитии глобальной сети Internet. Архитектура взаимодействия открытых систем в настоящее время основывается на семиуровневой модели. Уровни систем взаимодействуют посредством протоколов, а взаимодействие между уровнями происходит посредством интерфейсов. Протоколы и интерфейсы являются постоянными для данного уровня развития техники, а с ее развитием в более поздних версиях должны учитывать ранее используемые.

Решение проблемы взаимодействия в проекте «Авангард» предлагается осуществить путем разработки архитектуры на основе теории взаимодействии открытых систем, ныне широко используемой при построении и развитии глобальной сети Internet. Архитектура взаимодействия открытых систем в настоящее время основывается на семиуровневой модели. Уровни систем взаимодействуют посредством протоколов, а взаимодействие между уровнями происходит посредством интерфейсов. Протоколы и интерфейсы являются постоянными для данного уровня развития техники, а с ее развитием в более поздних версиях должны учитывать ранее используемые.

В основу архитектуры системы обмена данными проекта «Авангард», охватывающей четыре уровня семиуровневой модели, предлагалось положить специфическую систему протоколов и интерфейсов, а взаимодействие с уже принятыми на вооружение системами предлагается осуществлять посредством так называемых «шлюзов», т.е. в отдельных точках соприкосновения систем. Такой подход использован при разработке «Системного Соглашения…», предусматривающего разработку, согласование и утверждение соответствующих протоколов. Переход на протоколы и интерфейсы архитектуры открытых систем, используемые в глобальной сети Internet на данном этапе разработки невозможен в силу значительного задела по уже принятым на вооружение и разрабатываемых систем, а также их специфических особенностей.

Доклад Владимира Ивановича, ответы и пояснения различного рода вопросы, во многом удовлетворили комиссию, и проект в части системы обмена данными был принят без существенных замечаний. После этого работа в комиссии продолжалась обычным путем с небольшими промежутками свободного времени.

В один из таких промежутков группа наших специалистов посетила могилу Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбища, которое находилось недалеко от улицы Беговой. Могила находилась недалеко от входа и была вся укрыта венками и цветами. Мы постояли в скорбном молчании и, уходя, поклонились праху Володи. Я еще в Куйбышеве вместе с Зоей бывал на его концертах, которые проходили в переполненном Дворце спорта, и стоя слушал его своеобразные и потрясающие песни. Тогда молодежь почти боготворила Владимира Высоцкого – заучивала, распевала его песни, декларировала его стихи, а записи с песнями, особенно не вошедшие в его концерты, ходили по рукам и неоднократно переписывались.

Конечно, наше предложение по архитектуре автоматизированной системе управления войсками было замечено и другими разработчиками. Среди них и разработчики уважаемого 101 института. Некоторое время спустя, будучи в 101 институте, пришлось услышать высказывание в наш адрес – «Ну Вы и умники! После вашего доклада собрал нас Семенихин и сказал, что у Подрезова предложено понятие архитектуры системы, которая базируется на системе протоколов и интерфейсов. А у нас что? И он поставил задачу срочно выпустить систему протоколов по нашей системе. В общем, спины были мокрые у нас после вашего доклада. Пришлось срочно описывать в системе протоколов давно разработанные и реализованные в аппаратуре алгоритмы». Потом мы запросили их архитектуру в свой институт. Она отражала сложившееся положение в системе, в основном касалась системы обмена данными и была изложена в нескольких книгах. Такой подход потом во многом упорядочил уже имеющиеся разработки и упростил вопросы стыковок с другими системами.

Поездка с Гончаровым

Проект «Авангард» рассмотрен и одобрен Государственной комиссией. В проекте много внимания уделено проектам по связи – ПАСС «Редут-2» и «Интеграл». Они представлены как составная часть проекта по автоматизированному управлению войсками. Конечно, Генеральный конструктор должен хорошо знать составные части своего проекта. Мы постоянно докладывали и посвящали Вила Ивановича в технические тонкости этих проектов. Но ему хотелось более глубоко знать эти проекты и познакомится с разработчиками. И Гончаров Вил Иванович решил ехать в столицу. В качестве сопровождающего определили меня.

Утром следующего дня мы были в кабинете главного конструктора ПАСС «Редут-2» Соколова Владимира Александровича. Его самого не было – уехал к заместителю Министра Романову В.П.. В кабинете уже были развешаны плакаты со структурными схемами и схемами, поясняющими основные технические решения. Основной доклад сделал Кожанов Александр Васильевич. Он коснулся первичной сети, построенной на проводных, радио и спутниковых средствах. Потом были доклады по построению узлов связи от полка до театра военных действий и принципам построения конкретных технических систем связи, таких как полевая АТС системы «Памир», двухконтурное засекречивание в системе и другое. Докладов по базовой СОД и подсистеме АСУС не было. Эти подсистемы, конечно, интересовали нас больше всего. Зная это, по всей видимости, Юдин Г.В. специально не пришел на эту встречу.

Вил Иванович интересовался многими вопросами, особенно мобильностью средств, их количеством, живучестью, временами развертывания и приведения в боевое состояние. Работа продолжалась до конца рабочего дня с небольшим перерывам на обед. В конце рабочего дня в кабинете появился Соколов В.А.. Вил Иванович поблагодарил его за прием и возможность ознакомиться с проектом, и персонально услышать специалистов, которым предстоит все это воплотить в чертежи и «железо». Он сказал, что проект позволит значительно улучшить автоматизированное управление войсками. Со своей стороны он будет содействовать реализации проекта – тем более, что, наконец, у нас общий Заказчик.

Потом они долго беседовали по поводу судьбы обоих проектов. По ним завершены этапы государственных испытаний. Идет время, но Заказчик не пронимает решения о дальнейшем проведении работ. Но это происходило, когда по России мчалась тройка – третьей была «Перестройка» Многие в стране были озабочены. Озабочены были и главные конструктора. Экономическое положение в стране было очень тяжелое. Горбачев все больше втягивал страну в долговую кредитную яму. Не слишком ли замахнулись на воплощение всего нового и передового в обоих проектах? Посильно ли будет реализация проектов в ближайшем будущем? Не идем ли мы по пути создания разорительных для страны проектов, следуя проектам предполагаемых противников, аналогичных системам противоракетной обороны, вытекающих из СОИ Рейгана? Нет ли в проектах разорительных моментов? Коснется ли разоружение страны Горбачевым связи и автоматизации? Позволит ли международная обстановка переоснастить войска на технические средства предлагаемых проектов? Так рассуждали два главных конструктора о судьбе не только своих проектов, но и о судьбе тысяч талантливых ученых и инженеров. В их разговорах чувствовалась недовольство сложившимся положением в стране и руководством ею.

Раскладушки

Решать различные вопросы, связанные со многими исполнителями, без представления общей картины процесса разработки,с каждым днем становилось все сложнее. Особенно было сложно работать с такими матерыми разработчиками, как НИИсушники, имевшие достаточно большой опыт манипулирования при выполнении различных НИИР и ОКР. Они могли спокойно отказаться от своих обязательств, прописанных в ТТЗ, спокойно взвалить решение проблем своей разработки на нашу систему, тем более, что отдельные представители Заказчика к этому относились весьма лояльно и по многим вопросам их поддерживали. В тоже время на официальную корректировку ТТЗ ни те, ни другие не хотели идти. Мы понимали, что итоговая ответственность ляжет на нас, создающих систему управления войсками. По этим многим вопросам велась длительная и настойчивая переписка, и приходилось часто выезжать в командировки. А все вопросы переписки не представлялось держать в памяти.

Поэтому было решено вести своеобразную историю переписки с указание исходящих и входящих номеров писем, их сути и принимаемых решений. Все это излагалось в виде небольших записей на «эзоповом языке» в хронологическом порядке и соединялось стрелками, указывающими взаимосвязь родственных вопросов и проблем. Все это наносилось на небольшие квадратные листы бумаги, которые скреплялись между собой липкой лентой. Это позволяло всю конструкцию, достигающую иногда нескольких метров, складывать в компактную гармошку и свободно помещать в карман пиджака. Все такие «писания» назывались «раскладушками». Такое представление для нас давало ясное представление общей картины разработки и решения отдельных сложных вопросов. На любом совещании мы могли быстро ответить на любой вопрос, как по срокам, так и по сути спорных проблем и предложений по их разрешению. При таком подходе у нас всегда была полная ясность, и нашим партнерам частенько приходилось весьма затруднительно представить вопросы в том свете, как им этого хотелось.

Изобретение

В институте кипело изобретательство. Шла разработка новой техники – техники информационных технологий в военном деле. Закладывалась ее техническая часть. Шла эпоха цифровой информации. Только что закончилась эра феррит-диодных и транзитных ячеек и начиналась эпоха микросхем. Заявки на изобретения сыпались как из «рога изобилия». Были отдельные изобретатели, выдававшие на-гора до 20-25 изобретений в год, а то и более. Особенно в этом преуспели Бобов Михаил, раскручивавший рекуррентные последовательности, т. е. изобретавший различные устройства, основные на них. Райхенберг А.Л. изобретал устройства для вычисления различных функций. «Производительность» такого рода изобретательности ограничивалась физическими возможностями подготовки документов (эпоха персональных компьютеров еще не наступила). Однажды, даже Подрезов Юрий Дмитриевич, который всегда поддерживал изобретателей, подписывая очередные заявочные документы, сказал, что он устал, и больше не будет подписывать такую «дребедень». Заявок на изобретения подавалось великое множество, и положительный выход был довольно высоким, т. е. большинство заканчивались получением авторских свидетельств на изобретения. Но все они носили частный характер и не поднимались выше уровня отдельных узлов или устройств. В этот круговорот был втянут и я. Уже имелись авторские свидетельства на изобретения по модемам, на устройства по измерению и регистрации ошибок в каналах связи, на устройства передачи и приема данных на базе рекуррентных последовательностей (дальнейшее развитие способа Ханина-Миронова) и ряд других.

В институте кипело изобретательство. Шла разработка новой техники – техники информационных технологий в военном деле. Закладывалась ее техническая часть. Шла эпоха цифровой информации. Только что закончилась эра феррит-диодных и транзитных ячеек и начиналась эпоха микросхем. Заявки на изобретения сыпались как из «рога изобилия». Были отдельные изобретатели, выдававшие на-гора до 20-25 изобретений в год, а то и более. Особенно в этом преуспели Бобов Михаил, раскручивавший рекуррентные последовательности, т. е. изобретавший различные устройства, основные на них. Райхенберг А.Л. изобретал устройства для вычисления различных функций. «Производительность» такого рода изобретательности ограничивалась физическими возможностями подготовки документов (эпоха персональных компьютеров еще не наступила). Однажды, даже Подрезов Юрий Дмитриевич, который всегда поддерживал изобретателей, подписывая очередные заявочные документы, сказал, что он устал, и больше не будет подписывать такую «дребедень». Заявок на изобретения подавалось великое множество, и положительный выход был довольно высоким, т. е. большинство заканчивались получением авторских свидетельств на изобретения. Но все они носили частный характер и не поднимались выше уровня отдельных узлов или устройств. В этот круговорот был втянут и я. Уже имелись авторские свидетельства на изобретения по модемам, на устройства по измерению и регистрации ошибок в каналах связи, на устройства передачи и приема данных на базе рекуррентных последовательностей (дальнейшее развитие способа Ханина-Миронова) и ряд других.

Я начал задумываться, а не являются ли изобретением наши основные разработки – командно-штабные машины, представляющие по своей сути, целую комплексную систему? Эта мысль долго сверлила голову. Начал делать в рабочей тетради отдельные наброски. Особенно ясно вырисовалась структура объекта после лекции Виталия Игоревича Курицина, прочитанной нам в рамках технической учебы. Но нужны были прототипы. Изобретений системного характера не встречал. С одной стороны с ними было легко. Это были известные изделия «Поток-2» и «Поток-3». А с другой стороны были ли они защищены авторскими свидетельствами, т. е. составляли ли они предмет изобретения? Можно было просто сослаться на них. Вопрос был в том, могут ли такие крупные объекты являться предметом изобретения?

И вот, будучи в командировке в Челябинске в КБ Вершинского Валерия Леонидовича, решил поинтересоваться этим вопросом у начальника отдела, принимавшего нас с Киндиренко Федором Григорьевичем. В курилке, когда мы оказались вдвоем, я его прямо спросил, есть ли авторское свидетельство на «Поток-2». Он сказал, что на «Поток-2» нет, но есть на объекты разработки их КБ, но получить описание и формулу изобретения мы не сможем, т. к. это изобретение не относиться к нашему профилю и Заказчик не даст разрешения на ознакомление с документами. Этого было достаточно. Я понял, что наше изделие может представлять собой предмет изобретения.

По приезду в Минск, начал интенсивно работать над материалами изобретения. Была написана формула изобретения и подготовлено описание. Изобретение касалось КШМ МП-31 и не более. Материал готовился совершенно закрытым, даже Федор Григорьевич не догадывался о нем. И когда все было написано, однажды после работы я его показал Федору Григорьевичу и сказал, что нужно обсудить авторский коллектив и срочно пока не опомнились в институте печатать и отправлять. В качестве авторов были предложены Ян Владимир Иванович, Киндиренко Федор Григорьевич, Сушкевич Игнат Игнатьевич, Царев Борис Петрович, Хайтин Эдуард Авраамович, Курицин Игорь Витальевич, Никонович Павел Павлович. Высшее руководство института было решено не привлекать – не хотелось в случае «осечки» выставлять его на посмешище.

Киндиренко Федор Григорьевич к этой идее отнесся с похвалой, прочитал и выправил отдельные части материала (у него был значительный изобретательский и писательский опыт). На следующий день материал был показан Яну В.И. «Это очень хорошо» – сказал он. «Это настоящее изобретение, а не какие-то там триггера и вычислители по формулам». Курицин И.В. и Царев Б.П. сразу подписали и дали добро. Вклад каждого автора было решено поделить в равных частях. Я их попросил помолчать до полной подготовки и отправки документов в Министерство радиопромышленности. Патентный отдел института (патентовед Забелло Р.В.) прошел за один день, и материал пошел в машбюро.

А мы продолжали полевые работы – то ли «дальность», то ли «электромагнитную совместимость». Испытания шли по программе. И вот однажды, я сидел на пеньке рядом с МП-31 и что-то писал в тетрадке. Ко мне подошел начальник патентного отдела Валентин Руденко мягонький такой, застенчивый с голоском, вкрадчиво незаметно залезающим в душу. Я удивился, для чего он здесь оказался? А он протягивает руку и поздравляет: «Получено положительное решение на вашу заявку и выдачу авторского свидетельства на изобретение». Это было первое изобретение системного характера!

И что тут началось в институте! Оказывается, институт только тем и занимался, что разрабатывал технику на уровне изобретений, начиная от объектов «Воздуха» и заканчивая объектами сегодняшних разработок. Все бросились готовить материалы заявочного характера на объекты, не только находящиеся на стадии опытно-конструкторских разработок, но и на объекты находящиеся в производстве и состоящие на вооружении.

Но проблема, как я и предполагал, заключалась в авторстве. Если по нашему изобретению все прошло спокойно, то уже по авторству на МП-21 была целая проблема. Однако, оформлять материалы взял в свои руки Карп Вадим Анатольевич и не выпускал их. Он готовил и описание, и формулу изобретения. Сложность, конечно, была – формула нашего изобретения была составлена так, что формально и объект МП-21 подпадал под нее. Поэтому Вадиму Анатольевичу пришлось изрядно потрудиться. Но он не обижался на нас, что мы были первопроходцами. По авторству на МП-21 состоялось несколько совещаний, в том числе и у Подрезова Ю.Д. с подробной оценкой вклада каждого автора. Иногда дело доходило до абсурда. Но, тем не менее, они материалы направили и тоже после незначительной переписки получили авторское свидетельство.

Но проблема, как я и предполагал, заключалась в авторстве. Если по нашему изобретению все прошло спокойно, то уже по авторству на МП-21 была целая проблема. Однако, оформлять материалы взял в свои руки Карп Вадим Анатольевич и не выпускал их. Он готовил и описание, и формулу изобретения. Сложность, конечно, была – формула нашего изобретения была составлена так, что формально и объект МП-21 подпадал под нее. Поэтому Вадиму Анатольевичу пришлось изрядно потрудиться. Но он не обижался на нас, что мы были первопроходцами. По авторству на МП-21 состоялось несколько совещаний, в том числе и у Подрезова Ю.Д. с подробной оценкой вклада каждого автора. Иногда дело доходило до абсурда. Но, тем не менее, они материалы направили и тоже после незначительной переписки получили авторское свидетельство.

Потом пошли другие объекты. Была задумка готовить заявки и на пункты управления, но у меня не было времени заниматься этим – в то время полным ходом шли испытания и показы.

С получением авторских свидетельств, мы получили и поощрительное вознаграждение – такова была практика в институте. Однако в скором времени наши авторские свидетельства были собраны патентным отделом, и в них был вписан Николаев Роберт Петрович. Дело в том, что он считался заместителем главного конструктора всего изделия и в Минрадиопроме посчитали, что и он должен быть автором первого такого крупного изобретения, одного из элементов проекта. Может оно и так, но что-то крупных мыслей от Роббера Петровича за все время моей работы в институте мне не приходилось слышать.

Потом начали готовить материал по экономическому эффекту от изобретения. По своим показателям это был объект на порядок превосходящий прототипы. Но какой эффект от военной техники? Или сплошные затраты или «спасенная Одесса». Поэтому все наше вознаграждение зависело от Минрадиопрома. Его решил заместитель Министра Владимир Иванович Гладышев, курировавший тематику нашего института. После подписания акта о внедрении объекта, он распорядился выделить на весь авторский коллектив довольно солидную по тем временам сумму.

Это изобретение было самым ярким в моем букете изобретений.

Наука в НИИСА

Процесс разработки систем управления и подготовка научных кадров в институте практически не были связаны. Многие разработки объектов, системотехнические решения сотрудников института были достойны большой прикладной науки. Институт обладал большим научным потенциалом. В институте работало несколько докторов и несколько десятков кандидатов технических наук.

Во многом благодаря усилиям Посторонко Олега Ивановича – начальника научно-технического отделения, в институте была хорошая библиотека, большой спецфонд, который регулярно пополнялся специальными периодическими изданиями не только ведомственных, но и других научно-исследовательских учреждений по профилю работы института, был сформирован большой патентный фонд. Имелся отдел изобретений со штатом высококвалифицированных патентоведов. Кроме того, была целая группа разработчиков, ведущая патентный поиск, тематические и текущие подборки, как по открытым, так и по закрытым публикациям. Институт издавал сборник «Вопросы специальной радиоэлектроники», в котором публиковались научные статьи сотрудников. Ежегодно сотрудники института получали сотни авторских свидетельств на изобретения.

В институте был Ученый Совет, состоящий в основном из руководителей отдельных отделов и отделений и, несмотря на большой научный потенциал, он не имел полномочий на рассмотрение и защиту ни докторских, ни кандидатских диссертаций. Институт не имел аспирантуры. Поэтому многим соискателям приходилось искать по всему Союзу аспирантуры и Ученые Советы, где бы пристроиться и защититься.

В институте был Ученый Совет, состоящий в основном из руководителей отдельных отделов и отделений и, несмотря на большой научный потенциал, он не имел полномочий на рассмотрение и защиту ни докторских, ни кандидатских диссертаций. Институт не имел аспирантуры. Поэтому многим соискателям приходилось искать по всему Союзу аспирантуры и Ученые Советы, где бы пристроиться и защититься.

В институте ежегодно проводились семинары и научно-практические конференции молодых специалистов. Они представляли свои работы по актуальным вопросам тематики секторов и отделов. Руководили секциями ведущие специалисты института.

Для меня до сих пор не понятно, почему в институте не было Ученого Совета по защите диссертаций. К примеру, только образовавшийся, еще толком не сформировавшийся и еще ничего не сделавший НИИССУ организовал Ученый Совет по защите и кандидатских и докторских диссертаций, который сходу начал «клепать» кандидатов и докторов наук. Пример тому доктор технических наук Юдин Геннадий Васильевич, об учености которого я вкратце упомяну ниже.

Моя диссертация

Сколько было написано и нами и нашими сотрудниками томов по различным проектам! Конечно, это не литературные шедевры и не «бандитские» детективы, но они заслуживали внимания специалистов. А сколько статей и изобретений – десятки! Только при очередной аттестации или конкурсе на замещение должностей мы вспоминали о них. Так может быть пора и оформить все это в виде диссертаций. Но хотелось, чтобы диссертация была как научное исследование, посвященное одному какому-то вопросу, и представляла собой цельный труд. А у нас и статьи и изобретения и работы по проектам были по самым разным, порой не пересекающимся, вопросам. Так, конечно, получалось, что, работая над проектом, приходилось заниматься многими вопросами и проводить исследования в разных направлениях. Много статей посвящено исследованию потока ошибок в радиоканалах. Разработан комплекс на базе мини-ЭВМ по обработке потока ошибок. Получены аналитические выражения по расчету вероятностно-временных характеристик передачи пакетов применительно к алгоритму «Базальта». К этому времени достаточно хорошо разобрался с каналами множественного доступа, опубликовал ряд статей и сделал несколько докладов на конференциях. За время работы много изобретено различных устройств по передаче данных, модуляторов и демодуляторов, на КШМ МП-31 получено авторское свидетельство.

Встреча с Мизиным Игорем Александровичем

В одну из командировок в 101 институт Ян Владимир Иванович и я были приняты Мизиным Игорем Александровичем. Для меня эта была особенная встреча. В кои века придется беседовать с заместителем Семенихина В.С., главным конструктором СОД и членом-корреспондентом АН СССР. В небольшом кабинете сидел приятный смуглый человек средних лет. Поздоровавшись, предложил сесть за стол. Я окинул внимательным взглядом его кабинет. Внимание привлекла сувенирная дощечка небольшого размера. На ней были нанесены контуры Советского Союза, с красными точками, соединенными прямыми линиями. Это была условная схема системы обмена данными с ТЦКС – территориальными центрами коммутации сообщений.

Он попросил рассказать о системе обмена данными АСУВ «Маневр». Мы изложили основные идеи ее построения, а также волнующие нас вопросы, проблемы и озабоченность по построению базовой СОД. Подробно остановились на проблемах бывшего «Базальта» и нынешней разработке комплекса «Редут-2П», который должен быть надежнее своего предшественника и иметь более высокие вероятностно-временные и криптографические характеристики.

Обсудили также и проблему по взаимодействию с СОД АСУ «Центр», которая возникла из-за различных алгоритмов передачи данных в обеих системах и представляет собой довольно сложную задачу. «А может лучше дальнейшее построение системы обмена данными АСУ «Центр» вести на комплексе «Редут-2П». Тогда исчезнет, во всяком случае, у связистов, «проблема взаимодействия», – прищурившись, проговорил Ян В.И. «Техника двинулась вперед, алгоритмы и габариты комплекса «Редут-2П» импонируют, но Старовойтову нужно сначала разработать комплекс, а вам провести всесторонние испытания в системе и убедиться в его надежности. Поэтому пока вопрос взаимодействия актуален», – заключил Игорь Александрович.

Встреча завершалась, и в этот момент Владимир Иванович сказал, что вот Игнат Игнатьевич, еще довольно молодой человек, давно занимается передачей данных и хотел бы как-то оформить свои научные достижения в виде диссертации. «Какие научные вопросы Вы хотели бы осветить в работе?», – спросил Игорь Александрович. И тут я начал излагать, что хотел бы описать вероятностно-временные характеристики передачи данных в системе по алгоритмам «Базальта» и «Редута», используя проведенные исследования в НИИСА по потокам ошибок в радиоканалах. При этом учесть особенностей используемого пензенской аппаратурой, алгоритма канала множественного доступа. Он сразу же прервал меня и сказал, что особенной науки в этом нет, все уже исследовано и решено. Этим он занимался еще в молодости, а потоки ошибок давно исследованы и описаны Замрием и Захаровым в Академии связи. Тогда я изложил ему подход по использованию многоуровневой модели при разработке архитектуры АСУ военных систем. С этим он согласился и сказал, что это перспективное и актуальное направление, его нужно разрабатывать. «Дерзайте, а руководителя – доктора наук мы Вам найдем», – сказал Игорь Александрович. На этом мы распрощались.

Аспирантура

Я ушел подавленный и расстроенный таким поворотом разговора. Заняться вопросами использования многоуровневой модели при разработке архитектуры АСУ военных систем было заманчиво, у меня даже имелся небольшой задел. Но эта тема была более философской, чем инженерной. Поэтому я не думал сдаваться и решил продолжить работать в направлении, в котором было уже затрачено много сил и главное много лет на «ошибки», на комплекс обработки, построенный на мини-ЭВМ, на дальность радиосвязи, на долгие раздумья над алгоритмом канала множественного доступа, для которого еще не найдено адекватной математической модели. Ведь Федор Григорьевич на основании проведенных исследований потока ошибок в радиоканалах получил аналитические выражения вероятностно-временных характеристик только для алгоритма «Базальта» и алгоритма аппаратуры передачи данных реального масштаба времени. Получить аналогичные зависимости для алгоритма «Редута» да еще с учетом каналов множественного доступа, мне, думалось, была хорошей темой.

Но нужно было как-то собраться с мыслями, вернее сконцентрироваться, заставить не откладывать на потом, а готовить материал и писать. Для этого решил поступить в аспирантуру НИИАА. Задумано, сделано. Подготовил необходимые документы – благо, два кандидатских минимума уже были сданы, написал небольшой реферат, подписал у руководства направление и отвез в НИИАА. Вместе со мной готовил документы для поступления в аспирантуру и Мосиенко Юрий Иванович – начальник отдела 2-го отделения НИИСА ныне генеральный директор ГНПО «Агат».

Принял меня заведующий аспирантурой и начал проводить собеседование. Долго рассматривал документы и особенно вчитывался в биографию. Было явно видно, что он в первую очередь представлял органы госбезопасности. Потом спросил, а не будем ли готовить кадры для Польши? «С чего Вы это взяли?», – спросил я. «Да Вы поляк», – ответил он. Меня его ответ взбесил. Моей национальностью уже не раз открыто и не явно тыкали. «Ну и что? У нас многонациональное государство. Я из Беларуси, а там много евреев и поляков по документам записано белорусами и русскими. Мои родители записаны поляками, так мне, что быть русским? Мой земляк Дзержинский Феликс Эдмундович, которого, я надеюсь, Вы знаете, тоже был поляк, и его национальность не помешала ему в Российской империи совершать Октябрьскую революцию и быть в правительстве Ленина», – выпалил я. Этот товарищ схватил мои документы и скрылся. Появившись, минут через двадцать, сказал, что больше вопросов нет, о времени вступительных экзаменов будет сообщено дополнительно.

Приехав в очередной раз в Москву, встретился с Богатыревым Вячеславом Андреевичем – доктором технических наук – моим будущим руководителем. Он внимательно прочитал мой реферат и сказал, что тема слишком объемна и расплывчата и он не понял, в какую сторону буду «грести». Но будем работать. Он дал согласие быть моим руководителем. Потом я выдержал вступительные экзамены и был зачислен в заочную аспирантуру. В этом же году поступил и Мосиенко Юрий Иванович.

Однако, вскоре начались непрерывные показы, оперативно-тактические учения ТЗУ, а также государственные испытания оперативного звена управления совместно с базовой системой обмена данными. Укладываться в жесткий график учебы в аспирантуре становилось все труднее и труднее. Спустя полтора года я был вынужден оставить учебу, решив, что нужно поступать в аспирантуру с почти готовой работой, иначе не уложишься в сроки. Немного ранее меня был отчислен и Мосиенко Юрий Иванович – причина та же – работа.

Однако мысль о написании работы не оставляла меня и я продолжал собирать материал. Только к концу девяностых годов смог предложить математическую модель алгоритма множественного доступа, реализованного в комплексах «Базальт» и «Редуд-2П» и получить характеристики, подтвержденные экспериментально. Это принесло большое внутреннее удовлетворение и могло быть отражено в диссертации. Казалось бы, с вероятностно-временными характеристиками канального уровня разобрались и этого может быть достаточно для диссертации.

Но к этому времени в процессе работы по проекту системы управления над протоколом транспортного уровня нужно было определить величины тайм-аутов при сборке сообщений. А для этого необходимо было научиться определять вероятностно-временные характеристики сборки сообщений. И меня захватила идея включить и эти исследования и работу. И здесь меня сгубила жадность. К этому моменту начали появляться работы сотрудников НИИССУ кандидатов математических наук Шибанова Сергея Евгеньевича и Огаря Василия Павловича, которые довольно хорошо описали этот процесс. Ко всему добавилось то, что к тому времени на почве разработки базовой СОД окончательно расстроились взаимоотношения между Юдиным Геннадием Васильевичем, Мусабековым Талятом Юсуповичем и Яном Владимиром Ивановичем. Во многом это отразилось на мне.

Часть 8Конец 60-х годов прошлого века – период великого противостояния двух сверхдержав, период изнурительной гонки вооружений. Высокими темпами идет разработка новых образцов вооружений и военной техники. Особенно быстро развивается микроэлектроника и на её базе – средства телекоммуникаций и вычислительной техники, что в свою очередь явилось мощной платформой для развития информационно-управляющих систем, систем управления .

В развитии таких систем активно соперничали возможные в то время противники СССР и США. Первыми АСУ войсками и оружием в конце 50-х годов прошлого века являлись созданные американцами АСУ артиллерийских подразделений «Такфайр», подразделений ПВО «Мисайл Монитор» и тыла (ЦС-3).

В Советском Союзе первыми в начале 60-х годов прошлого века были созданы автоматизированная система боевого управления (АСБУ) РВСН (ОКБ «Импульс», г. Ленинград), система предупреждения о ракетном нападении (СПРН, РТИ АН СССР), комплекс средств автоматизации (КСА) войск ПВО «Алмаз-2» (НИИ «Восход», г. Москва), АСУ ВВС «Воздух-1М» (ОКБ-864 Минского электромеханического завода, г. Минск), АСУ ракетными комплексами (АСУРК-1, КБ Загорского электромеханического завода). Последняя работа была выполнена под руководством главного конструктора завода Семенихина В.С., который с 1963 года стал директором НИИ-101 (НИИ автоматической аппаратуры). В этот НИИ в дальнейшем была передана тематика АСУРК, АСУ ЗРВ «Вектор» и АСУ Вооруженных Сил СССР.

В мае 1964 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР задается разработка АСУВ войсками фронта и в 1965 году НИИАА завершило создание эскизного проекта, а по сути – программы создания такой системы. С учетом занятости НИИАА работами по созданию АСУ ВС СССР (система «Центр»), системы обмена данными (СОД) для этой АСУ, а также так называемого «ядерного» или «президентского» чемоданчика (система «Чегет» из состава АСУ «Казбек»), работы по созданию АСУВ фронта «Маневр» в звеньях фронт – общевойсковая (танковая) армия – общевойсковая (танковая) дивизия – мотострелковый (танковый или артиллерийский) полк были преданы в Минск в отдельное конструкторское бюро Минского электромеханического завода №864 (ОКБ-864).

26 февраля 1969 года ОКБ-864 преобразовали в филиал Научно-исследовательского института автоматической аппаратуры (ФНИИАА), а с 16 июня 1972 года на базе этого филиала был создан Научно-исследовательский институт средств автоматизации (НИИСА), с именем которого и связаны все работы по АСУВ фронта «Маневр».

Директором ОКБ, а затем ФНИИАА и НИИСА, Главным конструктором АСУВ фронта «Маневр» (с 1968 г.) был назначен профессиональный военный, впоследствии генерал-майор, талантливый инженер Подрезов Юрий Дмитриевич (1924-2001 гг.)