Доброго времени суток всем! Этот пост продолжает тему альтернативной энергетики для вашего. В нем я вам расскажу о биогазе и его использовании для обогрева жилища и приготовления пищи. Наиболее эта тема интересна фермерам, у которых есть доступ к разнообразному сырью для получения этого вида топлива. Давайте для начала разберемся в том, что такое биогаз и откуда он берется.

Откуда берется биогаз и из чего он состоит?

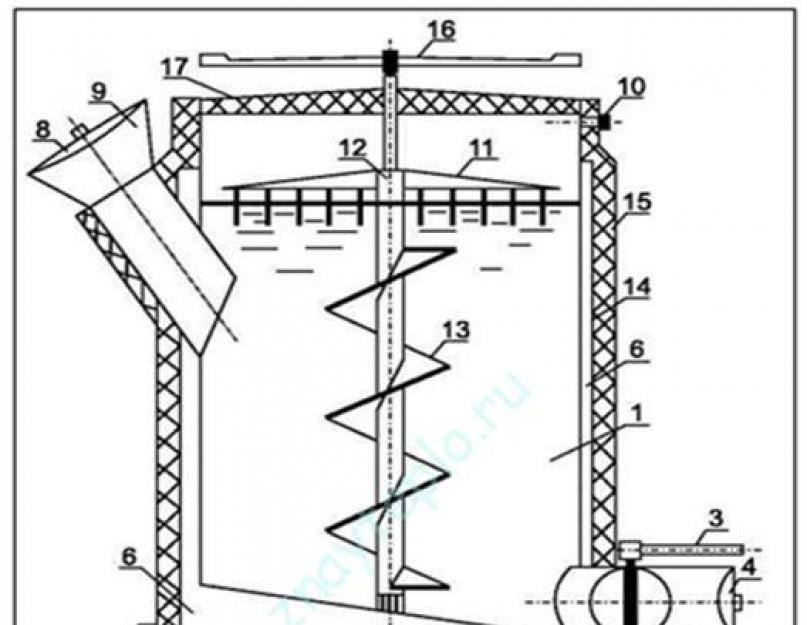

Биогаз — горючий газ, возникающий как продукт жизнедеятельности микроорганизмов в питательной среде. Этой питательной средой может быть навоз или силос, который закладывается в специальный бункер. В этом бункере, который называется реактором, и происходит образование биогаза. Внутри реактор будет устроен следующим образом:

Для ускорения процесса брожения биомассы необходим ее подогрев. Для этого может быть использован ТЭН или теплообменник, подключенный к любому отопительному котлу. Нельзя забывать и о хорошей теплоизоляции, чтобы избежать лишних затрат энергии на подогрев. Кроме подогрева, бродящую массу необходимо перемешивать. Без этого КПД установки может значительно снижаться. Перемешивание может быть ручным или механическим. Тут все зависит от бюджета или имеющихся в наличии технических средств. Самое главное в реакторе — это объем! Маленький реактор просто физически не способен выдать большое количество газа.

Химический состав газа сильно зависит от того какие процессы протекают в реакторе. Чаще всего там происходит процесс метанового брожения, в результате которого образуется газ с большим процентным содержанием метана. Но вместо метанового брожения вполне может происходить процесс с образованием водорода. Но по моему мнению, для обычного потребителя водород не нужен, а может даже и опасен. Вспомните хотя бы гибель дирижабля Гинденбург. Теперь давайте разберемся из чего можно получать биогаз.

Из чего можно получать биогаз?

Газ можно получать из различных видов биомассы. Давайте перечислю их в виде списка:

- Отходы пищевых производств — это могут быть отходы от забоя скота или молочного производства. Подойдут отходы от производства подсолнечного или хлопкового масла. Это далеко не полный список, но для передачи сути достаточно. Данный вид сырья дает наибольшее содержание метана в газе (доходит до 85%).

- Сельскохозяйственные культуры — для получения газа в некоторых случаях выращивают специальные виды растений. Например, для этого подойдет силосная кукуруза или морские водоросли. Процент содержания метана в газе держится в районе 70%.

- Навоз — чаще всего применяется на больших животноводческих комплексах. Процентное содержание метана в газе, при использовании навоза в качестве сырья, обычно не превышает 60%, а все остальное это будет двуокись углерода и совсем немножко сероводород и аммиак.

Структурная схема установки для биогаза.

Для того, чтобы наилучшим образом понимать как работает установка для получения биогаза давайте рассмотрим следующий рисунок:

Устройство биореактора было рассмотрено выше, поэтому о нем говорить не будем. Рассмотрим другие составные части установки:

- Приемник отходов — это некая емкость, в которую попадает сырье на первом этапе. В ней сырье может смешиваться с водой и измельчаться.

- Насос (после приемника отходов) — фекальный насос, при помощи которого биомасса перекачивается внутрь реактора.

- Котел — отопительный котел на любом топливе, предназначенный для обогрева биомассы внутри реактора.

- Насос (рядом с котлом) — циркуляционный насос.

- «Удобрения» — емкость, в которую попадает перебродивший ил. Он, как понятно, из контекста может использоваться как удобрение.

- Фильтр — устройство, в котором происходит доведение биогаза до кондиции. В фильтре убираются лишние примеси газов и влаги.

- Компрессор — осуществляет сжатие газа.

- Газовое хранилище — герметичная цистерна, в которой готовый к применению газ может хранится сколь угодно долго.

Биогаз для частного дома.

Многие владельцы небольших ферм задумываются об использовании биогаза для внутренних нужд. Но разузнав по-подробнее о том, как все это работает большинство оставляет эту затею. Связано это с тем, что оборудование для переработки навоза или силоса стоит огромных денег, а выход газа (в зависимости от сырья)может получиться небольшим. Это в свою очередь делает установку оборудования невыгодным. Обычно, для частных домов фермеров устанавливают примитивные установки, работающие на навозе. Они, чаще всего, способны обеспечить газом только кухню и маломощный настенный газовый котел. При этом на сам технологический процесс придется затратить немало энергии — на подогрев, перекачку, работу компрессора. Дорогостоящие фильтра тоже нельзя исключать из поля зрения.

В общем, мораль тут такая — чем больше сама установка, тем выгоднее ее работа. А для домашних условий это практически всегда невыполнимо. Но это не значит, что домашних установок никто не делает. Предлагаю вам посмотреть следующее видео, чтобы увидеть как это выглядит из подручных материалов:

Резюме.

Биогаз — отличный способ полезной переработки органических отходов. На выходе получается топливо и полезное удобрение в виде перебродившего ила. Данная технология работает тем эффективней, чем больший объем сырья перерабатывается. Современные технологии позволяют серьезно увеличить выработку газа при помощи применения специальных катализаторов и микроорганизмов. Главным минусом всего этого является высокая цена одного кубометра. Для обычных людей чаще всего будет гораздо дешевле покупать газ в баллонах, чем делать установку по переработке отходов. Но, конечно, из всех правил есть исключения, поэтому перед тем, как принять решение о переходе на биогаз стоит посчитать цену кубометра и сроки окупаемости. На этом пока все, пишите вопросы в комментариях

Получение биогаза происходит в специальных, корозионностойких цилиндрических герметичных цистернах, также их называют ферментерами. В таких емкостях протекает процесс брожения. Но до того как попасть в ферментер, сырье загружается в емкость приемник. Тут оно смешивается с водой до однородного состояния, с помощью специального насоса. Далее из емкости приемника в ферментеры вводится уже подготовленный сырьевой материал. Надо заметить, что процесс перемешивания при этом не останавливается и продолжается до тех пор, пока в емкости приемнике ничего не останется. После ее опустошения насос автоматически останавливается. После начала процесса ферментации начинает выделяться биогаз, который по специальным трубам поступает в газгольдер, размещенный неподалеку.

Рисунок 5. Обобщенная схема биогазовой установки

На рисунке 6 приведена схема установки для получения биогаза. Органические стоки, обычно жидкий навоз, поступают в приемник-теплообменник 1, где подогреваются нагретым шламом, подаваемым по трубе-теплообменнику насосом 9 из метантенка 3, и разбавляются горячей водой.

Рисунок 6. Схема установки для получения биогаза

Дополнительное разбавление стоков горячей водой и подогрев до нужной температуры проводится в аппарате 2. Сюда же для создания нужного соотношения С/N подаются отходы полеводства. Биогаз, образующийся в метантенке 3, частично сжигается в нагревателе воды 4, и продукты горения выводятся через трубу 5. Остальная часть биогаза проходит через устройство очистки 6, сжимается компрессором 7 и поступает в газгольдер 8. Шлам из аппарата 1 поступает в теплообменник 10, где дополнительно охлаждаясь подогревает холодную воду. Шлам представляет собой обеззараженное высокоэффективное естественное удобрение, способное заменить 3-4 т минерального удобрения типа нитрофоски.

2.2 Системы хранения биогаза

Обычно биогаз выходит из реакторов неравномерно и с малым давлением (не более 5 кПа). Этого давления с учетом гидравлических потерь газотранспортной сети недостаточно для нормальной работы газоиспользующего оборудования. К тому же пики производства и потребления биогаза не совпадают по времени. Наиболее простое решение ликвидации излишка биогаза – сжигание его в факельной установке, однако при этом безвозвратно теряется энергия. Более дорогим, но в конечном итоге экономически оправданным способом выравнивания неравномерности производства и потребления газа является использование газгольдеров различных типов. Условно все газгольдеры можно подразделить на «прямые» и «непрямые». В «прямых» газгольдерах постоянно находится некоторый объем газа, закачиваемого в периоды спада потребления и отбираемого при пиковой нагрузке. «Непрямые» газгольдеры предусматривают аккумулирование не самого газа, а энергии промежуточного теплоносителя (воды или воздуха), нагреваемого продуктами сгорания сжигаемого газа, т.е. происходит накопление тепловой энергии в виде нагретого теплоносителя.

Биогаз в зависимости от его количества и направления последующего использования можно хранить под разным давлением, соответственно и газохранилища называются газгольдерами низкого (не выше 5 кПа), среднего (от 5 кПа до 0,3 МПа) и высокого (от 0,3 до 1,8 МПа) давления. Газгольдеры низкого давления предназначены для хранения газа при малоколеблющемся давлении газа и значительно изменяющемся объеме, поэтому их иногда называют газохранилищами постоянного давления и переменного объема (обеспечивается подвижностью конструкций). Газгольдеры среднего и высокого давления, наоборот, устраиваются по принципу неизменного объема, но меняющегося давления. В практике применения биогазовых установок наиболее часто используются газгольдеры низкого давления.

Вместимость газгольдеров высокого давления может быть различной - от нескольких литров (баллоны) до десятков тысяч кубических метров (стационарные газохранилища). Хранение биогаза в баллонах применяется, как правило, в случае использования газа в качестве горючего для транспортных средств. Основные преимущества газгольдеров высокого и среднего давления - небольшие габариты при значительных объемах хранимого газа и отсутствие движущихся частей, а недостатком является необходимость в дополнительном оборудовании: компрессорной установке для создания среднего или высокого давления и регуляторе давления для снижения давления газа перед горелочными устройствами газоиспользующих агрегатов.

Технология производства биогаза . Современные животноводческие комплексы обеспечивают получение высоких производственных показателей. Применяемые технологические решения позволяют полностью соблюдать требования действующих санитарно-гигиенических норм в помещениях самих комплексов.

Однако большие количества жидкого навоза, сконцентрированные в одном месте, создают значительные проблемы для экологии прилегающих к комплексу территорий. Например, свежий свиной навоз и помёт относятся к отходам, имеющим 3-й класс опасности. Экологические вопросы находятся на контроле надзирающих органов, требования законодательства по этим вопросам постоянно ужесточаются.

Биокомплекс предлагает комплексное решение по вопросам утилизации жидкого навоза, которое включает ускоренную переработку в современных биогазовых установках (БГУ). В процессе переработки, в ускоренном режиме протекают естественные процессы разложения органики с выделением газа включающего: метан, СО2, серу, и т.д. Только получаемый газ не выделяется в атмосферу, вызывая парниковый эффект, а направляется в специальные газогенераторные (когенерационные) установки, которые вырабатывают электрическую и тепловую энергию.

Биогаз - горючий газ , образующийся при анаэробном метановом сбраживании биомассы и состоящий преимущественно из метана (55-75%), двуокиси углерода (25-45%) и примесей сероводорода, аммиака, оксидов азота и других (менее 1%).

Разложение биомассы происходит в результате химико-физических процессов и симбиотической жизнедеятельности 3-х основных групп бактерий, при этом продукты метаболизма одних групп бактерий являются продуктами питания других групп, в определённой последовательности.

Первая группа - гидролизные бактерии, вторая – кислотообразующие, третья - метанобразующие.

В качестве сырья для производства биогаза могут использоваться как органические агропромышленные или бытовые отходы, так и растительное сырьё.

Наиболее распространёнными видами отходов АПК, используемыми для производства биогаза, являются:

- навоз свиней и КРС, помёт птицы;

- остатки с кормового стола комплексов КРС;

- ботва овощных культур;

- некондиционный урожай злаковых и овощных культур, сахарной свёклы, кукурузы;

- жом и меласса;

- мучка, дробина, мелкое зерно, зародыши;

- дробина пивная, солодовые ростки, белковый отстой;

- отходы крахмало-паточного производства;

- выжимки фруктовые и овощные;

- сыворотка;

- и пр.

|

Источник сырья |

Вид сырья |

Количество сырья в год, м3 (тн.) |

Количество биогаза, м3 |

| 1 дойная корова | Бесподстилочный жидкий навоз | ||

| 1 свинья на откорме | Бесподстилочный жидкий навоз | ||

| 1 бычок на откорме | Подстилочный твёрдый навоз | ||

| 1 лошадь | Подстилочный твёрдый навоз | ||

| 100 кур | Сухой помёт | ||

| 1 га пашни | Свежий силос кукурузы | ||

| 1 га пашни | Сахарная свёкла | ||

| 1 га пашни | Свежий силос из зерновых культур | ||

| 1 га пашни | Свежий силос из травы |

Количество субстратов (видов отходов), используемых для производства биогаза в пределах одной биогазовой установки (БГУ), может варьироваться от одного до десяти и более.

Биогазовые проекты в агропромышленном секторе могут быть созданы по одному из следующих вариантов:

- производство биогаза из отходов отдельного предприятия (например, навоза животноводческой фермы, жома сахарного завода, барды спиртового завода);

- производство биогаза на базе отходов разных предприятий, с привязкой проекта к отдельному предприятию либо отдельно расположенной централизованной БГУ;

- производство биогаза с преимущественным использованием энергетических растений на отдельно расположенных БГУ.

Наиболее распространённым способом энергетического использования биогаза является сжигание в газопоршневых двигателях в составе мини-ТЭЦ, с производством электроэнергии и тепла.

Существуют различные варианты технологических схем биогазовых станций — в зависимости от типов и количества видов применяемых субстратов. Использование предварительной подготовки, в ряде случаев, позволяет добиться увеличения скорости и степени распада сырья в биореакторах, а, следовательно, увеличения общего выхода биогаза. В случае применения нескольких субстратов, отличающихся свойствами, например, жидких и твёрдых отходов, их накопление, предварительная подготовка (разделение на фракции, измельчение, подогрев, гомогенизация, биохимическая или биологическая обработка, и пр.) проводится отдельно, после чего они либо смешиваются перед подачей в биореакторы, либо подаются раздельными потоками.

Основными структурными элементами схемы типичной биогазовой установки являются:

- система приёма и предварительной подготовки субстратов;

- система транспортировки субстратов в пределах установки;

- биореакторы (ферментеры) с системой перемешивания;

- система обогрева биореакторов;

- система отвода и очистки биогаза от примесей сероводорода и влаги;

- накопительные ёмкости сброженной массы и биогаза;

- система программного контроля и автоматизации технологических процессов.

Технологические схемы БГУ бывают различными в зависимости от вида и числа перерабатываемых субстратов, от вида и качества конечных целевых продуктов, от того или иного используемого «ноу-хау» компании поставщика технологического решения, и ряда других факторов. Наиболее распространёнными на сегодняшний день являются схемы с одноступенчатым сбраживанием нескольких видов субстратов, одним из которых обычно является навоз.

С развитием биогазовых технологий применяемые технические решения усложняются в сторону двухступенчатых схем, что в ряде случаев обосновано технологической необходимостью эффективной переработки отдельных видов субстратов и повышением общей эффективности использования рабочего объема биореакторов.

Особенностью производства биогаза является то, что он может вырабатываться метановыми бактериями только из абсолютно сухих органических веществ. Поэтому задачей первого этапа производства, является создание смеси субстрата, который имеет повышенное содержание органических веществ, и в то же время может перекачиваться насосами. Это субстрат с содержанием сухих веществ 10-12%. Решение достигается путём выделения излишней влаги с помощью шнековых сепараторов.

Жидкий навоз поступает из производственных помещений в резервуар, гомогенизируется с помощью погружной мешалки, и погружным насосом подаётся в цех разделения на шнековые сепараторы. Жидкая фракция накапливается в отдельном резервуаре. Твёрдая фракция загружается в устройство подачи твёрдого сырья.

В соответствии с графиком загрузки субстрата в ферментёр, по разработанной программе периодически включается насос, подающий жидкую фракцию в ферментёр и одновременно включается загрузчик твёрдого сырья. В качестве варианта, жидкая фракция может подаваться в загрузчик твёрдого сырья, имеющего функцию перемешивания, и затем уже готовая смесь подаётся в ферментёр по разработанной программе загрузки.. Включения бывают непродолжительными. Это сделано, чтобы не допустить излишнего поступления органического субстрата в ферментёр, поскольку это может нарушить баланс веществ и вызовет дестабилизацию процесса в ферментёре. Одновременно включаются также насосы, перекачивающие дигестат из ферментёра в дображиватель и из дображивателя в накопитель дигестата (лагуну), чтобы не допустить переполнения ферментёра и дображивателя.

Находящиеся в ферментёре и дображивателе массы дигестата, перемешиваются для обеспечения равномерного распределения бактерий по всему объёму ёмкостей. Для перемешивания используются тихоходные мешалки специальной конструкции.

В процессе нахождения субстрата в ферментёре, бактериями выделяется до 80% всего биогаза, вырабатываемого БГУ. В дображивателе выделяется оставшаяся часть биогаза.

Важную роль в обеспечении стабильного количества выделяемого биогаза играет температура жидкости внутри ферментёра и дображивателя. Как правило, процесс протекает в мезофильном режиме с температурой 41-43ᴼС. Поддержание стабильной температуры достигается применением специальных трубчатых нагревателей внутри ферментёров и дображивателей, а также надёжной теплоизоляцией стен и трубопроводов. Биогаз, выходящий из дигестата, имеет повышенное содержание серы. Очистка биогаза от серы производится с помощью специальных бактерий, заселяющих поверхность утеплителя, уложенного на деревянный балочный свод внутри ферментёров и дображивателей.

Накопление биогаза осуществляется в газгольдере, который образуется между поверхностью дигестата и эластичным высокопрочным материалом, покрывающим ферментёр и дображиватель сверху. Материал имеет способность сильно растягиваться (без уменьшения прочности), что накоплении биогаза значительно увеличивает ёмкость газгольдера. Для предохранения переполнения газгольдера и разрыва материала, имеется предохранительный клапан.

Далее биогаз поступает в когенерационную установку. Когенерационная установка (КГУ) является блоком, в котором осуществляется выработка электрической энергии генераторами, привод которых осуществляют газопоршневые двигатели, работающие на биогазе. Когенераторы работающие на биогазе, имеют конструктивные отличия от обычных газогенераторных двигателей, поскольку биогаз является сильно обеднённым топливом. Вырабатываемая генераторами электрическая энергия, обеспечивает питание электрооборудования самой БГУ, а все сверх этого отпускается близлежащим потребителям. Энергия жидкости, идущей на охлаждение когенераторов и является вырабатываемой тепловой энергией за минусом потерь в бойлерных устройствах. Вырабатываемая тепловая энергия, частично идёт на обогрев ферментёров и дображивателей, а оставшаяся часть – также направляется в близ лежащим потребителям. поступает в

Далее биогаз поступает в когенерационную установку. Когенерационная установка (КГУ) является блоком, в котором осуществляется выработка электрической энергии генераторами, привод которых осуществляют газопоршневые двигатели, работающие на биогазе. Когенераторы работающие на биогазе, имеют конструктивные отличия от обычных газогенераторных двигателей, поскольку биогаз является сильно обеднённым топливом. Вырабатываемая генераторами электрическая энергия, обеспечивает питание электрооборудования самой БГУ, а все сверх этого отпускается близлежащим потребителям. Энергия жидкости, идущей на охлаждение когенераторов и является вырабатываемой тепловой энергией за минусом потерь в бойлерных устройствах. Вырабатываемая тепловая энергия, частично идёт на обогрев ферментёров и дображивателей, а оставшаяся часть – также направляется в близ лежащим потребителям. поступает в

Можно установить дополнительное оборудование для очистки биогаза до уровня природного газа, однако это дорогостоящее оборудование и его применяют, только если целью БГУ является не производство тепловой и электрической энергии, а производство топлива для газопоршневых двигателей. Апробированными и наиболее часто применяемыми технологиями очистки биогаза являются водная абсорбция, адсорбция на носителе под давлением, химическое осаждение и мембранное разделение.

Энергетическая эффективность работы БГУ во многом зависит как от выбранной технологии, материалов и конструкции основных сооружений, так и от климатических условий в районе их расположения. Среднее потребление тепловой энергии на подогрев биореакторов в умеренном климатическом поясе равно 15-30% от энергии, вырабатываемой когенераторами (брутто).

Общая энергетическая эффективность биогазового комплекса с ТЭЦ на биогазе составляет в среднем 75-80%. В ситуации, когда всё тепло, получаемое от когенерационной станции при производстве электроэнергии невозможно потребить (распространённая ситуация из-за отсутствия внешних потребителей тепла), оно отводится в атмосферу. В таком случае, энергетическая эффективность биогазовой ТЭС составляет лишь 35% от общей энергии биогаза.

Основные показатели работы биогазовых установок могут существенно различаться, что во многом определяется применяемыми субстратами, принятым технологическим регламентом, эксплуатационной практикой, выполняемыми задачами каждой отдельной установки.

Процесс переработки навоза составляет не более 40 дней. Получаемый в результате переработки дигестат, не имеет запаха и является прекрасным органическим удобрением, в котором достигнута наибольшая степень минерализации питательных веществ, усваиваемых растениями.

Дигестат, как правило, разделяется на жидкую и твёрдую фракции с помощью шнековых сепараторов. Жидкую фракцию направляют в лагуны, где накапливают до периода внесения в почву. Твёрдая фракция также используется в качестве удобрения. Если применить к твёрдой фракции дополнительную сушку, грануляцию и упаковку, то она будет пригодна для длительного хранения и транспортировки на большие расстояния.

Производство и энергетическое использования биогаза имеет целый ряд обоснованных и подтверждённых мировой практикой преимуществ, а именно:

- Возобновляемый источник энергии (ВИЭ). Для производства биогаза используется возобновляемая биомасса.

- Широкий спектр используемого сырья для производства биогаза позволяет строить биогазовые установки фактически повсеместно в районах концентрации сельскохозяйственного производства и технологически связанных с ним отраслей промышленности.

- Универсальность способов энергетического использования биогаза как, для производства электрической и/или тепловой энергии по месту его образования, так и на любом объекте, подключённом к газотранспортной сети (в случае подачи очищенного биогаза в эту сеть), а также в качестве моторного топлива для автомобилей.

- Стабильность производства электроэнергии из биогаза в течение года позволяет покрывать пиковые нагрузки в сети, в том числе и в случае использования нестабильных ВИЭ, например, солнечных и ветровых электростанций.

- Создание рабочих мест за счёт формирования рыночной цепочки от поставщиков биомассы до эксплуатирующего персонала энергетических объектов.

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счёт переработки и обезвреживания отходов путём контролированного сбраживания в биогазовых реакторах. Биогазовые технологии – один из основных и наиболее рациональных путей обезвреживания органических отходов. Проекты по производству биогаза позволяют сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу.

- Агротехнический эффект от применения сброженной в биогазовых реакторах массы на сельскохозяйственных полях проявляется в улучшении структуры почв, регенерации и повышении их плодородия за счёт внесения питательных веществ органического происхождения. Развитие рынка органических удобрений, в том числе из переработанной в биогазовых реакторах массы, в перспективе будет способствовать развитию рынка экологически чистой продукции сельского хозяйства и повышению его конкурентоспособности.

Ориентировочные удельные инвестиционные затраты

БГУ 75 кВтэл. ~ 9.000 €/кВтэл.

БГУ 150 кВтэл. ~ 6.500 €/кВтэл.

БГУ 250 кВтэл. ~ 6.000 €/кВтэл.

БГУ bis 500 кВтэл. ~ 4.500 €/кВтэл.

БГУ 1 МВтэл. ~ 3.500 €/кВтэл.

Выработанная электрическая и тепловая энергия могут обеспечить не только потребности комплекса, но и прилегающей инфраструктуры. Причём сырьё для БГУ бесплатное, что обеспечивает высокую экономическую эффективность после завершения периода окупаемости (4-7 лет). Себестоимость вырабатываемой на БГУ энергии со временем не растёт, а напротив – уменьшается.

Вопрос получения метана интересен тем владельцам частных хозяйств, кто занимается разведением птицы или свиней, а также держит крупнорогатый скот. Как правило, в таких хозяйствах вырабатывается значительное количество органических отходов жизнедеятельности животных, они-то и могут принести немалую пользу, став источником дешевого топлива. Цель данного материала – рассказать, как добыть биогаз в домашних условиях, используя эти самые отходы.

Общие сведения о биогазе

Получаемый из различного навоза и птичьего помета домашний биогаз большей частью состоит из метана. Там его от 50 до 80% в зависимости от того, чьи отходы жизнедеятельности использовались для производства. Того самого метана, что горит в наших плитах и котлах, и за который мы платим порой немалые деньги согласно показаниям счетчика.

Чтобы дать представление о количестве горючего, что теоретически можно добыть при содержании животных дома или на даче, представим таблицу с данными о выходе биогаза и содержании в нем чистого метана:

Как можно понять из таблицы, для эффективного производства газа из коровьего навоза и силосных отходов понадобится довольно большое количество сырья. Выгоднее добывать горючее из навоза свиней и помета индюков.

Оставшаяся доля веществ (25-45%), из которых состоит домашний биогаз, приходится на углекислый газ (до 43%) и сероводород (1%). Также в составе горючего присутствует азот, аммиак и кислород, но в незначительных количествах. Кстати, именно благодаря выделению сероводорода и аммиака навозная куча издает такой знакомый «приятный» запах. Что касается энергетического содержания, то 1 м3 метана теоретически может выделить при сжигании до 25 МДж (6.95 кВт) тепловой энергии. Удельная теплота сгорания биогаза зависит от доли метана в его составе.

Для справки. На практике проверено, что для обогрева утепленного дома, находящегося в средней полосе, потребно около 45 м3 биологического горючего на 1 м2 площади за отопительный сезон.

Природой устроено так, что биогаз из навоза образуется самопроизвольно и независимо от того, хотим его получать или нет. Навозная куча перегнивает в течение года – полутора, просто находясь на открытом воздухе и даже при отрицательной температуре. Все это время она выделяет биогаз, но только в небольших количествах, поскольку процесс растянут во времени. Причиной служат сотни видов микроорганизмов, находящихся в экскрементах животных. То есть, для начала газовыделения ничего не нужно, оно будет происходить самостоятельно. А вот для оптимизации процесса и его ускорения потребуется специальное оборудование, о чем пойдет речь далее.

Технология получения биогаза

Суть эффективного производства - ускорение природного процесса разложения органического сырья. Для этого находящимся в нем бактериям необходимо создать наилучшие условия для размножения и переработки отходов. И первое условие – поместить сырье в закрытую емкость – реактор, иначе - генератор биогаза. Отходы измельчаются и перемешиваются в реакторе с расчетным количеством чистой воды до получения исходного субстрата.

Примечание. Чистая вода необходима для того, чтобы в субстрат не попали вещества, пагубно влияющие на жизнедеятельность бактерий. Как следствие, процесс брожения может сильно замедлиться.

Промышленная установка по производству биогаза оборудована подогревом субстрата, средствами перемешивания и контроля над кислотностью среды. Перемешивание выполняется с целью удалить с поверхности твердую корку, что возникает во время брожения и мешает выделению биогаза. Длительность технологического процесса – не менее 15 дней, за это время степень разложения достигает 25%. Считается, что максимальный выход горючего происходит до 33% разложения биомассы.

Технологией предусматривается ежедневное обновление субстрата, так обеспечивается интенсивное получение газа из навоза, в промышленных установках оно исчисляется сотнями кубических метров в день. Часть отработанной массы в размере порядка 5% от общего объема удаляется из реактора, а на ее место загружается столько же свежего биологического сырья. Отработанный материал используется в качестве органического удобрения полей.

Схема биогазовой установки

Получая биогаз в домашних условиях, невозможно создать столь благоприятные условия для микроорганизмов, как в промышленном производстве. И в первую очередь это утверждение касается организации подогрева генератора. Как известно, это требует затрат энергии, что ведет к существенному удорожанию себестоимости горючего. Контролировать соблюдение слабощелочной среды, присущей процессу брожения, вполне возможно. Только как ее корректировать в случае отклонений? Снова затраты.

Владельцам частных хозяйств, желающим добывать биогаз своими руками, рекомендуется изготовить реактор простой конструкции из доступных материалов, а потом его модернизировать в силу своих возможностей. Что надо сделать:

- герметично закрывающуюся емкость объемом не менее 1 м3. Разные баки и бочки малых размеров тоже подойдут, но горючего из них будет выделяться мало из-за недостаточного количества сырья. Такие объемы производства вас не устроят;

- организовывая производство биогаза в домашних условиях, вы вряд ли станете делать подогрев емкости, а вот утеплить ее нужно обязательно. Другой вариант – заглубить реактор в землю, выполнив тепловую изоляцию верхней части;

- установить в реакторе ручную мешалку любой конструкции, выведя рукоятку через верхнюю крышку. Узел прохода ручки должен быть герметичным;

- предусмотреть патрубки для подачи и выгрузки субстрата, а также для отбора биогаза.

Ниже показана схема биогазовой установки, размещенной ниже уровня земли:

1 – генератор горючего (емкость из металла, пластика или бетона); 2 — бункер для заливки субстрата; 3 – технический люк; 4 – сосуд, играющий роль водяного затвора; 5 – патрубок выгрузки отработанных отходов; 6 – патрубок отбора биогаза.

Как получить биогаз в домашних условиях?

Операция первая – измельчение отходов до фракции, чей размер не более 10 мм. Так гораздо легче приготовить субстрат, да и бактериям будет проще перерабатывать сырье. Получившаяся масса тщательно перемешивается с водой, ее количество – около 0.7 л на 1 кг органики. Как уже сказано выше, воду следует использовать только чистую. Затем субстратом заполняется биогазовая установка, сделанная своими руками, после чего реактор герметично закрывается.

Несколько раз в течении дня надо наведываться к емкости, чтобы перемешать содержимое. На 5-й день можно проверять наличие газа, и буде он появится, периодически откачивать его компрессором в баллон. Если этого вовремя не делать, то давление внутри реактора возрастет и брожение замедлится, а то и остановится вовсе. Спустя 15 дней надо производить выгрузку части субстрата и добавление такого же количество нового. Подробности можно узнать, просмотрев видео:

Заключение

Вполне вероятно, что простейшая установка для получения биогаза не обеспечит все ваши потребности. Но, учитывая нынешнюю стоимость энергоресурсов, это уже будет немалым подспорьем в домашнем хозяйстве, ведь за исходное сырье вам платить не приходится. Со временем, плотно занимаясь производством, вы сможете уловить все особенности и провести необходимое усовершенствование установки.

Повышение цен на энергоресурсы вынуждает искать альтернативные варианты обогрева. Хороших результатов можно добиться путем самостоятельного производства биогаза из доступного органического сырья. В этой статье мы расскажем о цикле производства, устройстве биореактора и сопутствующем оборудовании.

При соблюдении элементарных эксплуатационных правил газовый реактор полностью безопасен и способен обеспечить топливом и электроэнергией хоть небольшой дом, хоть целый агропромышленный комплекс. Результат работы биореактора — не только газ, но и один из самых ценных видов удобрений, основная составляющая натурального гумуса.

Как получают биогаз

Для получения биогаза органическое сырье помещают в условия, благоприятные для развития нескольких видов бактерий, которые в процессе жизнедеятельности выделяют метан. Биомасса проходит три цикла превращений, и на каждом этапе принимают участие разные штаммы анаэробных организмов. Кислород для их жизнедеятельности не требуется, но имеет большое значение состав сырья и его консистенция, а также температура и внутреннее давление. Оптимальными считаются условия с температурой 40-60 °С при давлении до 0,05 атм. Загруженное сырье начинает вырабатывать газ после продолжительной активации, которая занимает от нескольких недель до полугода.

Начало выхода газа в расчетном объеме свидетельствует о том, что колонии бактерий уже достаточно многочисленны, поэтому спустя 1-2 недели в реактор дозировано добавляют свежее сырье, которое почти сразу активируется и вступает в цикл производства.

Для поддержания оптимальных условий сырье периодически перемешивают, используют часть тепла от газового отопления для поддержания температуры. Полученный газ содержит от 30 до 80% метана, 15-50% углекислого газа, небольшие примеси азота, водорода и сероводорода. Для использования в хозяйстве газ обогащают, удаляя из него углекислоту, после этого топливо может быть применено в широком спектре энергооборудования: от двигателей электростанций до отопительных котлов.

Какое сырье подходит для производства

Вопреки расхожему мнению, навоз не является лучшим сырьем для производства биогаза. Выход топлива из тонны чистого навоза всего 50-70 м 3 с концентрацией 28-30%. Однако именно в отходах жизнедеятельности животных содержится большинство необходимых бактерий для быстрого запуска и поддержания эффективной работы реактора.

По этой причине навоз смешивают с отходами растениеводства и пищевой промышленности в соотношении 1:3. В качестве растительного сырья используют:

Сырье нельзя просто засыпать в реактор, нужна определенная подготовка. Исходный субстрат измельчают до фракции 0,4-0,7 мм и разбавляют водой в количестве около 25-30% от сухой массы. В больших объемах смесь требует более тщательного смешивания в устройствах гомогенизации, после чего она готова к загрузке в реактор.

Строительство биореактора

Требования к условиям размещения реактора такие же, как и для пассивного септика. Основная часть биореактора — метантенк — емкость, в которой происходит весь процесс сбраживания. Для снижения затрат на прогрев массы реактор вкапывают в землю. Таким образом температура среды не опускается ниже 12-16 °С, а отток тепла, образующийся при реакции, остается минимальным.

Схема биогазовой установки: 1 — бункер загрузки сырья; 2 — биогаз; 3 — биомасса; 4 — бак компенсатор; 5 — люк для извлечения отходов; 6 — клапан сброса давления; 7 — газовая трубка; 8 — гидрозатвор; 9 — к потребителям

Схема биогазовой установки: 1 — бункер загрузки сырья; 2 — биогаз; 3 — биомасса; 4 — бак компенсатор; 5 — люк для извлечения отходов; 6 — клапан сброса давления; 7 — газовая трубка; 8 — гидрозатвор; 9 — к потребителям

Для метантенков объемом до 3 м 3 допускается использовать капроновые емкости. Поскольку толщина и материал их стенок не препятствуют оттоку тепла, емкости обкладывают слоями пенополистирола или влагостойкой минеральной ваты. Дно котлована бетонируют стяжкой 7-10 см с армированием, чтобы исключить выдавливание реактора из грунта.

Самый подходящий материал для строительства крупных реакторов — армированный керамзитобетон. Он имеет достаточную прочность, низкую теплопроводность и высокий эксплуатационный ресурс. Перед заливкой стен камеры нужно смонтировать наклонную трубу для подачи смеси в реактор. Ее диаметр составляет 200-350 мм, нижний конец должен находиться в 20-30 см от дна.

В верхней части метантенка расположен газгольдер — купольная или конусная конструкция, концентрирующая газ в верхней точке. Газгольдер может быть выполнен из листового металла, однако в небольших установках свод выполняют кирпичной кладкой, а затем оббивают стальной сеткой и штукатурят. При сооружении газгольдера необходимо предусмотреть в его верхней части герметичный проход двух трубок: для забора газа и установки клапана сброса давления. Еще одну трубу диаметром 50-70 мм закладывают для откачки отработанной массы.

Емкость реактора должна быть герметичной и выдерживать давление в 0,1 атм. Для этого внутреннюю поверхность метантенка покрывают сплошным слоем обмазочной битумной гидроизоляции, а на вершине газгольдера монтируют герметичный люк.

Отвод газа и обогащение

Из-под купола газгольдера газ отводят через трубопровод в емкость с водяным затвором. Толщина водного слоя над выходом трубки определяет рабочее давление в реакторе и обычно составляет 250-400 мм.

После водяного затвора газ может использоваться в отопительном оборудовании и для приготовления пищи. Однако для работы двигателей внутреннего сгорания нужно более высокое содержание метана, поэтому газ обогащают.

Первый этап обогащения — снижение концентрации углекислоты в газе. Для этого можно использовать специальное оборудование, работающее на принципе химической абсорбции или на полупроницаемых мембранах. В домашних условиях обогащение возможно также методом пропускания газа через толщу воды, в которой растворяется до половины СО 2 . Газ распыляется на мелкие пузырьки через трубчатые аэраторы, насыщенная углекислотой вода должна периодически отводиться и распыляться в условиях нормальной атмосферы. В растениеводческих комплексах такую воду успешно используют в системах гидропоники.

На втором этапе обогащения снижают влажности газа. Эта функция присутствует в большинстве обогатительных устройств фабричного изготовления. Самодельные осушители имеют вид Z-образной трубки, заполненной силикагелем.

Использование биогаза: специфика и оборудование

Большинство современных моделей отопительной техники рассчитаны на работу с биогазом. Устаревшие котлы могут быть относительно легко переоборудованы заменой горелки и устройства подготовки газовоздушной смеси.

Для получения газа под рабочим давлением используется обычный поршневой компрессор с ресивером, установленный на работу с давлением в 1,2 от расчетного. Нормализация давления осуществляется газовым редуктором, это помогает избежать перепадов и поддерживать ровное пламя.

Производительность биореактора должна быть как минимум на 50% выше потребления. Излишков газа в производстве не образуется: когда давление превышает 0,05-0,065 атм, реакция почти полностью замедляется, и восстанавливается только после того, как часть газа будет откачана.