Экосистема — это функциональное единство живых организмов и среды их обитания. Основные характерные особенности экосистемы — ее безразмерность и безранговость. Замещение одних биоценозов другими в течение длительного периода времени называется сукцессией. Сукцессия, протекающая на вновь образовавшемся субстрате, называется первичной. Сукцессия на территории, уже занятой растительностью, называется вторичной.

Единицей классификации экосистем является биом — природная зона или область с определенными климатическими условиями и соответствующим набором доминирующих видов растений и животных.

Особая экосистема — биогеоценоз — участок земной поверхности с однородными природными явлениями. Составными частями биогеоценоза являются климатоп, эдафотоп, гидротоп (биотоп), а также фитоценоз, зооценоз и микробоценоз (биоценоз).

С целью получения продуктов питания человек искусственно создает агроэкосистемы. Они отличаются от естественных малой устойчивостью и стабильностью, однако более высокой продуктивностью.

Экосистемы — основные структурные единицы биосферы

Экологическая система, или экосистема, — основная функциональная единица в экологии, так как в нее входят организмы и

неживая среда — компоненты, взаимно влияющие на свойства друг друга, и необходимые условия для поддержания жизни в той ее форме, которая существует на Земле. Термин экосистема впервые был предложен в 1935 г. английским экологом А. Тенсли.

Таким образом, под экосистемой понимается совокупность живых организмов (сообществ) и среды их обитания, образующих благодаря круговороту веществ, устойчивую систему жизни.

Сообщества организмов связаны с неорганической средой теснейшими материально- энергетическими связями. Растения могут существовать только за счет постоянного поступления в них углекислого газа, воды, кислорода, минеральных солей. Гетеротрофы живут за счет автотрофов, но нуждаются в поступлении таких неорганических соединений, как кислород и вода.

В любом конкретном месте обитания запасов неорганических соединений, необходимых для поддержания жизнедеятельности населяющих его организмов, хватило бы ненадолго, если бы эти запасы не возобновлялись. Возврат биогенных элементов в среду происходит как в течение жизни организмов (в результате дыхания, экскреции, дефекации), так и после их смерти, в результате разложения трупов и растительных остатков.

Следовательно, сообщество образует с неорганической средой определенную систему, в которой поток атомов, вызываемый жизнедеятельностью организмов, имеет тенденцию замыкаться в круговорот.

Рис. 8.1. Структура биогеоценоза и схема взаимодействия между компонентами

В отечественной литературе широко применяется термин «биогеоценоз», предложенный в 1940 г.B . Н Сукачевым. По его определению, биогеоценоз — «совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горной породы, почвы и гидрологических условий), имеющая особую специфику взаимодействий этих слагающих ее компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией их между собой и другими явлениями природы и представляющая собой внутренне противоречивое диалектическое единство, находящееся в постоянном движении, развитии».

В биогеоценозе В.Н. Сукачев выделял два блока: экотоп — совокупность условий абиотической среды и биоценоз — совокупность всех живых организмов (рис. 8.1). Экотоп часто рассматривают как абиотическую среду, не преобразованную растениями (первичный комплекс факторов физико-географической среды), а биотоп — как совокупность элементов абиотической среды, видоизмененных средообразующей деятельностью живых организмов.

Существует мнение, что термин «биогеоценоз» в значительно большей степени отражает структурные характеристики изучаемой макросистемы, тогда как в понятие «экосистема» вкладывается, прежде всего, ее функциональная сущность. Фактически же между этими терминами различий нет.

Следует указать, что совокупность специфического физико-хи- мического окружения (биотопа) с сообществом живых организмов (биоценозом) и образует экосистему:

Экосистема = Биотоп + Биоценоз.

Равновесное (устойчивое) состояние экосистемы обеспечивается на основе круговоротов веществ (см. п. 1.5). В этих круговоротах непосредственно участвуют все составные части экосистем.

Для поддержания круговорота веществ в экосистеме необходимо наличие запаса неорганических веществ в усвояемой форме и трех функционально различных экологических групп организмов: продуцентов, консументов и редуцентов.

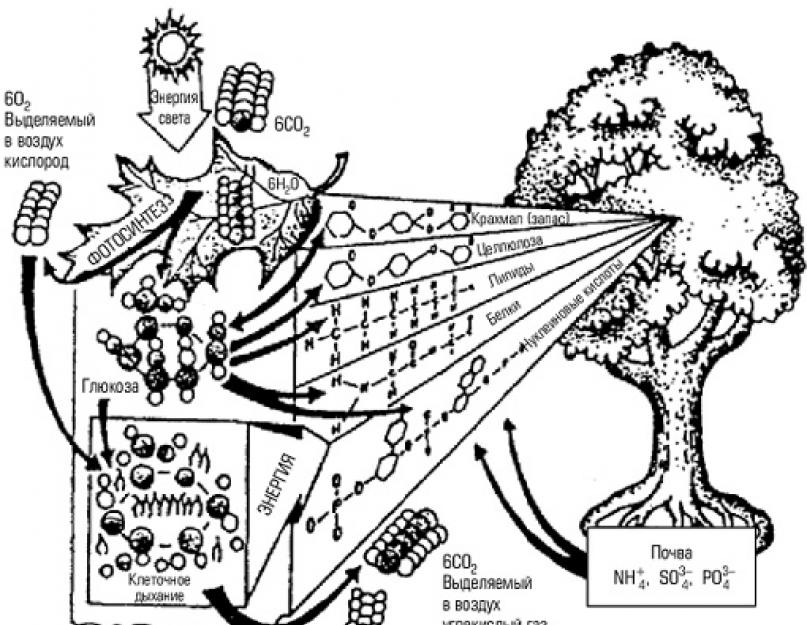

Продуцентами выступают автотрофные организмы, способные строить свои тела за счет неорганических соединений (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Продуценты

Консументы - гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество продуцентов или других консументов и трансформирующие его в новые формы.

Редуценты живут за счет мертвого органического вещества, переводя его вновь в неорганические соединения. Классификация эта относительная, так как и консументы, и сами продуценты выступают частично в роли редуцентов в течение жизни, выделяя в окружающую среду минеральные продукты обмена веществ.

В принципе круговорот атомов может поддерживаться в системе и без промежуточного звена — консументов, за счет деятельности двух других групп. Однако такие экосистемы встречаются скорее как исключения, например на тех участках, где функционируют сообщества, сформированные только из микроорганизмов. Роль консументов выполняют в природе в основном животные, их деятельность по поддержанию и ускорению циклической миграции атомов в экосистемах сложна и многообразна.

Масштабы экосистемы в природе весьма различны. Неодинакова также степень замкнутости поддерживаемых в них круговоротов вещества, т.е. многократность вовлечения одних и тех же элементов в циклы. В качестве отдельных экосистем можно рассматривать, например, и подушку лишайников на стволе дерева, и разрушающийся пень с его населением, и небольшой временный водоем, луг, лес, степь, пустыню, весь океан и, наконец, всю поверхность Земли, занятую жизнью.

В некоторых типах экосистем вынос вещества за их пределы настолько велик, что их стабильность поддерживается в основном за счет притока такого же количества вещества извне, тогда как внутренний круговорот малоэффективен. Таковы проточные водоемы, реки, ручьи, участки на крутых склонах гор. Другие экосистемы имеют значительно более полный круговорот веществ и относительно автономны (леса, луга, озера и т.п.).

Экосистема — практически замкнутая система. В этом состоит принципиальное отличие экосистем от сообществ и популяций, являющиеся открытыми системами, обменивающимися со средой обитания энергией, веществом и информацией.

Однако ни одна экосистема Земли не имеет полностью замкнутого круговорота, поскольку минимальный обмен массой со средой обитания все-таки происходит.

Экосистема является совокупностью взаимосвязанных энергопотребителей, совершающих работу по поддержанию ее неравновесного состояния относительно среды обитания за счет использования потока солнечной энергии.

В соответствии с иерархией сообществ жизнь на Земле проявляется и в иерархичности соответствующих экосистем. Экосистемная организация жизни является одним из необходимых условий ее существования. Как уже отмечалось, запасы биогенных элементов, необходимых для жизни организмов на Земле в целом и на каждом конкретном участке на ее поверхности, небезграничны. Лишь система круговоротов могла придать этим запасам свойство бесконечности, необходимое для продолжения жизни.

Поддерживать и осуществлять круговорот могут только функционально различные группы организмов. Функционально-экологическое разнообразие живых существ и организация потока извлекаемых из окружающей среды веществ в циклы — древнейшее свойство жизни.

С этой точки зрения устойчивое существование многих видов в экосистеме достигается за счет постоянно происходящих в ней естественных нарушений местообитаний, позволяющих новым поколениям занимать вновь освободившееся пространство.

Концепция экосистемы

Основным объектом изучения экологии являются экологические системы, или экосистемы. Экосистема занимает следующее после биоценоза место в системе уровней живой природы. Говоря о биоценозе, мы имели в виду только живые организмы. Если же рассматривать живые организмы (биоценоз) в совокупности с факторами окружающей среды, то это уже экосистема. Таким образом, экосистема — природный комплекс (биокосная система), образованный живыми организмами (биоценоз) и средой их обитания (например, атмосфера — косной, почва, водоем — биокосной и т.д.), связанными между собой обменом веществ и энергии.

Общепринятый в экологии термин «экосистема» ввел в 1935 г. английский ботаник А. Тенсли. Он считал, что экосистемы, «с точки зрения эколога представляют собой основные природные единицы на поверхности земли», в которые входит «не только комплекс организмов, но и весь комплекс физических факторов, образующих то, что мы называем средой биома, — факторы местообитания в самом широком смысле». Тенсли подчеркивал, что для экосистем характерен разного рода обмен веществ не только между организмами, но и между органическим и неорганическим веществом. Это не только комплекс живых организмов, но и сочетание физических факторов.

Экосистема (экологическая система) — основная функциональная единица экологии, представляющая собой единство живых организмов и среды их обитания, организованное потоками энергии и биологическим круговоротом веществ. Это фундаментальная общность живого и среды его обитания, любая совокупность совместно обитающих живых организмов и условий их существования (рис. 8).

Рис. 8. Различные экосистемы: а — пруда средней полосы (1 — фитопланктон; 2 — зоопланктон; 3 — жуки-плавунцы (личинки и взрослые особи); 4- молодые карпы; 5 — щуки; 6 — личинки хорономид (комаров-дергунцов); 7- бактерии; 8 — насекомые прибрежной растительности; б — луга (I — абиотические вещества, т.е. основные неорганические и органические слагаемые); II- продуценты (растительность); III- макроконсументы (животные): А — травоядные (кобылки, полевые мыши и т.д.); В — косвенные или питающиеся детритом консументы, или сапробы (почвенные беспозвоночные); С- «верховые» хищники (ястребы); IV- разлагатели (гнилостные бактерии и грибы)

Понятие «экосистема» можно применить к объектам различной степени сложности и величины. Примером экосистемы может служить тропический лес в определенном месте и в конкретный момент времени, населенный тысячами видов живущих вместе растений, животных и микробов и связанный происходящими между ними взаимодействиями. Экосистемами являются такие природные образования, как океан, море, озеро, луг, болото. Экосистемой может быть кочка на болоте и гниющее дерево в лесу с живущими на них и в них организмами, муравейник с муравьями. Самой большой экосистемой является планета Земля.

Каждая экосистема может характеризоваться определенными границами (экосистема елового леса, экосистема низинного болота). Однако само понятие «экосистема» безранговое. Она обладает признаком безразмерности, ей не свойственны территориальные ограничения. Обычно экосистемы разграничиваются элементами абиотической среды, например рельефом, видовым разнообразием, физико-химическими и трофическими условиями и т.н. Размер экосистем не может быть выражен в физических единицах измерения (площадь, длина, объем и т.д.). Он выражается системной мерой, учитывающей процессы обмена веществ и энергии. Поэтому под экосистемой обычно понимают совокупность компонентов биотической (живые организмы) и абиотической среды, при взаимодействии которых происходит более или менее полный биотический круговорот, в котором участвуют продуценты, консументы и редуценты. Термин «экосистема» применяется и по отношению к искусственным образованиям, например экосистема парка, сельскохозяйственная экосистема (агроэкосистема).

Экосистемы можно разделить на микроэкосистемы (дерево в лесу, прибрежные заросли водных растений), мезоэкосистемы (болото, сосновый лес, ржаное поле) и макроэкосистемы (океан, море, пустыня).

О равновесии в экосистемах

Равновесными называются такие экосистемы, которые «контролируют» концентрации биогенов, поддерживая их равновесие с твердыми фазами. Твердые же фазы (остатками живых организмов) являются продуктами жизнедеятельности биоты. Равновесными будут и те сообщества и популяции, которые входят в равновесную экосистему. Такой вид биологического равновесия называется подвижным , поскольку процессы отмирания непрерывно компенсируются появлением новых организмов.

Равновесные экосистемы подчиняются принципу устойчивости Лe Шателье. Следовательно, эти экосистемы обладают гомеоста- зом, — иными словами, способны минимизировать внешнее воздействие при сохранении внутреннего равновесия. Устойчивость экосистем достигается не смещением химических равновесий, а путем изменения скоростей синтеза и разложения биогенов.

Особый интерес представляет способ поддержания устойчивости экосистем, основанный на вовлечении в биологический круговорот органического веществ, ранее произведенного экосистемой и отложенного «про запас» — древесины и мортмассы (торф, гумус, подстилка). В этом случае древесина служит как бы индивидуальным материальным богатством, а мортмасса — коллективным, принадлежащим экосистеме в целом. Это «материальное богатство» увеличивает запас устойчивости экосистем, обеспечивая их выживание при неблагоприятных изменениях климата, стихийных бедствиях и др.

Устойчивость экосистемы тем больше, чем больше она по размеру и чем богаче и разнообразнее ее видовой и популяционный состав.

Экосистемы разного типа используют различные варианты индивидуальных и коллективных способов запасания устойчивости при различном соотношении индивидуального и коллективного материального богатства.

Таким образом, основная функция совокупности живых существ (сообщества), входящих в экосистему, — обеспечить равновесное (устойчивое) состояние экосистемы на основе замкнутого круговорота веществ.

Все многообразие организмов на нашей планете неразрывно связано между собой. Нет такого существа, которые сумело бы существовать изолированно от всех, строго индивидуально. Однако не только организмы находятся в тесной взаимосвязи, но и факторы внешней и внутренней среды влияют на весь биом. Вместе весь комплекс живой и неживой природы представляют структура экосистем и их свойства. Что это за понятие, какими параметрами характеризуется, попробуем разобраться в статье.

Понятие об экосистемах

Что такое экосистема? С точки зрения совокупная совместная жизнедеятельность всех видов организмов, независимо от классовой принадлежности и факторов окружающей среды как биотических, так и абиотических.

Свойства экосистем объясняются их характеристикой. Первые упоминания данного термина появились в 1935 году. А. Тенсли предложил использовать его для обозначения "комплекса, состоящего не только из организмов, но и окружающей их среды". Само по себе понятие достаточно обширное, это самая крупная единица экологии, а также важное. Другое название - биогеоценоз, хотя различия между этими понятиями все же небольшое есть.

Основное свойство экосистем заключается в непрерывном взаимодействии внутри них органического и неорганического вещества, энергии, перераспределении тепла, миграции элементов, комплексном воздействии живых существ друг на друга. Всего можно выделить несколько основных характеристических черт, которые называют свойствами.

Основные свойства экосистем

Самых главных из них можно выделить три:

- саморегуляция;

- устойчивость;

- самовоспроизведение;

- смена одной на другую;

- целостность;

- эмерджентные свойства.

На вопрос о том, каково основное свойство экосистем, можно ответить по-разному. Важны все из них, ведь только их совокупное наличие позволяет существовать данному понятию. Рассмотрим подробно каждую характеристическую черту, чтобы усвоить ее важное значение и разобраться в сути.

Саморегуляция экосистем

Это главное свойство экосистемы, которое подразумевает самостоятельное управление жизнью внутри каждого биогеоценоза. То есть группа организмов, которая находится в тесной взаимосвязи с другими живыми существами, а также факторами внешней среды, оказывает непосредственное влияние на всю структуру в целом. Именно их жизнедеятельность может повлиять на устойчивость и саморегуляцию экосистемы.

Например, если говорить о хищниках, то они поедают травоядных животных одного вида ровно до тех пор, пока численность их не сократится. Дальше поедание прекращается, и хищник переключается на другой источник питания (то есть иной вид травоядного существа). Таким образом, выходит, что полностью вид не уничтожается, он сохраняется в покое до восстановления необходимого показателя численности.

В пределах экосистемы не может произойти естественного исчезновения вида в результате поедания другими особями. В этом и заключается саморегуляция. То есть животные, растения, грибы, микроорганизмы взаимно контролируют друг друга, несмотря на то, что являются пищей.

Также саморегуляция - это основное свойство экосистем еще и потому, что благодаря ей происходит контролируемый процесс преобразования разных видов энергии. соединения, элементы - все находятся в тесной взаимосвязи и общем круговороте. Растения непосредственно используют солнечную энергию, животные поедают растения, переводя эту энергию в химические связи, после их отмирания микроорганизмы снова разлагают их до неорганики. Процесс непрерывен и цикличен без вмешательства извне, что и называется саморегуляцией.

Устойчивость

Есть и другие свойства экосистем. Саморегуляция тесно связана с устойчивостью. То, сколько просуществует та или иная экосистема, как она сохранится, и будут ли происходить смены на другие, зависит от ряда причин.

Истинно устойчивой считается та, внутри которой нет места вмешательству со стороны человека. В ней постоянно стабильно высокая численность всех видов организмов, не происходят изменения под влиянием окружающих условий либо они незначительны. В принципе, любая экосистема может быть устойчива.

Нарушить это состояние может человек своим вмешательством и сбоем установленного порядка (вырубка леса, отстрел животных, уничтожение насекомых и прочее). Также на устойчивость может повлиять сама природа, если климатические условия резко изменятся, не дав организмам времени приспособиться. Например, стихийные бедствия, смена климата, сокращение количества воды и прочее.

Чем больше разнообразие видов организмов, тем дольше существуют экосистемы. - устойчивость и саморегуляция - это основа, на которой вообще держится это понятие. Существует термин, которым обобщают эти характеристики, - гомеостаз. То есть поддержание постоянства во всем - разнообразии видов, их численности, внешних и внутренних факторах. тундры чаще подвергаются сменам, нежели тропические леса. Ведь в них генетическое разнообразие живого не столь велико, а значит. и выживаемость резко снижается.

Самовоспроизводимость

Если хорошо подумать над вопросом о том, каково основное свойство экосистем, то можно прийти к выводу, что и самовоспроизводимость не менее важное условие их существования. Ведь без постоянного воспроизведения таких компонентов, как:

- организмы;

- почвенный состав;

- прозрачность воды;

- кислородный компонент воздуха и прочее.

Сложно говорить об устойчивости и саморегуляции. Для того же, чтобы биомасса постоянно возрождалась и численность поддерживалась, важно наличие достаточного количества еды, воды, а также благоприятные условия жизни. Внутри любой экосистемы происходит постоянная замена старых особей на молодых, больных на здоровых, сильных и выносливых. Это нормальное условие существования любой из них. Это возможно только при условии своевременной самовоспроизводимости.

Проявление свойств экосистемы подобного рода - это залог генетического сохранения аллелей каждого вида. Иначе целые роды и типы, классы и семейства живых существ подвергались бы исчезновению без последующего восстановления.

Сукцессия

Также важные свойства экосистем - смена экосистем. Данный процесс получил название сукцессии. Происходит он под влиянием смены внешних абиотических факторов и занимает от нескольких десятков лет до миллионов. Суть этого явления - последовательная замена одной экосистемы на другую под влиянием как внутренних факторов, возникающих между живыми организмами, так и внешних условий неживой природы в течение продолжительного времени.

Также весомой причиной сукцессий является хозяйственная деятельность человека. Так, леса сменяются лугами и болотами, озера превращаются в пустыни или поля зарастают деревьями и формируется лесной массив. Естественно, что при этом фауна также претерпевает существенные изменения.

До каких пор будет происходить сукцессия? Ровно до той стадии, когда сформируется максимально удобный и приспособленный к конкретным условиям биогеоценоз. Например, хвойные леса Дальнего Востока (тайга) - это уже устоявшийся коренной биоценоз, который дальше изменяться уже не будет. Он формировался тысячелетиями, за это время происходила не одна смена экосистемы.

Эмерджентные свойства

Эти свойства экосистем представляют собой вновь возникшие, новые и до этого не характерные признаки, появляющиеся в биогеоценозе. Возникают они в результате комплексной работы всех или нескольких участников общей системы.

Типичным примером может служить сообщество коралловых рифов, которое явилось результатом взаимодействия между кишечнополостными и водорослями. Кораллы - это основной источник огромного количества биомассы, элементов, соединений, которые до них в этом сообществе не существовали.

Функции экосистем

Свойства и функции экосистем находятся в тесной взаимосвязи между собой. Так, например, такое свойство, как целостность, подразумевает поддержание постоянного взаимодействия между всеми участниками. В том числе и с А одной из функций является как раз слаженный переход различных видов энергии друг в друга, который возможен при условии внутренней циркуляции элементов между всеми звеньями популяции и самими биоценозами между собой.

В целом же роль экосистем определяется теми типами взаимодействий, которые существуют внутри них. Любой биогеоценоз должен давать определенный биологический прирост биомассы в результате своего существования. Это и будет одной из функций. Прирост зависит от совокупности факторов живой и неживой природы и может колебаться в широких пределах. Так, биомасса гораздо больше в зонах с повышенной влажностью и хорошей освещенностью. Значит, и прирост ее будет значительно больше, по сравнению с таковым, например, в пустыне.

Еще одна функция экосистемы - трансформационная. Она подразумевает направленное изменение энергии, преобразование ее в различные формы при действии живых существ.

Структура

Состав и свойства экосистем определяют и их структуру. Какое строение имеет биогеоценоз? Очевидно, что оно включает в себя все основные звенья (как живые, так и абиотические). Также важно, что в целом вся структура представляет собой замкнутый цикл, что еще раз подтверждает основные свойства экосистем.

Существует два основных крупных звена любого биогеоценоза.

1. Экотоп - совокупность факторов абиотической природы. Он, в свою очередь, представлен:

- климатопом (атмосфера, влажность, освещенность);

- эдафотопом (почвенный грунтовый компонент).

2. Биоценоз - совокупность всех типов живых существ в данной экосистеме. Включает в себя три основных звена:

- зооценоз - все животные существа;

- фитоценоз - все растительные организмы;

- микробоценоз - все бактериальные представители.

По приведенной структуре очевидно, что все звенья тесно взаимосвязаны между собой и образуют единую сеть. Эта связь проявляется, в первую очередь, в поглощении и преобразовании энергии. Иными словами, в пищевых цепях и сетях внутри популяции и между ними.

Подобное строение биогеоценоза было предложено В. Н. Сукачевым в 1940 году и остается актуальным на сегодняшний день.

Зрелая экосистема

Возраст разных биогеоценозов может варьироваться в широких пределах. Естественно, что характеристические черты молодой и зрелой экосистемы должны различаться. Так и происходит.

Какое свойство зрелой экосистемы отличает ее от сравнительно недавно сформировавшейся? Таких несколько, рассмотрим все:

- Виды каждой популяции сформированы, устойчивы и не замещаются (вытесняются) другими.

- Разнообразие особей постоянно и больше не изменяется.

- Все сообщество свободно саморегулируется, наблюдается высокая степень гомеостаза.

- Каждый организм полностью приспособлен к условиям окружающей среды, сосуществование биоценоза и экотопа максимально комфортное.

Каждая экосистема будет претерпевать сукцессии до тех пор, пока не установится ее климакс - постоянное наиболее продуктивное и приемлемое видовое разнообразие. Именно тогда биогеоценоз начинает постепенно преобразовываться в зрелое сообщество.

Группы организмов внутри биогеоценоза

Естественно, что все живые существа внутри одной экосистемы связаны между собой в единое целое. При этом они же оказывают и огромное влияние на почвенный воду - на все абиотические составляющие.

Принято выделять несколько групп организмов по их способности поглощать и преобразовывать энергию внутри каждого биогеоценоза.

- Продуценты - те, кто производит органическое вещество из неорганических компонентов. Это зеленые растения и некоторые виды бактерий. Их способ поглощения энергии - автотрофный, они непосредственно усваивают солнечное излучение.

- Консументы или биофаги - те, кто потребляет готовое органическое вещество путем поедания живых существ. Это плотоядные животные, насекомые, некоторые растения. Сюда же относятся и травоядные представители.

- Сапротрофы - организмы, способные разлагать органику, таким способом потребляя питательные вещества. То есть питаются мертвыми останками растений и животных.

Очевидно, что все участники системы находятся во взаимозависимом положении. Без растений не смогут получать пищу травоядные, а без них погибнут хищники. Сапрофаги не переработают соединения, не восстановится количество нужных неорганических соединений. Все эти взаимоотношения получили название В больших сообществах цепи переходят в сети, образуются пирамиды. Изучением вопросов, связанных с трофическими взаимодействиями, занимается наука экология.

Роль человека в воздействии на экосистемы

Об этом очень много говорится сегодня. Наконец-то человек осознал весь масштаб урона, который за последние 200 лет был нанесен им экосистеме. Стали очевидными последствия такого поведения: кислотные дожди, парниковый эффект, глобальное потепление, сокращение запасов пресной воды, оскуднение почвы, сокращение лесных массивов и прочее. Можно бесконечно долго обозначать проблемы, ведь их накопилось огромное множество.

Все это и является той самой ролью, которую сыграл и играет до сих пор человек в экосистеме. Массовая урбанизация, индустриализация, развитие техники, освоение космического пространства и прочие людские действия приводят не только к усложнению состояния неживой природы, но и к вымиранию и сокращению численности биомассы планеты.

Любая экосистема нуждается в защите со стороны человека, особенно сегодня. Поэтому задача каждого из нас - обеспечить ей поддержку. Для этого не нужно много - на правительственном уровне разрабатываются методы защиты природы, простым людям следует лишь придерживаться установленных правил и стараться сохранять экосистемы в неизменном виде, не вводя в их состав избыточного количества разных веществ и элементов.

Структурой экосистемы принято называть совокупность ее системообразующих связей. Учитывая характер взаимодействий между биотическим и абиотическим компонентами, можно выделить несколько аспектов единой внутренней структуры экосистемы:

Энергетическую (совокупность энергетических потоков в экосистеме);

Вещественную (совокупность потоков вещества);

Информационную (совокупность внутриэкосистемных информационных потоков);

Пространственную (характеризующую пространственное распределение потоков энергии, вещества и информации внутри экосистемы);

Динамическую (определяющую изменение внутриэкосистемных потоков во времени).

С точки зрения трофической структуры экосистему можно разделить на два яруса - автотрофный и гетеротрофный (по Ю. Одуму, 1986).

1. Верхний автотрофный ярус, или «зеленый пояс», включающий растения или их части, содержащие хлорофилл, где преобладают фиксация энергии света, использование простых неорганических соединений и накопление сложных органических соединений.

2. Нижний гетеротрофный ярус, или «коричневый пояс» почв и осадков, разлагающихся веществ, корней и т.д., в котором преобладают использование, трансформация и разложение сложных соединений.

С биологической точки зрения в составе экосистемы удобно выделить следующие компоненты (по Ю. Одуму, 1986):

2)органические соединения;

3)воздушную, водную и субстратную среду;

4)продуцентов;

5)макроконсументов;

6)микроконсументов.

1.Неорганические вещества (С0 2 , Н 2 0, N 2 , 0 2 , минеральные соли и др.), включающиеся в круговороты.

2.Органические вещества (белки, углеводы, липиды, гумусовые вещества и др.), связывающие биотическую и абиотическую части.

3.Воздушная, водная и субстратная среда, включающая абиотические факторы.

4.Продуценты - автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических, используя фотосинтез или хемосинтез (растения и автотрофные бактерии).

5. Консументы (макроконсументы, фаготрофы) - гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество продуцентов или других консументов (животные, гетеротрофные растения, некоторые микроорганизмы). Консументы бывают первого порядка (фитофаги, сапрофаги), второго порядка (зоофаги, некрофаги) и т.д.

6.Редуцееты (микроконсументы, деструкторы, сапротрофы, осмотрофы) - гетеротрофные организмы, питающиеся органическими остатками и разлагающие их до минеральных веществ (сапротрофные бактерии и грибы).

Следует учитывать, что и продуценты, и консументы частично выполняют функции редуцентов, выделяя в окружающую среду минеральные вещества - продукты их метаболизма.

Таким образом, как правило, в любой экосистеме можно выделить три функциональные группы организмов: продуцентов, консументов и редуцентов. В экосистемах, образованных только микроорганизмами, консументы отсутствуют. В каждую группу входит множество популяций, населяющих экосистему.

В экосистеме пищевые и энергетические связи идут в направлении: продуценты -» консументы -> редуценты.

Любой экосистеме свойственен круговорот веществ и прохождение через нее потока энергии.

В экосистеме органические вещества синтезируются автотрофами из неорганических веществ. Затем они потребляются гетеротрофами. Выделенные в процессе жизнедеятельности или после гибели организмов (как автотрофов, так и гетеротрофов) органические вещества подвергаются минерализации, т.е. превращению в неорганические вещества. Эти неорганические вещества могут быть вновь использованы автотрофами для синтеза органических веществ. Так осуществляется биологический круговорот веществ.

В то же время, энергия не может циркулировать в пределах экосистемы. Поток энергии (передача энергии), заключенной в пище, в экосистеме осуществляется однонаправленно от автотрофов к гетеротрофам.

Экосистемы состоят из живого и неживого компонентов, называемых соответственно биотическим и абиотическим . Совокупность живых организмов биотического компонента называется сообществом.

Исследование экосистем включает, в частности, выяснение и описание тесных взаимосвязей, существующих между сообществом и абиотическим компонентом.

Биотический компонент полезно подразделить на автотрофные и гетеротрофные организмы. Таким образом, все живые организмы попадут в одну из двух групп. Автотрофы синтезируют необходимые им органические вещества из простых неорганических и делают, за исключением хемотрофных бактерий, с помощью фотосинтеза, используя свет как источник энергии. Гетеротрофы нуждаются в источнике органического вещества и (за исключением некоторых бактерий) используют химическую энергию, содержащуюся в потребляемой пище. Гетеротрофы в своем существовании зависят от автотрофов, и понимание этой зависимости необходимо для понимания экосистем.

Неживой, или абиотический, компонент экосистемы в основном включает 1) почву или воду и 2) климат. Почва и вода содержат смесь неорганических и органических веществ. Свойства почвы зависят от материнской породы, на которой она лежит, и из которой частично образуется. В понятие климата входят такие параметры, как освещенность температура и влажность, в большой степени определяющий видовой состав организмов, успешно развивающихся в данной экосистеме. Для водных экосистем очень существенна также степень солености.

Биотический компонент экосистем

Организмы в экосистеме связаны общностью энергии и питательных веществ. Всю экосистему можно уподобить единому механизму, потребляющему энергию и питательные вещества для совершения работы.

Питательные вещества первоначально происходят из абиотического компонента системы, в который, в конце концов, и возвращаются либо в качестве отходов жизнедеятельности, либо после гибели и разрушения организмов. Таким образом, в экосистеме происходит круговорот питательных веществ, в котором участвуют и живой и неживой компоненты. Такие круговороты называются биогеохимическими циклами. Движущей силой этих круговоротов служит, в конечном счете, энергия Солнца. Фотосинтезирующие организмы непосредственно используют энергию солнечного света и затем передают ее другим представителям биотического компонента. В итоге создается поток энергии и питательных веществ через экосистему. Необходимо еще отметить, что климатические факторы абиотического, компонента, такие, как температура, движение атмосферы, испарение и осадки, тоже регулируются поступлением солнечной энергии.

Энергия может существовать в виде различных взаимопревращаемых форм, таких, как механическая, химическая, тепловая и электрическая энергия. Переход одной формы в другую называется преобразованием энергии.

Таким образом, все живые организмы - это преобразователи энергии, и каждый раз, когда происходит превращение энергии, часть ее теряется в виде тепла. В конце концов, вся энергия, поступающая в биотический компонент экосистемы, рассеивается в виде тепла. Изучение потока энергии через экосистемы называется энергетикой экосистемы.

Пищевые цепи и трофические уровни

Внутри экосистемы содержащие энергию органические вещества создаются автотрофными организмами и служат пищей (источником вещества и энергии) для гетеротрофов. Типичный пример животное поедает растения. Это животное в свою очередь может быть съедено другим животным, и таким путем может происходить перенос энергии через ряд организмов - каждый последующий питается предыдущим, поставляющим, поставляющим ему сырье и энергию. Такая последовательность называется пищевой цепью, а каждое ее звено - трофическим уровнем. Первый трофический уровень занимают автотрофы, или так называемые первичные продуценты. Организмы второго трофического уровня называются первичными консументами, третьего - вторичными консументами и т. д. Обычно бывает четыре или пять трофических уровней и редко больше шести.

· Первичные продуценты

Первичными продуцентами являются автотрофные организмы, в основном зеленые растения. Некоторые прокариоты, а именно сине- зеленые водоросли и немногочисленные виды бактерий, тоже фотосинтезируют, но их вклад относительно невелик. Фотосинтетики превращают солнечную энергию (энергию света) в химическую энергию, заключенную в органических молекулах, из которых построены ткани. Небольшой вклад в продукцию органического вещества вносят и хемосинтезирующие бактерии, извлекающие энергию из неорганических соединений.

В водных экосистемах главными продуцентами являются водоросли - часто мелкие одноклеточные организмы, составляющие фитопланктон поверхностных слоев океанов и озер. На суше большую часть первичной продукции поставляют более высокоорганизованные формы, относящиеся к голосеменным и покрытосеменным. Они формируют леса и луга.

· Первичные консументы

Первичные консументы питаются первичными продуцентами, т. е. это травоядные животные. На суше типичными травоядными являются многие насекомые, рептилии, птицы и млекопитающие. Наиболее важные группы травоядных млекопитающих - это грызуны и копытные. К последним относятся пастбищные животные, такие, как лошади, овцы, крупный рогатый скот, приспособленные к бегу на кончиках пальцев. В водных экосистемах (пресноводных и морских) травоядные формы представлены обычно моллюсками и мелкими ракообразными. Большинство этих организмов - ветвистоусые и веслоногие раки, личинки крабов, усоногие раки и двустворчатые моллюски (например, мидии и устрицы) - питаются, отфильтровывая мельчайших первичных продуцентов из воды. Вместе с простейшими многие из них составляют основную часть зоопланктона, питающегося фитопланктоном. Жизнь в океанах и озерах практически полностью зависит от планктона, так как с негоначинаются почти все пищевые цепи.

· Консументы второго и третьего порядка

Растительный материал (например, нектар) > муха > паук > землеройка > сова

Сок розового куста > тля > божья коровка > паук > насекомоядная птица > хищная птица

· Редуценты и детритофаги (детритные пищевые цепи)

Существуют два главных типа пищевых цепей - пастбищные и детритные. Выше были приведены примеры пастбищных цепей, в которых первый трофический уровень занимают зеленые растения, второй - пастбищные животные и третий - хищники. Тела погибших растений и животных еще содержат энергию и «строительный материал», так же как и прижизненные выделения, например, моча и фекалии. Эти органические материалы разлагаются микроорганизмами, а именно грибами и бактериями, живущими как сапрофиты на органических остатках. Такие организмы называются редуцентами. Они выделяют пищеварительные ферменты на мертвые тела или отходы жизнедеятельности и поглощают продукты их переваривания. Скорость разложения может быть различной. Органические вещества мочи, фекалий и трупов животных потребляются за несколько недель, тогда как упавшие деревья и ветви могут разлагаться многие годы. Очень существенную роль в разложении древесины (и других растительных остатков) играют грибы, которые выделяют фермент целлюлазу, размягчающий древесину, и это даетвозможность мелким животным проникать внутрь и поглощать размягченный материал.

Кусочки частично разложившегося материала называют детритом, и многие мелкие животные (детритофаги) питаются им, ускоряя процесс разложения. Поскольку в этом процессе участвуют как истинные редуценты (грибы и бактерии), так и детритофаги (животные), и тех и других иногда называют редуцентами, хотя в действительности этот термин относится только к сапрофитным организмам.

Детритофагами могут в свою очередь питаться более крупные организмы, и тогда создается пищевая цепь другого типа - цепь, цепь, начинающаяся с детрита:

Детрит > детритофаг > хищник

К детритофагам лесных и прибрежных сообществ относятся дождевой червь, мокрица, личинка падальной мухи (лес), полихета, багрянка, голотурия (прибрежная зона).

Приведем две типичные детритные пищевые цепи наших лесов:

Листовая подстилка > Дождевой червь > Черный дрозд > Ястреб-перепелятник

Мертвое животное > Личинки падальных мух > Травяная лягушка >Обыкновенный уж

Некоторые типичные детритофаги - это дождевые черви, мокрицы, двупарноногие и более мелкие (<0,5 мм) животные, такие, как клещи, ногохвостки, нематоды и черви-энхитреиды.

Абиотический компонент экосистемы

Абиотический, т.е. неживой, компонент экосистемы подразделяется на эдафические (почвенные), климатические, топографические и другие физические факторы, в том числе воздействие волн, морских течений и огня.

В биоценозах живые организмы теснейшим образом связаны не только друг с другом, но и с неживой природой. Связь эта выражается через вещество и энергию.

Обмен веществ, как известно, одно из главных проявлений жизни. Говоря современным языком, организмы представляют собой открытые биологические системы, так как они связаны с окружающей средой постоянным потоком вещества и энергии, проходящим через их тела. Материальная зависимость живых существ от среды была осознана еще в Древней Греции. Философ Гераклит образно выразил это явление в таких словах: “Текут наши тела, как ручьи, и материя постоянно обновляется в них, как вода в потоке”. Вещественно-энергетическую связь организма со средой можно измерить.

Поступление пищи, воды, кислорода в живые организмы – это потоки вещества из окружающей среды . Пища содержит энергию, необходимую для работы клеток и органов. Растения напрямую усваивают энергию солнечного света, запасают ее в химических связях органических соединений, а затем она перераспределяется через пищевые отношения в биоценозах.

В. Н. Сукачев

(1880 – 1967)

Крупный русский ботаник, академик

Основоположник биогеоценологии – науки о природных экосистемах

Потоки вещества и энергии через живые организмы в процессах обмена веществ чрезвычайно велики. Человек, например, за свою жизнь потребляет десятки тонн еды и питья, а через легкие – многие миллионы литров воздуха. Многие организмы взаимодействуют со средой еще более интенсивно. Растения на создание каждого грамма своей массы тратят от 200 до 800 и более граммов воды, которую они извлекают из почвы и испаряют в атмосферу. Вещества, необходимые для фотосинтеза , растения получают из почвы, воды и воздуха.

При такой интенсивности потоков вещества из неорганической природы в живые тела запасы необходимых для жизни соединений – биогенных элементов – давно были бы исчерпаны на Земле. Однако жизнь не прекращается, потому что биогенные элементы постоянно возвращаются в окружающую организмы среду. Происходит это в биоценозах, где в результате пищевых отношений между видами синтезированные растениями органические вещества разрушаются в конце концов вновь до таких соединений, которые могут быть снова использованы растениями. Так возникает биологический круговорот веществ .

Таким образом, биоценоз является частью еще более сложной системы, в которую, кроме живых организмов, входит и их неживое окружение, содержащее вещество и энергию, необходимые для жизни. Биоценоз не может существовать без вещественно-энергетических связей со средой. В итоге биоценоз представляет с ней некое единство.

А. Тенсли

(1871 – 1955)

Английский ботаник, ввел в науку понятие «экосистема»

Любую совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может поддерживаться круговорот вещества, называют экологической системой , или экосистемой .

Природные экосистемы могут быть разного объема и протяженности: небольшая лужа с ее обитателями, пруд, океан, луг, роща, тайга, степь – все это примеры разномасштабных экосистем. Любая экосистема включает живую часть – биоценоз и его физическое окружение. Более мелкие экосистемы входят в состав все более крупных, вплоть до общей экосистемы Земли. Общий биологический круговорот вещества на нашей планете также складывается из взаимодействия множества более частных круговоротов. Экосистема может обеспечить круговорот вещества только в том случае, если включает необходимые для этого четыре составные части: запасы биогенных элементов, продуценты , консументы и редуценты (рис. 1).

Рис. 1. Необходимые компоненты экосистемы

Продуценты – это зеленые растения, создающие из биогенных элементов органическое вещество, т. е. биологическую продукцию, используя потоки солнечной энергии.

Консументы – потребители этого органического вещества, перерабатывающие его в новые формы. В роли консументов выступают обычно животные. Различают консументы первого порядка – растительноядные виды и второго порядка – плотоядных животных.

Редуценты – организмы, окончательно разрушающие органические соединения до минеральных. Роль редуцентов выполняют в биоценозах в основном грибы и бактерии, а также другие мелкие организмы, перерабатывающие мертвые остатки растений и животных (рис. 2).

Рис. 2. Разрушители мертвой древесины (жук бронзовка и его личинка; жук-олень и его личинка; большой дубовый усач и его личинка; бабочка древоточец пахучий и его гусеница; жук красный плоскотел; многоножка кивсяк; черный муравей; мокрица; дождевой червь)

Жизнь на Земле продолжается уже около 4 млрд лет, не прерываясь именно потому, что она протекает в системе биологических круговоротов вещества. Основу этого составляет фотосинтез растений и пищевые связи организмов в биоценозах. Однако биологический круговорот вещества требует постоянных затрат энергии. В отличие от химических элементов, многократно вовлекаемых в живые тела, энергия солнечных лучей, задержанная зелеными растениями, не может использоваться организмами бесконечно.

По первому закону термодинамики, энергия не исчезает бесследно, она сохраняется в окружающем нас мире, но переходит из одной формы в другую. По второму закону термодинамики, любые превращения энергии сопровождаются переходом части ее в такое состояние, когда она уже не может быть использована для работы. В клетках живых существ энергия, обеспечивающая химические реакции, при каждой реакции частично превращается в тепловую, а тепло рассеивается организмом в окружающем пространстве. Сложная работа клеток и органов сопровождается, таким образом, потерями энергии из организма. Каждый цикл круговорота веществ, зависящий от активности членов биоценоза, требует все новых поступлений энергии.

Таким образом, жизнь на нашей планете осуществляется как постоянный круговорот веществ , поддерживаемый потоком солнечной энергии. Жизнь организуется не только в биоценозы, но и в экосистемы, в которых осуществляется тесная связь между живыми и неживыми компонентами природы.

Разнообразие экосистем на Земле связано как с разнообразием живых организмов, так и условий физической, географической среды. Тундровые, лесные, степные, пустынные или тропические сообщества имеют свои особенности биологических круговоротов и связей с окружающей средой. Водные экосистемы также чрезвычайно различны. Экосистемы отличаются по скорости биологических круговоротов и по общему количеству вовлекаемого в эти циклы вещества.

Основной принцип устойчивости экосистем – круговорот вещества, поддерживаемый потоком энергии, – по сути дела обеспечивает бесконечное существование жизни на Земле.

По этому принципу могут быть организованы и устойчивые искусственные экосистемы, и производственные технологии, в которых сберегается вода или другие ресурсы. Нарушение согласованной деятельности организмов в биоценозах обычно влечет за собой серьезные изменения круговоротов вещества в экосистемах. Это главная причина таких экологических катастроф , как падение почвенного плодородия, снижение урожая растений, роста и продуктивности животных, постепенное разрушение природной среды.